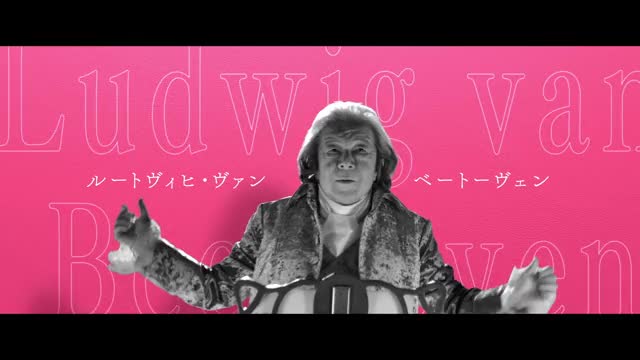

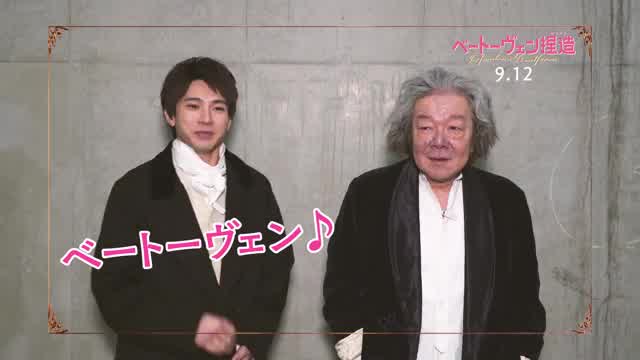

「創作者も一人の人間…。」ベートーヴェン捏造 こっこさんの映画レビュー(感想・評価)

創作者も一人の人間…。

音楽上「クラシック」と分類されるものは、通常『古典音楽』と訳される。

今、私たちが日々聴いているような物は、それと対比して『現代音楽』と呼んでいる。

此処で話が飛んで恐縮だが、以前ある番組で聞いた話を此処で暫し紹介したい。'70年代にヒットした山本リンダの『どうにも止まらない』という歌謡曲の話である。

作詞家の阿久悠は、この歌のタイトルとして『恋のカーニバル』と云うものを既に決めていた。ところが、歌手レコーディングの前の、曲のみ(いわゆるオケ録)のスタジオミュージシャンによる演奏録音に立ち会っていた作曲家の都倉俊一は、不思議な光景を目にした。

全て録り終わって、スタジオから出て来るミュージシャン達が、揃いも揃って「🎶もぅどうにも止まらない〜」と口ずさんでいたのだ。

その瞬間、都倉俊一はピンと来るものがあり、阿久悠へ直ぐTELし、「阿久さん、これはスゴいよ。演奏しただけで口ずさんでるんだから、タイトルは『どうにも止まらない』がピッタリだよ」と伝えたそうだ。しかし、阿久悠は電話でいきなり言われたので「自分が決めた『恋の…』で行くべき」と不機嫌に語って、その場は切られたそうだ。

その結果は、皆が知る通りに成り、見事大ヒット曲になった。しかし話はそこでは終わらない(止まらない?w)。

阿久悠氏が後に書いた自伝には、この歌についてハッキリと「出来上がった曲を聴いた瞬間に、これは『どうにも止まらない』しかないと思った。」と書いているのである。

これは別に「阿久悠が嘘をついている」と言いたい訳では無い。自分が言いたいのは『人間と言うものは、自分の良い様に《自分の記憶を書き換えられる生き物》なのだ』と云う事だ。

ここまで書けば、私の言いたい事は大体お分かりかと思う。例え「古典」だろうと「現代」だろうと、人は《その人にとって都合の良い記憶で居たい》のだと。

クラシック作曲家の伝記と云うのは、大抵「聖人君子」か「破茶滅茶な人生の人」のどちらかである。「そこそこ普通の人でした」と書く訳にはいかないのだ、周辺の人達は。だから伝記を書く際は『悪い話は切り捨てて、思い切り持ち上げて書く』か『生きた通り、そのまんまを書く』かに分かれるのだろう。

この映画を観ていて、山田裕貴扮する主人公は《嘘をついていた》と、後の研究成果で暴かれた訳だが、彼は彼なりに〈自己保身,自我礼賛だけ〉で無く『先生の為に…』と云う気持ちが有ったのだろう、と。そしてさり気なく(でもないがw)付いた嘘は、やがて自己の中で《本当にそういう記憶》に成ったのではないか…と。

バカリズムの脚本だが、こういうドキュメンタリー的要素の題材では「らしさ」は出し難かっただろうと拝察。オール日本人キャストの中、違和感を感じさせず、ゲラゲラと笑う映画ではないが、会話のテンポの間の良さ等、時折クスッとさせる辺りは流石と拍手。

最後に、やはり音楽という芸術に〈古典〉も〈現代〉も無いのだなとつくづく感じた。それはいつの時代でも《人間が作っている》からであり、最終的には『人間の業』が投影されるからではないかと、しみじみ思いながら劇場を出た。

ベートーヴェン、ちゃんと聴こう!!