「虚構と推し活のあいだで」ベートーヴェン捏造 基本的に映画館でしか鑑賞しませんさんの映画レビュー(感想・評価)

虚構と推し活のあいだで

歴史というものは、事実の積み重ねではなく、物語の積み上げである。そう思わせてくれる作品。ベートーヴェンを“孤高の天才”として後世に伝えた秘書アントン・シンドラーの「熱量」を題材にしている。だが、ここに描かれるのは単なる音楽史の豆知識ではない。もっと人間臭い、普遍的な物語だ。

◼️偶像化された“推し”

シンドラーはベートーヴェンを守ろうとしたのか、それとも利用したのか。答えは両方だろう。会話帳を改ざんし、伝記を脚色し、欠点を削ぎ落とした「理想のベートーヴェン」を組み立てた。それは、現代で言えばオタクが「推し」の黒歴史を隠し、SNSで完璧な偶像を作り上げる行為に近い。

「推し活」とは自己投影の営みである。推しを美化することで、自分もまた社会に対して存在を誇示できる。シンドラーにとってベートーヴェンは音楽の巨匠であると同時に、自分の人生を正当化するための最大の道具だった。

◼️日本人が日本人として外国人を演じる意味

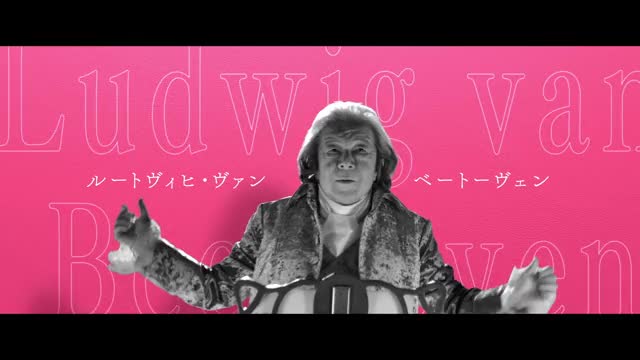

特筆すべきは演出だ。古田新太が演じるベートーヴェン、山田裕貴のシンドラーをはじめ、登場人物は「日本人っぽさ」を隠そうとしない。つまり、映画は最初から“これは虚構だ”と開き直っている。

この潔さが効いている。観客はリアリティを疑う余地もなく、「歴史とは誰かのフィルターを通じて伝わる」というテーマに直撃される。舞台演劇的な虚構性が、そのまま映画のメタ構造を補強しているのだ。

◼️先生と生徒、そして観客

さらに構成が面白い。先生と生徒の対話パートで“史実”が語られ、再現パートで“虚構”が提示される。観客は理性と感情を行き来しながら、真実と物語の境界に揺さぶられる。

ラストの会話で「先生のような人が歴史を事実と異なる形で伝える」と生徒が指摘する。これはまさに観客への問いかけだ。歴史を“事実”として信じていいのか、それとも“物語”として受け止めるべきなのか。

◼️歴史はそもそも捏造である

吟遊詩人や琵琶法師が英雄を語った時代から、歴史は常に物語化されてきた。ナポレオンも、信長も、そしてベートーヴェンも同じだ。事実の断片を繋ぎ合わせ、社会が欲する形で脚色する。それを「捏造」と呼ぶか「物語」と呼ぶかは立場次第だ。

シンドラーの行為が暴かれたことで、ベートーヴェンは“神格化された天才”から“欠点も俗っぽさもある人間臭い天才”へと再評価された。むしろ、その方が私たちにとってリアルだし、魅力的ですらある。

◼️結語

『ベートーヴェン捏造』は、歴史をどう受け止めるかという人類普遍のテーマを、笑いと狂気とミステリーで見せる意欲作だ。そして観客は気づく。私たちの「推し」も、企業も、国家も、すべてはシンドラーのような“語り手”によって形作られた偶像なのだと。

結局、歴史とは「推し活」の最も壮大なバージョンにすぎないのかもしれない。