「ベートーヴェントリビアと、ビジュアルに似合わず真面目なメッセージ」ベートーヴェン捏造 ニコさんの映画レビュー(感想・評価)

ベートーヴェントリビアと、ビジュアルに似合わず真面目なメッセージ

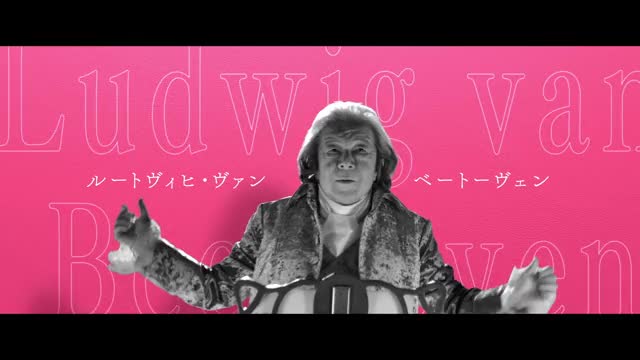

西洋の歴史上の人物を日本人が演じるって……出オチのコメディか? なんて、大した期待もせず(すみません)観に行ったらどうしてどうして。笑えるのはもちろん、ちゃんと物語に引き込んでくれるし結構考えさせてもくれる、おふざけと真面目のバランスが絶妙な映画だった。

日本人が演じることの理由づけは、冒頭できちんとなされる。これ全て、音楽の黒田先生から話を聞いた中学生野村くんの脳内イメージなのだ。だから校長先生がベートーヴェンになっていたり、担任の先生がセイヤーだったりする。

そしてこういった設定は、物語の真実味を絶妙にぼやけさせる。1800年代パートはあくまで「かもしれない」話なんですよ、という線引きが作品世界の内側でなされている形だ。LEDウォールを使ったバーチャルプロダクションの背景も、よい加減でリアリティを薄めている。関監督はウィーン現地の取材もしたそうだが、バカリズムから「(現地ロケだと)後ろ(背景)が本物で手前(人物)が偽物ということになる」と言われ、上記のスタイルに決めたそうだ。

ノンフィクションノベルを原作にしたこの映画が、仮にもし西洋人をキャスティングし、現地ロケもしたりして、現代パートなしで作られていたらどうだろう。映像に説得力があり過ぎて、観客が「大筋これが事実なのだ」と疑問なしに受け入れてしまいがちになるのではないだろうか。

シンドラーとセイヤーの対話についての黒田先生の説明に対する、野村くんの「それは先生の想像ですよね」という言葉が、意外と本作の核心なのかもしれない。「セイヤーがシンドラーの嘘に気づいていたことにした方が面白い」と考えた黒田先生の思惑を、自分の頭で考え、疑問を持った野村くんは看破した。この姿勢はシンドラーの手の込んだ嘘に対峙したセイヤーと相似形をなしている。

「偉大な作曲家として、この方がかっこいい」「この方が面白い」物事を見たいように見よう、見せようとする欲望に人間は負けやすい。だが真実を見分け、物事を正しく理解するには、希望的観測と事実とを峻別する理性が必要だ。

玉石混交の情報が溢れる現代にも刺さるそんなメッセージが読み取れてしまうこの映画、見た目に似合わず真面目なのかもしれない。

こういったややメタ的な要素だけでなく、ベートーヴェンとシンドラーにまつわる逸話自体がまた面白かった。

よく考えると割と重かったり殺伐としていたりするエピソードが多いのだが、この作風なので楽しく見ることができた。台本もキャストの演技も全部日本のコメディドラマかコントのようなノリなのだが、見ているうちに何故か、実際のベートーヴェンってこんな感じだったのかもなー、小汚くて手がニュルッとして……まあ人間だし……という気持ちになってきた。

シンドラーにしても、あーこういうヤンデレな信者ならそういうことやりそうだよなといった感じの納得感があり、話が進むにつれ日本人キャストの違和感はなくなっていった(しかしそのタイミングで遠藤憲一やイノッチが出てきて、違和感復活で笑ってしまった)。

セイヤーが実は最初の面会後に、まさに人生をかけてシンドラーの著書の真偽を調べていたことには驚かされ、2度目の対面シーンの緊張感が一気に高まった。面会時の穏やかな顔つきから疑いの眼差しへと一転する染谷将太の表情の変化はさすがの見応え。この辺はもう普通に人間ドラマとして見ていた。まあ、セイヤーが嘘に気づいてシンドラーを追求したというのはそれこそ想像に当たる部分なのだが……確かにこの方が面白いんだよなあ……

映画館の音響で様々なベートーヴェンの名曲が聴けたのもよかった。悶着のあった伝記とは違い、200年の時を超えてなお本物として残り続ける音楽の力。この感動を生んだベートーヴェンは、小汚くてわがままなおっさんだろうがやはり偉大なアーティストなのだ。