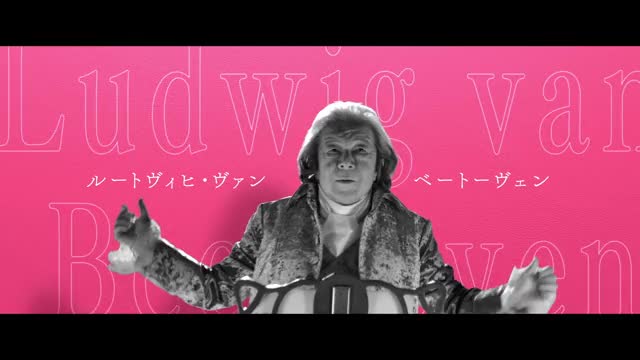

「ベートーヴェンファンが納得する優れた映画」ベートーヴェン捏造 アラ古希さんの映画レビュー(感想・評価)

ベートーヴェンファンが納得する優れた映画

原作は未読である。一見、福田雄一作品のような見る者をバカにした下らないパロディ映画かと錯覚したが、非常に真面目に作られた傑作だった。自分で書いたベートーヴェンの伝記を通して、自分の理想とするベートーヴェンの聖人的な姿を音楽史に残そうとした元秘書のアントン シンドラーを主人公にした物語である。ベートーヴェンのファンには既によく知られている話で、私もほぼ全て知っていた。

ベートーヴェンは難聴が酷くなってから、他人との会話に手帳を使うようになっていて、相手に手帳を渡して用件を書いてもらって会話をしており、その結果、会話の内容が大部分文字として残ることになった。ベートーヴェンの方はほとんど口で喋っているので、残されているのはベートーヴェン以外の人物の発言である。残存しているのは全部で 139 冊で、そのうち 137 冊がドイツ国立図書館(現ベルリン国立図書館)に所蔵されている。 1818 年から 1827 年までの最晩年の 10 年分ほどが残されている。日本語訳は出版されていないが、英語版は1年分ほどを1冊にして刊行されており、現在第4巻まで出版されている。今後も刊行は続くのだろうが、1冊が日本円で1万円もするので、そう気軽に買えるものではない。

これが歴史的資料としては非常に重要な記録なのであるが、シンドラーの許し難いところは、自分の主張を真実と言い張るために、貴重な資料である会話帳の中で不都合な記述がある 250 冊以上を焼却した他、紙面の空白部分に自分で夥しい書き込みを行なっているところである。1820年9月から1822年5月までの部分が1冊も残っておらず、その多くは、おそらく聖人らしからぬ下ネタなどが含まれていたためだろうと推察されている。

会話帳は、手紙や日記と並んでベートーヴェン研究における重要な一次資料と見なされているが、筆談の記録というのは他に滅多に例がない。会話帳は筆記者の特定や文脈の把握が容易ではなく、19 世紀から 20 世紀前半にかけて何人もの研究者が匙を投げてきたが、1960 年代に新たに結成された「ドイツ国立図書館版・会話帳チーム」は堅実だった。戦前に図書館の音楽部門長が遺した未完の編纂版を基礎として解読を続けたのである。

彼らの代表が、1977 年の 3/20〜23 日に開催された「国際ベートーヴェン学会」において、「会話帳の伝承に関するいくつかの疑惑」というタイトルで発表を行ったのであるが、それは「われわれが編纂している会話帳のなかに、ベートーヴェンの死後、故意に言葉が書き足されている形跡を発見した」という驚愕すべき内容だった。書き込みが見つかったのは、137 冊中 150 ケ所以上に上っていた。シンドラーの没後 114 年後のことである。

シンドラーと同世代のアメリカ人研究者アレグザンダー セイヤーが、改竄に気付きながら取った行動にも言及されていて、非常に緻密な構成になっていて、実に見応えがあった。登場人物の全員を日本人俳優が演じているが、これが西洋人俳優が演じてドイツ語や英語で会話がなされていれば、「アマデウス」に匹敵する映画として世界中で歓迎されたはずである。また、ベートーヴェンがいくら俗人だったとしても、到底ワーグナーには及ばないので、次回作には是非ワーグナーを期待したい。

脚本の水準は驚くべき高さで、俳優陣もそれぞれ熱演だったが、惜しむらくはベートーヴェンの俗人性ばかりが強調されて、超絶的な数々の名曲を作曲した人類史上稀有な大天才だったという描写が不足していた点である。第九の指揮をしている姿だけでは物足りない。作曲中の楽譜をチラ見してその音楽がシンドラーの頭の中で鳴り響くとか、ベートーヴェンのピアノの即興演奏の凄さを見せるとか、いくらでもできそうなものである。ベートーヴェンの死去の場面がちゃんと描かれなかったのも物足りなかった。ベートーヴェンの弟子のリースの夫人を演じた市川紗椰が惚れ惚れするほど美しかったのに、ちゃんと映してくれなかったのも不満である。音楽は、ベートーヴェンの曲をアレンジしたものが劇伴で流されていたが、あまり良い出来ではなかったのも惜しかった。

(映像4+脚本5+役者4+音楽4+演出4)×4= 84 点