おーい、応為のレビュー・感想・評価

全234件中、101~120件目を表示

絶品! 父娘の掛け合い

長澤まさみ作品なので、迷いなく観賞。

珍しい東宝所属の長澤の東宝以外の作品。

【物語】

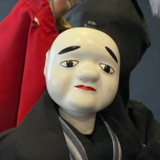

舞台は1800年代初めの江戸。葛飾北斎(永瀬正敏)の娘であるお栄(長澤まさみ)は父の才能を受け継ぎ、画才が有った。 ある絵師に嫁ぐも夫の絵を認めることができず、家を飛び出し、北斎のもとに戻る。

絵を描くことしか考えていない北斎は、足の踏み場も無いほど散らかった貧乏長屋の狭い部屋で暮らしていたが、お栄はそういうことは一向に気にならなかった。絵に没頭する父と暮らす中でお栄も一度は置いた絵筆を再び手に取る。

貧しい生活の中で父と共に絵を描くことの歓びを知ったお栄は、北斎から「葛飾応為」の名を授かる。

【感想】

現代では知らない日本人はいないほどの有名画家である北斎。劇中の会話では生きている間に既に世間に名を馳せていながら、あんな貧しい生活だったとはちょっと驚き。どこまで史実なのかは知らないが、きっと裕福ではなかったのだろう。

そんな江戸庶民の暮らしも興味深いが、それよりも何よりも良かったのは、長澤まさみと永瀬正敏の掛け合い。天才故と言えば良いのか偏屈なジジイ北斎。一方、いつも、誰にでも男のような汚い言葉を投げつけるお栄。どちらも怒りっぽく乱暴で喧嘩ばかりしているが、傍から見ればどこか似ている。共通の価値観があり、愛情が感じられ、微笑ましい。長澤まさみと永瀬正敏、二人とも演技の幅が広くはない役者だが、本作は2人のこれ以上ないほどのハマリ役。観ていて拍手したくなった。

ストーリー展開は地味で、「売れない親子画家があることをきっかけに大ブレイク!」みたいな劇的展開、あるいは号泣必須の感動的展開もないが、ずっと二人を観ているだけで楽しい。

興行的にも地味な作品だけれどもおススメです。

好き嫌いが分かれるかなぁ

人の心情、背景がとても深く描かれてすごかった パンフレットも必見ステキです

自身が、応為、北斎と共に生きているようなタイムスリップした感じでとてもおもしろく絵についてもとても勉強になりました。

応為達の心情、背景小物までこだわりつくした大森監督の思いが伝わってきました。

長澤さん、永瀬さんはもちろんですが、

善次郎の髙橋さん登場で物語がパッと華やかになり、色気もあり、どこか闇もありつかめない感じの演技がとてもすごくよかったです。

寺島しのぶさんも圧巻でやはりすごいですね。

応為も北斎もみんな絵が好きでその時代を一生懸命生き抜いてこられたんだなと改めて思い尊敬しました。観れば見るほど奥が深いと思います。

パンフレットもとてもステキでこだわりを感じられるので購入してよかったです。

長澤まさみは美しかった

絵師の本懐

長澤まさみの個性が屹立していて、ダー子もスオミもお栄もほぼ共通したイメージがある。凛としていて、男なんかには負けないよという感じ。時代劇でお栄は演じても、間違っても山内一豊の妻はやらなそうだ。

長煙管を持って気だるげに壁にもたれる姿なんぞ、実に“決まって”いる。江戸の町を闊歩する姿を正面からとらえたトラックショットは、ランウェイを歩くモデルのよう。「北斎漫画」でお栄を演じた田中裕子とは、上背の違いもあってかなり印象が異なる(漫画「百日紅」の作画は長澤版の方が近い)。ま、それを言い出せば永瀬正敏も緒形拳とは違うし、くっきーとも違う。

永瀬正敏の北斎がどんどん老いさらばえていくのに対して、お栄はほとんど年をとらないのが不思議。まるで八百比丘尼のようだ。

この作品は、ロダンの愛人を描いた「カミーユ・クローデル」やマネの弟子を描いた「画家モリゾ」の系譜に連なると言える。お栄の生涯についてそれほど多くの記録が残っているわけではないらしいので、どうしてもお栄を通じて北斎のエピソードを描くという側面が強くなるのは仕方がない。

北斎の映画はこれまでもいくつか作られてきたので、浮世絵好きとしてはほかの絵師をテーマにした作品も制作してほしいもの。「広重ぶるう」とか「写楽百面相」など原作にできそうな小説はあるので。

時代劇だけど淡々とフランス映画みたい

見に行こうとした前日の夜に、サンドウィッチマンのラジオショーサタデーをタイムフリーで聴いていたら、伊達さんが鑑賞とのこと。博士ちゃんを見ていったほうが良いとの事で、慌てて博士ちゃん見てから鑑賞です。

確かに、博士ちゃん見た方が分かりやすくて良いですね。映画の中で出てくる絵も説明されていてわかりやすい。

博士ちゃん仕込みの予備知識から言うと、陰影が得意な応為とこのと、映画でもリアルに単純に画面が暗い正直観にくい。でも理由が分かれば納得。

映画としては、淡々と生活を描いているようで、特に大きな事件は起きないかと。少しの心の動きを感じる映画でしょうか、、、

ただ、画面が暗くて淡々としているので、ちょっと眠くなる。

博士ちゃんありがとう。

ここまで北斎もずっ〜〜〜と出るとは思わなかった

金曜レイトショー『おーい、応為』

今の鑑賞ペースなら配信待ちパターンですが・・・

HOKUSAI・八犬伝・観て、べらぼう観てたら今回はどんな感じで描かれるのか気になりシアターへ

カッコ綺麗に”着流し風”に着物を着こなす北斎の娘お栄を演じる長澤まさみのスタイルムービー

北斎演じる永瀬正敏もW主演って感じで良かったですが・・・

北斎や応為の絵がどんな感じで評価されてるのかって描写が薄く思ってた感じと違ったかな^^

おーい応為(映画の記憶2025/10/21)

長澤まさみさんがすごい!

「行間」が好きな人にオススメ

全く派手な映画ではないけど、じわじわくるタイプの作品。

200年前、「絵」に狂った男とその娘の話。

葛飾応為の話だと思って見に行ったら葛飾北斎の話だった気がしなくもない。

葛飾北斎について、捻り曲がった知識がいくつか入り込んでるおかげで、「この時が鉄棒ぬらぬらだったんかな」とかそういう余計なことを考えてしまったのはマジで良くなかった。良くなかったけど、逆に良かったかもしれないとも思う。

画面揺れが続くシーンが結構あるので酔いやすい方はちょっとだけ気を付けてもいいかも。

こんなこと書くのもあれなんだけど、「美しさ」がノイズになることもあるんだなあと思ったくらい、長澤まさみが最初から最後まで頭から踵まで美しくて気高くて最高だった…役柄上おてんばというかじゃじゃ馬というか跳ねっ返りが強いというか…いわゆるなよなよした部分みたいなのがゼロの長澤まさみを見たかったら絶対見に行ってくれ。最高だぞ。

応為がメインだと思うけれども…

感性に響く

概ね200年前に

自分のことを俺と呼ぶヤンチャな長澤まさみが魅力的だ

不思議と引き込まれていた

ひたすら淡々

淡々と月日が流れて行きます。

起承転結と言いますか、盛り上がり所はどこ?と言った感じで、約2時間が長~く感じました。

ハッキリ言うと退屈した、です。

この映画の主旨がよく分かりませんでした。

お栄は、何かを求めて足掻いているのか、自分らしく日々を生きているのか、どちらともとれます。

話のベースになっていると言う、杉浦日向子さんの漫画、百日紅のファンなので期待していましたが、ほぼ一つのエピソードのみ、他にちらほらとはありますが。

地獄絵のエピソードだったら良かったのに。

彼女が実際に地獄絵を描いた事実が無いからでしょうか。

お栄(応為)よりも、北斎が主役っぽいです。

善次郎も初五郎もほんの脇役でした。

長澤まさみさんは好きな女優さんですが、ちょっと合わない感じがしました。

永瀬正敏さんの北斎は凄く良かったです。

偏屈頑固じいさんっぷりが特に。

光、明かりの表現は良かったですね。

時代の空気を感じました。

絵を描いているシーンが思っていたより少なかったです。

ラスト30分位から少し多くなりました。

北斎があの絵の前で、、知っていると北斎がどうなっているか分かるので、驚きは無かったです。

映画館で観なくてもよかったかな、と言うのが正直な感想です。

観賞後はもの悲しい気持ちになりました。

興味を持たれた方には、漫画「百日紅」をお勧めします。

アニメ化もされていますが、絶対に漫画の方が良いです。

何だか、漫画の宣伝みたいになってしまいました。

全234件中、101~120件目を表示