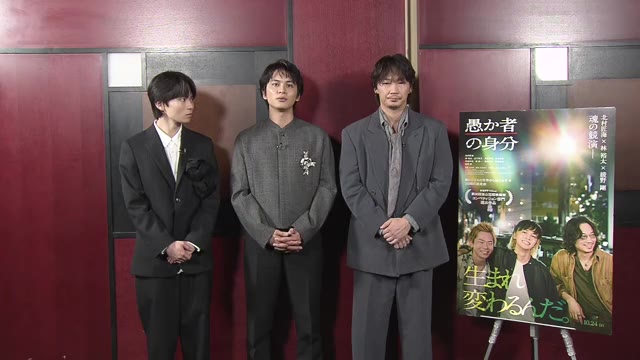

「彼らが生きた証が、そこにはある」愚か者の身分 マルホランドさんの映画レビュー(感想・評価)

彼らが生きた証が、そこにはある

世の中には超えてはいけない一線があり、いかにそれを察知できるかが生死を分ける大きなポイントだと思う。

作品の中ではその「此処から先は危ない」というメッセージが何度も強調して発せられる。それは作品の中の会話だけでなく、スクリーンを越えて観客に対しても忠告してくれるような感覚を受けた。戸籍を相手の手に渡すときやバーのマスターの忠告、または臓器を届ける際に行くことになる闇医者の敷地だったり。

それが要所要所で非言語的に伝わってくるところがすごく冴えている作品だと思った。

安易に金を稼げるということを行った結果とんでもないことになる。それを象徴しているのが「ドアを開ける」ということだと思った。

扉を開けてそこから先に悲劇が待ち受けているところも、安易にラインを跨いでしまったからこその報復性が含まれているように感じる。

例えば拓海の部屋のドアをカメラが引きで下がっていくとこの後ろで行われているリンチの音や、マモルがアパートの部屋から急いで逃げようと玄関の扉を開けた先に半笑いの半グレが待ち受けているところなど、「開ける」という行為が現実から非現実に変わっていく様とも見れるし、それ自体が「後戻りできなくなる」ことを反映しているのかなとも思う。

そうした前に進むしかない展開が描かれていく中で、闇医者の前で引き返してからの逃避行は、彼らの「生きたい」という思いがここで息を吹き返すようにカメラに映し出されていく。

彼らが行った闇ビジネスは、そこに一度足を踏み入れたら死ぬまで抜け出せない世界。上からの命令に従うのは簡単だけれど、そこから逃げる選択をすることのほうが何倍も勇気がいるはずだ。例え血反吐を吐いて泥臭い、情けない姿をさらすことになっても「生きたい」という生命力の強さ。それが痛いほど伝わってくる作品だ。

また、「生きる」というメッセージは食事にも繋がっていて、作中何度も食べるシーンが出てくるのは、「生きる=食べること」というのを強調している。

カップ麺やジャンク食品ではなく、手作りの食事が出てくるときは誰かと食卓を囲んでいる時に出てくることは、彼らがいかに愛情に飢えているか?を表しているように思えた。

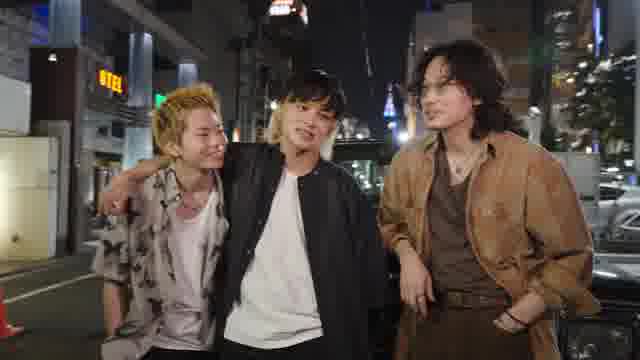

本作はノワール物でもあるけれど、同時に青春物でもある。マモルやタクミにとって歌舞伎町のネオンというのは、自分が輝いて見える居場所だったと思うし、その眩しさは彼らのすべてだったのだと思った。

ひなさま

返信ありがとうございます。

言われてみれば、確かに映画のラストで見える川はきらめいていましたね。

きっと「おばあちゃんの味」をいつまでも覚えていたのは、その当時の思い出がタクミにとっての原風景だったと思います。

たとえ大金を手にしなかったとしても、そこが狭い家だとしても、雨風しのげて誰かと温かい食事にありつけること。

それこそが彼が望んでいたことなのかなあ、と思いました。

おそらくタクミたちはあのあと逮捕されて罪を償うと思いますが、出所したらまた3人が再開できるといいなと思いますね。

実は原作を読まずに映画を鑑賞したのですが、読んでみたくなりました。続編が作られるのは嬉しいですね!教えてくれてありがとうございます!

マルホランドさま

コメント返信ありがとうございます😙

「川」で思い出したのがタクヤの台詞、「知ってるか?アジってドブ川でも釣れるの」

鯵の料理と言えば、お造り・干物・塩焼き・アジフライ。煮魚は、お酒や生姜で魚の臭味を消す料理。

タクヤがおばあちゃんの味と言うアジの煮付けは、鮮度が落ちて安く売られていた魚か、兄弟が汚い川で釣ってきて料理していたか…

ラストでマモルが見つめる川は、光でキラキラとキレイな水に見えました。

タクヤからのメールの通り、都会を離れてやり直すんだなと思いました。

原作者は初号試写を観て、「3人は誰も死んでいないので彼らの未来を書きたくなった」と、続編「愚か者の疾走」が11月11日に出版されるそうです🫡

ひなさま

こちらこそ共感ありがとうございます!

ベストレビューと言ってくださり、とても光栄です!

本作で象徴しているものがもう一つあって、それが「川」だと思います。

何かの縁であの三人は結ばれた。それはまるで水の流れのように繋がっているような気がします。

今思えば、冒頭の川に流れたシャツが流れていった先に捨てられた自転車があってそこに引っかかっていた描写は、マモルとタクミの関係性を暗示していたのかもしれませんね。

川って日本各地にあって、どこかでつながると思うんですよね。その水の流れが人と人を結ぶ「縁」のようとも捉えられる。

そう考えると、冒頭のおとり捜査官が最後に出てきたのも、何かの縁で結ばれていたのかもしれませんね。

マルホランドさま

共感ありがとうございます🙂

レビューの最初から最後まで、まるっと引用して共感させてほしい、と心から思います。

『宝島』と同様に、マルホランドさんのこのレビューが、私にとってのベストレビューです。

メインキャストの北村匠海さん&林裕太さん&綾野剛さん、永田琴監督、森井輝プロデューサー、脚本の向井康介さん、全員グッジョブでした。

最後の刑事がパパ活焼肉の囮捜査官だったのは、最高の伏線回収でした。

「賢者の贈り物」のようなラストと、エンディングの「人間讃歌」に泣きました🥲