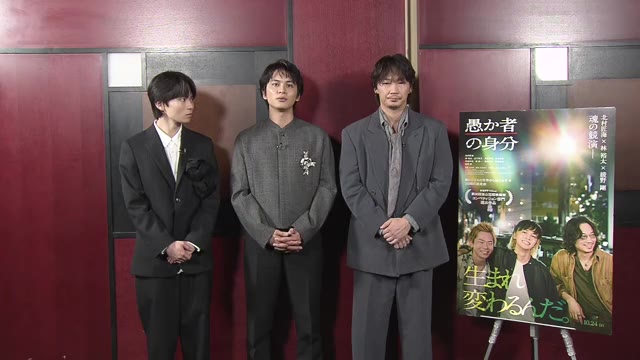

「知らないのにリアルだ」と感じる私たちの愚かさ」愚か者の身分 こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)

知らないのにリアルだ」と感じる私たちの愚かさ

現代日本の裏社会を描いた映画は数あれど、『愚か者の身分』ほど“リアルとは何か”を観客に突きつける作品は久しくなかったのではないだろうか?

この映画が巧いのは、いわゆる実録風の演出でも暴力描写の生々しさでもなく、「知らない世界なのに、なぜか知っている気がする」という感覚を観客に植えつけてしまうこと。大量に並ぶスマートフォン。その裏側に貼り付けられているのは女性の名前が書かれた付箋紙。GPSを二重に仕込み、一つは見つけられることを前提に置く知恵。どれもが過剰演出ではなく、淡々と日常の延長線上に置かれている。だからこそ怖い。この映画の恐ろしさは、暴力そのものではなく、「犯罪が既に産業として日常に溶けている現実」を描いている点にある。

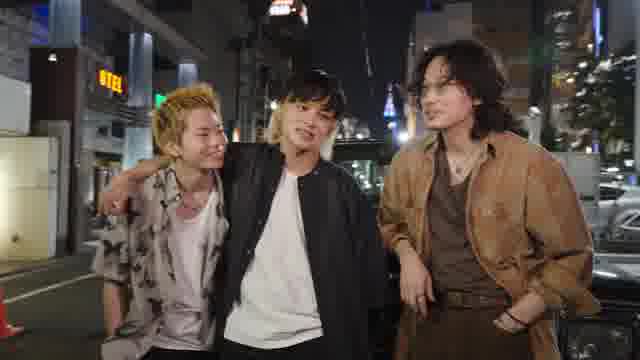

北村匠海、林裕太、綾野剛が演じる三人の若者は、いずれも貧困や家庭環境によって裏社会に流れ着いたが、悪人になりきれない。彼らは金を稼ぐ手段として、闇ビジネスを“仕事”と呼ぶ。だが、そこには熱も誇りもない。「生きるために仕方なくやる」という言葉が、いかに多くの現代の言い訳を代弁していることか。観客が見ているのは彼らの転落劇ではなく、「生き延びるための合理化」の過程。そして彼らが“逃げ切った”と思った瞬間に漂う安堵が、最も冷たく響く。法の手が及ぶかどうかは描かれない。けれど、その後に待つのは確実に“普通の人生ではない”ことだけが分かる。この曖昧な幕引きこそが、現実の残酷さを最もよく再現している。

監督・永田琴と脚本・向井康介の手腕は、説明を削ぎ落とす勇気にある。登場人物の誰もが、何を考えているのか、どこまで罪を自覚しているのかを語らない。だが、肩を抱くために近づけられた手に反射的に怯える様子、視線を逸らす沈黙、ため息に混じる笑い――

そうした“無言の反応”が、言葉より雄弁に彼らの破綻を語る。人間のリアルは、言葉ではなく「出さない感情」に宿る。この演出の繊細さが、いわゆる“邦画の社会派”を超えて、痛覚としてのリアリズムを生んでいる。

そして忘れてはならないのが、「視覚」を奪う暴力の描写。生きたまま両目をくり抜かれ、しばらくは自分の失明に気づかない――この場面は生理的恐怖を超えて、存在を剥奪される痛みを通じて“社会の中で見えなくされる人々”の象徴を提示しているように感じた。

結局、三人は誰も救われない。悪を選んだというより、他に道がなかった。けれど、罪は消えず、代償はあまりに重い。彼らの「愚かさ」とは、無知や軽率ではなく、希望を信じる力を削がれた人間の痛みそのものだ。“愚か者”とは、犯罪者ではなく、構造の中で押し潰されていく「私たち」でもある。

本作は、救いのない映画だ。だが、絶望を描くことを通じて、いまこの国の底にある現実の温度を伝えている。見終わった後の静かなざらつきは、映画が終わったからではなく、まだ現実が続いているからだ。この作品がリアルに感じられるのは、裏社会を暴いたからではない。むしろ、私たちの日常のすぐ裏に、その「愚か者の身分」が続いていることを、誰もがうすうす知っているからではないだろうか。

タクヤ、マモル、梶谷が善意の人として描かれた。

だから絶望なのか、希望なのかは難しいところだと思います。

こくひきさんのレビューをみて見に行く気になりました。

>“邦画の社会派”を超えて、

この映画が説教臭くないのが素晴らしい。

相変わらずの鋭い視点ありがとうございます。

共感ありがとうございます。

この作品は元々、大きな代償払ったけど逃げ切った・・みたいな結末なので仕方無いですが、大金貰っても途方に暮れる後輩くんのやるせなさの方に共感しました。

共感ありがとうございます!

自分は月一で歌舞伎町に行っているので、トー横界隈の若者を観察していると、この作品がより一層リアルに見えて来ます。昭和の昔は中学校でも教育映画を鑑賞する機会がありましたが、この作品は今の若者にこそ鑑賞させて、啓蒙活動に使って欲しいと思いました。

こひくきさま

共感ありがとうございます🙂

最後の刑事がパパ活焼肉の囮捜査官だったのは、最高の伏線回収でした。

「賢者の贈り物」のようなラストと、エンディングの「人間讃歌」に泣きました🥲