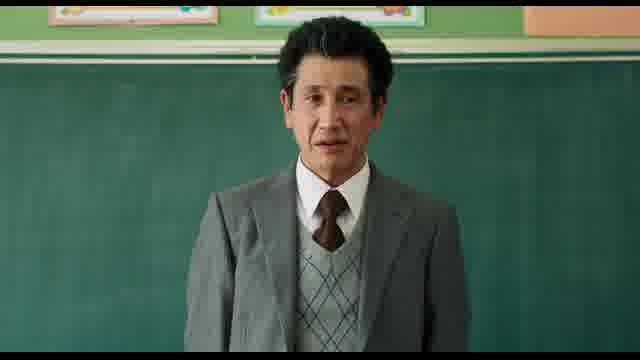

「金八先生シリーズのように、、、」中山教頭の人生テスト 蛇足軒妖瀬布さんの映画レビュー(感想・評価)

金八先生シリーズのように、、、

「中山教頭の人生テスト」は、

まさにタイトルが示す通り、

一人の教頭が直面する様々な試練を通して、

現代社会における教育現場の厳しさ、

そして一人の人間としての生き方を深く問いかける作品だ。

本作が描くのは、

理想と現実の狭間で奮闘する中山教頭の日常と、

その真摯な姿だ。

学級崩壊の危機、

モンスターペアレントからの理不尽な要求、

そして学校組織内部の人間関係といった、

教育現場が抱える生々しい諸問題は、

映画でも既視感のある内容だ、

しかし、本作はそれらを単なる社会派ドラマとして消費しない、

中山教頭は独特のスタンスで対応していく。

そして、

その「独特の展開」をみせるストーリーテリングだけではない、

映像表現の力が、物語のリアリティと深みを格段に高めている。

カメラは、

学校という閉鎖的な空間の中にある「豊かな空間」を巧みに捉える。

手前、中景、奥、さらに「奥の奥まで、丁寧に作られている灯り」は、

単に画角やアングルだけを美しく見せるだけでなく、

登場人物たちの心理的な距離感や、

学校という場所が持つ多層的な人間関係を、

視覚的に表現しているかのようだ。

光と影のコントラストが、教頭の内面の葛藤や、

彼が置かれている状況の複雑さを暗示する。

特に印象的なのは、

学校の撮影という高い難易度に真正面から挑んでいる点だ。

日本の多くの小中学校の校舎は、

学習環境を考慮して、

子どもたち自身の左側から太陽が広く差し込むように設計されており、

撮影には残念ながら様々な制約が伴う。

金八先生シリーズのように左側の窓が無いようにセットをつくると、

多くの問題は解決可能だ。

しかし、

本作はあえて「カメラを窓に向ける」

これは単なる技術的な挑戦ではないと推察される。

窓から差し込む自然光や、

移りゆく天候は、

子どもたちの心境の変化や、

物語のターニングポイントを象徴しているように感じられる。

撮影スケジュールやキャストの芝居が、

天候に左右されることを承知の上で、

この表現を選んだ製作陣の意気込みが伝わってくる。

それはまさに、「中山教頭の人生テスト」という作品の核、

つまり不確実で予測不能な人生そのものを描くために必要なリスクであり、

その挑戦が成功しているからこそ、

本作は観る者に強い印象を残すのだ。

文字数は増えてしまうが、

印象的な撮り方として、

「道の駅までの中山教頭の車のロングショット」も、

彼の孤独な決意や、

一人の人間として歩む道のりを物語るような引き絵だ。

こうした細部にまで宿る映像表現は、

中山教頭という人物への深い共感と、

「全方位で、中山教頭を応援する仕事ぶり」に裏打ちされていると感じる。

スタッフ・キャストが一丸となって、

彼の人生、彼のテストを見守り、

子どもたち、先生たちを、

支えているような温かい眼差しが、作品全体から感じられるのだ。