能登デモクラシーのレビュー・感想・評価

全17件を表示

能登地震のその後を描いたドキュメンタリー

富山市議の不正支出をスクープし、半年で14人の議員辞職となったチューリップテレビの取材をまとめたドキュメンタリー映画「はりぼて」の五百旗頭監督の新作。

震災もあった能登のドキュメンタリーということでしたが、地方メディアとしての鋭すぎる切り口はそのままに、元中学教師で、自費で出してる手書き新聞をコツコツ配ってる姿や人間性、家族などの能登に暮らす人々も描いた大傑作。

カタい紹介はさておき、人としてのかっこよさ、かわいさ(奥さん、あと猫も)に感動だし、基本、場内大爆笑だし、映画として素晴らしすぎるんですよね。

こないだ富山帰ったとき、同級生に「はりぼて」みたいな報道をしてるチューリップテレビすごいね、と話したら「大きいスポンサーついてないから好き勝手できるんじゃない?」とドッキリするようなこと言われました。

地元富山ではいろんな感情があるかとは思いますが、それでも五百旗頭さんみたいな人を石川にもっていかれたことは残念だと思うのは富山出身のボクだからでしょうか。

勇気をもらいました

過疎化が進み、議員のなり手が居ない深刻な地方自治体の現実を目にすることが出来ました。

というか、全国を見渡すとこういう議会のほうが多いのではないでしょうか?

ここまで地道に取材されていることに頭がさがります。

石川県出身で、今、千葉に住んでるので、とてもよくわかります。

地道な「積み重ね」「気づき」「一歩足の踏み出し」、この積み重ね、そこに住んでる人たちが変わる、またそれの継続の大切さ、勇気をもらいました。

実は、明日上映最終日で金沢からこの映画の監督が来て、舞台挨拶するそうで是非会いたかったのですが、明日は都合が悪いので日曜に見に行ったのが、とても残念でした。

この後どうなって行くのか、続編を待ちたい

1 能登の小さな町の点景とともに町政のタブーに切り込むドキュメント。

2 この作品は、能登地震前後の穴水町を舞

台に町政と町民に焦点をあてている。

映画では、行政とべったりでチェック機

能を果たしてない議会や高齢で活動が消極

的な議員の姿を捉える。そして、町長の利

益誘導の疑いのある町事業の推進に疑問を

呈する。カメラが捉える議員の姿は緩み、

町長の表情からは狡猾な印象を受ける。

3 本作品には、町のことを憂い行動する一

人の町民が出てくる。彼は妻と二人で互い

を気遣い、厳しい自然条件に順応して山間

で暮らしている。良い家庭人である。そし

て、彼は良い町にしたい思いで、町政の課

題を取り上げ、自費で新聞を発行し続け、

支援者も増えている。草の根的なジャーナ

リストでもある。加えて、地域の子供達に

運動指導し、震災後は自主的に被災者に寄

り添い、町が取り組む復興計画にも参画す

る。黙々とそして時には雄弁に物申す姿

は、社会運動家でもある。

4 この町民の行動に感化されたかのよう

に、一部の議員は仮設住宅を回り、町長は

町民とともに復興計画づくりに熱心に取り

組む。変化の兆しは感じるもののまだ信用

はできない。今後、町の復興や町政はより

良い方向で進んでいくのか?そして、かの

町民夫婦は元気に暮らしているのか?気に

なるところであり、続編を待ちたい。

5 監督は、政治と金の問題で注目された旧

作「はりぼて」と同様、しがらみと古い体

質に満ちた田舎町の体制を浮き彫りする姿

勢に報道マンの気概を感じた。が、描写は

抑え気味であった。恐らく、取材の過程で

かの町民の存在に気付くとともに共感し、

彼の行動を主に描写することでリーダーた

るものの姿を示すことができると感じたた

めであろう。

最初から議員が町長側に付いた議会に違和感

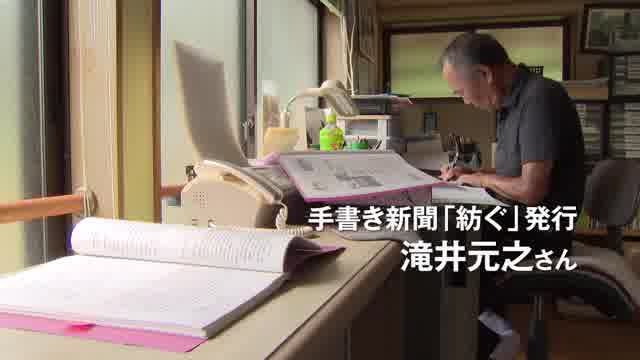

過疎化により人口が7000人を切り、若者と高齢者の数がともに減っている、人口減少の最終段階、に入った石川県穴水町。元中学校教諭の滝井元之さんは2009年から手書きの新聞、あした塾だより、を発行してきた。2020年から、あした塾だよりから発展した、紡ぐ、を発行し、利益誘導型の政策への批判、町の未来に警鐘を鳴らし続けてきた。

石川テレビにより、惰性と忖度がはびこる役場と町議会の関係を浮き彫りにしていった。

そして2024年の元日、能登半島地震が発生し、その復興への取り組みも紹介したドキュメンタリー作品。

まず、いくら高齢社会と言っても、滝井さん指摘の議員平均年齢72.9歳、というのはいかがなものかと思った。86歳の議員がまだ権力を持っているし。その後、2023年の町議会議員選挙の様子が紹介され、トップ当選した候補者を前町長と現町長が訪ね封筒を渡している場面も違和感。後で石川テレビから指摘されてたが、公職選挙法違反らしい。後に字幕で町からのお祝いと紹介されたが、もらってないと発言する議員もいたし。やれやれ。

町の箱物建設に前町長の土地を賃貸し、現町長の運営する会社が受注してるのも違和感。ここもやれやれ。

とにかく癒着だらけの穴水町だったが、議会で前向きな質問が出たりして少しは前進するのかも、と期待を抱かすラストとはなってた。

ま、継続して追っかけてないと元の木阿弥だろうけど。

悪人はいない

デモクラシーを終わらせてはいけない

石川県穴水町の中でも、特に奥へ行った集落に住む、元教師の滝井さんの生活と手作り新聞活動を通して、町議会の現状が描かれたている。

穴水町の選挙の投票率は高いが、実際の町議会は惰性と忖度、疑惑に溢れていて、見ていて悲しくなった。こういう町、全国にたくさんあるだろう。

ただそこに希望を捨てずに、地元の為にコツコツとボランティア活動や手作り新聞の活動を続ける滝井さん。撮影期間に震災も起こり、自分だってめちゃくちゃな状況なのに、すぐにボランティアへ走っていたのに頭が下がる。

新聞やボランティアの部分に、心を動かされたが、一番感動したのは夫婦の関係性。信頼と心配と感謝。家族のことを考えた。

穴水町には選挙法違反や利益誘導などおかしなところはあるが、心底悪いやつはいなく、惰性と忖度の成れの果てなのではないか。そうであれば、この映画を機に変わってほしいし、変われると思う。

今後の穴水町が気になる。

もう一つ気になったのは、滝井さんの息子さんもチラッと映っていたが、父の活動をどう思っているか聞きたかった。

ありがとうございます、かな。

民主主義(デモクラシー)を「生きる」ということ

多くの人々は、民主主義を深く意識することなく、その恩恵を享受しているように見える。

しかし本来、社会学の視点ではこう言われる——「民主主義を支えるには、フリーライド(ただ乗り)は許されず、労力や時間というコストがかかるものだ」と。

では、そんな「手間のかかる民主主義」を実践している人は、どれだけいるだろうか?

石川県・能登半島の小さな町、穴水町に、まさにその体現者とも言える人物がいる。滝井さんという方だ。

彼は、手書きの新聞を自ら作成し、それを1軒1軒「お変わりないですか?」と声をかけながら、町の人々に配って歩く。

情報発信者であると同時に、まるで保健師のように人々の暮らしに寄り添う——そんな活動を、すべて無償で行っているのだ。

タイパ、コスパ、映え——現代において重要視されること全てが真逆である。

天才社会学者と称される故小室直樹氏は「社会が廃れれば、人が輝く」と述べたという。能登は震災があり、穴水は限界集落であるのだが、滝井さんはその言葉を地で行くような存在に思える。

頭が下がる思いとともに、ただただ尊敬の念を禁じ得ない。

この映画は、民主主義を「制度」としてではなく、「日々の営み」として生きるとはどういうことかを、私たちに突きつけてくる。

一人でも多くの人に観てほしい作品である。

紡ぐ

【批判だけに終わらない取材姿勢に共感】

能登デモクラシー

ここから始めねばならないのかと暗澹たる思い

老齢化・人口減少が続き、このままでは消滅も遠からずと思える石川県の穴水町の政治を見つめたドキュメンタリーです。

役所から一本釣りされる様な形で町会議員選挙にトップ当選し、前回のトップ当選議員は町長になり、前町長の仕事を引き継ぐ。そして、新町長が理事を務める施設を前町長の土地を借りて町と国の資金で新設するという余りに分かり易い利益誘導。それを監視する筈の議会を、この20年間一度も質問した事がないという37年職歴の長老議員がが取り仕切る。行政・議会・役所がこれ程あからさまなズルズルの馴れ合い関係で、選挙の投票率も高く住民に承認され続けている事に驚きます。

民主主義という事を、こんな所から始めねばならないのかと暗澹たる思いがしました。でも、これは地方だから分かり易いだけで、都市部ではもっと巧妙に同じ様な事が進んでいるのだろうな。これが、80歳を迎える日本国憲法を頂く国の姿だ。

過疎と震災、政治と生活

石川県穴水町の元中学校教師の男性が、農業とボランティア活動をしながら手書きの新聞を発行する様子を追ったドキュメンタリーです。その男性滝井氏は80歳だそうですが、無尽蔵にも思えるほどのバイタリティーで活動しています。見る前は町長の所有する施設にまつわる問題が主なテーマだと思ってたんですが、能登の人々の暮らしぶりにも結構時間が割かれていました。こういう過疎の地域で暮らすことの大変さをしみじみと感じました(一方で非常に豊かな面もあると思います)。滝井氏は優しい性格ゆえか鋭く追及するという感じではなく静かに寛容に対処しているように見えました。そこは最後に監督が代わりに追及していましたが。町民も、しがらみのせいか思っていることをはっきりと言える人はいないようで、彼のような存在がいなくなれば政治家のやりたい放題になってしまうだろうと思います。五百旗頭監督の今後の活躍に期待しています。

限界集落から見えてくる政治と民主主義とメディア。そして愛。

全17件を表示