「母親に対する3人の子どもの反応は、そのまま家庭内教育の影響が出ていましたね」ふつうの子ども Dr.Hawkさんの映画レビュー(感想・評価)

母親に対する3人の子どもの反応は、そのまま家庭内教育の影響が出ていましたね

2025.9.10 イオンシネマ京都桂川

2025年の日本映画(96分、G)

好意によって引き起こされる騒動を描いた青春映画

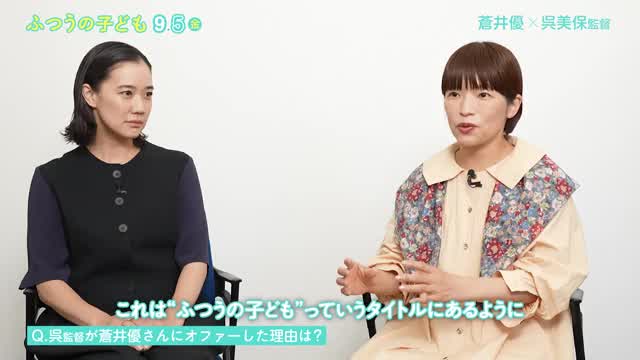

監督は呉美保

脚本は高田亮

物語の舞台は、とある小学校

4年生の上田唯士(嶋田鉄太)は、友だちの颯真(大熊大貴)たちと昆虫を捕まえるのが楽しみな子どもだった

唯士の母・恵子(蒼井優)は子育ての本を読み込む養育ママだったが、父・篤士(小路勇介)は入れ込みすぎないようにと思っていた

ある日のこと、作文を発表することになった唯士は、母に褒められた内容を披露するものの、担任の浅井先生(風間俊介)からは「ふざけないように」と言われて恥をかくことになった

塞ぎ込んでいた唯士だったが、次に発表することになった心愛(瑠璃)の発表を聞いて目が覚めてしまう

それから唯士は心愛の興味を引くために環境問題の話をし始め、その距離を近づけていこうとするのである

映画は、心愛に好意を持つ唯士が2人だけの時間を持てるようになる様子を描くのだが、心愛は問題児・陽斗(味元耀大)のことが気になっていることもわかってしまう

そして、心愛を振り向かせるために、さらに環境問題にのめり込んでいく

陽斗も2人が何かを始めるのだと思っていて、面白そうだと乗っかってきて、いろんなアイデアを出していく

そして、町中に環境に関するビラを貼ったり、肉屋に向けて花火を飛ばしたりしていく行為がエスカレートしていき、とうとう牧場の鍵を壊して、酪農の牛を逃がそうと行動してしまうのである

環境問題に関心のある心愛は同年代の少女(林田茶愛美)が動画で訴えていることに感銘を受けていた

いわゆる某環境活動家をモチーフにしたようなキャラクターになっていて、大人はその主張をバカバカしいと思っている

それは、少女は大人に利用されて「言わされているだけ」ということを知っていて、それらが環境問題ビジネスの一環だと見破っているからである

だが、無垢な子どもは「自分よりも意識が高い人がいる」とか、「少女の主張が真っ当に聞こえる」などの一面だけを都合の良いように解釈していく

そして、それがあたかも正義であり、それができる自分は特別であると思ってしまう

事件発覚後に校長先生(金谷真由美)が全校生徒に子どもたちに伝える「行動が起こす影響とその可能性」というものは、心愛には響かないものの、唯士は「大変なことをしてしまった」と思っているし、陽斗は被害者のふりをしながら嘘泣きを続けていたりする

そうした、自分を救おうとする回避行動も三者三様であり、そんな中でも唯士は本音を吐露することになった

それは心愛もほぼ同じような原因を持っていて、それを突きつけられる瞬間でもあったと言える

「子どもたちは良いことをしようとして間違ったのでは」と恵子は言うものの、自分の興味のある情報ばかりに傾倒するのはダメだと断罪する心愛の母・冬(瀧内公美)もいて、子どもが起こしたことに対する大人の反応も様々だった

陽斗の母・房子(浅野千鶴)は自分の子どもが言ったことを信じたいし、その態度がいつもと違うと指摘する声も聞き流していく

子どもを守ろうとする親は、それで子どもを本当に守っているとも言えず、これらの有事に際してどのように対応するかというのも親の役割だと言えるのだろう

いずれにせよ、子役の演技が神掛かっている作品で、印象が強いのは主演3人よりは、唯士に恋心を抱くメイ(長峰くみ)の存在だった

彼女のアプローチは結構巧妙で、さらに情報収集能力にも長けていて、相手に知られずに本音を引き出すのが上手いキャラだったと思う

これらを演じさせているシナリオとか演出などが凄い域に達していて、子役の演技が上手いからだけではない何かがあるのだと思う

心愛はあの動画で語られている英語を暗記するほどまで没入しているのだが、これは現代ゆえに起こる病巣の一つであると思う

AIなどによる最適化によって与えられる情報というのは、かなり一面性を強調しただけのものになっている

そう言ったからくりに気づける人、さらにそういった偏りから抜け出せる人には問題ないものの、子どもは与えられたものが全てだと思い込んでしまう

大人が見れば「子どもを使った環境ビジネス」だと看過できる動画も、子どもにとってはその判断にまで辿り着かないものだと思う

SNSを含むネット情報に対する未成年の関わりで一番怖いところがそこであり、規制が難しい部分でもある

映画ではサラッと描いているのだが、本来は大人に羞恥を与える目的で作られた恣意的な動画も、ケースによっては間違った行動を引き起こすこともある

なので、そう言った大枠について子どもと情報共有をしながら、理解を深めていく必要があるのではないか、と感じた