「前提ではなく、結果が生み出す群像劇。」ふつうの子ども 高橋直樹さんの映画レビュー(感想・評価)

前提ではなく、結果が生み出す群像劇。

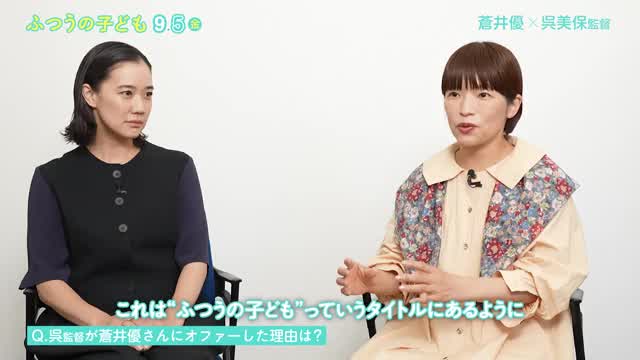

呉美保監督の『ふつうの子ども』を観た。

『そこのみにて光輝く』(2014)はもちろん観ているが、『きみはいい子』(2015)は未見だ。『酒井家のしあわせ』(2006)、『おかんの嫁入り』(2010)は当然観ていて、今改めて彼女は家族を描き続けきたのだなぁと感慨ひとしきり。ひとりの人物にフォーカスすることは、その傍らに居る人たちを描くことになる。だから豊かな群像劇になる。それは前提ではなく結果だ。

『ふつうの子ども』の最大の成果は撮影にある。背景を飛ばし、ソフトフォーカスな映像で子どもたちの「顔」を映し出す。まるで往年のハリウッドのスターを映し出すかのようなその絵に驚嘆した。

細かいことを突き詰めていくと、日常=つまり「普通」の描写は成立しなくなる。そんなことはとっくに分かっているとばかりに、監督は敢えて彼らを暴走させる。というか、成り行きに任せる。おいおい、一体どこまで連れて行くんだ…。男ふたりと女がひとり、三人揃って走る姿は、ルルーシュの『突然炎のごとく』(1962)であり、ロベール・アンリコの『冒険者たち』(1967)そのものではないか!

その時、たまたまめぐり合わせた三人が、迷うことなく挑戦する。その様がなんとも心地良い。子どもたちの疾走を描いた先にあるのは、至って普通な大人たちの反応だ。子どもたちの周りで、至って普通な大人たちがオロオロした先で、素朴だけれど、人生を変えるようなひと言が飛び出し。あ、そうなのかと合点がいった。それが「ふつう」なのだ。子どもたちの日常にある普遍を導き出す編集が効いている。

新宿で『ふつうの子ども』を観終わった後、地元で信号待ちをしていると、道の向こうで子どもが飛び跳ねて手を振っていた。三歳手前の少女が隣に住む僕を見つけて喜んでいるのだ。子どもの健やかなまなざしを育てることは、環境問題の手前にある、最も大切なことに違いない。この一文を書かせてくれた、少女の飛びきりの笑顔に感謝を込めて。ありがとう!