ふつうの子どものレビュー・感想・評価

全153件中、1~20件目を表示

なんてすばらしい子役たち

どこからこんな味のある子どもたちを見つけてきたのだ。特に主役の子どもが最高だ。と思ってたら、呉監督の前作「ぼくが生きてる、ふたつの世界」にも出演していた。

でも最後には瀧内公美が全て持っていった。なんという強烈なインパクト。でも、実際ああいう人いるよね、と思わせる絶妙な存在感があった。

物語は環境問題への意識から子どもたちが街で、啓発活動をするのだが、子どもの発想だからそれはいたずらじみていて、しかし次第にエスカレートしていき騒動へと発展していくというもの。子どもじみたいたずらだったとしても、彼らはきちんと地球の未来を考えている。時に恋心で揺らいでしまうのもリアル。そして、何かを達成した、注目されたという高揚感に心が囚われてしまうと周囲が見えなくなることの危うさも描かれていた。

大人はこの子たちの声に耳を傾けているだろうか、責任を取っているだろうか。大人はこの子たちのことを叱る資格があるだろうか。そんなことを痛烈に突きつけつつも、笑いの絶えない96分だった。

前提ではなく、結果が生み出す群像劇。

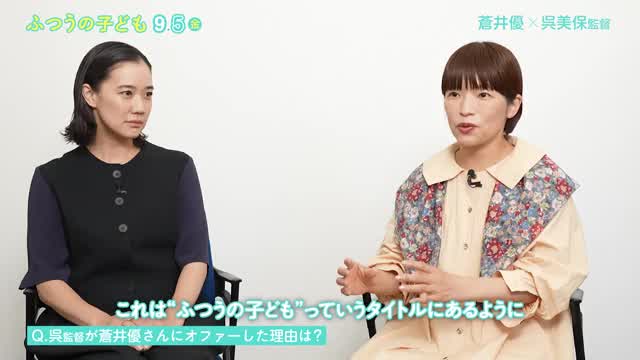

呉美保監督の『ふつうの子ども』を観た。

『そこのみにて光輝く』(2014)はもちろん観ているが、『きみはいい子』(2015)は未見だ。『酒井家のしあわせ』(2006)、『おかんの嫁入り』(2010)は当然観ていて、今改めて彼女は家族を描き続けきたのだなぁと感慨ひとしきり。ひとりの人物にフォーカスすることは、その傍らに居る人たちを描くことになる。だから豊かな群像劇になる。それは前提ではなく結果だ。

『ふつうの子ども』の最大の成果は撮影にある。背景を飛ばし、ソフトフォーカスな映像で子どもたちの「顔」を映し出す。まるで往年のハリウッドのスターを映し出すかのようなその絵に驚嘆した。

細かいことを突き詰めていくと、日常=つまり「普通」の描写は成立しなくなる。そんなことはとっくに分かっているとばかりに、監督は敢えて彼らを暴走させる。というか、成り行きに任せる。おいおい、一体どこまで連れて行くんだ…。男ふたりと女がひとり、三人揃って走る姿は、ルルーシュの『突然炎のごとく』(1962)であり、ロベール・アンリコの『冒険者たち』(1967)そのものではないか!

その時、たまたまめぐり合わせた三人が、迷うことなく挑戦する。その様がなんとも心地良い。子どもたちの疾走を描いた先にあるのは、至って普通な大人たちの反応だ。子どもたちの周りで、至って普通な大人たちがオロオロした先で、素朴だけれど、人生を変えるようなひと言が飛び出し。あ、そうなのかと合点がいった。それが「ふつう」なのだ。子どもたちの日常にある普遍を導き出す編集が効いている。

新宿で『ふつうの子ども』を観終わった後、地元で信号待ちをしていると、道の向こうで子どもが飛び跳ねて手を振っていた。三歳手前の少女が隣に住む僕を見つけて喜んでいるのだ。子どもの健やかなまなざしを育てることは、環境問題の手前にある、最も大切なことに違いない。この一文を書かせてくれた、少女の飛びきりの笑顔に感謝を込めて。ありがとう!

瀧内公美と蒼井優。

自然体の子どもたちの演技が素晴らしく、自分の子ども時代を思い出させてくれる作品です。

10歳という年齢。親や先生、周囲の大人たちは「まだまだ子ども」と思っている一方で、子どもたちはすでに自我に目覚め始めています。そのズレを大人はうまく理解できていない。環境問題や恋愛感情といったテーマを通して、主役の3人の子どもたちはもちろん、周囲の子どもたち一人ひとりの性格や心情まで、丁寧に描かれています。

子どもたちの行動に戸惑う大人たちの姿はコミカルに描かれながらも、作品全体にはしっかりとしたテーマがあり、ドラマとして強く引き込まれていきます。

往年のイギリス映画『小さな恋のメロディ』も、結婚すると言い出す子どもたちと、それを理解できない大人たちの物語でしたが、なぜか本作を観ていてその映画を思い出しました。

ラストで心愛さんが放つ言葉――

「How dare you?」

この一言が、強く心に響きました。

ふつうかな?

素晴らし過ぎる。

全てが素晴らしく大傑作だと思います。

私は漫画を描いているのですが、

若い子、特に私の場合は高校生を描く時、

どうしても大人の目線が入ってしまって

大人っぽくなる事があり、

そう言う場合は自分の子供の目線を意識するのですが、

この作品の脚本、台詞、子どもたちの行動は

そう言う大人の目線でなく、リアルな子どもたちで

監督は子どもなんじゃないか?と思うくらい

大人を感じさせない演出で鳥肌が立ちました。

とても難しい事を当たり前のようにやってる事にも

感動しました。

出て来る子どもたちも素晴らしく、

どこまでが脚本でどこからがアドリブなのか

全く分かりませんでした。そして、とても愛らしい。

また、大人たちも素晴らしく、こう言う人いるわ。

と身近に感じられました。

学校が如何に特殊で、ギリギリのバランスで成り立ってるかがよく分かりました。

自分だったらどうする?こうなっちゃいけないなと

言うのも考えながら観れたし、

小学生の頃イタズラが見つかって、

別の部屋に連れて行かれて先生に叱られて

緊張のあまりゲロを吐いた事を思い出しました。

映画の醍醐味として、どこに連れてってくれるのだろう?

と始まった時に想像もしてなかった結末が用意されてる

と言うのがあると思うのだけど、

この作品も単なる日常モノかと思ってたら

どんどん雲行きが怪しくなって行って、

ここに辿り着いたのかと言うのも

想像出来なくて面白かったです。

主人公の子の顔の表情はとにかく素晴らしかったし、

最後の告白は鳥肌が立ちました。

10歳の瞳に映る純度100%の初恋

なにしてくれたって?

え、演技…?何これ…どうなってんの?

おそろしい主人公のナチュラルさ。

まじでどういう演出してんのかわからない。

ていうか子どもたちのセリフ、あれ一体どうやってんの?口立てで教えてその場で変えてるとか?子役感ゼロなんだけど。

シナリオもちゃんとしてるし、このテーマに対して非の打ち所がない……さらにこの呎で。

作文を読む時間なんか、通常なら退屈しそうな場面なのに、ギリギリうまく繋いでまるで飽きさせないのがマジで上手い。語彙力も消失するレベル。

本編の描写はクールでスピーディだけど、事前にキャストとかなり入念にコミュニケーションしたんだろうなぁと想像できる。じゃなきゃあり得ない芝居のトーン、統一感。

坂元裕二×是枝裕和「怪物」も子どもの世界と大人の価値観の対立を描いていたけど、こっちはエンタメ度数低めでよりリアルな手触り。より子どもに近く、フラットな目線。

昔のTV番組みたいな「良い子・悪い子・普通の子」の中でも「普通の子」が主人公。

もちろん「普通」なんて幻想に過ぎないわけだし、逆に言えば全員が「普通の」子なんだけど、このタイトルにして、そういうことも織り込んだ視野を感じさせる内容に仕上がっていた。

主人公がクライマックスの会議室で最後に言うセリフ、あれがどこかで「良い子」を救済してくれたんだろうし、結果的にほんのりとしたハッピーエンドに結びつく。

そして彼がそう言えたことは、悩み多き母親である蒼井優の子育ても間違っていなかったことの証明にもなっているという。わーん(泣

さらに対置されたそれぞれの子の家庭と親、バックストーリーまでもがあの場で一挙に見えてくるという…まじで何してくれてるんだっていうマジカルな構成。老練ですな。

子どもだけじゃなく、風間俊介とか大人たちの挙動もみんなナチュラルですごい。グレタ・トゥーンベリにあたる存在と瀧内公美だけが若干フィクション度高かったけど、使い方がうまい。瀧内公美をうまく使える者のみが映画監督を名乗ってよい、みたいな劇薬になりつつある昨今。

場面に合わせたインプロビゼーションみたいな音楽も緊張感を与えてて良かった。

久しぶりに日本映画でこんなに感動した。

Amazonから地上波に戻したらちょうどヒロイン役の子のCMを流してて二度びっくり。そうかこれが通常営業かぁ…

クラスメイトの子たちもみんなすばらしかった。ゴメンねクソみたいな世界で。

瀧内公美さんの存在感が凄い、

国宝といい、瀧内さんの出演場面で一気に画面が締まる感じで、特に今回のふつうの子供では、今まで出てこなかった雰囲気をまとうキャラクターがいきなり登場し、映画を観ながら主人公の子供たちを暖かく見守る目線になっていた自分は、瀧内さんの言動にいちいちハラハラしてしまった。

瀧内さんが親、先生、子供が集まる会議室に遅れてバッと入ってきて、分かりやすくオロオロしている親たちを横目に、動じずに席に着く感じがたまらない。この親はどんな反応を見せるのか、観てる側もぐるぐる想像を巡らせてしまう。素晴らしい演出でした。先生役の風間俊介さんと母親役の蒼井優さんの柔らかさと、子供たちの自然な演技が、よりあのシーンを際立たせていました。

昨年のうちに映画館で観られなかったのが残念です。

何でも 遊びにしてしまう事は、子供にアルアルです

邦画の試みとして面白いと感じた🐮🚙

地球温暖化の真否は除きますが、所謂ふつうの青年が、環境テロリストになって行く映画を作っても、日本では受けが良くないだろうから、本作は試みとしては面白いと思いました。しかし、まあタイトル通り特に賢くて行儀の良い子達では無いし、私は子供をダシにした映画が好みでは無いです。あれ?これで終わり?と思いましたが、この終わり方もタイトル回収である気がしました。

幼少期からこそ培うべき想像力と判断力の大切さ

純真無垢ゆえの思想の暴走。同じ目的に向かっているようで水面下の目的は異なり、同調圧力あり、自分の立ち位置を知る場であり…大人社会の縮図がすでに幼いうちから形成されていることを実感させられた。

まだ保護者や大人の目がある程度行き届き怒られうる/非難されうる時期に、能動的に考えて試して失敗することの大切さを巧みに伝えてくれていると思った。

昨今、叱られることは減ったとは言え、意見する監視する人間は低い年齢層の方が関わりが多い。

失敗回避と受動的な生活習慣下である程度身体が成長し自我が確立された後の想像力・判断力・忍耐力の欠如ゆえの暴走が一番タチが悪い。

そして、色々な親がいるなぁと視聴者が感じている日常を、作者も監督も演者もよく理解し観察した上で丁寧に映像化されていて、現実味があって良かった。

とても緻密に、かつ繊細に作られていました。

某ミニシアターで、「この映画本当に面白いですよ。」という声を背にしながら、鑑賞。パンフは売り切れということだったのでネットで監督さんのこの作品についてのインタビュー記事を見つけて、参考にさせていただきました。

全くのフィクションでありながら(本当だったら大変だ)主役の3人の子どもをはじめ、登場人物がそこに実在するようなリアリティを感じました。前出のインタビュー記事によると、

例えば休み時間の教室の様子も主役級の子どもだけでなく、一人一人の動きや台詞が決まっていてとても緻密に作られていたということがわかりました。

この映画を観てから、アメリカ映画の「KIDS」のリバイバル上映を観る機会がありました。結果的に無軌道になっていく若い人たちの姿を描いているということは実は共通しています。その映画では男の子や女の子が集まってお喋りをするシーンが多いですが、アドリブはなくてそのほとんどが脚本通りで、あまりのリアリティに主役級の男性俳優の方は役の人物(セックスマシーンとして描かれていた)と同一視されて困っていたそうです。心愛を演じた瑠璃さんにはそんなことはないと思いますが。(有名なスウェーデンの環境活動家の少女と重なるかもしれません。)

別の話です。私は元小学校教員ですが、何年かに一度、担任や同じ学年の子どもに心愛のような子がいたような気がします。(女の子ばかり)めちゃくちゃ頭が良くて、よく言えば純粋、悪く言えば原理主義者的で他人と群れず、子どもの中に大人が紛れている「ふつうの子ども」じゃない子でした。そういった子にとっては背伸びしているのでなくて通常運転なのかなと思います。心愛が架空の人物ながら、どんな大人になっていくのかドキドキします。いい方向に育って、社会を動かすような人になって欲しいなあと思いました。

「ふつう」とは?

タイトルなし(ネタバレ)

めっちゃ子供の世界!

かわいい、ワクワク子供の気持ちを思い出し、でもハラハラ、最後まで目が離せない。

やっちゃダメなこと、親には言わなかったこと、自分もあったな〜と懐かしいって気持ち。

子役の方達がみんな自然な演技で素晴らしい

特に嶋田鉄太くんは「僕の生きてるふたつの世界」や「それでも僕は妻としたい」でも素晴らしいと思っていたけど、自然すぎてびっくりする。

きょとんとした表情とそこにただ存在してるふつうの子供そのもので愛らしさが爆発してました

子どもたちの自然な空気がドキュメンタリーをみているかのように思える場面もあって面白かった。

大人に介入されてどんなことになるんかと思ったけど、胸糞悪い感じがなく後味も良かった。

3人共通して言えることは好きなもので心が動かされていたこと。

心愛の好きなものを一方的に共有する形だったけど、唯士は最後のシーンで自分の"好き"についても話せてよかった。

何かを成し遂げるために行動を起こすことは素晴らしいこと。でもやってはいけないことはある。それが子供の未熟な考え方でダメな方向に発展してしまっても、行動を起こそうとした事実は認めてあげることは大事だと思う。

キャストがみんな良い演技をしていた

瀧内公美さんは特に演技が強烈で目を惹きつけられた、

怖い母親だけど、思わず笑ってしまうような演技をしててよかった。

世界の名画にペンキをぶっ掛けている連中が、劇中の子供達以下…

…劇中の子供達以下だと云う事が判明した。

小4で環境問題に目を向けて真剣に考えるその姿勢は、大変結構!確かに素晴らしい。

でも、何事も過ぎたるは及ばざるが如し。

自己を絶対の正義と疑わず、他者に迄その価値観を押し付けて、受け入れなければ敵と見做し口撃や攻撃を加える…

それは最早【悪】である…と私は思う。

好きな娘と距離感を縮めたい!

その一心で特段興味も無い環境問題について何かと本を読み始める10才男子…

それだけでコイツすげぇなって私はなる。

10才だった当時の私に其処迄の行動力なんてまるで無かったから。

つか、今って学校がタブレットを支給してくれて、ソレを使った授業が当たり前なん?😮

ザ・ジェネレーションギャップ🤣😱

«周りとはちょっと違った孤高の意識高い系女子»

そのままだと、多分…あと5年も経てば、、立派な【ツイフェミ】に為り果てそうな娘を好きになったばっかりに、

主人公はドンドンとあらぬ泥沼に嵌ってしまうワケですが、

中盤迄…主人公男児にとっては遣る瀬無い展開の数々😓

だって、好きな娘の好きな子が…《自分ではない》って事を、まざまざと思い知る事になるから😁

よりにもよって、好きな娘の好きなヤツが…ちょっと自分本位で、苦手なアイツだなんて😢

例えば、、愉しく遊んでいる輪の中に許可も得ず土足で踏み散らかして、批判を受けてもヘラヘラ嗤っているタイプ…本来なら、クラス中から総スカンを喰らって無視コースだろうに。

なまじイケメンなのが腹が立つ😁

好きな娘の表情が自分と話している時と、ソイツとじゃあからさまに違う。

自分は名前呼びを拒否られるのに、ソイツはすんなり…😅

俺なら泣くわ😭そして…直ぐに恋破れて諦める😖

だけど、主人公男児、、半成人・10才の唯士くんは諦めない!

好きになったコに近づけると嬉しくなって有頂天になるのがヒトの常…

しかして…近くなればなる程に、遠目から見ていた一面とは、また別の一面も自然と視えてくるのが世の習い。

最初は身勝手な振る舞いも“周りとは違う”剽軽なヤツと好意的に見ていた一面が、

過ごす時間が長くなると、

単にノリと勢いだけで、禄に考えていないだけだと気付く。

アイツのメッキが剥がれたのか?それともアノ娘の眼が晴れたのか?

他の連中と大差無い只のモブだと思っていた唯士が、ナンヤカンヤで、結局…自分の空虚な理想論を一生懸命聴いてくれていた…たとえソレが【好きだから近づきたい】ちゅう不純な理由だろうと。

不思議なモンだよ。

10才児なら初恋故の初々しい健気な行動にみえるのに、

これが中2以上になったら、只のストーカー行動に見えてしまうのだから😱

ふつうの子ども…とは、一体誰にとっての何なんのか?

社会にとって脅威にならない存在か?

教師にとって聞き分けの良い子か?

親にとり従順な我が子か?

単純なのに難しいな。

キムチもCo2を大いに発生させるぞ。でも、キリが無い

ヨーロッパでの再生可能エネルギーへの運動は、こんな形ばかりではない。日本の場合、原子力発電所の依存度が高いので、原子力発電への抗議行動には全く触れていない。

ヨーロッパの再生可能エネルギーへの運動は、先ずは原発の反対運動が起原になる。

なぜなら、チェルノブイリが制御されないままで、新たにザポリージャ原発が地球滅亡の鍵になってしまっているからである。

さて

やはり、演出家のアイデンティティを考慮するなら、出生国籍の「原子力潜水艦」の反対運動への環境問題に派生してもらいたいものだ。

「IPCCは人間活動が温暖化を加速させたことは疑う余地がない」

は

ほぼ当てにならない。

でも、

子供へのいじめはこんな事から始まる。

可愛かった子供もこのくらいの年齢から化け物になる。きちんとした指導をしないとウマシカな大人へと変化する。それが実存主義と言うもの。

どうせ、大人になるのだから、わらじ虫をとってゆっくり。でも、原発は怖い事だけは頭の中に入れておこう。

まぁ、どちらにしてもカタストロフィがやって来てしまえばどうにもならない。

子供たちよ。そうならないように頑張れ!

ウマシカな大人のやった事が子供に及ぶと言う少女の訴えは絶対に間違っていない。

訴えの主旨はともかく、わからないウマシカな大人が悪いのだ。

少女終末旅行だね。

この映画のテーマは最後にある。

実は、警察権力への民事介入暴力がうっすらと臭うな。

追記

我が亡父は、こんな時、僕をボコボコにした。おかげて、ウマシカジジイを今でも続けている。

全153件中、1~20件目を表示