フロントラインのレビュー・感想・評価

全701件中、581~600件目を表示

DMAT隊員の勇気ある決断に敬意の念を抱いた。映画としては、もっとエンタメに寄せて、盛っても良かったような気もするし、これぐらいが丁度良かったような気もするし、どっちかよく分からない (^^)。

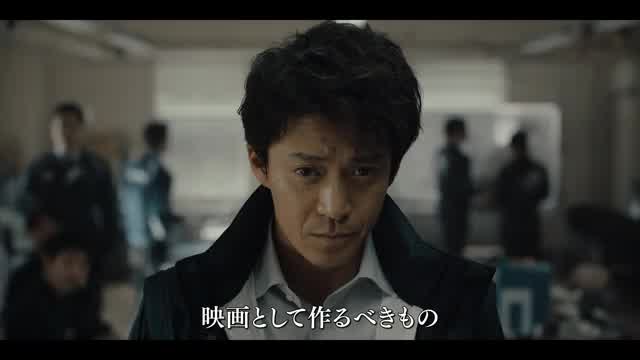

「限られた選択肢の中では最善を尽くした」

DMATの指揮官·結城 (小栗旬さん)が終盤に言ったこの言葉に尽きると思う。心に滲みて印象に残った。

もちろん、この映画みたくトントン拍子に事が運んだわけがないのは想像に難くない。しかし今、当時を振り返ってみても、ダイヤモンド・プリンセス号の対応に当たった人は、DMATを含めて、ホントによくやったと思う。

映画にも出てきた感染症対策の不備や、薬、PCR、病院、政府や厚労省の対応などに、「なかなか上手く進まないよな」などと思いながらテレビニュースを見ていた記憶がある。

しかし、冒頭のセリフをもう一度繰り返すが、「限られた選択肢の中では最善を尽くした」 ことに間違いはない。

松坂桃李さん演じる厚労省の役人·立松が、マジ超優秀で、さすがエリート官僚。

感染症の災害が、自然災害(台風など)や人為災害(火災・事故など)と違うのは、災害に対応する医療従事者の命が危ぶまれる点だと思う。つまり、自分も感染して命を落とすかもしれないのだ。

未知のウイルス感染症に対応ることは、当時のDMAT(災害時派遣医療チーム)の想定外だ。確かに大規模感染やパンデミックも災害ではあるが、感染症に対応することを想定していないのだから、訓練も研修もしていない。

感染症の現場は、死ぬかもしれないという意味で、銃撃戦やミサイル攻撃がある地域と同じだ。

隊員は、まさか自分が命懸けで災害対応をやるとは思っていなかったはずだ。

医療従事者だから感染症の知識があるぶん素人の何倍も怖かったと思う。ましてや、そのウイルスが、感染力、致死率、治療法も分からない新種の未知のウイルスと来たもんだ。

だから、僕はDP号に乗り込んだDMATの方々の勇気ある行動に敬意を抱く。

たぶん、DMATの方々は「誰かがやらなければならないのなら、私がやる」という気持ちでDP号に乗り込んだのだろう。この志は尊いものだと思う。

ただし、この気持ちは個々人が自主的に心に思うことであって、上に立つ者が、訓辞か何かで部下に言うとなると、僕は「大変なことをやらせるために下の者に自己犠牲を強いるのか」と思って鼻白んでしまう。

流れてくる情報と真実は=ではないことを常に頭に入れておく必要がある...

フロントラインにしてファーストコンタクト

船内で起きた事がこれから日本中に広がるという絶望は避けられませんがエンディングは希望の持てるものでした

実際はここから多くの医療現場の地獄が始まる訳ですが

思い起こされるのは福島原発の映画のような災害ノンフィクションです

前線は常に未知であり英断と愚行が状況と立場により目紛しく変わります

今回は人道という視点が一つの答えでした

メインどころは皆自身の得意なキャラクターを演じていたと思います

窪塚洋介は若い頃の浮世離れの印象が強かったのですが今回の適度にリアリストな演技も板についてました

国宝の陰に隠れず評価されて欲しい映画です

⭐︎4.5 / 5.0

どこまでが本当でどこからがフィクションなのか分からないけど、あの頃...

未知のウィルスの対応の最前線

劇中で、夫が病院に運ばれ船に残された妻が、夫の状況が分からず不安定になるシーンがある。

検疫官の言うルールに従わず、「現場のDMATが勝手にやったこと」として、下船させて夫と同じ病院に入院調整を行っていた。

ルールを守ることはもちろん大切なことであるが、信念を持って考えることができるかどうかが必要になってくる。

厚労省やマスコミ、世間を気にするのではなく、目の前の人に向き合う姿は敬服する。

誰かのために戦ってくれる人たち

医療従事者とその関係者に感謝

気になってた映画でしたので鑑賞!

未知のウイルスに最前線で立ち向かったのは、我々と同じ日常を持ちながらも、 眼の前の「命」を救うことを最優先にした人々だった。

船外から全体を指揮するDMAT指揮官・結城と厚労省の立松、 船内に乗り込んだ医師の仙道と真田、 そして羽鳥をはじめとした船内クルーと乗客たち。

TV局の記者・上野らマスコミの加熱報道が世論を煽る中、 明日さえわからない絶望の船内で、彼らは誰1人としてあきらめなかった。全員が下船し、かけがえのない日常を取り戻すために――。

というのがあらすじ!

この映画はDMATを中心的に描かれていくのですが恥ずかしながら初めて知りました…

災害派遣医療チームで感染症ははじめてらしく地震の時とは違ってかなり大変だったろうと思います

当時はダイアモンド・プリンセス号のニュースはちらっと観てただけで大変そうだなと他人事のように観てたと思います

厚労省の立松は最初はめちゃくちゃ冷たくて自分たちのことしか考えてない感じかと思ってたら全然そんなことはなかったですね!

むしろ冷たそうに見えて中には熱いものを持ってましたし柔軟に対応して命を助けようとしたましたね

こんな役人がいっぱいいたらましな世の中になるかもです…

それに比べてマスコミは…笑

邪魔しかしない!笑

動画の時はちゃんと裏を取らずに放送したりするし盛り上がればいいという感じでしたね

しかも防護服の脱衣所を1メートルずらしただけで動画を削除するとは…笑

不安や恐怖から医療従事者が差別されるのはつらいです…

ただただ目の前の命を救おうとしてるのに…

個人的にはいつ自分が感染してもおかしくないのに人の命を救おうと働いてる医療従事者とその関係者の方々には尊敬と感謝しかないですね!

この映画ではクルーや医療従事者の家族のことにもスポットが当たってて改めていろいろ考えさせられました

この映画は実際にあったことを元に制作されています

目の前の命を救うために最善を目指す人たちの葛藤と苦悩が痛いほど伝わってきました!

ほんとみなさんの演技がすごかった!

このダイヤモンド・プリンセス号での経験が今後に活かされてほしいですね…

素晴らしい映画をありがとうございました😊

知りたかったことの一部

映画にするだろ〜と思ってた。

報道を見た時から、客船内で何が起きているのか知りたかった。脚色入りとはいえ、命のために使命を果たせる人と、煽られるがまま批判だけする人の闘い(?)があったんだよな…。

感染源扱いされたくない、ここから死者が出たらこちらの人生も終わる、という悪く言えば責任逃れ。充分気持ちが分かるし、簡単に言えること。感染したくないし、いわれなき差別に遭うのが怖いし。

楽しい旅行が一変隔離生活になると、我先に救えという気持ち+ストレスで怒るだろうけど、苦しいのは自分だけではないのよ、と客観視が必要だ。感情があるからややこしいなぁと思いながら見ました。

医師看護師の奮闘や、それぞれの家族への想い、通路側の扉に貼られた感謝の言葉の数々にはジーンときました。その辺りから他の観客がそわそわし始めるのが分かりました(鼻詰まりの人が元々多い上映回だった?)。

が、それ以上に客室クルーの隔離と「家に帰りたい」がキツかった。乗客は異国の地且つ船に閉じ込められた状態で、未知の感染症に苦しむけれど、クルーも異国の地で働いて狭い所で苦しむ、というのはこの世の終わり感だろうなと。(彼女らのその後は見れず残念。)

作中のテレビ画面からは批判批判批判…だったけれど、未知のウイルスに立ち向かうには、今出来るだけのことをやるしかない、それだけなんだと。そこに反省や批判はお門違いで、収まってからやるべきことだった。船内と船外本部のやり取りは全人類心に留めるべきでは。

わかんねー仕事は、やってみないとどうにもならないけど、やり遂げたら良いことがあるよ、ということも心に留めておきたい。

医療従事者の真実は語り継がれて欲しい。

コロナ禍で離職した医療従事者は多かっただろうなと思いつつ、また、「辛い仕事は辞めて良い逃げていいあなたがやらなくても良い」の風潮の中、命のために動ける人には頭が上がらない。

真実に心震えた

最初の非常事態宣言が出される2ヶ月前の最前線

「客船に何日も缶詰なのか、大変だな、可哀想に」

5年前、毎日報道される豪華客船の映像を観て思っていた感想。最初の非常事態宣言が発令される2ヶ月も前の2月のこと。

行きつけの居酒屋で「マスク品薄になったねー」とか、コロナ感染マップを見ながら「パンデミックなんてゾンビ映画みたいだね」なんて呑気な会話をしたり、

それでいて、マスコミがダイヤモンドプリンセス号の対策を批判してたら「医療従事者の人が努力してくれてるのに批判はおかしい」とかも言っていた自分もいた。

この映画を観て、「最前線で未知のウイルスと戦ってるDMATや関係者を批判するマスコミは最低だな」と強く感じた。

しかし同時に、当時心の奥底では「中国から出た謎のウイルス」「世界的なパンデミック」「SNSで繰り広げる根拠不明の陰謀論」というパニック映画のような非日常感に、一種の娯楽のような興味を向けていたことも思い出した。

片面だけ見て100知った気になっていた。想像力がなかった。

この映画に登場する上野舞衣テレビ記者は、当時の私だ。

呑気な会話をしていた自分を恥じる。

DMATや客船クルー、尽力してくれた日本政府の人々は目の前の人たちの人生のために身を削って昼夜働きかけてくれていた。

この映画を観て、DMATを知れて、当時の前線の状況を

知ることができて心から本当によかったと思う。

前線で人を必死に助けていた方々、そしてこの素晴らしい映画制作に携わった皆様、本当にありがとうございます。

序章‼️

日本人なら誰もが知ってるであろうクルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の物語を描いた作品‼️船内に隔離された乗客たち、船内で治療活動にあたる医療ボランティア組織の人々、クルーズ船のクルー、対応を迫られる政府、報道に追われるメディアなど、コロナ拡大の阻止と乗客たちの命を救うために、様々な障害に立ち向かいながら一生懸命闘った人たちを描いた熱いドラマです‼️基本的に正義感や使命感の塊のようなキャラばかりなので、映画的には純粋な悪役を出してもっとカタルシスが欲しかったですね‼️キャラの中では始めは冷酷な政府の高官なのかなと思わせといて、実はイイ奴な松坂桃李がオイシイ‼️パンデミックを描いた映画としては緊迫感があって、人間ドラマとしても優れてるとは思うのですが、ダイヤモンド・プリンセス号から始まった悲惨なコロナ禍を知ってるだけに素直に楽しめない作品ではあります‼️ぜひ全国に拡大したコロナウィルスの脅威に立ち向かう主人公たちのその後の姿も観てみたい‼️フィクションでもいいから‼️

報道で何気なく見てた光景 その中で、起きていた出来事 実話を元にし...

マスコミってほんとに。。

ダイヤモンドプリンセス号の話、見てきました。

ごく一部を切り取っただけでしょうけど(きっと現場の過酷さはもっとあったんじゃないか、とは思いますが)

医療従事者と、厚生労働省の役人目線でそれなりに当時の大変さを表現してくれていたように思います。

******

プリンセス号の乗務員の苦悩(お客様の気持ちを最大限汲み取りたいけど医療スタッフとの板挟みに合う)、

乗客の例として夫が感染した妻の苦悩、

小学生くらいの息子と2人旅だったけど持病の薬が必要な母(薬は早めに手配してもらえて良かったですが。。)

両親が先に感染し別病院に送られていて12歳と6歳くらいの兄弟だけ取り残されしかも陽性は弟だけ、という家族の苦悩。。

そして医療スタッフとして活動に加わったけどその妻や子を世間の目からどう守るのか、という問題。医療スタッフのおかけで患者は治療してもらえるけど、その子の通う保育園とかではその子が親からもしや感染してないだろうか、という疑心暗鬼の目で見られる。。

******

これ、そういえば物流業界でも配達スタッフが同じようにバイ菌扱いされて酷かった、というニュースもあったように思います。

医療スタッフも物流スタッフも居てもらわないと困るのに、これじゃ携わる人いなくなってしまう、という問題。

色々と当時を思い出しました。

******

そして中でも映画で印象的に描かれていたのがマスコミの姿勢。

現場の真実や医師や看護師の苦労とかよりも、「どうすれば記事が売れるかどうか」しか問題にしていない編集長。

いかにセンセーショナルな記事にするかだけ気にして、

隔離したらしたと批判。

隔離を解除したらしたで批判。

視聴者がいかに騒ぐような内容に出来るか、ばかり考えている。

一応、現場の記者のほうがその掲載方針に疑問を持ち始めてくれたので良かったですが。。

何よりも視聴者のひとりとして、

偏向報道は時にあるってこと、

意図的に仕向けられた報道かもしれないということ、

たとえそのニュース自体は事実だとしても実は全体像が全て語り尽くされていなくて本当は他に隠されていることもあるかもしれないということ、

マスコミ報道を鵜呑みにしちゃいけないと理解はしてるつもりですが、改めて「出回っていることだけ」を盲信しない感覚を忘れずにいたい、と思いました。

******

そういえば当時映画館も、営業再開しても必ず座席1つずつ空けて販売されたり(必ず空いてることは逆に快適ではありましたが)、

解せなかったのは1人鑑賞にも関わらずとにかく本編始まるまでは、予告編の間はまだ座席でポップコーンとか食べないでください、とか映画館の鑑賞規制色々あったことを思い出しました。

いや、、1人ぼっち鑑賞だから誰ともしゃべらないので私の飛沫はスクリーン内に1ミリも飛ばないけど。。それでも本編まで食べちゃいけないのか。。ポップコーンはともかく、チリチーズポテトは熱いうちに食べ始めたいけど。。あぁ本編始まったらだいぶ冷めちゃったなぁ。。という切ない思い出(すみません、罹患した方の苦悩や医療関係者とかの皆さんの苦悩に比べたらポテトが冷めるくらい我慢せいや!って思われるでしょうね。。すみません)。

なんか脱線しましたが、コロナ禍ってライブハウス行くのも映画鑑賞するのも色々大変だったこと思い出しました。

このダイヤモンドプリンセス号の件は象徴的な1つの事例として忘れちゃいけないことだったな、と改めて思いました。

松坂桃李さん演じる厚生労働省の役人が、次第に融通を利かせてくれるようになったことはとても良かったです。

これは感染症との戦いではなく、人間同士の戦いだ

改めてあのときの出来事がどれほど異常で、苦しく、そして人間の本質をあぶり出す出来事だったかを実感した。

(The Last Of Us という未知の感染症で荒廃した世界が舞台のゲームがあるのだが、まさにそれと同じ。人間が戦ったのはウイルスではなく、人間だったというもの)

まず、3,000人以上が閉じ込められた船内は、想像を絶する緊迫感と恐怖の空間だった。

(映画の最序盤で、船のデカさを物語るシーンがあって、本当にこんなデカい船の中に閉じ込められたんだなと実感する)

未知の感染症に囲まれ、情報も錯綜する中で、人々がどれほどの不安を抱えていたか。

あれは単なる「感染防止措置」ではなく、もはや“海上の監獄”だったと言っても過言ではないと思う。

そんな中で、医療関係者たちが命をかけて現場に入り、黙々と自分の役割を全うしていた姿には、深い敬意と感謝の気持ちを抱かずにはいられなかった。

(家族を思いながらも、ずっと船に残って戦い続けた人たちをきちんと描写してくれていた)

給料や義務では到底説明できない“使命感”が、彼らを支えていたのだと思うが、本当にありがとうの気持ちをこのレビューで伝えたい。

そして本作で特に心を打たれたのは、医療関係者ではない“クルー”の人たちの姿だった。

感染した人たちやそうでない人たちの清掃や食事配膳、生活支援といった、誰もが敬遠したくなるような業務を、責任感だけで引き受け(引き受けないという選択肢はなかったのだろうが)、逃げずに支え続けた方々。

あの状況下で「自分には関係ない」と言わずに動いてくれたことに、ただただ頭が下がる思いだった。

一方で、強く感じたのは“社会の醜さ”だ。

外の世界は、まるでワイドショーを見るような感覚で船を取り巻き、マスコミはセンセーショナルな言葉を並べて面白がるように報道した。

(マスコミの人間ってこういう思考なんだって勉強になったのと同時に、本当にクソだなと胸糞悪くなった次第)

改めて自分も、ワイドショーの情報からしかこの出来事について考えていなかったことにも怒りを覚えた。

感染者に対しては「ばい菌」呼ばわりの差別が横行し、支援よりも「誰が悪いか」という犯人探しが先に立った。

その温度差、想像力のなさ、冷酷さに、深い悲しみと怒りを覚えた。

あの船は、ただのクルーズ船ではなかった。

現代社会のあり方、人間の本質、そして分断と連帯を同時に浮き彫りにする“鏡”だったと思う。

そこにあったのは「医療の現場」だけではなく、「人間の選択」の連続だった。

今だからこそ、この映画が世に出た意味は大きいと思う。

あのとき私たちが何を見過ごし、誰に助けられ、何を反省すべきだったのか。

改めて問い直すきっかけをくれたことに、本当に感謝したい。

そしてこの映画は未来永劫、後世に伝え続けるべきものだろう。

豪華船という舞台で描く人間の光と影:日本発コロナドラマの光芒

本作は、コロナ禍初期に発生した豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス号」における集団感染の顛末を描いた、いわゆる“コロナ物”の作品でした。

近頃は、コロナ禍を主題とした映画が少しずつ公開されるようになってきており、先月は中国・武漢近郊を舞台にした『未完成の映画』と、フランスの田舎でロックダウン期間を過ごす兄弟を描いた『季節はこのまま』を鑑賞しました。そして今回、ようやく日本発の“コロナ物”を観ることができたのです。

前述の2作と比べると、本作は巨大な豪華客船を舞台にし、小栗旬、松坂桃李、窪塚洋介、池松壮亮といった錚々たる俳優陣が出演するなど、非常にスケールが大きく、演劇的な印象を強く受けました。そのため、実際の出来事に基づいているにもかかわらず、フェイクドキュメンタリーとしてスマホ撮影画像なども取り入れて描かれていた『未完成の映画』に比べ、どこか完全なフィクションを観ているような感覚になったのは、少し不思議な印象でした。

主役として描かれるのは、船内で医療活動にあたった神奈川DMAT(災害派遣医療チーム)のメンバーたちと、厚生労働省の官僚たち。DMATの責任者・結城英晴を小栗旬、現場の統括責任者・仙道行義を窪塚洋介、船内に乗り込み治療にあたった医師・真田春人を池松壮亮が演じています。一方、厚労省の担当者・立松信貴を松坂桃李が演じており、イケメン俳優が多く起用されていたことが、どこか現実感に欠ける感覚を惹起させていたのかも知れません。

とはいえ、最前線で奮闘する彼らの姿は、時に意見が対立する場面もありながら、基本的には好意的に描かれており、その献身ぶりには素直に敬意を表すべきだと感じました。特に終盤、開業目前だった愛知県の藤田医科大学病院が、100名を超える患者の受け入れた場面は、横浜から愛知への長距離移送という緊迫した状況も手伝って、感動の物語に仕上げていました。

一方で、ダイヤモンド・プリンセス号の集団感染を報じるメディアの無責任な姿勢については、かなり厳しく、ネガティブに描かれていました。また、DMAT関係者の家族に対する差別や、コロナ患者を受け入れた病院の内部での拒絶反応、DMAT隊員に感染者が出た際に「補償は不要」と言い放つ厚労省幹部らしき人物の発言、さらには感染症の専門家として船に乗り込んだ医師による(のちに撤回される)結果的にピントが外れた批判なども描かれており、「本当に恐ろしいのはウイルスではなく、人間の反応なのかもしれない」と痛感させられました。

結果的には、全体として人間の良心に光を当てた、温かな印象を残す作品となっていました。

ただし、作品としてのバランスを考えると、もう少しネガティブな面にも焦点を当て、日本社会全体の反省を促すような視点をもっと強めに出しても良かったのでは、という思いも残りました。それは今後、また新たに起こり得るパンデミックや大規模災害といった非常事態に備えるための教訓として、重要だったようにも思えます。

そんな訳で、本作の評価は★3.8とします。

フロントライン

沢山の5年前を思い出しました。

まだ軽く考えて、LIVEに行ってたアノ年末。

初めての県内での感染者の報道。

志村けんさんや岡江久美子さんの訃報に恐怖した、あの春の日。

そして、人が消えた繁華街。

ドラッグストアに並ぶ人々。

N95マスクの息苦しさ。

防護服の暑さ。

そして、誘導された報道。

踊らされた自分達。

3 11の原発事故で、自分達の近隣の人々はいわれない差別を確かにうけた。

にも関わらず、あの船の人々を自分は差別しなかったのか。

鑑賞中、ずっと自責の念に駆られました。

さて、作品ですが、手放しに良かったです。

ずっと抱えていたモヤモヤも、最後の説明文で氷解しました。

俳優さんも皆さん素晴らしく、特に窪塚さんと桜井ユキさん、良かったです。

今年のアカデミー賞は『国宝』だと決めてかかってましたが、わからなくなりました。

これだけの良作が続くとは。

まだまだ邦画は大丈夫です。

多くの判断の難しさ

なんとも考えさせられる内容でした。

今となってはあぁすればこうすればと結果論で語れますし、今や当時の感覚は薄れつつあります。

ただあのときは電車で移動することすらためらったり、この先どうなるのか、と誰もが自分を優先しなくてはと思っていた時期ということを思い出しました。

きれいごとを言うならば、何故助けない?何故撤退する?誰かが受け入れてあげなければと思いますが、現実は自分が感染するかもしれないという恐怖、感染したらどうなるのかもわからない分、病院も、医師も、地域も、判断と決断が本当に難しかったと思います。

ただこのストーリーに出てくる方々は少なくとも自分を二の次で最前線で力を尽くしてくれていたことに感謝しか感じませんでした。

クルーの方も逃げ出したかったでしょうし休みなく仕事し疲弊したと思います。

当時のニュースでスポットがなかなか当たらなかった人たちのストーリーが少しでも実話に基づいて知ることができたので、映画としてはストーリーのアップダウンは少なく物足りないかもしれませんが、満足行く作品でした。

私がそこにいる関係者だとしてもそこまで尽くせるかと言われたら正直自信がないので、こういった方々がいてこそ救われる世界があるなと感じます。

そしてこんなマナーのいい観客ばかりの映画館久しぶりでした。おそらく全員が体勢すら変える人がいなく見入ってたからかと。

長くなりましたが、総括しますと...

窪塚くんがかっこいい。

小栗旬よ、窪塚くんを口説いてくれてありがとう。

全701件中、581~600件目を表示