フロントラインのレビュー・感想・評価

全715件中、1~20件目を表示

未来はわたしたちの「善意」で守れるかもしれない

2020年春。

あの日、連日ニュースで報道された「ダイヤモンド・プリンセス」の名。

見えないウイルス、未知の恐怖、混乱と情報の嵐──

その“内側”で命の最前線に立ち続けた人々がいたことを、私たちはどれだけ知っていただろうか。

映画『フロントライン』は、

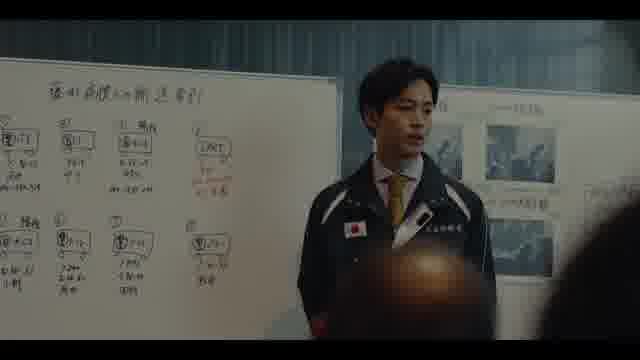

日本で最初の集団感染が発生した豪華客船を舞台に、医療ボランティア組織「DMAT」の奮闘を、事実に基づきながらもオリジナル脚本で描いた、“記録”であり、“祈り”であり、“証言”のような映画です。

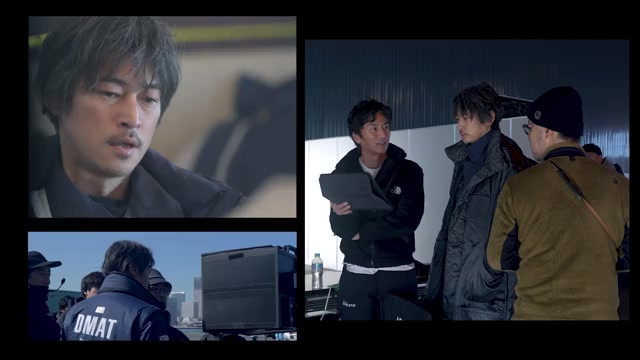

主演の小栗旬さんをはじめ、松坂桃李さん、池松壮亮さん、窪塚洋介さんと豪華キャストがそろい、特に久しぶりにスクリーンでしっかりと拝見した窪塚洋介さんの存在感には胸を打たれました。誰か一人が特別に立ちすぎているということもなく、それぞれの役者さんが、自分の“仕事”に誠実に取り組んでいる姿が伝わってきて、観ている私たちは物語そのものに集中できました。

正義や正解が見えない中、それでも前に進もうとする人たちの姿に、2時間という時間があっという間に感じられました。

2020年、豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」に突如持ち込まれた未知のウイルス。閉ざされた海の上で、混乱、恐怖、そして絶望が渦巻く中、最前線で立ち向かったのは、

我々と同じ、日常を持つ“普通の人々でした。

DMAT指揮官・結城(小栗旬)、厚労省の立松(松坂桃李)、現場に踏み込んだ医師の真田(池松壮亮)と仙道(窪塚洋介)、そして若き船内クルー羽鳥(森七菜)たち──

彼らに共通していたのは、

「目の前の命を救いたい」という静かで強い想いでした。どんなマニュアルにも書かれていない“人としてどうあるべきか”という問いに、それぞれの立場で、彼らは必死に答えを探し続けました。

あのパンデミックで、私たちは思い知りました。

食べること、眠ること、働くこと、学ぶこと、笑うこと──

当たり前の日常なんて、この世には存在しなかったということを。

それらすべてが、奇跡のように

誰かの働きや善意のうえに成り立っていたのだと。

医療者、食の現場、行政、報道──

あらゆる立場の“誰か”の懸命な行動が、誰かの命をつなぐ「盾」になっていたことに、改めて気づかされたのです。

はじめに立ち上がったのは、

たったひと握りの心ある人たち。

彼らの「利他の心」と「勇気ある行動」が、やがて周囲を動かし、私たちを救ってくれたのです。

希望とは、きっとヒーローなんかじゃない。希望とは、特別なスーツも、魔法もいらない。ただ「誰かのために」動くという、シンプルで力強い行動のこと。

それはいつだって、

一人ひとりの中にある「善意のかたち」をしている。

未曾有のパンデミックを体験した私たちにとって、

変わったのは、“人々の意識”であり

変わらなかったのは、“人としての本質”だと信じさせてくれる、静かで熱い作品です。

災害が多いこの国で、

日々、自分ではない“誰か”の命を最優先に考えて行動する人たちがいるということ。それはとても恵まれた事実であり、私たちが誇るべき日本の強さでもあります。

けれど、この作品はただ彼らを称えるためだけの映画ではありません。これは終わった過去の物語ではなく、日常の中の“続き”のひとコマ。

次に災害が起こったとき──

「あなたなら、どう行動する?」

そう、静かに、でも確かに問いかけてくるのです。

医者でなくても、官僚でなくても、

ただの“わたし”にも、できることがある。

たとえば、誰かを思いやる「小さな善意」

たとえば、学び、備えるという「意識」

それは、未来の私たちを守る「防護服」になるかもしれない。

「事実は小説より奇なり」──

この映画は、誰もが知っていて、誰もが体験した現実に基づいてつくられています。

だからこそ、誰の心にも静かに届く“本当の力”を持っています。

もしかしたら、

この映画を観ることこそが、

「善意の一歩」なのかもしれません。

どなたのココロにも届く

ぜひ、観ておきたい一本です🧐

一瞬の深呼吸と、顔に刻まれたマスク痕

冒頭から、すっと引き込まれる。どこまでも続く、船内の長廊下。波のせいか、小走りのクルーの視線なのか、ゆらゆらと揺れ、先が見通せない。搬送のため開かれた搭乗口で、クルーがほんのいっときマスクを外し、大きく呼吸する。暗い海、深い闇。これから始まる、長く苦しい道筋を、暗示させる幕開けだ。

国内初となったダイヤモンド・プリンセス号でのコロナ対応は、誰しもの記憶に残る強烈な出来事だ。けれども当時、私は情報の渦に巻き込まれるのが苦痛で、極力距離を置いていた。本作に触れ、知らないことだらけだったと改めて痛感した。乗客やクルーが多国籍で構成され、言葉の壁があったことも、少し想像すれば思い至ったはずなのに、当時は考えもしなかった。あれだけ騒ぎ立てられていたのにもかかわらず、そこにいた人々の顔の見えない、空虚な報道が日々繰り返されていたのだ。

言葉の壁、法の壁、そして受け入れ先の限界があっても、病気は待ってくれない。当時叫ばれていた、ウイルスを持ち込ませない、広げないという姿勢とは異なる視点から、DMATは格闘を開始する。ひとりでも多くの命を救うという、揺らがない軸。それは、当時ほぼ理解されず、広く伝わってくることもなかった。叩くだけ叩いていた外側と、激動の事態から目を逸らさずに向き合い続けていた彼らの隔たりに、今更ながら後ろめたい気持ちになった。

「これは面白い」、「いやいや、もっと面白いことになりますよ」とほくそえむマスコミ。本作では分かりやすい嫌悪の対象になりがちだが、彼らの情報に飛びつき、食い散らかすように消費していったのは、大衆という隠れみので顔を隠してきた私たちだ。本作は、涙腺狙いの美談然としたつくりをきっぱり排し、冷静な物語運びを貫いて、報道では顔が見えなかった(私たちが見ようとしていなかった)医療チームひとりひとりの顔をくっきりと見せてくれた。物語の中盤で大きな波紋となる、某専門家の警鐘動画とその顛末も、ぼやかさずに取り上げられている。マスクの着用や人物像など、エンドロール直前に示された演出上の説明書きにも、本作スタッフの誠実さを感じた。

ラスト、悶々とした日々を乗り越え、下船した親子にマイクを向けるレポーターのまなざしが、ほのかな希望を残す。また、ようやく(娘が家で教科書を広げており、2月末からの一斉休校に突入していると思われた。)帰宅した若い医師の頬には、くっきりとマスク痕が。苦しい日々の証であるが、家族との日常に戻った彼の、ささやかな笑いじわのようにも映った。彼らが思いを馳せたアフターコロナの世界に、今は追いついているだろうか。

私にこの真実を教えてくれてありがとう

この作品は、5年前、日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した、豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス号」のニュースを見た全ての人々が、当事者の視点で見ることができる作品だ。

過去様々な事件や歴史の『事実に基づいた作品』を見てきたけれど、自分が当事者となって見ることができる作品を見るのは生まれて初めてだった。それだけに感じるものがとても多く、衝撃が大きかった。

TVニュースに映る横浜港の豪華客船を見ていたあの日、その内部でこんなに複雑で困難なことが繰り広げられていたなんて、当時の私は全く知らなかった。知らないのをいいことに「なんでこんなに時間がかかっているんだろう」とすら思っていたように思う。そんな無知な自分が今は恥ずかしい。

私はどこかで、こういう誰もがやりたがらないことを、誰かがやらなければならない時、行動してくれる人がいることを軽く思ってしまっていたのかもしれない。

彼らのような名もなき人々によって、私たちの日常の平和はいつも守られていることを絶対忘れてはいけないと強く思った。

今後も、コロナや東日本大震災の津波、福島の原発事故のように、誰も経験したことのない危機が突然私たちを襲うかもしれない。そんなときに、疑い合ったり責め合ったりするのではなく、信じ合い、支え合える社会を築くためにも、この作品を通して“知らなかった自分”に気づき、心を動かされる人が一人でも多く増えてほしいと思った。

実話ベースの社会派映画、日本でももっと増えるといい

本作については当サイトの新作評論枠に寄稿したので、ここでは補足的な事柄をいくつか書いてみたい。

まず、「実話に基づく劇映画を、事象の発生からわずか5年余りで公開までこぎつけたことも、邦画界では異例の快挙」と書き、このタイプの映画がなかなか実現しない理由を「政治家や役人や大企業に忖度しがちな日本では往々にして、事故や事件が重大であればあるほど各方面への配慮や調整で長い年月を費やしたり、そもそも関係者の了解や必要な資金が得られず企画が頓挫したり」と説明した。これに付け加えると、医師、厚労省官僚、乗員といった主要な登場人物らの大部分を苦難に立ち向かうヒーローとして肯定的に描いたことも、関係者らから了解と支持を早期に得られた一因だろう。

これまで、実話ベースで社会派の邦画を比較的タイムリーに作るのは、製作・配給を手がけるスターサンズの独壇場というイメージがあった。松坂桃李がやはり官僚役だった「新聞記者」をはじめ、相模原障害者施設殺傷事件に着想を得た小説を映画化した「月」、ドキュメンタリーでも政治の問題に切り込んだ「パンケーキを毒見する」「妖怪の孫」などが挙げられる。一方、今作「フロントライン」、そしてNetflix配信ドラマ「THE DAYS」を手がけた増本淳プロデューサー(元フジテレビ所属、現在はフリー)のラインが確立してきたようで、こうした流れがさらに広がるといい。

また、評論では「ラスト・クルーズ」と「COVID-19 2つの大国の過ち」のドキュメンタリー2本についても触れた(これらはU-NEXTで配信中)。後者によると、武漢の当局が2019年12月の時点で未知のウイルスに感染した患者が大勢出ているのを把握しながら、めでたい国家的行事である1月6日~18日の人民代表大会が終わるまでこの事実を伏せ、20日になってようやく人同士の感染が確認されたと報告したという。もし中国の当局が早期に事実を公表し、各国に警戒と協力を真摯に求めていたら、ダイヤモンド・プリンセス号が香港で乗客を無防備なまま降ろすことはなかっただろうし、クルーズ中大勢の乗客たちが交流するイベントも自粛していたかもしれず、つまりは集団感染を防げた可能性があったのだ。

いろいろ理不尽なこと、腹立たしいこともあるが、前例のない災害、とてつもなく困難な異常事態に、不屈の精神と柔軟な対応力で最前線に立つ彼ら、彼女らのような存在がいることは大いなる希望であり、大勢の心の支えにもなるだろう。

今だからこそ知っておきたい「あの時に何が起こっていたのか?」。「常識との乖離の大きさ」に面白さがある!

本作は、2020年2月に日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」を舞台とした社会派実話映画です。

この事態が発生した後、まさに世界経済が大混乱に陥った新型コロナの脅威が増していきます。

連日大きなニュースになっていた日本の「あの時」を時系列を追いながら、医者、患者、マスコミ、行政など様々な視点を組み合わせて、実話に基づき分かりやすく提示しています。

誰もが未経験だった事態の中で生まれた大混乱から早くも5年が経過しました。

本作の最大の面白さは「常識との乖離の大きさ」にあるので当時のニュースをどこまで覚えているのかで満足度が異なるのかもしれません。

ただ、「あの時」を巻き戻して丁寧に描けているので、あまり当時を覚えていなくても問題ないでしょう。

次に何か大きな危機が起こった際に、私たちが冷静に考察・行動できる羅針盤のようなものが描かれているので今後にも役立ちそうな意欲作です。

今回配信初体験で今作を見ました

入るか否か迷った末Amazonプライムに加入、お試し期間初がフロントラインです。他の人には当たり前のようにこなして見てる事だったのね。スマホとテレビを繋いで見ました。なにぶんにもでかくしないと目があれなもので、テレビ裏のHDMIとスマホと繋いで映った時はやったーって感じです。

無料期間に見過ごしていたのを片っ端からみようかと思いました。

この映画の感想は池松くんがいいですね。一番光ってました。池松くんの次が松坂桃李かな。

私たちが見ているものは

見てよかったと感じる1作

生命を、日本を守るめちゃくちゃ格好良い大人たちの話

良くも悪くも事実ベースなので、ビックリするようなドラマチックな展開は起こらないけれど。

あえて乱暴な言い方をすれば『仰天ニュース』の再現ドラマの、クオリティーを最高まで上げた版みたいな(笑)

新型コロナが結局は日本全土に広がり弱毒化した今となっては「あーこんなこともあったよねw」って嘲ってしまいそうなことも、当時としては本当に未知の最前線だった訳で。

DMATはじめ医療従事者やクルー、生命を、日本を守ろうとする大人たちがめちゃくちゃ格好良くて、感動しました。

あと役柄的な格好良さもさることながら、主演級の俳優さんがみんな格好良かった!

(もっとマス○ミ批判に寄せることもできたはずだけど)公式サイトのインタビューにもあるように、あえて割とフラットな目線で描かれていたと思うので、将来的に歴史を学ぶ上での資料的価値もある1本になったんじゃなかろうか。

商業的な主題歌起用がなかったのも好印象。

もっと泥臭く撮って欲しいな

実話に基づく映画

映画が上映されている時、五回程観に行きました。

私自身、当時コロナのデルタを家庭内感染して入院をして、そこでほぼ軟禁のように過ごした日があるので他人事には思えませんでした。

当時はコロナ感染者を受け入れてくれない病院、そしてコロナ感染者をまるでばい菌を見るような目で見る一部の人達、そうした事実を自分でも経験しました。

コロナは世界的パンデミックで様々な国が混乱に巻き込まれました。

そうした状況は非常に絶望的でこの先どうなってしまうのだろう…と不安に駆られた日々を思い出します。

ですが、今現在、こうして毎日を無事に過ごせているのは、志の強い医療従事者の方の献身的な努力のお陰なのですよね、それを忘れてはいけないと心から思いました…

メディアに踊らされ真実が見えない事は、昔からあり、今ではネットですら真実が見え難くなっています。

人々の為に奮闘されたDMATの方々が非難を受けるのは間違っていますよね…

しかしながら当時まだDMATの認知度もあまりなく、私自身でさえメディアがニュースとして取り上げていた位の認識でしかありませんでした。

物事は切り取られて報道されると、真実とは真逆に見える事がありますよね。

今作を観て感じた事は、ネットやテレビのメディアが取り上げている部分は一部分でしかない、自分自身もしっかりそれを見極めて確かな情報を得ようという心持ちでした。

今でも目に見えないウイルスと闘う医療従事者の方には頭が上がりません、そうした方の献身的な想いがなければ現状はもっと酷い事になっていたと思います⋯

人は自堕落に生きる人間と志強く信念を通す人間がいますが、どうして同じ人間なのにここまで違いが出るのかと云うと、それはその人自身の『ポリシー』があるかないかの違いなのですね…

2020年から今の今まで、その信念のもとにコロナウイルスと闘っている全ての医療従事者の方に深く感謝致します…

コロナウイルスは目に見えない、あの頃は身近な周りの人間すら陽性かもしれない…そうした疑心暗鬼の毎日でしたが、今はその疑心暗鬼な気持ちの部分だけが残ってしまい、皆自分の事で精一杯になってしまって誰かを配慮する気持ちが欠けてきている⋯

そうした問題も日々感じています、コロナはまだ全てが解決した訳ではなくて、様々な傷跡を残しましたよね…

だからこそコロナ以前のように、私達は周囲と支え合い協力して生活していく事が大切なのだなと強く感じさせてくれる作品でした。

6年前が甦る。

アバンタイトルまでがカッコいい。

普段は開けることのない洋上での船体横の扉の解放。「Open the hatch 」と言って森七菜扮する羽鳥寛子が、扉解放後に大きく深呼吸する。それまで付けていたマスクを外して。

カメラは彼女の脇を離れて船外から上昇して行き船の船名を映す。そしてDMATへの要請。

本物のダイヤモンド・プリンセスを使って撮影しているのだろう。

完成度の高い邦画で本当に良く出来ている。

映画を鑑賞していると約6年前のテレビニュースを色々と思い出す。

確か新型コロナウイルスの日本上陸はここから始まった。

「優雅な船旅が大変な事になって気の毒だ」「どこの国に寄って感染したのだろう」「ここで感染拡大を食い止めないと」等と色んな考えが巡ったもんだった。

DMATの事を知ったのは当時では無くて、ずっと後になってNHKの特集番組で知った。

当時の色んな事を思い出す。

その後どの様になったかは、多くの日本人が覚えている様に大変だった。私も例外では無くて仕事を失った。

物語はコロナ禍の日本社会全体を描くのでは無くて、ダイヤモンド・プリンセスを中心に船員、乗客、医者、政府、報道、家族にする事で登場人物を限定的にしている。

日本映画でコロナ禍を描いた作品は少ないだろう。『この夏の星を見る』とか『ヒポクラテスの盲点』もそうかも知れないが、コロナウィルスと真剣対峙するのは『フロントライン』だけかも知れない。

窪塚洋介扮する仙道がすこぶるカッコいい。

「他人事」として見ていた当時の自分

この頃はコロナがまだどこか他人事だった

このような医師を「先生」と呼びたい

2025年公開の「フロントライン」を見ました。

脚本 増本淳、監督は「かくしごと」の関根光才。

冒頭、実際の出来事であると提示される。

それは2020年2月に横浜港へ入港し、日本で最初の新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船ダイヤモンド・プリンセスで起こった出来事のことである。

感染の専門家では無いが、災害時に派遣される医療チーム (DMAT)が、奮闘する姿が描かれる。

当初は感染の有無にかかわらず個人の状態によって治療を優先するDAMTと感染拡大を水際で押さえ込みたい厚労省は対立するが、やがてお互いの立場を理解し、協力しあっていく。

この船の報道をTVで見ていて何が起こっていて、何が行われているのか、実際のところがほとんど分からなかった記憶があります。日本で初めての新型コロナ対応という、緊急的に初動に当たった人たちの苦労がよく分かりました。

船の乗組員達の行動がもう少し描かれるとバランスが取れたのかなとも思いました。

「先生」と呼ばれる職業の方には尊敬と期待の念が込められていると思いますが、このような医師を「先生」と呼びたいと思いました。

DMATの医師に小栗旬、窪塚洋介、池松壮亮

厚生労働省の官僚に松坂桃李

ダイヤモンド・プリンセス号のクルーに森七菜

親子で乗船していた母親に美村里江

SNSに対策の原則論を投稿した感染専門医に吹越満

患者を受け入れる大学病院の医師に滝藤賢一

TV局報道部の責任者に光石研

その部下でTV記者に桜井ユキ

ほか

非常に面白かった。 おすすめです。 この映画で改めて考えさせられた...

非常に面白かった。 おすすめです。

この映画で改めて考えさせられたのは、日本人というのは災害(震災)が身近にあり、多くを経験している民族であるということです。こういった経験が傲慢さを低減させ、一種、統率のとれた行動を取れるようにしているのだと思います。他の国にはない独特の感性も、こういったところから醸成されたのではないかと感じました。

なんというか、「赤ちゃんは乗り物に乗ると大人しくなる」ではないですが、たぶん日本人も本能的に効率よく身を守る方法を把握しているから、パンデミックでも対応できるのかなぁと。

映画は、戦っている人「頑張れ」と思いましたし、身近にいる人を大切にしたいと改めて思いました。途中途中で目頭が熱くなりました。

お兄ちゃんが弟の近くにいるシーンはよかったのですが、「子供に決めさせるなよ……」と思ったら、そこもちゃんと取り上げていましたね。

ただ、全体的にいい話すぎて、皆さん行儀がいい気もしたので、4.5です。まあ、ドロドロが見たいわけではないので、これはこれで良いのですが……。

人怖映画と思って良い。

抑えた演出と抑えた演技が効いてる

医療従事者をいかにもヒーロー然と描く過度な演出がなく、ひたすら目の前の仕事に淡々と取り組む描写に徹しているのがとても良い。

その象徴的なことの一つが現場を非難するYouTuberの言い分に反論しないという件。

今、そんなことやってる場合じゃないでしょと。

(この一連のやり取り含め、本作の窪塚洋介はおいしすぎる)

驚いたのはダイヤモンドプリンセス号がフルCGだということ。

あのどでかい豪華客船の煌びやかな外観は、内部の恐ろしい状況と対比させるためには絶対必要な描写だ。

船が美しければ美しいほど、内部のパニックが際立つ。

パニックに面した人間の赤裸々な様子があるかというとそこは薄くて物足りない。

メディアの描き方も表象的と言えなくもない。

しかし、あの閉ざされた状況で何が起きていたかを今振り返ることはとても重要で、そのきっかけにするには十分な作品だろう。

全715件中、1~20件目を表示