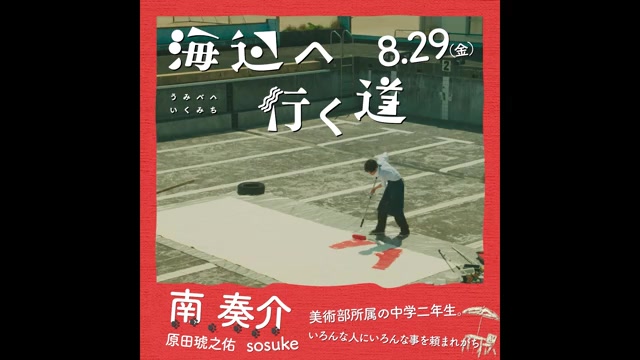

海辺へ行く道のレビュー・感想・評価

全14件を表示

大人の登場人物がほぼ全員変!

大人と子どもの対比が実に面白い。

子どもは美術に長けた奏介が純粋にアートに向かい合っていて、

彼をとりまく人物たちが織りなす不思議なアーティーな作品。

大人がずいぶんとズレているというか変な人が多くて

この世界観が受け入れられないと、つまんないだろうなぁと思う。

私は”けもの”が町にいるという現実ではありえない違和感が面白くて、見入った。

子どもは純粋で、特に立花くんがお母さんをセクハラ爺さんから守るために

超能力を発揮するところは、彼が彼自身の闇と言っていたこととリンクして、

なるほどと思った。スプーン曲げは本当に超能力で曲げていたんだなと。

登場人物にほとんどつながりがあって展開していくストーリーは秀逸だと思う。

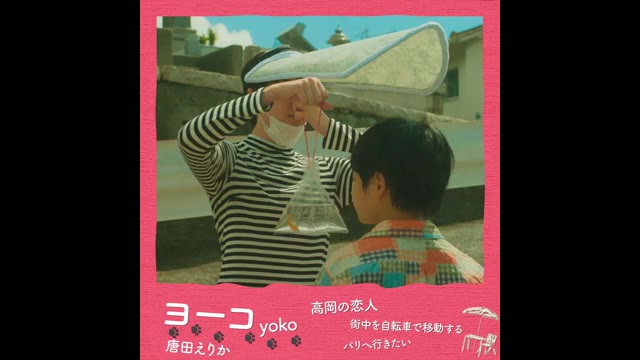

高良健吾と唐田えりかはスポットだったが。。。

剛力彩芽はひさしぶりにスクリーンで見た気がするが、実にいい味を出していた。

後半は主役といっても過言ではないほどの活躍に満足。

ふざけ加減をちゃんとしている加減が絶妙にマッチしていて、

声にならない笑いを生む映画だ。

実に不思議な雰囲気の作品であるが、ロケ地の景色と荘子itの音楽が

作品を豊穣にしていたと思う。

懐かしき哉、中学時代‼️

瀬戸内海の海辺の町を舞台に、中学校の美術部員の男子生徒を中心に、町の住民と、町にやって来た人々の様々なエピソードをスケッチブック風に微笑ましく綴った作品‼️中学生の主人公たちは無名の子役さんなんですけど、周りの大人たちは豪華キャスト‼️盆踊りならぬ "静か踊り" のように流れに身を任せて、そのほのぼのとした世界観に浸っていたい作品ですね‼️

SYUUU

原作は未読です。

ポスターから感じる青に惹かれて鑑賞。

ん〜?だいぶとっ散らかっている気がしました。

いわゆるアート映画ってやつに入りそうですし、噛み合わせの悪いコメディとシュールが入り乱れまくっていたのも個人的には相性が悪かったです。

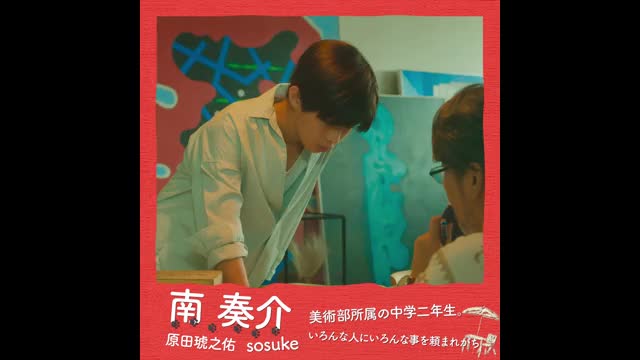

夏休みで忙しなく過ごしている中学生の奏介を中心にぐるぐると回る日常生活を淡々と描くという感じです。

群像劇の割にはテンポもあまり良く感じず、様々なエピソードを繰り出す割には繋がりも薄く、子供たちよりも大人たちの訳わからんエピソードが盛り込まれまくっているので観ていてノイズになるシーンばかりでした。

詐欺師のカップルだったり、静かに盆踊りを踊る祭りだったり、犯罪一歩手前の出来事だったりと盛り込みすぎてて頭が痛くなりました。

スケベジジイが義娘に手を出しまくるのは正直不快感しか無かったですし、デイサービスの職員が虐待じみた事をしていたりと、現代でも問題になっているテーマを盛り込んでいる割には子供たちには特別影響が無く、大人たちが無造作に解決していくというのもなんだかなぁって感じです。

1つ1つのエピソードとして見る分には幾分マシなんですが、1本の映画として観ると粗が目立ちますし、このシーンをやるために役者を贅沢な使い方するという手法の連発は名のある監督だからできる事とはいえ、ちょっとやり過ぎかなと思いました。

子供たちが一心にアートに取り組んでいる姿勢は素晴らしく、周りの大人たちがとんでもないくらい邪気を放っていたり、あれやこれや手を出したりしている中、自分を貫き通しながら日々を過ごしているっていうのがめっちゃ良かったです。

アートの凄さなんかは詳しく無いので分からない事も多いですが、あぁいうものを1から作れるのって素晴らしい才能だし努力だよなと感心するばかりでした。

小豆島のロケーションは最高で、一度行った事がありますがその時は曇天だったので、晴れ渡っているとこうも美しいんだなとヒシヒシと感じましたし、民間の雰囲気がとても良かったですし、芸術祭をやっている島というのもあって至る所にアートがあるのも非日常感があって良かったです。

求めていたものとはちーっと違うものが出てきて困惑してしまいましたが、小豆島をスクリーンで眺めるという点では良かったのではないかなと思いました。

またいつか行ってみたいですね。

鑑賞日 8/31

鑑賞時間 18:05〜20:30

ポスター通りの雑多なコラージュ

『いとみち』の監督で、好きなキャストが多く出るので楽しみにしていた本作。

…で、これは結局なんの話だったんだろう。

主人公の奏介が色んな人から美術的な依頼を受ける様が軸、なのかな。

しかし主人公ともアートとも無関係な話も混ざっており、そもそも主人公が主人公っぽくない。

一つ一つ触れるにはあまりにエピソードが多く、それぞれの繋がりが微妙なので逆に複雑。

膨らませれば面白くなりそうなネタを雑に使い捨ててて勿体ない上に、見てるこちらは消化不良。

あんなに上に載ってた高良健吾と唐田えりかは1章で退場かい。

ダイバーが宮藤官九郎とか気付かんわ。

麻生久美子が親じゃなくて親戚、など設定も意味を感じないものが多数。

借金返したのにケンがいなくなった理由は?

すず婆ちゃんのお金とか、介護職員の真意とか、人魚の模型売却の経緯なども語られない。

というかキャラの背景が一切描かれないから、知らないドラマの総集編見てる感じ。

わざわざ声のみの出演に松山ケンイチと駒井蓮を呼ぶあたり、同窓会感覚で撮ったのだろうか。

少なくとも140分の長尺で撮る作品ではない。

豆腐すら切れない包丁は逆に凄いし、審判のいる生き残り制の盆踊りは好き。

支離滅裂W

積み残しもいっぱいだし、前半部眠かったし、回収してない事いっぱいだったけど、美術作品は素晴らしかったです。特に人魚は秀逸でしたね。

息子が美大卒なので、にわか美術評論家の私は、後半から面白くなってきました。

でもあのお祭りはwwww(*´▽`*) あったら参加したいw

天才少年が役者だということを忘れて、やっぱ小さいころから天才なんだなあ。と思わず思ってしまいました。美術好きならお奨めの映画ですね。☆4

高校生の無実とかそのへんをはっきりさせて積み残しとか無ければ、皆にお勧めできるけど

そのあたりを考慮し3.5かな?

分かりそうで分からない横浜聡子

なんの話かは分からないね。

色んな人が色んなことして、少し哀しさもあって。

色々と話はつながってるんだけど、高良健吾の包丁売りとあの後輩くんの超能力は他の話から浮いてるね。

後輩くんのおじいちゃんの嫌らしさいい。息子の嫁にたいする情欲を隠しきれなくなってるんだけど、少し認知症入った設定なのかな。

先輩がおばあちゃんと話すエピソードも良かった。

「家からお金がなくなってる」って追求されるけど、あれ、奥さんか旦那さんのどっちかだよね。それ隠すためもあって、先輩を退学に追い込んじゃう。

それで先輩も周りも気にしないんだよね。

この辺から「芸術ってなに?」っていうテーマで展開されるね。

演劇部の背景を描いたら演出家は「作り直して」と言い、戯曲家は「これで良い」っていうぶつかり合いも良かった。最後は戯曲家判断でいこうになるけど、ここも爽やかに芸術家がぶつかるね。

先輩がいう「全ての芸術家は自称であるべきである」はそうだなって思った。そうなんだよ。創りたいから創ってるのが基本だよね。

色々な事情を主人公の天才性が蹴散らしてくのもいいね。

アーティスト・イン・レジデンスをやる街には楽しそうな人たちが集まりそうで良さそうだったな。「自称芸術家でいくんだぜ」って踏ん切りがついたら行きたい。

総じて、なんか分かったような気もするんだけど、分からない。

でもそういうときは、案外分かってるんだって、デヴィット・リンチが言ってたからいいや。

出演者にはそうそうたる名前が並ぶよね。

横浜聡子が撮るって言ったら、これだけの人が集まるのすごいな。

それで誰がどの役やったのかサッパリ分からない。唐田えりかは全く気付かなかった。

駒井蓮もクレジットにあったけど、どこに出てた?

観終わった感じは爽快だし、横浜聡子作品は、また観ようと思ったよ。

監督の「原作愛」がなさすぎる

三好銀さんの原作コミックスは、

版画のような、切り絵のような、くっきりした線と、

目が特徴的でクセの強い人物が、いい。

そしてちょっと

ホラーだったりエロだったりピカレスクだったりする風味を帯びて、

不思議な雰囲気を醸す飄々としたストーリーがまた、いい。

で、期待して映画を観てみたら……

* * *

原作ものの映画で、原作より劣化しているものは、

監督の「原作愛」が足りないと思う。

なぜならそれはたいてい、監督の力量不足ではなく

故意に改変したところが劣化を招いているから。

つまり監督は原作を「材料」としか見ておらず、

「自分がつくればもっとよくなる」とか思い込んでる

としか思えないんである。

ーーそしてこの映画も、

原作より劣化していてガッカリ。

役者の、とくに少年少女の

演技はとってもいいんだけど、

脚本と編集が……

* * *

思えば、

原作をそのまま映像化して素晴らしかったのは、

吉田秋生原作、是枝監督の「海街diary」

この作品には、監督の「原作愛」があふれていた。

横浜さんという方がどんな方かは存じ上げないが、

あちこち改変してツギハギしたことで、

さらにはありきたりなエピソードを加えたことで、

どれだけのものが損なわれるのか、

お考えになったことはないんだろうか。

とにかく、

木に竹を接ぐような改変が多過ぎる。

中1のスプーン曲げ少年が一目惚れしたのは

東京から夏休みにだけ来る中1の少女なのに、

なぜ詐欺師まがいの街頭販売男のツレの女に変えた?

ニホンザルを、巨大なニホンザルの人形で撃退した場面は、

謎の野獣を、訳分からんオブジェで、って変えられちゃってたし。

謎のケンくんの素性が、

別の話の似非芸術家の話と合体させられて胡散臭くなってたし。

さらには芸術家かどうかが分かるという「カナリア笛」が、

最終的にはなんだか雑な扱いだし。

しかも、

ひとつひとつの場面が、ねちこい。執拗に長い。

(だから全体で140分にもなっちゃう)

「しずか踊り」の場面など、どんだけ引っぱるんだ。

(原作では、たったの6ページ――その「キレの良さ」が味わいなのに)

原作そのままのシーンももちろんいくつもあって、

そこは味わいそのままで笑えたんだけれど。

(近くに座ってたオジサマは、最初から最後までめっちゃたくさん笑ってた)

だから、

もっと原作リスペクトがあったら、

と残念なのであります。

不思議な映画

のどかな海辺で芸術家たちが織りなすまったりとしたお話になるかと思いきや、UMA出て来たり超能力使ったりと変な感じ。登場人物がまたみんな変な趣向だったりウソつきだったりで、どう言う見方したらええのか分からんかった。

少なくとも作品のテーマは理解出来ひんかった

【”藝術って何だろう!”あるアーティストの移住を積極的に勧誘する海辺の町で、地元の中学生達とアヤシイ大人達が繰り広げるぬるーい話を、一夏の光景として描いたホンワカ世界観が楽しき作品。】

■ある海辺の町が舞台。

”アーティストの移住を積極的に歓迎します。”と書かれた看板が立っている。

地元の美術部の中学生シンスケ、リョウイチ、芸術家を目指す先輩のテルオと、町に移住して来たアヤシイ芸術家たちとの関係を、3章に分けて描いた物語である。

◆感想<Caution!内容に触れている・・かな?>

◇移住希望者に物件を紹介する不動産屋の女(剛力彩芽)が、狂言回しカナ。

1.アヤシゲな包丁売りの男(高良健吾:ムッチャ似合っている。)が、地元の主婦たちに空中に鯵を放り投げ、刺身にするパフォーマンスを見せ包丁を売りさばく中、妙に長いサンバイザーを被った女(唐田えりか)は町を気に入り、地域の祭りで行われるヘンテコリンな”静か踊り”に参加するシーン。

何だか、可笑しい。笑ってはイケナイ全然楽しそうでない踊りの一団が町中を練り歩く中、監視のオジサンが笑った人に”ピピー”と笛を吹き、レッドカードを渡している。裏面を見ると”又、来年”だってさ。クスクス。

2.アヤシイ美術商がシンスケに人魚像の制作を依頼し、そのオッパイを開けると心臓が出て来る斬新な像が大変な評判になったり・・。

3.借金500万円を抱えた彫刻家(村上淳)が町に住み込み、不動産屋の女と良い仲になる。が、女の幼馴染の借金取り(菅原小春)がやって来たので、不動産屋の女が一計を案じ、シンスケたちに部屋の中に”脱出口”を描かせたり・・。

<今作は、ハッキリ言って、どーでも良い話しのオンパレードなのだが、町の夏の風景や、のんびりした町の人達とアヤシイ芸術家たちとの関りが、緩ーく、可笑しく描かれている柔らかく、何だか懐かしい世界観が良いのだなあ。

あ、でもね、睡眠をキチンと取っていないと、アブナイ作品でもあります。

私は、結構好きな風合の作品でありました。>

ピチピチのプルルん。

アーティストが集う海辺の街の住人とその街を訪れてくる者達の話。

瀬戸内海の海辺に住む美術部の中学生達とフリーター、その街へ一時的に物売りに来た詐欺師カップル、借金取りから逃れこの街に辿り着いた男とその地元育ちの借金取り女の群像劇。

「ツバの長い女」から見せてく流れで見せる物売りカップル、美術学生の家での爺ちゃんから母へのセクハラ的関係性、海辺で見かけた詐欺女の濡れた着衣を爺ちゃんから借りたカメラで盗撮する中学生の思春期?!だったり。…かと思えばセクハラ、暴力?がエスカレートする爺ちゃんに念力で苦痛!?

何かこの辺りから不思議な世界観、シュールになってきて、監視付きの無音踊りにはちょっと笑えて、何で未確認生物?!だったりとなんでもありみたいな…。

テアトル作品ってのもあり「さかなのこ」の雰囲気をちょっと思い出したり、主演の原田君サバカンから成長したね!と、後々調べたらルート29出てたっけ?!と色々な感情で観たけれど独特な世界観、シュールさで言葉に現せない感情(笑)

ピーター・ドイグのラペイルーズの壁

図録でも観れてうれしい

児童だったり、生徒だったり、学生だったころ、

楽器鳴らしたり、ストーリーを紡いだり、絵を描いたり、モノを自分の手からひねり

出した、そんな経験がある人は、とくにたのしめると感じる映画でした。

カメラのフレームはもちろんですが、コンクリートブロックや窓、建物や登場人物の視点で切り取られる

青がとってもきれい、印象的です。

そーすけが作った古代の海の生物模型、人魚絵の3D化モデル、ほしい、

スプーン曲げ後輩のセクハラじいさんは退治、でいいんですかね〜

あと何作品に会えるかわかりませんが、今年の8月に観れた新作でベストツーです

小豆島の風景と、そこに住む風変わりな人たちを愛でる140分でした

2025.8.29 イオンシネマ京都桂川

2025年の日本映画(140分、G)

原作は三好銀の『海辺へ行く道』シリーズ

芸術家に寛容な町を舞台にて、中学生たちが町の大人たちと色んな絡みをしていく様子を描いたオムニバスっぽい青春映画

監督&脚本は横浜聡子

物語の舞台は、とある島の港町(ロケ地は小豆島)

そこに住む14歳の奏介(原田琥之佑)は、絵画や模型を通じて芸術とふれ合っていた

その実力は大人も認めるもので、ある展示会にて、A(諏訪敦彦)と名乗る美術商から、ある依頼を受けることになった

奏介は夏休みの間に、演劇部の直人(中西優太朗)から依頼されていた舞台背景の制作をしていたが、Aからの依頼も同時進行させていく

そして出来上がったものはクオリティが高く、奏介は思わぬ収入を得ることになったのである

映画は、3章構成になっていて、「長いつばの女」「夏の終わりのミメーシス」「どこかに穴でもできたのかい」というタイトルが付いていた

「長いつばの女」では、半裸の人魚模型を作る奏介と、移住してきた謎の女・ヨーコ(唐田えりか)に興味を示す良一(中須翔真)が描かれていく

「夏の終わりのミメーシス」では、奏介の先輩・テルオ(蒼井旬)と寝たきりの老女・すず(竜のり子)の関係が描かれて行く

そして、「どこかに穴でもできたのかい」では、不動産屋の理沙子(剛力彩芽)と芸術家・岡野(村上淳)との顛末が描かれて行く

芸術と女、芸術と報酬、芸術の素質というパートに分かれていて、そんな中で奏介が成長していく

そこで作られるのは、模型、マスク、謎の生命体追放立体、フェイクの穴などで、役に立ちそうにないものが役に立っていく

芸術としての価値、実用性のある道具という具合に作品が関わりを見せ、カナリアの笛が芸術家としての素養を見せる

あの笛を吹けるのは真の芸術家だけと言われていたが、おそらくは虚構を本物にできるものにだけ音が宿るのではないだろうか

そう考えると、吹ける人と吹けない人との境界線がわかりやすいのかな、と思った

オムニバスっぽいものを繋げて一連の作品に仕上げているのだが、そのどれもが無駄には思えない

それでも、140分の長さを有するので、思った以上にボリュームのある内容となっていた

また、奏介は自由気ままに作りたいものを作って行くのだが、彼にスランプの概念がないのも面白いところだった

作品を作るのに行き詰まることをスランプというのだが、何かが降りてくるのを待つ時間であるとか、良いものを描くために必要な時間であるとか、他の何かをすることによって作品にとって必要な経験値を上げるための時間などと捉えれば負担にもならない

知る必要のない概念としてスルーして行くところも面白くて、「ただ作りたいものを作るから、芸術家は全員自称で良い」という前向きな概念も面白い

報酬とか、地位とか、名誉などの欲望の外側にあるものが芸術であり、感性の近さによって交わるというものであると考えるのならば、素直にありのままを受け止めれば、それで良いのではなかろうか

いずれにせよ、魅力たっぷりのキャラを堪能する時間であり、のんびりと目の前で展開していく優しい時間を感じれれば良いのだと思う

何かしらの学びが要るとか、感動が欲しいという次元とは違うところに存在しているので、それはそれで良いのかもしれない

海に向かう道がたくさんあるように、芸術に向かう道もたくさんある

そう言った意味において、環境という付加価値が芸術に与える可能性というのは大きいのかな、と感じた

なんとも言えない空気感

お恥ずかしながら横浜監督の作品は初めてでしたが、なんとも言えない心地いい空気感でした。まず画面に驚き、演出、セリフ、間、そして音楽(^^)

クスクス笑う場所が何度かあったのですが、

クドカンさんの最後の方のセリフは続けて笑いました。そもそもキャスティングに興味が湧いて見たくなりましたので、どの役、どのキャラも素敵でした

#海辺へ行く道 良かったです。

全14件を表示