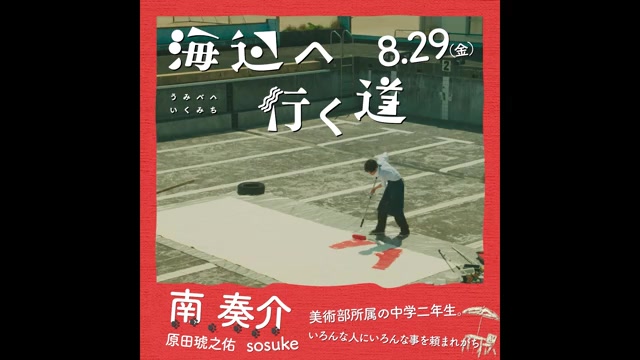

海辺へ行く道のレビュー・感想・評価

全71件中、21~40件目を表示

芸術と社会

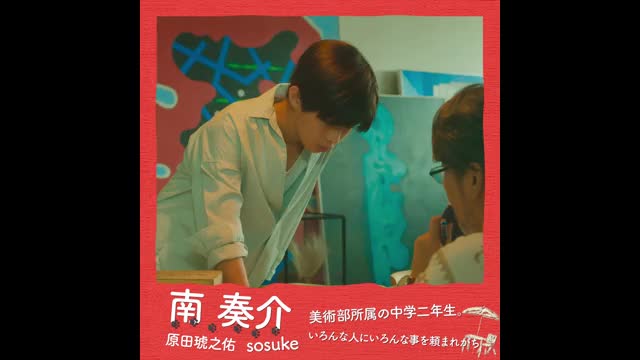

2025年。横浜聡子監督。人口減でアーティストを積極的に招いている海辺の町。おかげで町は芸術にあふれている。夏休み、中学校の美術部兼新聞部の少年は、絵を描き、彫像をつくり、地元の事件を追って大忙し。芸術にかかわる大人たち(と社会)が少年の周囲でうごめいている。

3つのエピソードで2時間半近い大作なのだが、芸術をテーマに盛りだくさんの内容。ゆったりしているようで展開はシャープだし、色彩や構図も美しいので、幸せな気分で見ていられる。海と空の青さのすばらしいことよ。

超能力とか詐欺師とかごちゃごちゃしすぎな面もあるけれど、芸術と社会の関係をシビアに描きつつ、それでも芸術によって自由や解放が実現していくという骨太のメッセージが、あっけらかんと提示されている。本当の芸術家にしか鳴らせない笛を吹くときに、本物の鳥が鳴く。芸術と自然は共鳴するのだ。いい映画を見ました。

不思議な作劇とよくわからない心地よさ

よくわからない話でした。

が、なんとなく好きな空気観。

長いなぁ、と思いながらも最後まで飽きることなく拝見しました。

魅力的な若者と脇を固める素敵な俳優陣たち。

海辺の街とそれを彩るアート。

謎の盆踊り。本当に落ちそうな穴。

トラブルもなんとなく解決。

でも、あの爺ちゃんどうなった?

かにかにどこかに?

アーティスト支援を掲げる海辺の町で暮らす芸術に興味を持つ小学生と、その町で暮らす人たちの話。

なんか良くわからないと思ったらある意味そのまんま?なサブタイトルをつけて三部構成になっているけれど、一応話し自体は繋がっている体で進行していく感じ。

大怪獣のあとしまつ?からの逆に奇跡の包丁だったりから浮世絵の人魚がーとなって始まって行くけれど、なんだか話しが広がりまくって回収はそれだけ?もう一歩先ないの?その心は?みたいなことの連続でイマイチ刺さらず。140分も尺使ってるのに…。

決してつまらない話しでらないんだけれど、話題を少なくしてもっと掘りませんか?という感じだし、子供をメインに使えば良いってもんでも、と感じた。

120分に切ってテンポ良くしてくれたなら

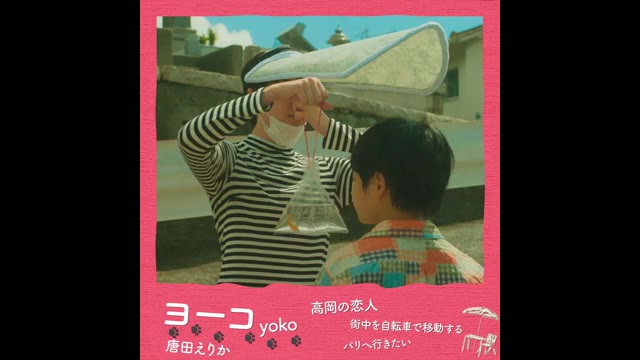

脇役の豪華キャスト(所謂豪華キャストではないが…)がことごとくそそる。坂井真紀のランチおばさんも良いし高良健吾&唐田えりか、村上淳などの詐欺師一派、そしてなんといっても剛力彩芽がここへきてかなり良い。前作「いとみち」で横浜聡子のナチュラル演出に素直に感動したのだけれど今作はその8㎜風ルックの4:3スタンダード枠で中学生たちをやりたい放題に遊ばせて原作漫画の世界観とは全く別の非日常を構築して見せた。が、少しやりすぎて滑ってる感もうかがえる。濱口竜介の「ドライブ・マイ・カー」でも瀬戸内の似たような芸術島と借家が舞台となっていたが、今作はその流行りの「瀬戸内アーティスト誘致行政」をかなり皮肉っているように思われ、芸術家はすべからく「自称」であるべしというご意見には賛同しますが「瀬戸内国際芸術祭」に参加してほんまに大丈夫かいなと余計な心配もしてしまう。豪華3話オムニバス形式140分のバリューパックなのだけれど観客の身になればあまり調子に乗っていないでもうちょっと短くすれば?と正直感じた次第。編集処理と思われるゆっくりしたZoom Backが随所に施され印象的。

何もない日常の中に、とてつもない成長・変化が秘めている少年時代

純粋に子どもらしい生活を送る少年たちに、ちょっと変わった大人たちの存在によって、

子どもの持っている「可塑性」とも言えるような力が露わになって、心地いい2時間でした

学校は出てくるものの、授業勉強の場面はなく、クラブ活動や放課後の子ども同士や家庭でのおしゃべりであったり、また好きなことに専念して創作する場面であったり、勉強以外の場面で子どもが成長していく過程が流れていきます そういった時期に出会った大人や友人、趣味によって得られた力が、子どもを大人に向けて創り上げていく、そんな様でしょうか 登場する大人たちは、学校・家族の「いつもの大人」ではなく、外部からきた「怪しい大人」であることがストーリーになっています みなさんがおっしゃる通り豪華な顔ぶれではありますが、主人公は子どもで、遠いロケ地なのにもったいないと思ってしまいます 唐田さんも明るかったし、剛力さんも俳優としての印象を残してくれました ポスターにはなくエンドロールには名前のあった河井青葉さんや宇野祥平さんも、大事なところで存在をみせていました 駒井漣さんの名前も嬉しかったです あれほど「怪しい大人」に出会うことは実際にはないにしても、「芸術」という個人によって捉え方に幅があり、親にとっては「勉強とは捉えない不要なもの」が、少年時代の子どもたちにいい形で投影されているのが、快く思いました(9月4日 イオンシネマ和歌山 にて鑑賞)

世間体とか誰一人考えていない町

評判が良かったので急遽観ることに決めました。

いや〜これは分からん!

ラスト近くなっても、観終わっても何の話なのかさっぱりわかりませんでした。

でも…

皆さんがレビューに書かれているとおり、劇場を後にする心の内は不思議と軽やかなのです。

主人公の中学生男子の澄み切った瞳が印象的で

そういえば登場人物は眼力(めぢから)のある人が多かったようなと思い

インテアリアやファッションが美しかったなぁという気分が思い出され

そして何よりも青い海が爽やかで…

変な人たちオンパレードの大人たちをを主人公の少年が冷静な視線で見つめる。

観られている大人たちの誰一人として人様の視線や世間体など微塵も気にせずゴーイングマイウェイ。

これが鑑賞後に湧き上がってきた爽やかさの理由かもしれないと

世間体にがんじがらめになっている自分を振り返ってしまいました。

なんか素敵な映画です。

ルックは素晴らしい。が、惜しい。

監督はやりきったんじゃなかろうか。芸術の町を舞台に芸術と戯れる日常を芸術で打ち返すという作品。原作は知らないけど、日本を舞台にした絵本というかコミックというかファンタジーというかメルヘンというか、瀬戸内(たぶん)の地形と風景、そして衣装、美術、子供たちをスタンダード画面に、しかもかなりのグレードで残した。本当に絵として見どころいっぱいという感じ。時折沖田修一監督の傑作過ぎる傑作『さかなのこ』もチラつくが、あれに比べ…… というか一緒にしてはいけない。これは、アート、だから。

とはいえ、140分をこの散文タイプの映画でやるのは独創的過ぎたのかも。これが90分程度のものならもっと評価はされるのかもしれない。退屈するとかは実はあまりないのだけど、その分あがりはゆるくはなっている。3話構成になっているので1話ずつ見てるのならともかくまとめて見ているので120分を過ぎたあたりでつらくなる。ずーっとフラットなので。しかもかなり独創的ではあるのでボーッとみてるわけにはいかない。ましてやリアリティのない話でお話の縦線があまりないのでもう少し短くしたほうがよかったはず。クオリティは高いのでその辺が残念かな、と。

楽しむんじゃなくて、ちゃんと楽しませてほしい

ポジティブな空気とユーモアが好きだった

監督も観客も自称アーティスト

9月のファーストデー1本目。

偉そうな目線でレビューを書いても、撮った者と撮らなかった者の間にはとてつもなく深くて埋めらない永遠の溝がある。

そういう意味ではアートへの向き合い方における大人の狡さと子供の純粋さの対比がとても興味深かったし、何より自分の面白いだけを信じて作品作りに没頭する先輩に横浜聡子監督の姿を投影してみたり。

とにかく役者さんが豪華なのに、結局美術部と新聞部と演劇部の子供たちが一番印象的なのも良いし、誰でも何でも好きに表現したら良いんだよ、みたいな視点から自分も何かに囚われてるなと気付かされるなど。アーティストレジデンスの光と影みたいなのにさりげなく切り込んでるのも興味深い。東かがわ国際芸術祭の一件とかね。

にしても2025年は本当に良作揃いで映画館に行くのが楽しみで仕方ない。

ちなみにシアターを間違えて席まで行って戻る時に真っ暗で何も見えない最前列の柵に思いっきりぶつかりすっ転んでベレー帽を飛ばして見つけられず観客の皆さんや劇場スタッフさんにご迷惑をおかけてしまいごめんなさい。(無事戻りました)

それではハバナイスムービー!

SYUUU

原作は未読です。

ポスターから感じる青に惹かれて鑑賞。

ん〜?だいぶとっ散らかっている気がしました。

いわゆるアート映画ってやつに入りそうですし、噛み合わせの悪いコメディとシュールが入り乱れまくっていたのも個人的には相性が悪かったです。

夏休みで忙しなく過ごしている中学生の奏介を中心にぐるぐると回る日常生活を淡々と描くという感じです。

群像劇の割にはテンポもあまり良く感じず、様々なエピソードを繰り出す割には繋がりも薄く、子供たちよりも大人たちの訳わからんエピソードが盛り込まれまくっているので観ていてノイズになるシーンばかりでした。

詐欺師のカップルだったり、静かに盆踊りを踊る祭りだったり、犯罪一歩手前の出来事だったりと盛り込みすぎてて頭が痛くなりました。

スケベジジイが義娘に手を出しまくるのは正直不快感しか無かったですし、デイサービスの職員が虐待じみた事をしていたりと、現代でも問題になっているテーマを盛り込んでいる割には子供たちには特別影響が無く、大人たちが無造作に解決していくというのもなんだかなぁって感じです。

1つ1つのエピソードとして見る分には幾分マシなんですが、1本の映画として観ると粗が目立ちますし、このシーンをやるために役者を贅沢な使い方するという手法の連発は名のある監督だからできる事とはいえ、ちょっとやり過ぎかなと思いました。

子供たちが一心にアートに取り組んでいる姿勢は素晴らしく、周りの大人たちがとんでもないくらい邪気を放っていたり、あれやこれや手を出したりしている中、自分を貫き通しながら日々を過ごしているっていうのがめっちゃ良かったです。

アートの凄さなんかは詳しく無いので分からない事も多いですが、あぁいうものを1から作れるのって素晴らしい才能だし努力だよなと感心するばかりでした。

小豆島のロケーションは最高で、一度行った事がありますがその時は曇天だったので、晴れ渡っているとこうも美しいんだなとヒシヒシと感じましたし、民間の雰囲気がとても良かったですし、芸術祭をやっている島というのもあって至る所にアートがあるのも非日常感があって良かったです。

求めていたものとはちーっと違うものが出てきて困惑してしまいましたが、小豆島をスクリーンで眺めるという点では良かったのではないかなと思いました。

またいつか行ってみたいですね。

鑑賞日 8/31

鑑賞時間 18:05〜20:30

アートに溢れるのどかな海辺の人たち

瀬戸内海の海辺の町で暮らしていた中学の美術部員・南奏介。この町はアーティスト移住支援を行っていて、色々なアーティストたちが往来していた。その町にやってきた美男美女の包丁販売のカップル、家を紹介する不動産屋、波止場で食べ物屋を開くおばさん、料理が趣味の彫刻家、貸した金を回収に来た金融関係の女、などなど。奏介たちは、夏休みになり、演劇部に依頼された絵を描いたり、新聞部の取材を手伝ったりと、忙しい日々を送っていた。そんな中、奏介に浮世絵を渡し、その絵の人魚製作の依頼が入った。さてどうなる、という話。

アートの島というイメージで、香川の直島かなぁ、と思ってみてたが、ロケ地は小豆島だったのかなぁ。

登場人物がみんな面白い。

主人公の奏介の美的センスはバツグンだし、演じた原田琥之佑は存在感あった。同級生役の山﨑七海は気が強そうだけど可愛かった。奏介のお母さん役の麻生久美子は居るだけで面白かった。話せないおばあさんを喜ばせようとおじいさんの覆面を作った奏介の先輩テルオ役の蒼井旬もイケメンで良かった。その妹役の新津ちせはちょっと冷たいメガネ女子をさりげなく演じててそれも良かった。

包丁販売の男女、高良健吾と唐田えりかは2人とも観てて面白かったし、波止場で食べ物屋開いてた坂井真紀もなんだか楽しそうだった。不動産屋の剛力彩芽は彫刻家の村上淳に騙されてた?恋ボケ?なのも良かった。貸金回収業の菅原小春は目力があった。

音楽の無い無言の盆踊り、笑った。

芸術とは何だろうと考えさせられる面もあり、誰かが言ってたが、芸術家は全て自称で有るべき、はなるほどと思えた。

登場人物みんな個性があって、存在感が有り、騙された人も含めてみんな楽しそうだった。

面白かった。

コンセプチャルボーイズ!?

ポスター通りの雑多なコラージュ

『いとみち』の監督で、好きなキャストが多く出るので楽しみにしていた本作。

…で、これは結局なんの話だったんだろう。

主人公の奏介が色んな人から美術的な依頼を受ける様が軸、なのかな。

しかし主人公ともアートとも無関係な話も混ざっており、そもそも主人公が主人公っぽくない。

一つ一つ触れるにはあまりにエピソードが多く、それぞれの繋がりが微妙なので逆に複雑。

膨らませれば面白くなりそうなネタを雑に使い捨ててて勿体ない上に、見てるこちらは消化不良。

あんなに上に載ってた高良健吾と唐田えりかは1章で退場かい。

ダイバーが宮藤官九郎とか気付かんわ。

麻生久美子が親じゃなくて親戚、など設定も意味を感じないものが多数。

借金返したのにケンがいなくなった理由は?

すず婆ちゃんのお金とか、介護職員の真意とか、人魚の模型売却の経緯なども語られない。

というかキャラの背景が一切描かれないから、知らないドラマの総集編見てる感じ。

わざわざ声のみの出演に松山ケンイチと駒井蓮を呼ぶあたり、同窓会感覚で撮ったのだろうか。

少なくとも140分の長尺で撮る作品ではない。

豆腐すら切れない包丁は逆に凄いし、審判のいる生き残り制の盆踊りは好き。

全71件中、21~40件目を表示