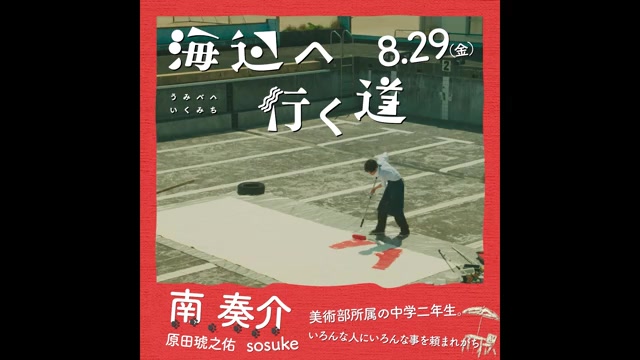

「小豆島の風景と、そこに住む風変わりな人たちを愛でる140分でした」海辺へ行く道 Dr.Hawkさんの映画レビュー(感想・評価)

小豆島の風景と、そこに住む風変わりな人たちを愛でる140分でした

2025.8.29 イオンシネマ京都桂川

2025年の日本映画(140分、G)

原作は三好銀の『海辺へ行く道』シリーズ

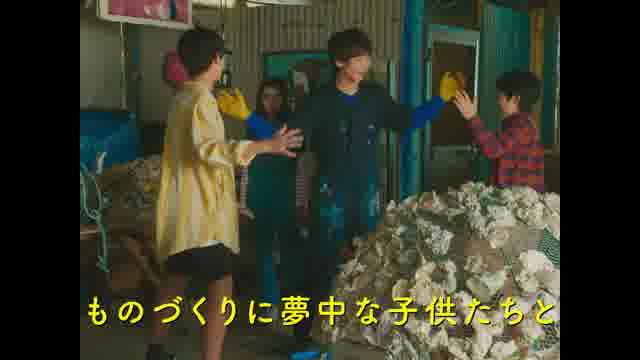

芸術家に寛容な町を舞台にて、中学生たちが町の大人たちと色んな絡みをしていく様子を描いたオムニバスっぽい青春映画

監督&脚本は横浜聡子

物語の舞台は、とある島の港町(ロケ地は小豆島)

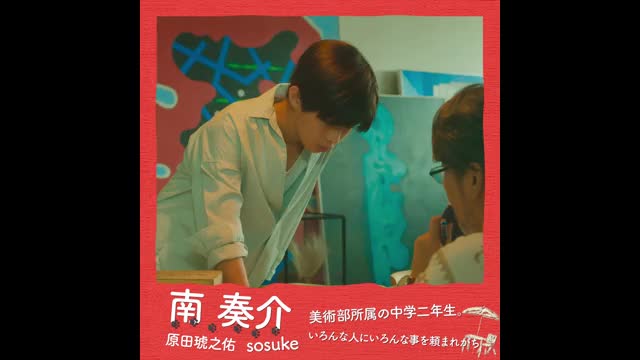

そこに住む14歳の奏介(原田琥之佑)は、絵画や模型を通じて芸術とふれ合っていた

その実力は大人も認めるもので、ある展示会にて、A(諏訪敦彦)と名乗る美術商から、ある依頼を受けることになった

奏介は夏休みの間に、演劇部の直人(中西優太朗)から依頼されていた舞台背景の制作をしていたが、Aからの依頼も同時進行させていく

そして出来上がったものはクオリティが高く、奏介は思わぬ収入を得ることになったのである

映画は、3章構成になっていて、「長いつばの女」「夏の終わりのミメーシス」「どこかに穴でもできたのかい」というタイトルが付いていた

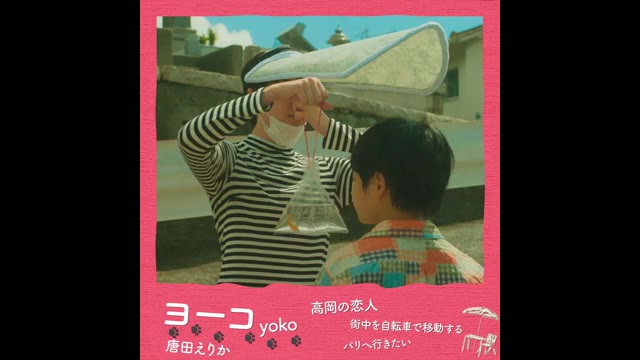

「長いつばの女」では、半裸の人魚模型を作る奏介と、移住してきた謎の女・ヨーコ(唐田えりか)に興味を示す良一(中須翔真)が描かれていく

「夏の終わりのミメーシス」では、奏介の先輩・テルオ(蒼井旬)と寝たきりの老女・すず(竜のり子)の関係が描かれて行く

そして、「どこかに穴でもできたのかい」では、不動産屋の理沙子(剛力彩芽)と芸術家・岡野(村上淳)との顛末が描かれて行く

芸術と女、芸術と報酬、芸術の素質というパートに分かれていて、そんな中で奏介が成長していく

そこで作られるのは、模型、マスク、謎の生命体追放立体、フェイクの穴などで、役に立ちそうにないものが役に立っていく

芸術としての価値、実用性のある道具という具合に作品が関わりを見せ、カナリアの笛が芸術家としての素養を見せる

あの笛を吹けるのは真の芸術家だけと言われていたが、おそらくは虚構を本物にできるものにだけ音が宿るのではないだろうか

そう考えると、吹ける人と吹けない人との境界線がわかりやすいのかな、と思った

オムニバスっぽいものを繋げて一連の作品に仕上げているのだが、そのどれもが無駄には思えない

それでも、140分の長さを有するので、思った以上にボリュームのある内容となっていた

また、奏介は自由気ままに作りたいものを作って行くのだが、彼にスランプの概念がないのも面白いところだった

作品を作るのに行き詰まることをスランプというのだが、何かが降りてくるのを待つ時間であるとか、良いものを描くために必要な時間であるとか、他の何かをすることによって作品にとって必要な経験値を上げるための時間などと捉えれば負担にもならない

知る必要のない概念としてスルーして行くところも面白くて、「ただ作りたいものを作るから、芸術家は全員自称で良い」という前向きな概念も面白い

報酬とか、地位とか、名誉などの欲望の外側にあるものが芸術であり、感性の近さによって交わるというものであると考えるのならば、素直にありのままを受け止めれば、それで良いのではなかろうか

いずれにせよ、魅力たっぷりのキャラを堪能する時間であり、のんびりと目の前で展開していく優しい時間を感じれれば良いのだと思う

何かしらの学びが要るとか、感動が欲しいという次元とは違うところに存在しているので、それはそれで良いのかもしれない

海に向かう道がたくさんあるように、芸術に向かう道もたくさんある

そう言った意味において、環境という付加価値が芸術に与える可能性というのは大きいのかな、と感じた