敵のレビュー・感想・評価

全263件中、141~160件目を表示

虚の中のリアリティ

夢なのか妄想なのか現実なのか不確かな事象がスクリーンで起きる事自体を楽しむ映画なのかと思うが、終盤は全てが夢か妄想にしか見えなくて(実際そうなんだろうけど)割とどうでも良くなってしまった。

ギリ現実なのかもと思わせる描写があれば感じ方は違ったのかもしれないが。

映画や小説が全て虚なのは当然だが、虚の中のリアルのバランスとして自分はこの作品は上手く受け止められないと感じた。

丁寧な日常を丁寧に描写している序盤や、心の状態が日常の行動に波及している終盤の描写とかは好きです。

彼の様に地位も名誉も手にした人間でさえ、その地位と名誉の源泉から離れてしまった後の姿の描写として身につまされるリアリティがある。人間は一定以上自己のアイデンティティを外部に依存せざるを得ないが、依存の程度や強い場合や依存先が少ない場合の危うさについては老後に限らず意識しなくてはならない。

原作未読なので映画単体としての評価です。

一人の俗物を襲う「老醜」と「死」

仏教で説く「四苦八苦」の四苦は生・老・病・死を指す。老と死は一続きではない。老いることは苦しみであり、そして死は別に存在する。この映画は老と死を峻別して別々にみせているところに際立った個性がある。

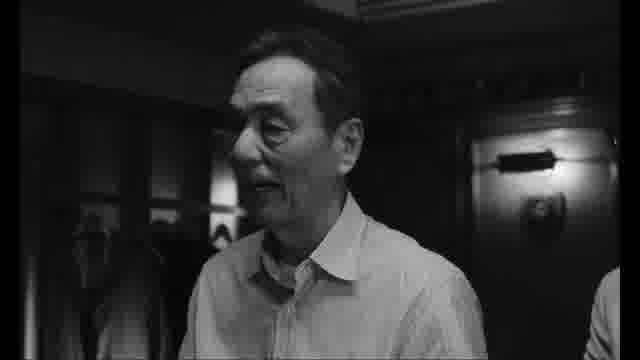

主人公渡辺儀助は大学教授だったがすでに引退し妻にも先立たれた。古い日本家屋で暮らし、身の回りのことはキチンとこなす。食べることにこだわりがあり、凝ったものはつくらないが飯を炊き、肉や魚を焼くなどして菜をつくり食事を楽しんでいる。講演の謝礼は10万円と決めており(安売りはしない)貯金が尽きたときは自裁すると公言している。

要するに自律的、スタイルスティックな生活をおくっているわけだが、翻っていうとこれは老醜を恐れているからに他ならない。ありのままの自分を受け入れられないという意味で俗物であろう。

だが年月は人を老いさせていく。顔の張りはなくなり、身体はたるみ、加齢臭が漂うようになる。

そして儀助を取り巻く女たち。教え子の旅行雑誌編集者は時として儀助を訪れ心をかき乱す。彼女の狙いはよく分からないが、恐らくは学生時代の楽しかった記憶を思い起こしたいというような気持ちなのだろう。バーで出会った女子大生は金目当て、そして儀助の夢うつつに現れる亡妻は儀助の言うことを聞かず恨みごとを申し立てる。つまり、自分勝手な彼女たちと自分自身の欲望に振りまわさせることによって儀助の老醜が隠しようがなく晒されていくのである。

そして「敵」。恐らくこれは死を指している。死は老いとは別のところから現れ、容赦なく人を打ち倒していく。青森から上陸し、黒く汚く這いずる者たちというのは儀助の持つ「敵」=死のイメージなのであろう。

「敵」=死は突然やってくる。これは映画の中でフランス語の引用でも示されるし、儀助の友人であるデザイナー(松尾貴史)が敵を見た後、突然死ぬシーンでも説明される。

老醜から逃れられなかった儀助は「敵」=死からも逃げられない。

残酷な映画であるとしか言いようがない。

映画の最後は、儀助の残した遺書によって家を相続した遠縁の槙男と思われる人物が家を見て回るシーンで終わる。槙男がのぞき込んた遺品の双眼鏡に、儀助の姿が一瞬映る。人は死に、その記憶はかすかに亡霊のように残るが、やがて跡形もなく消え去っていく。その無常を改めて感じた作品でもあった。

敵とは…

女性たちが上品

敵とは

現実と妄想のバトル

こういう映画が好きなら

老いの恐怖を経験している人にとってはあるあるネタ的な感じでメタ的に...

crescendo(だんだん強く)

なんじゃこりゃ

最初は年配男性の一人暮らしの丁寧な暮らしぶりが淡々と描かれていて、

モノクロというより極限まで彩度を落とした映像で、

登場人物もセリフも少なくとにかく眠かった!!!

一人また一人と登場して話は進むが、途中から夢?妄想?現実?ごちゃ混ぜで

なんのこっちゃの世界でした。これがSFというものなのか。

私はSF作品を読んだことがありません。筒井先生の作品も読んだことがありません。

知識がないからか理解できない。。。

最後なんてもう、とんだ安っぽい映画を見せられている気分。

筒井先生が以前、関西ローカルの番組にコメンテーターとして出演しており

いつも最後に確信をつく一言や粋な一言を仰るのがとても面白く好きでした。

だけどこれはよくわからなかった。原作を読んでみたくなりました。

「PERFECT DAYS」と表裏一体

よしだメンタルクリニック

朝から米を研ぎ、鮭を網で焼く…というような老インテリの絵に描いたよ...

結末は???だが、確実に面白かった!

興味を惹かれるストーリーで「この後どうなるんだ?」という展開が終始続きました。

ラストは視聴者に委ねれた形だと思いますが、映画としては面白かった。

元大学教授で慕ってくれる元教え子もいて、雑誌の連載があったり、手の込んだ料理を作ったりで毎日がそれなりに充実している。

いわゆる勝ち組の知的階級の年金生活者ですが、やはり高齢者の一人暮らしは孤独なんですね。

目を引く場面ではカラーになったり、人物の何気ない登場シーンがハッと驚くような撮り方をされていたり、モノクロ映画の良さを活かした演出が斬新でした。

ホラーかと言われればそうでもない気がしました。

確かに「敵」が日常の中でだんだんと近づいてくる描写があって、怖さを感じる場面もありますが、過去の思い出や妄想の中の人物のぶっちゃけた発言がコミカルで、見ててクスリと笑える場面も多かったです。

だんだんと近づいてくる「死」が敵そのものだったようにも思えますね。

老い

おっとりした時間が徐々にすり減っていく。

元フランス文学の教授の渡辺儀助は自分の貯金残高に残りの時間を合わせながら悠々とした時間を過ごしていた。同時に彼の崩壊もゆっくりと忍びこんでいく。

細部まで気を配られた日常が、儀助が孤立していくごとに噛み合わなくなっていく。連載の打ち切り、友人の死、女、老化、敵。

アケルマン的な淡々とした時間がだんだんとリヴェットの世界のように壊れていくサスペンスはたまらない。

白と黒だけの色彩設計はよく練られている。敵は黒だ。それに注目して見ても面白い。単純に映像だけを味わおうとしても、コントラストがはっきりしつつ、グラデーションもきめ細かいモノクロ映像は興奮させられる。

食事と排泄、睡眠、セックス。人間の罰が作品全体にきちんと並べられていて、生のあり様が老いを際立たせている。儀助の欺瞞と虚飾に満ちた死生観がハリボテであることが暴露される。

コルドリエ博士にも似た儀助の妖しい妄想の旅は映画としてこの上ない。

満点。

ホラー映画かな

静か過ぎる恐ろしき日常

不安と晩年

全263件中、141~160件目を表示