敵のレビュー・感想・評価

全263件中、121~140件目を表示

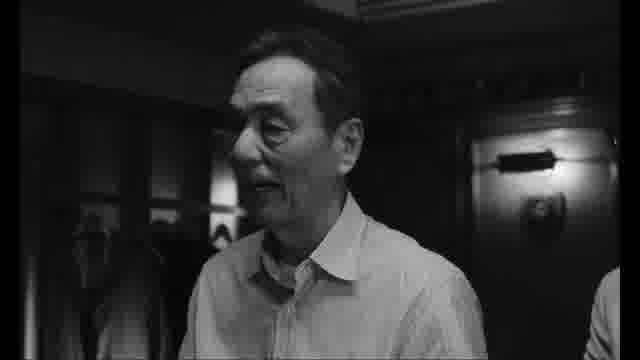

長塚京三さん、素晴らしい。

「毎月の支出から年金とわずかな原稿料を引いて、貯金の総額を割ればいつゼロになるかがわかる、。そこがXデイってこと。残高に見合わない長生きは悲惨だから」と、渡辺儀助77歳は数少なくなった友人の湯島に言う。妻に先立たれて20年。フランス文学の教授は10年前に辞めた。

慎ましい毎日だが食事にはこだわり、朝昼晩と自炊をする。焼き鳥なんかは下作りから丁寧に作り晩酌をする。

私は渡辺儀助よりちょうど一回り若いが、まさに今年から年金とわずかな配当収入で毎日を生きることにした。渡辺と同じように全ての支出は賄えないので蓄えが尽きたら人生も終わるのではないかと思っている。今は幸いにも私には元気な妻も家族もいるので孤独ではないが、先を考えるとやはり身につまされる。

「敵」とは何かと言うことを観た人は皆、思うだろうが、決して「北の脅威」でも単なる「老い」でもない。私なりに考えると「弱くなった心根に忍びこんでくる闇」のようなものであり、それは年齢に関係なく襲ってくるのではないかと思う。

長塚京三が演じた「恋は、遠い日の花火ではない」の名コピーが忘れられないサントリーOLDのCMは30年前。その頃も素敵な中高年であった。そして後期高齢者になっての今作の主演。その佇まいと演技。素晴らしい。これほどの適任はなかったのではないかと思っています。

今年の私の映画鑑賞はまだ始まったばかりですが、先ずはベストムービーと認定できます!

誰の身にも起こる事なのでしょう

ちょっと難しいと思いましたが、おもしろい世界でした。

これは現実なのか夢なのか、それとも幻想なのか。それらの世界が交わって何が本当なのか分からなくなります。亡くなった人にも生きている人の身にも起こる不思議な出来事。

その良く分からない世界に引き込まれて行きます。 敵とは何なのだろう。恐らくは自分の心の中にある様々な問題が敵と言う姿になって表れるのでしょうか。年齢を重ねれば重ねるほどにその存在は大きくなって行くのでしょう。渡辺先生のように真面目な人ほど敵は容赦なく襲いかかって来るのではと思いました。

そして年を重ねていけば全ての人の身に敵は現れると言う事なのでしょう。

何よりその世界を見事に演じた長塚京三さんは素晴らしいと思いました。妖艶な雰囲気を醸し出した瀧内公美さんにも魅了させられましたし、黒沢あすかさん、河合優実さん、二人の松尾さん、演者さんみなさん良かったと思います。

モノクロと言うのもこの世界にマッチしてましたね。

いい映画を見ました

丁寧な生活

最近思うのです

人類は「長生き」したいと思っていた時代があったなと

今はどうだろうか?

日本は少子化になって老人が増えてきているのにいまだに世間は若者を取り込もうと躍起になっている

テレビやメディアもそうだし巷に流れている音楽もそう

ショッピングモールも街の繁華街も必死に若者をターゲットにしている

あらゆる基準が若者設定なのはなぜなのだろうか?

私ももう歳だしこちらを向いてほしいとも思わなく、またこちらをターゲットにされてもめんどくさい

この先幾つまで生きるかよりもどうやって生活していけるかがこの先の問題になってしまう

無駄遣いは子供の頃からしなかったつもりでいるけどこの先きっと死ぬまでしてはいけないのかと思うと少々残念な思いである

死期がわかればやりようがあるのだけれども医者にかかるとどうなることやら

病院に繋がれながら好きな事をやれるわけもなく、かといえ元気ならいつまで生きるか分からないから貯えも減らすことは出来ないし元気なら働かなくては生きて行けそうもない

せめて映画館で映画を楽しむくらい身体と心と少しばかりのお金があれば満足とはいかないにしてもそこそこ嬉しいかな

敵は何処にいるのか?

それが何なのか?

立ち向かうべきなのか?

みにつまされる作品でした

敵って何だ?

妻に先立たれ、祖父の代から続く日本家屋にひとり暮らす、元大学教授で77歳の渡辺儀助は、毎朝決まった時間に起床し、ご飯を炊き、料理も自分で作り、洗濯、掃除、もきっちり行い、頼まれた原稿を執筆し、時には友人と酒を飲み酌み、教え子を招いてディナーも振る舞っていた。この生活スタイルで預貯金があと何年持つかを計算しながら、平和に過ごしていた。そんな儀助だったが、ある日、書斎のパソコンの画面に、敵がやって来る、と不穏なメッセージが流れてきた。その後、教え子とエッチしたり、人殺しの後始末を手伝ったり、とおかしな夢を見て・・・そんな話。

儀助が教え子に恋心を持っていたのは、彼女が学生の時からみたいで、その気になってたら、アカハラやセクハラ出来てたんだろうけど、奥さんが怖くてしなかっただけみたい。

前半は真面目なじいさんみたいだったが、後半はエロ親父になり、ガラッと感じが変わった。ほとんどが夢だったのかもしれないが。

で、あんなに健康そうだったのに、ころっと死んだのはなぜ?

主役の長塚京三は良かったし、教え子役の瀧内公美は相変わらず色気があった。

バーで出会った大学生役の河合優実とも何か有るのかと期待したが。

ラストの中島歩が落とした双眼鏡の意味は何だったんだろう?

結局、敵って何だったんだ?

「筒井康隆」

前半は役所広司の「パーフェクトデイズ」を連想させる、男性独り暮らしの変わらぬ日常。

そして、何やら「不穏」が近づいてくる。

人生のゴールを収入面から計算し、達観した余生を過ごす主人公。

しかし「眠って」「起きて」「食べて」「出す」という、動物として当たり前の生理現象、そして「性」と「老い」。

彼はその全てから逃れることはできないことを分かっていながら、気付かないフリをし続けている。

しかし、その「敵」を自覚したとき、彼のとる行動は…。

起きることのほぼすべては比喩である。

後半で、あのボンコツ編集者に教え子の靖子が「全部メタファーよ」と告げるシーンで、あらためて私たちも客観に引き戻される。

長塚京三の芝居はすごく良い。クールにキメた彼がどんどん追い詰められる感じとか、年齢を感じさせないビビッドな表情。

吉田大八監督作品としては好きなタイプの映画。(過去作では「紙の月」が好き)

決して「分かりやすい」「面白い」映画というジャンルではないし、「感動作」でもない。

「筒井康隆」という原作者の作風を知らないと、戸惑う観客もいるだろう。

モノクロながら伝わるあの料理のそこはかとない「うまそう」な感じが常に「生」と繋がっていて、決して彼が世を儚んではいない、むしろ執着してる、と確信できるからこそ「そうでない自分」を演じている彼のどこか滑稽な感じが、私にも我が事として伝わってきた。

是非もなし ならば死ぬべき時に死なぬは恥よの

若い人、人生折り返しを迎えた40代以前の人には意味が分からない映画でしょうね。

老人にとっての「敵」とは? 貯金残額?、病い?、死?、孤独?それらが北から進軍してくると言うメタファーなんでしょうか。自分から近づいている筈なのに、自分は変わらずにここにいて向こうから近づいてくると言う錯覚。

世の中にはモノクロでしか夢を見ない人がいると聞いてびっくりした事があるのですが、我々は最初から夢を観せられていたのでしょうか?どこから現実でどこから夢なのか。

明らかに明晰夢と分かるシーンもありました。明晰夢を現実世界に活用する研究も、現在盛んになされていますが、そうなってくるともはや夢の世界と現実世界は地続きと言えなくもないですね。

目を背けたくなるような老人の性の生々しさ。「清貧なんてものに幸せはないんですよ?」と告げられる絶望感。しかも否応もなくこれが現実という残酷さ。俗っぽさこそ人間の本質と言わんばかり。ここら辺の描写は原作者大好きですよね。長塚京三がその役どころにすごくハマっていて、とても良かったです。

暫くしてから、この人の「死に時」とはいつだったんだろうな?と考えていた。大学教授を退官した時?奥さんが亡くなった時?誰にだって死に時は存在すると思うけど、殆どの人はそのタイミングを逃しているんじゃないかと思う。もちろんマスミサイルじゃないけど「死ぬまで生きようとする」だって正解だけど、全ての人に当て嵌まる訳じゃないよね。自分は死ぬべき時を見極めて死ねるだろうか?…いや無理だな〜(笑)

気持ちがわかる年代になったか?

想像から妄想へ

夢や妄想、幻覚も多用すると収拾がつかなくなる。

土曜日の朝9時からの鑑賞。私は50代後半ですが、観客の中で最年少か...

土曜日の朝9時からの鑑賞。私は50代後半ですが、観客の中で最年少かも。

真ん中が空席が目立ち、皆さん端っこ席が好きみたい(年齢的にもトイレの関係?)

そういう自分も端っこの席。

「ファーザー」「PERFECT DAYS」「生きる」と大好物の種類の映画

自分も定年間際の50代後半、これからの人生をどういう風に生きるのか

迷っている最中でもあり、こういう映画は必ず何かしらの気づきを与えてくれます。

今回思ったのが、年をとっても丁寧な生活をしたいなということ

自分で食事を作る、寝るときはパジャマに着替えて布団で寝る、人と接するときは

相手への配慮を忘れずにとか当たり前のことを日々生活としてするようにしたいなと

改めて思いました。

ただ、前半の丁寧な生活をしていた時よりも、妄想の中で抗っている主人公の方が生きてる!という感じはし、やっぱり人間が生きていくというのは苦行みたいなものなのかなと思いました。

老いと死を見つめることによって、生きる目的を知ることができる。

映画レビューにひかれて鑑賞。

主人公の渡辺儀助が長塚京三なのか、長塚京三が渡辺儀助なのか分からないぐらいのハマり役。

また、久しぶりに観たモノクロ映像から新鮮な印象を受け、全体がシャープな作品となったのではと思う。

「敵がやって来る」とは何か?を上映中ずっと考えていて終盤になり、敵が“老い”であり“死”を指すことではないかと分かり、起きている出来事が少し滑稽に思えてきたが、観ているこちらも妄想と現実の境が段々分からなくなってきて画面に没入していった。

主人公が規則正しい生活を心がけ、特に食材にこだわり、調理に手間暇かかった焼き鳥やローストチキンには、昼前に鑑賞したため、お腹が減って仕方なかった。

冷麺でキムチを食べ過ぎて下血したのには笑ってしまった。

モノクロ映像だからこその場面かなと思った。

70代後半の老齢であっても性欲には勝てない性にも笑ってしまった。

わが身に当てはめて解らないわけではないのと、“エエ格好”したいことが若さを保つ秘訣であることも大事かなと思ってしまう。

観客がかなり年齢の高い方が多く、自分自身を振り返ってみても、この映画の持つ意味は大きいと考える。

2503

敵は自分の心の内に有る‼️❓

筒井康隆は六十過ぎに七十過ぎの主人公の自称録のようなこの小説を書いたらしい。

綺麗な教え子、バーのバイト女子大生、エロい、ジジイには刺激が強すぎる、妄想だとしても、そのソースは、多分、ジジイの同時進行では無く、現役時代に源があるのだろうが、妄想で自慰する爺い、良い響きだ、そんなジジイになりたいもんだ。

料理もする、これも妄想なんだろうな、カツプメン食べてるシーンもあるし。

原作が生々しく挿入するとこまで妄想するけど、映画は高潔なので、減点した。

はるばる観にきた甲斐が有る、主人公は映画と同じくらいの年齢なのだから、その覚悟たるや尊敬に値する。

白黒なのに、この表現力たるや、驚愕に値する、私もこのように老いたいものだ、敵は無しにして、良い映画でした🎞️🎟️ありがとうございました😊😭

長塚京三さんの演技が妙に心地良い、観終わっても直ぐまた観たくなる摩訶不思議な傑作

主人公は老い先が短いとはいえ、いつまで続くのか分からない人生の終わりを予測し毎日淡々と過ごす元大学教授の老人

でも歳をとっても瀧内公美さん演じる元教え子に「私としたいの?」と言われ欲情したり、河合優実さん演じるBARでバイトするミニスカ女子大生に会いに“自分なり”にオシャレして出かけたり、と現役男性の様に振る舞うが、やがて“敵”の存在によってシームレスな世界に身を投じていく、というメチャクチャ難しそうな役を長塚さんが演じ素晴らしく見ごたえがあります

主人公が毎日ひたすら作り続ける食事が毎回メチャクチャ美味しそうだった

確認したらいろんな映画やドラマを手掛けてきたフードスタイリスト飯島奈美さんのデザインとのこと、モノクロなのに焼き鮭や串焼きなどが匂いまで伝わってきそうに撮られていて流石だなあと感心しました

そして、もちろん料理だけでなく日本家屋など全編においてもモノクロ映像がすごく綺麗、作品に引き込まれて直ぐに忘れてしまうぐらい違和感がないのが不思議でした

最後に

自分の中で強烈に印象に残ったのが、瀧内公美さん、今まで全然そんな風に見えた事はなかったけど、本作ではモノクロのレトロな雰囲気が似合っていて、とても綺麗ですごく色っぽく素敵でした

河合優実さんはいつもと一緒の安定感で良かったです

北から来るものThat Which Comes from the North

原作は未読。

権威になる、と

どうなるか?

権力を持つ、と

どうなるか?

歳をとる、と

どうなるか?

多くは、良くも悪くも、

権威=自分

権力=自分

になってくる、なってしまう。

歳上というだけで・・・以下同文。

でも、その最中、自ら気がつくことが

難しかったりする。

その間、イコール自分が日常を侵食する。

主人公は【フランス近代演劇史の権威だった】人。

悪気はなくても、

権威=自分、権力=自分になるだろう。

いわゆる【偉そうな】人に描かれていないし、

そんな人ではないように見えた。

むしろ権威から遠く見えた。

それでも、知らず知らずのうちに

彼は妻との約束を果たさず、

教え子との関係性にも問題が

あった【かも】しれなかった。

そうやって

気づかず

取りこぼした

数々の事どもが、

気がつかないふりをしてきた事が

一人になった刹那、

北からやって来る。

そんな風に観てて思いました。

I haven’t read the original work.

What happens when someone becomes an authority?

What happens when someone gains power?

What happens when someone grows older?

In many cases, for better or worse,

authority becomes oneself.

Power becomes oneself.

And simply being older… well, the same applies.

But in the midst of all this,

it can be difficult to notice it oneself.

During that time, the equation “I = authority”

slowly infiltrates one’s everyday life.

The protagonist is a man who used to be

an authority on modern French theater history.

Even without ill intent,

it’s likely that authority and power

became synonymous with who he was.

He wasn’t portrayed as the stereotypical “arrogant” type,

and he didn’t seem to be that kind of person either.

In fact, he appeared far removed from authority.

Even so, unknowingly,

he failed to keep promises to his wife,

and there might have been issues

in his relationships with his students as well.

And so,

the countless things he neglected,

the countless things he pretended not to notice,

all come rushing at him the moment he is left alone—

from the North.

That’s what I thought as I watched.

敵

考えても分からないと観終えて実感

大昔、ワタシが高校生だった時分、一時期筒井康隆作品にはまり読み漁ったことがありまして、その後も何冊かは読んでいるのですが、当時から「何だか分らん」世界なのに、なぜだか読んでしまっていたのを思い出しました。

スクリーンに映し出される映像はワタシにとって筒井ワールドそのもので、クスクス笑いながら観ていました。

この原作は未読で、吉田監督はどのようにご自身の脳内で嚙み砕き、何を表現したかったのか、そして筒井康隆は言葉だけでどのように数々のシーンを紡いだのか、とても興味が湧き、是非とも原作を読んでみたい!そしてその後再び映像を確認してみたい、そう思える作品でした。

まあ、万人受けする内容ではないのだと思いますが、はまる人は結構いるんじゃないかと思います。

そして、モノクロ映像は陰影が濃くてとても良いですね。

敵がやって来る

静かなモノクロの世界。物腰の軟らかい元大学教授の独居老人。フランス文学を専門とし、その権威としての自負もある。身の回りのことは自分でこなし、凝った料理もお手のもの。自分の身の処し方に手も打ち終えた。どこを切り取っても、元大学教授的『PERFECT DAYS』。ところが、もう人生の終末を穏やかに迎えるものと思っていた矢先、様々な出来事が舞い込んでくる。ささやかな、それでいて逃げきれない。いや、本当は心の奥底にまだそれを期待していたのだろう。興味がないふりしていながら、実は欲していたのだ。いろいろと。

さあそこでだ、突然の警告、「敵がやって来る」。もしかしたら、このメールを見つけた時ぐらいから、儀助はボケがはじまったんじゃないだろうか。たまにいるでしょう、強迫観念に支配されて暴れる老人が。儀助はそれだ。その視点で彼を見ると、すべてが納得できる。彼に迫る敵とは、達観していそうでいて本当はあった「不安」、若いものへの「嫉妬」、教え子への「欲情」、そんな隠れていた妄想のことだ。それが、ボケ始めることでタガが外れて顕在化したのだ。抑制も効かずに。それを傍から見れば、とうとうこの爺さんボケ始めた、となる。"あの裏窓の主人公はゲスだね。いたく共感するよ″とか、″フランス語は、愛を語るための言葉だからね″とか、つい少し前まで気取っていた姿はどこへやら、見るに堪えない妄想老人へと変わり果てる。いまそれに気づいている自分でさえも、あるとき、敵がやって来るかもと思ったら、戦慄が走った。長塚京三、絶妙。

全263件中、121~140件目を表示