敵のレビュー・感想・評価

全363件中、241~260件目を表示

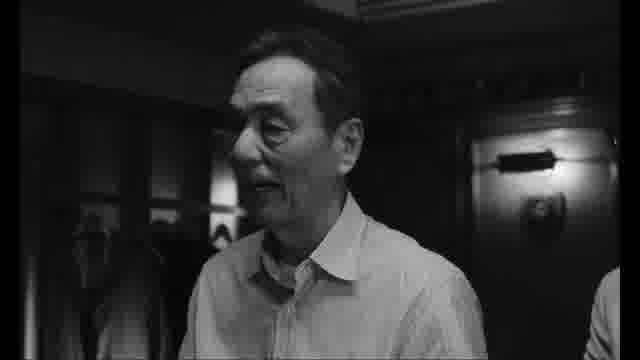

長塚京三さんありての力作。

前情報なしで鑑賞。

渡辺儀助氏の毎日のルーティンが良い。

退屈そうにさせていないのが

この役を演じた長塚京三さんの力感のないリアルな

演技力なのだろう。

渡邊儀助(77歳)はフランス文学の元教授、長塚京三さん(79歳)はパリ大学卒業で、偶然なのか?これ以上ない配役であり驚かされた。

老人特有の何ともおぼつかない言葉のやり取りや仕草。でも食卓テーブルの上はフランス仕込みなのか上品な香りがしたからその辺のバランスが良かった。

そして後半に「敵」が現れる。

それは自らの死に対する、或いは老いと孤独に対する恐怖心なのか? 亡くなった妻の言葉に対する反抗心なのか?夢また夢、妄想また妄想。

色々な交錯した心情が痛いほど伝わってきて、でもそれは重くはなく切々と伝わってきてクスッと笑ってしまった。

菅井歩美役の河合優実さんも良かった。

儀助と歩美のBARでの会話は本当に元大学教授と現役学生のそれだった。

現代設定なのに昭和の敵が襲ってくる不条理劇が面白い

妙にコントラストの強いモノクロ画面に高齢者の一人暮らしが精緻に描かれるうちに、突然異様な光景が挿入され、次第にその頻度が増し、何が現実で何が妄想なのか混然となる不条理劇でしょうね。ちょっとベルイマンの初期作品を思い出す、リアルなのにリアルじゃない、境界線を漂う不思議な感覚が、逆に心地よくもあり実に面白く鑑賞しました。

長塚京三扮する元大学教授でフランス演劇史の権威だった男、妻には遥か20年も前に先立たれ、それでも講演依頼やら原稿書きで収入もある優雅な1人暮らし。立派な庭付の日本家屋(Netflixの傑作「阿修羅のごとく」の家とそっくり!)に品のある調度品に囲まれ、見事な手さばきで料理もこなす毎日のルーティーンが微に入り細に入り描写される。モノクロなのに舌なめずりしたくなる程のシズル感が画面と音から溢れる。預金も漸減とは言うけれど、金の心配もせず、たまには洒落たバーにも通い、程々の社会とのコンタクトもある暮らしぶりは羨望でもある。

孤独を感じさせない秘密が徐々に展開される。出版関係での旧友続くグラフィックデザイナー、かつての教え子の女、バーで知り合った女子大生、後継者とも言えるまだ若い准教授、出版社からの新米編集者、そしていよいよ姿を現す亡くなった女房まで、結構賑やかなのです。ことにも瀧内公美扮する教え子には心浮くのが抑えきれない若さを歳に遠慮なく表現する。瀧内は前述の「阿修羅のごとく」でもそうですが、そこに佇むだけで色香がダダ漏れなのが雄弁で、そんな彼女の口から、「終電がなくなってしまうわ」とか「近々夫と離婚します」なんてセリフを聞かされれば浮足立つのもむべなるかな。

一方で、今や飛ぶ鳥を落とす勢いの河合優実扮する文学に対し真摯な女子大生に余計なお節介まで突き進んでしまう。もっともこれには手痛いしっぺ返しをくらうのですが、折角の河合優実なんですから、後になって「実は・・」なんて再登場するものと思ってましたよ。普通ならそう描くでしょうけれど、本作ではそう描かない所がポイントかも知れない。こうして徐々に周囲の人物が入り組んでゆく過程で、リアルを逸脱する作劇が素晴らしい。

血便に慌てた病院で恐ろしい診察を受けたり、旧友が唐突に死んだり、無遠慮な編集者が押しかけたりと妄想が拡張してくる。クールな1人暮らしを気取ってはいるけれど、いずれ訪れるであろう死への恐怖がそうさせる。教え子に体を重ねる妄想の裏で、妻に叱責されるのもまた妄想で。極めつけは「北」からの侵略でしょう、なにも北朝鮮とも中国ともロシアとも言ってません。が、家の中にまで押し寄せるゾンビ如くの群れは確かに恐ろしい。そもそも早々に登場する隣家に放置された犬の糞とて敵であったわけで。原作ありきの映画化ですが、この辺りの映像化は難しかったのではないでしょうか、それを見事に観客に疑念を持たせずに曖昧なまま提示出来たのが圧巻です。

なにより主演の長塚京三が素晴らしい。インテリで、落ち着き払った物腰で、なのに奥底に秘めた欲望と恐怖と真正面から取り組む知性。同世代の名優はいくらでもいるけれど、常識と言う鎧を纏った自然体を思い浮かべれば彼しかいないのかもしれない。チラッと喋るフランス語の発音を聞くだけで、私なんぞ平伏すしかありませんから。

現代の設定で、MacのPCが鎮座しレーザープリンターがスペースを食う書斎を除けば、殆ど昭和の雰囲気と言うか彼の生きた昭和が匂い立つ。お中元とかで頂き物の石鹸が溜りにたまって放出する。エメロン石鹸って今はもうないはず、ですが石鹸の香りってのがポイントでしょう。庭の井戸の存在感も凄いわけで、「貞子」で出て来やしないか心配してました。遂にXデーが到達し、子供もいないせいで、従弟の子供に遺産が受け継がれることに。ここでまた中島歩が登場し、いよいよもって前述の「阿修羅のごとく」と意識が被って来る。でもそれもまた味わい深いのですよ、美人4姉妹からは馬鹿にされそうですが。

人生の客たち

丁寧で手際よい調理

それに合わせた器選び

きれいな盛り付け

そして

実においしそうな食べっぷり

儀助は健康そうである

きちんと片付いた古い日本家屋も風情があり、自分のリズムで快適そうに過ごし羨ましい老人の独り暮らしにもみえる

そんな彼の人生にも客はたびたび訪れる

細々と続けていた仕事相手、美しいかつての教え子、バーで知り合うひとなつこい女子大生

プライドを保ち、ある時は品よく潔く礼儀正しく、ある時はほんのりときめき、ある時はこっそり自信を蘇らせ

家に戻れば長い人生の〝伴〟亡き妻の残り香を抱きしめる

そこまでは私もほんのりした幸せを感じながら居た

だが、招かざる客が現れ始める

それはこれまでの儀助を揺るがす不意の〝敵〟だった

敵に誘い出されるたび儀助は抗おうとする

不安は不可解な行動や悪夢となり目覚めの悪さは可哀想になるくらいだ

日増しに過去と現在の入り乱れ、おざなりになっていく食事に傍目にはどうしようもない影響があらわれているのがわかる

しかし彼の自覚はもはやそこにはないかもしれないし、

そもそも他の客とのエピソードも完全には不明だ

そんな儀助に余韻ある息を見事に吹き込む長塚さん

モノクロの世界に色も香りもぷんぷん漂わせ、時にユーモラスに、シビアに、おまけに人間の愛おしさまで匂わせながら栄枯ある人生の景色にシナリオにない部分の彼や彼の人生をも想像させてくれる

免れない老いに触れ、人の心の奥をしみじみとじんとさせる作品だった

訂正済み

バルザック!

意識するとそれは敵になるのか

老いからくるのか、孤独からくるのか。現実と妄想と夢の区別もつかないモノクロの世界の中、それは地味に確実に近づいてくる。それは孤独なのか、死なのか。変わらぬ日常に少しでも色付けするが、それでもモノクロから抜け出ない。

不思議な世界観を味わった。

歳とってから騙されたくないなぁ、、、

じわじわ

敵とは、己や世界 全ての現象や物質と向き合うこと

2025年劇場鑑賞6本目 優秀作 73点

言わずもがな、わたくしの生涯ベストの一つである作品、由宇子の天秤ぶりの瀧内公美と河合優実共演作であり、類をみない挑戦的な作品であった

当方、今作の存在とキャスト情報が出た瞬間から、2021年秋頃、邦画ミニシアター界隈に激震が走った当時から3年半の月日が経ち、上記の両者とも実力も名声も備え、満をじして集結すると聞いた時には、いつかはその時が来るとは思っていたものの、特にご多忙で引っ張りだこな河合優実をこのタイミングでキャスティングするかと、首を伸ばして2025年を楽しみにしていた次第でした

終始モノクロで描かれる今作は、劇中の時代性もあるが、一番は枯れた歳である主人公の見る世界に真新しさが失われて、終活に向かっていることを暗示している様に感じた

瀧内公美に対して欲が隠せなくなってしまう瞬間に一言まだそーゆー気持ちあるんですねみたいなぼやきに、枯れた自分でも動物的であることに軽蔑してしまうシーンなんかは思わず言葉にできないショックがあった

連載打ち切りの知らせを受けた時や河合優実にいい様にされた時は志し半ばもう老耄は現役が犇く表舞台から退散するべき存在なんだと自認するも、半分謙遜で半分不服な表情とまだ衰えぬ活力から伺えてなんとも言い難い

ベットフレームの角に紐をくくりつけ首を吊ろうとする動作のゆっくりながら機敏なところや、家に蔓延る子孫の霊に追われ家中闊歩すら時の迫真の上半身のダイナミズムなど、印象的な所作と演出が光る稀有な作品でした

「敵」とは?

「敵」とは生存権を侵害するもの

殺傷武器を持って命を奪いに向かって来られたらそれが誰だろうと敵と認定せざるを得ませんし、スポーツの勝敗も生き残りを賭けた疑似の戦いとすれば相手を敵と表現することも多々ありますし、昨今じゃ税金の負担度が上がりすぎて国民の生存権が侵されている、国民の敵は政府?政治家?いや財務省だ!などと云われる始末、現代の本能寺は一体何処にあるのやら。

命の権利を侵す最多最強の敵"老い"は決して逃れられない負け確定のラスボス、劇中で「敵はゆっくりやって来ない、いきなりやって来る」ということでしたが近づいてくる予兆は感じられる、それは"不安"という感情になって心に現れるのでしょう。

講演執筆の仕事も少なくなって収入が減った、貯金の底が見えて残高ゼロになる日が計算出来るようになった、20年健康診断をしておらず身体の状態がわからない、辛いものを食べただけで身体を壊した、後を頼める親族もいないなどなど経済的な不安、健康の不安、孤独の不安が人生終盤となるとどんどん募って来るわけです。

不安は眠りを浅くし余計な夢を見ることになって感情を乱し、不安を取り除くためか夢や妄想の中で告白や言い訳、懺悔をし始め、儀助は現実と夢と妄想での不安との戦いに疲弊し急速に老いて抵抗する力を失ってしまい、ある日何でもない事をきっかけに"老い"は「不安」という弾をマシンガンのごとくダダダダダッと心に撃ち込む「敵」となりパニックになる、という映画だと思いました。

「不安が募っていつか"老い"が敵になるぞ、準備と覚悟をしとけ」なのか「準備を怠らず不安に支配されるな"老い"は敵じゃない抗うな」という話だったのか今はよくわかりません。

私もご多分に漏れずン十年前の中高生時代にショートショート文庫本はほぼ揃えたツツイストでした。筒井先生のような先達がこのような心理分析を作品にして残して頂けるのは非常に有り難いですね。準備と覚悟に繋がります。

いつか爺さんになって老いと不安に対峙した時、「嗚呼、これが筒井先生の言っていた敵かー、どれどれ、"老い"と友達になれるか試してみよう」と言えたら幸せな人生だったと言えるかも知れませんね。

老いによる錯乱を描いているのかも

原作は未読or積読で鑑賞。

(筒井さんの小説は、一通り高校時代以降1990年代半ばまで読んだはずだが、これは2000年以降発売かな?)

原作への忠実度や、文章から得られるはずの内容の解釈と、映画を観ての感想が合っているかはわからないが、自分の印象的にはアンソニー・ホプキンス主演の『ファーザー』を思い出すような作品でした。

自らを律して清貧を貫き、日々坦々と生きている矍鑠とした元大学教授の老人が、認知症になっていくのかどんどん現実と夢の境が曖昧になっていき、理性で封じていた様々な欲望(特に性欲や征服欲)が押さえられなくなり、妄想と幻覚に苛まれ、本人の視点で錯乱していく様を描いたように見えました。

自分も、あと10~15年もするとこの域に入ってくるのではないか(4~50代で発症する若年性の病気もありえるし)、という不安を搔き立てられて、変な焦燥感を抱く羽目に。

作中の「敵」の存在が、ネトウヨやパヨクと言われる連中の語る妄想みたいで、作品として「今という時代に合ってる」と思いました。

また、長塚京三さんという配役ゆえの説得力というか。

若い頃は厳格で清潔だっただが、お年を召されてスケベ爺になっていく姿にものすごい説得力がありました。

一般的に面白いかどうかというと微妙だったのですが、映画祭など評論家系へ向けてはかなり受けそうな仕上がりで、昨年の東京国際映画祭の受賞結果はなるほどと思いました。

老人は夢見る、もうひとつの人生を

長塚京三さん演じる主人公の日常を見ているだけで満たされる映画。皆さんも名前を挙げる映画、「PERFECT DAYS」を思わせる丁寧な暮らしだ。あの映画はあつらえた感じで好きでなかったが、こちらの長塚さんが包丁を握り、コーヒーミルを回す様子は知的で芯が通っていて、しかし高齢者のもろさをちゃんと感じさせる。

主人公は退職して10年以上の大学教授で、今でも講演をしたり美人の教え子が訪ねてきたり、「俺もまだまだやれるな」と思えるうらやましい老後だ。資金が尽きたら潔く死ぬと言いながら、教え子との情事を夢見たり、バーで出会ったフランス文学専攻の女子大生にときめいたりする。

甘い夢もあれば、病気、亡き妻をめぐる後悔などの苦い夢もある。そのたびに主人公は夢から覚め、ベッドに横たわる痩せた姿をさらす。このように、達観しているようで「もしも、こうだったら」を夢見てしまうのが老境ということだろうか。

映画の後半では、主人公の妄想が深刻化し、いよいよ夢か現実なのかわからないシーンが続く。認知症や、ネットの陰謀論と現実を混同するような描写。でも果たして必要だったのか。私は途中で冷めてしまった。

認知症を描くなら、周囲の反応の冷たさや生活スキルの破綻などの描写があればリアルだと思うのだが。長塚さん演じる主人公は、どうしても最後まで健全に見えてしまった。またネットの陰謀論は時代を描こうとして古くなってしまう要素だと思う。

個人的には、この映画はあくまで長塚さんの日常の連続で描いて欲しかった。あるいは、ホン・サンス監督の「WALK UP」のように、主人公の言動や人間関係がチャプターごとにしれっと変わってしまうような形も面白かったと思う。

3人の美しい女性が出てきて、河合優実さんにはもちろんドキドキしたが、亡き妻(黒沢あすかさん)と一緒にお風呂に入る夢のシーンが一番好きだった。「生きているときは恥ずかしくてできなかった」だって。

夫に先立たれた妻が主人公なら、タイトルは…。

最多の世帯形態は単身世帯で、3割を超える現在。

「敵」は、ひとり暮らしの元大学教授 儀助の生活を描く、白黒映画。

原作者の筒井康隆さんのSF作品が好きで、侵略モノかなと思って観に行ったら、思っていたのと全く違ったけれど、これはこれで面白かったー!

儀助は、妻 信子亡き後、美しいけれど高齢者には住みにくそうな日本家屋でひとり暮らしをしている。

儀助は日々丁寧に暮らし、元教え子 靖子などが仕事がらみながらも訪ねてくる。

若く美しい靖子のために、儀助がこじゃれたフランス料理を頑張って作る姿は、微笑ましかった。

やはり、手の込んだ料理は、誰かのためにでないと作らないよね。

冷静に考えれば、70代の男性は、バー夜間飛行のスタッフの女子大生 歩美のように、恋愛対象ではなく、ATMのようなもの。

けれど、その辺が分からないところが老い、なのだろうか。

信子と靖子が、儀助の妄想の中でケンカするシーンがあるが、それは彼の願望だろう。

私が信子なら、財産分与をきっちりして、喜んで靖子に譲るけれど。

儀助のかわいく愚かな面に、笑ってしまった。

儀助は、何も肩書のないひとりの高齢者である自分ときちんと向き合わない。

意識も環境も、今の自分に合う形にアップデートすることなく、遺産相続人に指定した甥にさえ、できるだけ現状を維持することを望む。

彼は、死ぬその時まで、人生の最盛期の残り香を手離したくないと思っていたのだろう。

だから、「敵」の幻想におびえていたのかもしれない。

もし、信子が儀助を見送り、この家にひとり残っていたなら、どんな話になっていただろう。

屋敷や蔵書を売り払って、そのお金で立地の良い50㎡くらいの新築マンションを購入し、日々快適に暮らしていたのではないだろうか。

友達と旅行に行ったり、チョコザップ行ったり、エステで若返ったり。

タイトルは何になるだろう…「味方」?

筒井康隆は学生の頃はまった時期があり

白黒の世界に襲われたのは

原作未読。

モノクロの映像は先入観でどうしても古きもの、と感じてしまう。そこで使われる家電は現代の物だ。一方でやかん、ホウキの登場。私の頭の中で時間軸が混乱する。

この時点で映画の作り手達に囚われてしまったのではないか、と思う。

公式サイトには渡辺(長塚京三)の生活の説明があるが、どこからが現実でどこからが夢なのか分からなくなってくる。身も蓋もない言い方だが全てが渡辺の夢か、もしかしたら認知症が渡辺に見せる世界なのかとすら考えてしまった。

でもここまでが現実、ここからは虚構とはっきりさせず交互が自然に、難なく繰り広げられる感覚。やはり私は術中にはまってしまったようだ。

敵。その正体は分からない。私にとってはこの白黒の世界が敵になって襲ってきたのかもしれない。

これって…

集団自◯なんて、あっかんべーだ

現実と妄想が判然としない世界にひとり古老の元大学教授が生を紡ぐ物語

ここには忖度する者もいないし、裸の老醜を晒したくないプライドがあるので、無限地獄のようだろう

街を歩くと一様に枯れた老人の孤独な姿を見ることが多くなった少子高齢化日本の今の姿

初老になる私にとって、痛い場面も続くが、真っ直ぐ前を向いて歩きを続けようと思った

彼の収支の現実も気になったが、原作にははっきりと書かれている その額からみればなんとでも再生しようと思えば出来る額である

ここは敵は自分にあるという踏ん張りは出来なかったものだろうか?切にそれを思った

全363件中、241~260件目を表示