「筒井節がさく裂する原作の混沌とした世界観。モノクロームの静かなたたずまいにだまされてはいけません。かなりぶっとんでいます。」敵 流山の小地蔵さんの映画レビュー(感想・評価)

筒井節がさく裂する原作の混沌とした世界観。モノクロームの静かなたたずまいにだまされてはいけません。かなりぶっとんでいます。

●はじめに

年を重ね、死期が近づいていると感じた時、人は何を考えるのでしょうか。人生の最期に備える「終活」が浸透してきた今、残していく家族や家の処遇について生前から考えている人も多いことでしょう。周りの人に迷惑をかけず、静かに逝くことが美徳とされる風潮が顕著になってきています。しかし人生はそう思い通りにはいかないものです。

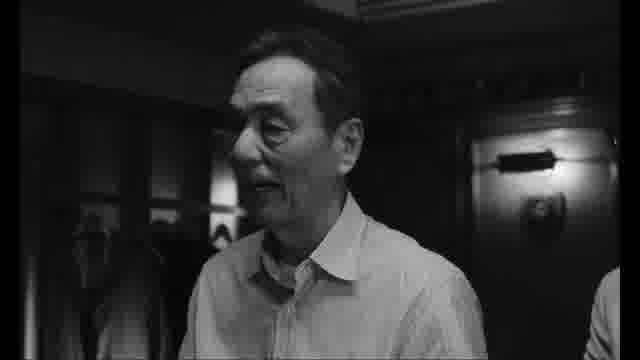

そんな人生をどう終えるのか問いかける作品が本作です。筒井康隆の同名小説を、「桐島、部活やめるってよ」「騙し絵の牙」の吉田大八監督が映画化。12年ぶりの映画主演となる長塚京三が、儀助からあふれる知性を表現。昨年の東京国際映画祭ではグラシプリを含む3冠に輝きました。穏やかな生活を送っていた独居老人の主人公の前に、ある日「敵」が現れる物語を、モノクロの映像で描いたのです。

吉田監督は、パンデミックのなか、蔵書を読み返していて、1998年に書かれたこの筒井康隆による原作小説に再会したそうです。

「朝食」「友人」「物置」……といった40以上の章に分かれていて、こまごまとした、こだわりのある暮らしぶりが主人公の視点で書かれ、そのなかで、ゆったりと物語が進むのです。描写の細部に魅力があり、これを映画化するのは至難の業と思える小説だったのです。

仕掛けとして用意したのは、舞台となる、主人公の、築100年以上、文化遺産レベルの民家を利用した家と、それを活かしたモノクロームの映像です。まるで、小津安二郎か、成瀬巳喜男の映画のような、端正で、どこかストイックなたたずまいを見せてくれます。

●ストーリー

ひとり暮らす、渡辺儀助(長塚京三)77歳。大学を辞して10年、フランス近代演劇史を専門とする元大学教授。20年前に妻・信子(黒沢あすか)に先立たれ、都内の山の手にある祖父の代から続く日本家屋で一人慎ましく暮らしていました。

毎朝決まった時間に起床し、料理は自分でつくり、晩酌を楽しみます。食事の内容、食材の買い出し、使う食器、お金の使い方、書斎に並ぶ書籍、文房具一つに至るまでこだわり、丹念に扱います。その割には、使い切ることもできない量の贈答品の石鹸をトランクに溜め込み、物置に放置していることも。

麺類を好み、そばを好んで食します。たまに辛い冷麺を作り、お腹を壊して病院で辛く恥ずかしい思いもするのです。食後には豆を挽いて珈琲を飲みます。

親族や友人たちとはすっかり疎遠になりましたが、元教え子(松尾諭)は儀助の家に来て傷んだ箇所の修理なども手伝ってくれます。また、時に同じく元教え子の鷹司靖子(瀧内公美)を招いてディナーを振る舞ったりもするのです。元教え子で出版社勤務の男(松尾貴史)と行ったバー「夜間飛行」で、デザイナーの湯島と酒を飲交わします。そこで出会ったフランス文学を専攻する大学生・菅井歩美(河合優実)に会うためでもあったのでした。でもこのあと歩美に300万円貸したものの行方知れずになります。

湯島の提案から、儀助は講演や執筆で僅かな収入を得ながら、預貯金が後何年持つか、すなわち自身が後何年生きられるかを計算してみることにします。収入に見合わない長生きをするよりも、終わりを知ることで、生活にハリが出ると考えたからでした。来るべき日に向かって日常は完璧に平和に過ぎてゆきます。

できるだけ健康でいるために食生活にこだわりを持ち、異性の前では傷つくことのないように、なるだけ格好つけて振る舞い、密かな欲望を抱きつつも自制し、亡き妻の信子(黒沢あすか)を想い、人に迷惑をかけずに死ぬことへの考えを巡らせます。 遺言書も書きました。もうやり残したことはないと儀助は思ったのです。

そんなある日、パソコンで原稿を書いていると不気味なメールが届きます。文面は、「敵がやって来る」と不穏なメッセージが流れてくるのです。

いつしかひとり言が増えた儀助の徹底した丁寧な暮らしにヒビが入り、意識が白濁し始めます。やがて夢の中にも妻が頻繁に登場するようになり、日々の暮らしが夢なのか現実なのか分からなくなってくるのです。

知らぬ者が庭をうろついたり、ゾンビが退去して襲ってきたり、遠くで銃撃戦の音が響いていたり、表に出れば隣人が撃ち殺されたりするのです。

「敵」とは何なのか。逃げるべきなのでしょうか。逃げることはできるのでしょうか。自問しつつ、次第に儀助が誘われていく先にあったものは…。

●解説

冒頭は、朝ごはんを用意し、洗濯や皿洗い、掃除、買い物を淡々とこなしていく儀助の日常が映し出されます。決まったルーチンをこなしつつ、たまの楽しみを満喫する姿は悠々自適な老後に見えるのです。時々家に来る教え子の靖子や、バーで出会った女子大生の歩美にひそかな欲望を抱きつつも、亡き妻の信子を思って自制します。しかし、信子が頻繁に夢に登場するようになり、やがて幻想と現実の境が曖昧になっていくのです。

講演や執筆の依頼は減っても、一律10万円の講演料や生活水準は落とさないと決め、日々の出費と貯金残高を照らし合わせていつまで生きられるのか計算する儀助。敵の襲来に備えるように老いや死への万全な対策をとっていたのです。

加えて儀助は、若い女性にもてるのです。インテリで包容力があり、清廉潔白に生きていたので、枯れた紳士ではあるが、何かと頼られる存在でした。

プライドを保って生きているように見えます。しかし「敵」が現れてからというもの、教え子の靖子と、性的な関係になるという妄想に猛烈にかられたり、歩美に「先生に教えてほしかったな」と言われメロメロになったりと、長年潜在意識の中でうごめいていた欲望が噴出するのです。

さらには時折、亡くなった妻の信子まで夢に現れて、一緒にお風呂に入ったりするのです。生きていたときはそんなことは一度もそんなことはありませんでした。白黒の映像が、逆になまめかしくみえてきます。

この靖子や歩美との逢瀬に浮かれる姿は滑稽です。夢の世界では下心を見透かされ、責められ、情けなく許しを請うのです。夢を通して、今までの行いを悔やんでいるのか、それでも許されたいと願う自身の甘さを恥じているのか。まるで「このまま人生の幕を引けるのか」と自問しているようでもあります。過ちや自分が軽んじてきた相手、夢に表れた自意識も、儀助の平穏な人生を脅かす「敵」なのかもしれません。

但し「敵」は儀助を脅かし続けますが、正体は最後まで分からりません。

静かな生活が淡々と進むか、とみせて、主人公の内部では事態はまるで戦争状態に突入してしまうような、スリリングな展開。夢とうつつが混然一体となり、見る側を引き込む終盤は、筒井節がさく裂する原作の混沌とした世界観を見事に映像化しています。モノクロームの静かなたたずまいにだまされてはいけません。かなりぶっとんでいます。

●感想

わたしは、マルチバースとか夢落ちの展開が大嫌いです。そういうのって俳句でたとえれば、季語を比喩に使ってしまうようなものです。それでは季語の鮮度が落ちてしまうと口酸っぱく『プレバト』で言われ続けています。同様に映画でもメインストーリーを夢落ちにしてしまったら、演出者の思いつつままに、どんな不条理な展開でも可能にしてしまいます。その分観客には、何を伝えたいのかったのかさっぱりわからず、演出者の独り相撲にしてしまうところが、夢落ちの問題点でしょう。

原作に描かれたとおりストーリーをぶっ飛ばすのは、仕方ないのかも知れません。ただ本作上映が終わったとき、隣で鑑賞していた老夫婦が「何をいいたかったのか、さっぱりわかりません。」と語り会った言葉が全てだろうと思います。