「一人の俗物を襲う「老醜」と「死」」敵 あんちゃんさんの映画レビュー(感想・評価)

一人の俗物を襲う「老醜」と「死」

仏教で説く「四苦八苦」の四苦は生・老・病・死を指す。老と死は一続きではない。老いることは苦しみであり、そして死は別に存在する。この映画は老と死を峻別して別々にみせているところに際立った個性がある。

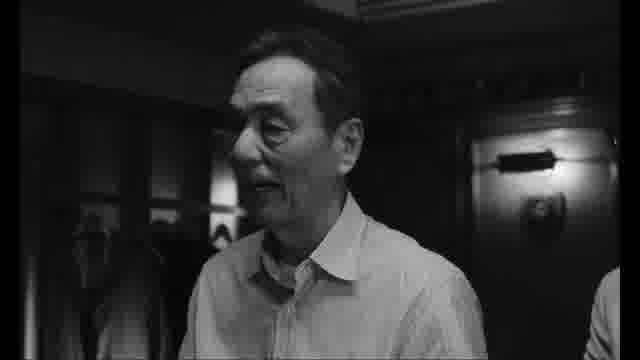

主人公渡辺儀助は大学教授だったがすでに引退し妻にも先立たれた。古い日本家屋で暮らし、身の回りのことはキチンとこなす。食べることにこだわりがあり、凝ったものはつくらないが飯を炊き、肉や魚を焼くなどして菜をつくり食事を楽しんでいる。講演の謝礼は10万円と決めており(安売りはしない)貯金が尽きたときは自裁すると公言している。

要するに自律的、スタイルスティックな生活をおくっているわけだが、翻っていうとこれは老醜を恐れているからに他ならない。ありのままの自分を受け入れられないという意味で俗物であろう。

だが年月は人を老いさせていく。顔の張りはなくなり、身体はたるみ、加齢臭が漂うようになる。

そして儀助を取り巻く女たち。教え子の旅行雑誌編集者は時として儀助を訪れ心をかき乱す。彼女の狙いはよく分からないが、恐らくは学生時代の楽しかった記憶を思い起こしたいというような気持ちなのだろう。バーで出会った女子大生は金目当て、そして儀助の夢うつつに現れる亡妻は儀助の言うことを聞かず恨みごとを申し立てる。つまり、自分勝手な彼女たちと自分自身の欲望に振りまわさせることによって儀助の老醜が隠しようがなく晒されていくのである。

そして「敵」。恐らくこれは死を指している。死は老いとは別のところから現れ、容赦なく人を打ち倒していく。青森から上陸し、黒く汚く這いずる者たちというのは儀助の持つ「敵」=死のイメージなのであろう。

「敵」=死は突然やってくる。これは映画の中でフランス語の引用でも示されるし、儀助の友人であるデザイナー(松尾貴史)が敵を見た後、突然死ぬシーンでも説明される。

老醜から逃れられなかった儀助は「敵」=死からも逃げられない。

残酷な映画であるとしか言いようがない。

映画の最後は、儀助の残した遺書によって家を相続した遠縁の槙男と思われる人物が家を見て回るシーンで終わる。槙男がのぞき込んた遺品の双眼鏡に、儀助の姿が一瞬映る。人は死に、その記憶はかすかに亡霊のように残るが、やがて跡形もなく消え去っていく。その無常を改めて感じた作品でもあった。