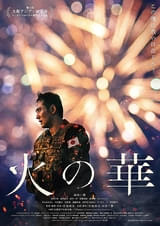

火の華 : インタビュー

映画と観客の“距離”いかに縮められるか――自衛隊日報問題に着想を得た渾身作、小島央大監督&山本一賢が“完成までの軌跡”を振り返る

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

2016年に報道された自衛隊日報問題に着想を得て、海外派遣の壮絶な経験でPTSDに陥った元自衛官の苦難と希望を描く「火の華」。銃弾にも花火にもなる火薬をモチーフに、争いと平和について問いかける完全オリジナルストーリーの衝撃作だ。約1年間の公開延期を経て、10月31日に公開を迎える本作はどのようにして生まれたのか。「JOINT」(21)に続きタッグを組んだ小島央大監督×主演・山本一賢に話を聞いた。(取材・文/ISO)

<あらすじ>

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

PKO(国連平和維持活動)のため南スーダンに派遣された自衛官の島田東介。ある日、部隊が現地傭兵との銃撃戦に巻き込まれる。同期で親友の古川祐司は凶弾に倒れ、島田はやむなく少年兵を射殺。退却の混乱の最中、隊長の伊藤忠典が行方不明となる。しかし、この前代未聞の“戦闘”は、政府によって隠蔽されてしまう。

それから2年後、新潟。悪夢に悩まされる島田は、闇の武器ビジネスに加わりながら、花火工場の仕事に就く。親方の藤井与一や仲間の職人たち、与一の娘・昭子に支えられ、心に負った傷を少しずつ癒していく島田。花火師の道に一筋の光を見出した矢先、島田に過去の闇が迫る。

(C) OAFF EXPO2025-OAFF2026

●約1年間の延期を経て、遂に劇場公開――企画の“始まり”を思い返す

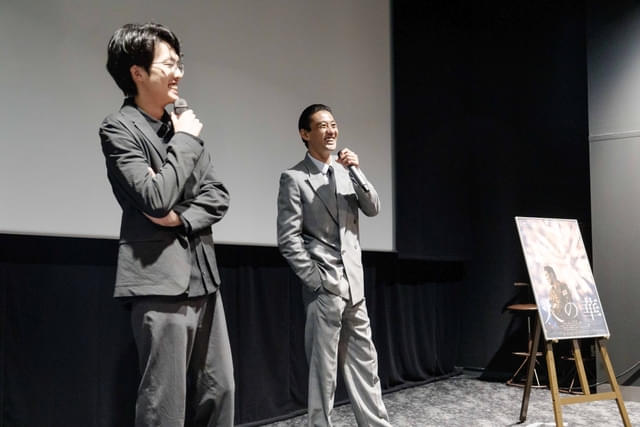

――約1年間の延期を経て、ようやく劇場公開に至った今の率直な心境からお伺いできますでしょうか?

小島央大(以下、小島):映画は世に出たとき初めて誕生すると思っているので、ようやく日の目を見れることに喜びはありますし、協力してくれた皆さんには感謝しかありません。とはいえ一連のできごとを経ての公開ということもあり、監督としては厳粛な態度で、作品の良さが伝わるようにできることはすべてやろうとは思っています。

山本一賢(以下、山本):とにかく嬉しいです。いち早く上映すると言ってくれたユーロスペースさんには特に感謝しています。

――完全オリジナル脚本の本作には企画段階から山本さんも参加されたと伺っています。どのように企画が立ち上がり、進めていったのかを教えてもらえますか?

小島:前作の「JOINT」が終わってから山本さんと「もう一作、何かやろうぜ」となりまして、主人公を山本さんが演じることを前提に「どういうキャラクターにしようか」というところから始まりました。その人物の職業や設定を考えるなかで浮かんだのが花火職人だった。僕は子どもの頃から花火が好きだったんですが、花火大会のときに観客から花火は見えるけど職人は見えないということでミステリアスな印象を抱いていたんです。そこに対する興味もあったことに加え、山本さんのイメージにもすごく合うので、花火職人を主人公にしたところから企画が進んでいきました。

その人物がどのような人生を歩むと映画になるかを話し合うなかで、「別の仕事をしていた者が、花火職人になっていく」という大きな枠組みが決まり、そこから僕がアウトラインや構成・テーマを考え、山本さんが主人公の人物像を深めていくという作業を交換日記的に繰り返し行っていきました。自衛隊から花火職人になるという道筋はそのやり取りのなかで生まれたものです。

山本:内面を深掘りするために、島田としてずっと日記を書いていたんですよ。書いているうちに徐々に日記も変化していって、キャラクターや物語が見えてくることがありました。

(C) OAFF EXPO2025-OAFF2026

●題材を深掘りするなかで辿り着いた「自衛隊日報問題」

――PKOや2016年の自衛隊日報問題に着目したきっかけは何なのでしょうか?

小島:もともと戦(いくさ)に使われていた火薬が、今や花火として平和や鎮魂の象徴に用いられているというグラデーションが映画的だなと思ったんです。それを現代劇として表現するのであれば、対象は自衛隊員になるだろうし、実戦経験のない自衛隊でもし戦闘が行われたとするなら……と仮定を繰り返していきました。そして自衛隊の歴史やPKOを深掘りしていくと、自衛隊日報問題があったことを知ったんです。報道では「戦闘はなかった」とされていますが、もしそこで戦闘があって、命が失われる惨事に巻き込まれる自衛隊員がいたら、どのように花火と向き合っていくんだろうか……と構成を考えていきました。

――アメリカ育ちの監督は日本で生まれ育った人よりも軍や戦争というものに対する距離感が少し異なるのではと思うのですがいかがですか?

小島:アメリカではその辺にイラクから帰ってきた人がいたりするし、距離感は違うかもしれませんね。PTSDの兵士のグループカウンセリングが教会で行われていたし、そういうニュースも頻繁にやっていました。9.11が起きたのはまだ子どもでしたがワールドトレードセンターを数km離れたところから見ていて、それがどのように戦争に発展していくかや当時の空気感、あらゆるものが変わっていく感覚はすごく印象的に残っています。

――かなりリサーチを要する題材だったと思いますが、そこはどのように調査を進めたのでしょうか?

小島:まずは平和学や自衛隊、テロやクーデターが生まれる過程、花火の歴史、花火師の伝記などの本をたくさん読んで、それをみんなに回していきました。あとは元自衛官やジャーナリストの方への取材も重ねました。

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

●実在の花火師との交流がもたらしたもの

――花火師と自衛隊員を演じるうえで、山本さんはどのようなリサーチを行われたんでしょうか?

山本:花火会社に行って学んだり、本を読んだりしました。武器の扱い方に関しては元自衛隊員でサバゲー好きな方がいたので、そういう人たちに教えてもらったり。でも一番リサーチしたのはPTSDについてでした。メンタルクリニックに通ってPTSDを専門にする方のお話をたくさん聞かせてもらったり。あくまで想像ではありますが、そこで聞いた話などを基に島田の内面的な部分をつくっていきました。

――リサーチするなかで印象に残ったことはありましたか?

小島:新潟の花火師さんたちの話はどれも面白かったです。花火のつくりかたや火薬を扱ううえでの危険性などを教えてもらいました。昔ながらの職人っぽいけど新しいことにも挑戦される方も多く……だからこそ本作にも協力してくれたと思います。新潟だったからこそだとも思いますが、花火との距離が近く生活の一部になっているんです。「花火が好きだから」という理由だけではなく、暮らしのためにパートやバイトで働いている方もいる。劇中で描いた子どもが生まれて花火をあげるという話もよく聞きました。そういう身近さがすごく良いなと思って印象に残っています。

山本:ロケ地の小千谷市はそれほど大きくないんですが、二つの花火製造工場があるんですよ。そこですごい数の花火をつくっているんです。撮影した花火工場の構図が自衛隊の基地と一緒だったのが面白かったですね。どちらも火薬を使う場所が離されていて。撮影のときは実際に火薬を扱うから静電気にはすごく気をつけていました。iPhoneも持ち込み禁止でしたし。

小島:何かの拍子に着火したら爆発しますからね。なかなか緊張しながら撮影していました。

●自衛隊員のPTSD、軍事クーデターを描くために

――この映画の大きなポイントは、これまで扱われてこなかった自衛隊員のPTSDを描いたことですよね。気になって調べたところ、海外派遣を経験した自衛隊員は実際PTSD傾向にあるというニュースも読みました。

小島:東日本大震災のときに遺体の発掘も自衛隊員がやっていたんですが、それで精神を病んでしまう人が結構いたそうなんです。それでPTSD対策が自衛隊の教本に加えられたんですが、それまではほぼないものとして扱われてきましたからね。ただいまだに戦闘PTSDについては、教本に4~5行書かれている程度ですが。

――日本で起こるイメージの湧かない軍事クーデターというものを、リアリティをもって描くために意識したことはありますか?

小島:リアリティを重視するというよりかは、戦闘に巻き込まれ、隠蔽され、死んだことにされた人間がどのように訴えるだろうかと考えたんですよね。三島由紀夫のようなところもあるんじゃないかと伊藤隊長を演じた松角(洋平)さんとも話しましたし。テロって直接的に関係ない人も道連れにするじゃないですか。それで伊藤はそんな道連れをする人なのか、大量に殺せば気がすむのか、彼の計画が成功するためのリアルとは何なのか。人を守れなくなった怒りや死んだことにされた彼の怒りが、どのように発露していくのか。そういったことを想像していき、どういうアタックをするのかを考えていきました。キャラクタースタディからアプローチしていった流れですね。

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

――序盤とラストの南スーダンのシークエンスはタイで撮影されたんですよね。

小島:南スーダンというのは独特なエリアで、熱帯でもないしそれほどサバンナでもない。その環境を再現するため、植生や土の色などたくさん参考資料を集めて、プリロケハンをタイの美術部と製作部にやってもらったんです。で、撮影一ヶ月前に僕と撮影監督でロケハンをして、かなり南スーダンに近いタイの軍の演習場があったのでそこでの撮影を決めました。土が赤くて植生も近かったんですよ。でもタイでの撮影期間は3日しかなかったので大変でしたね。現地のスタッフはすごく優秀だったので助かりましたが。

――かなり大規模な撮影をされていますよね。冒頭のアーカイブ映像も今回作成されたものですか?

小島:冒頭の映像は自衛隊が撮ったもので公表されている映像なので、あれはリアルな南スーダンです。途中から僕がつくった映像にスイッチすることで、本作の登場人物が本当の自衛隊にいるような感覚を目指しました。

――切り替えが自然すぎてすべて自分でつくったものかと……。自衛隊時代の島田は、その後の花火師の島田とかなり顔つきも雰囲気も違いますよね。

山本:大変でしたよ。先に体重をがっつり落として精神を病んだ島田を演じたんですが、ガリガリの状態から一ヶ月半で自衛隊時代の島田にならなきゃいけなくて。とにかく食べて筋トレして10kgくらい増やしました。田中(康平役の田中一平)や古川(祐司役の原雄次郎)と毎週2、3回集まって一緒にトレーニングしたり。一緒に鍛えていると自然とチームっぽくなっていきましたしね。

小島:タイに入るときにはみんな自衛隊チームに見えたので、自然に撮れてこちらも楽でした。

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

●島田東介はどのように生まれたのか「演じるのではなく、ただその現実のなかで生きる」

――撮影はどのような順番で進めていったんですか?

小島:序盤とラストのタイでの撮影は一番最後でしたが、それ以外は基本的に順撮りです。ただスケジュール的に、初日は島田が花火から逃げ出すシーンから始まりました。

――いきなりあのシーンから!? かなり大変だったのでは。

山本:ずっとカメラを回してて、スタートもカットもないまま撮影していましたからね。走れって言われたら走って、戻ってこいって言われたら戻って(笑)。

――花火師になってからの島田は精神的にかなり不安定で演じることもかなりつらかったのではないかと思います。役と自分はうまく切り離すことができたんですか?

山本:いや、全然。自分はまだ俳優を始めたばっかりだし、役が抜けて失敗するのが嫌なので「島田になっちゃおう」って気持ちでずっとやってました。ベースが島田であれば大きなミスもないだろうし安心できるので。もちろんディレクションはあるので、それを島田で聞いてたら話になんないので多少山本も残しつつ(笑)。その塩梅が大変でしたね。

――かなり役に入り込まれていたんですね。監督はどのようなディレクションをされたのでしょうか?

小島:他の俳優とのバランスや台詞の強弱など多少調整することはありましたが、人物像については脚本段階から話し合っていたこともあり、あまり細かくディレクションすることはなかったですね。あ、でもオフショットは結構使っています。

山本:気付かないうちに撮られてるんです。たとえば島田が住んでいる家がありましたが、僕も実際に二カ月くらい生活していたんですよ。いつでもカメラマンが入ってこれるように鍵はいつも開けていたので、目が覚めたらカメラマンがいたり。

小島:美術部に島田の部屋をつくってもらっていたので、そこに暮らしてもらってまんまの姿を撮らせてもらいました。

山本:その部屋に暮らすから食器とかも全部買いに行きました。いまでも使ってるし。衣装も1年くらい前にもらっていたので、先にそれを着て馴染ませたり。なるべく本番では楽したいので、そうやって自然になるようたくさん準備はしていました。

小島:ほかの俳優さんにも「そのシーンを演じるのではなく、ただその現実のなかで生きていて、たまたまそこにカメラがあると思ってください」というお話はしました。ドキュメンタリーのような空気を現場でも出せたらなと思いまして。

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

●長岡花火を映画に取り込むために “テロップ”に込めた真意も告白

――本作の大きな見どころが長岡花火をとらえた映像ですよね。どのように撮影されたんですか?

小島:花火って上方向に上がるので縦方向に撮るのが良いかとも思ったんですが、長岡花火は横幅が約2kmの花火もあるんです。それを撮るならシネマスコープだなと決めて。それで撮影の際には二日間開催される長岡花火を4班に分かれて、4カメで撮っていきました。その時に決めていたのは、花火を撮るのではなく花火を見ている人たちを撮ろうということ。だって「街と人と花火」という組み合わせにこそ平和や暮らしが映ると思いましたし、たくさんの人が同じものを見ているというのはすごく美しいじゃないですか。

――ラストの長岡花火は本当に素晴らしかったです。ただ撮影していたのであれば、お二人はあまり花火を楽しむことはできなかったんですね。

小島:花火をしっかり見れたのは撮影が終わってからでしたね。

山本:自分は役に入っていたので、花火が怖くて本当に嫌な体験でした。みんな楽しんで「綺麗」って言ってるけど、こっちからすれば「ふざけんなよ」って(笑)。

――花火といえば、島田が自分でつくった夏椿を打ち上げるシーンも素敵でした。

小島:夏椿も実際打ち上げるのは結構怖かったですよね。今は遠隔で電気スイッチで打ち上げるから若い花火師たちもやったことなくて、みんな羨ましそうに見てました。

山本:火花を投げ込んで「ボンッ!」ってね。親方に教えてもらって。

小島:親方はやったことあるので、島田と同じように煙草を吸いながら「こうやるんだよ。こっち向いときゃ大丈夫だから」って(笑)。格好良かったです。

――実際花火をつくれるようになったんですか?

山本:全然ですよ。これで「つくれる」なんて言ったら怒られちゃいますから。

(C)animoproduce Inc. All Rights Reserved.

――フィクションでありながら、終盤のテロップなどまるで現実にあったことのように描いていますよね。そのようなアプローチを取った理由はなぜなんでしょうか?

小島:映画のなかに映っているものというのは、どうしても観ている人と距離感がありますよね。その距離をいかに縮められるかが映像作家の腕の見せ所だし、それこそが演出だと思っているんです。今回は社会派というジャンルでもあるかと思うので、NHKのドキュメンタリーやニュースの特集に近い印象を与えたいなと考えました。それで観る人が「真実」だと感じる要素ってなんだろうと練るうちに、編集段階であのテロップのアイデアが出てきたんです。