ブルータリストのレビュー・感想・評価

全47件中、41~47件目を表示

無駄のない機械のような傑作‼️

まず画面いっぱいに映し出される「VISTAVISION」の文字‼️あぁ、デジタルじゃなくフィルムで撮影されたんだなぁと嬉しくなる‼️そして「序曲」があり「第1部 到着の謎1947-1952」「インターミッション」を挟んで「第2部 美の核芯 1953-1960」、そして「エピローグ 第1回建築ビエンナーレ1980」で締めるその構成‼️まるでハリウッド黄金時代の超大作みたい‼️3時間35分の長尺がアッという間の「無駄のない機械」のような傑作ですね‼️ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家ラースロー・トートは、富豪の実業家ハリソンから仕事の依頼を受ける。アメリカでの夢の実現に燃えるラースローのもう一つの願いは、ヨーロッパに置いてきた愛する妻エルジェーベトと姪をアメリカに呼ぶことだった・・・‼️ラースローが潜む真っ暗な船室から、青空を背景に反転した画面で自由の女神を捉えたショットは、ラースローのアメリカへ抱く希望と不安を同時に表現した秀逸なカットで、「ゴッドファーザーPARTⅡ」の自由の女神を思い出しました‼️そして駅で従兄弟と再会、彼の自宅へ向かう車道のカットの素晴らしさ‼️不気味なオーケストラの音楽と共に展開される、このオープニングだけで私的に掴みはOK‼️続く物語ではラースローは従兄弟から「妻に色目を使ってる」と誤解され、仕事を失い、有名建築家だったラースローが作業場で重労働を強いられるという不幸の連続‼️ようやくハリソンに仕事をもらったシーンで第1部はENDなんですが、これがさらなる波乱の第2部の布石となるなんて‼️前述の不気味なオーケストラ音楽が不意に流れたり、エルジェーベト役のフェリシティ・ジョーンズのナレーションが効果的に使われて第2部への期待が高まります‼️第2部でようやく再会したエルジェーベトは骨粗鬆症により車椅子の身となっており、肝心の仕事もヨーロッパとは勝手が違うアメリカでの建築現場に四苦八苦するラースロー‼️そんなラースローの前に立ちはだかるのが、資本主義の巨大国家アメリカを象徴するハリソン‼️この巨大な権力を持つモンスターを演じるガイ・ピアースがハマり役で、まるで「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」のダニエル・デイ・ルイスみたい‼️第1部ではイイ人みたいな感じだったのに、第2部でコミュニティセンターの建築が進むにつれてむき出しになる、その欲望と闇‼️まさか代理石の買い付けに行ったイタリアで、ラースローにあんな事してたなんて‼️そんなハリソンを前にしてドラッグとアルコール漬けになっていくラースロー‼️アメリカに希望を抱いたラースローがハリソンに象徴される強欲や愛憎といった感情、そして心の闇に蝕まれていく展開‼️ホントに恐ろしいです‼️そしてエルジェーベトに「強◯魔!!」と糾弾されたハリソンが、行方不明になったところで第2部は終了‼️そしてエピローグではその後もラースロがアメリカに残り、素晴らしい建築物を創造した事が姪のジョーフィアによって紹介される‼️そして締めのセリフ「大事なのは到達地だ。旅路ではない」‼️今作でのラースローの物語を考えると納得のセリフかもしれませんが、過程を顧みず結果だけを追い求める現代の風潮に通じるところがあって、ゾッと震撼させられました‼️ほんとにスンゴい傑作です‼️訛りも含めてユダヤ人になりきったエイドリアン・ブロディとフェリシティ・ジョーンズの素晴らしい演技‼️コミュニティ・センターをはじめとするラースローの建築物の壮厳な佇まい‼️陽に照らされて浮かび上がる十字架の美しさ‼️そしてデザイン性を重視したオープニング・クレジットやタイトル・バック、エンド・クレジットも必見ですね‼️

特典冊子は鑑賞後に

214分とインターミッション込みの長尺とフィルムで撮影された本作はまるでラースローが実在の人物であるかのような錯覚を覚える。

そして特典としてもらえる冊子は映画の結末を象徴するようなものになっていてなかなか粋である。

本作のラストで展覧会があるがそこで配られた冊子のようになっており、「建築家ラースロー・トートの創造」という内容自体は少ないがコミュニティセンターの特徴などが書かれている。

ブルータリストというタイトルには1950年代に見られるブルータリズム建築というコンクリート打ちっぱなしで近代的なデザインの建物のことを言うのだそうだ。

確かにコミュニティセンターのデザインはそうなっているが、それとは別の意味でbrutal-istという意味もあるのではないかと思う。

難民は受け入れるがろくな支援もない政府、資本に物を言わせて母親の名前のついた巨大な建築物を作ってしまうヴァン。その壮大な建築物に過去のトラウマを反映してしまう主人公でさえもその一人である。

また、打ちっぱなし特有の無骨で荒々しく、時に冷たい無機質な感じが本作に登場する人物の感情を表しているようである。

15分というインターミッションは何かをするには少々少ないが前編からの意識が離れない程度の時間であり、また後編が始まる数分前から後編の最初のシーンに繋がる駅の環境音が聞こえ出す。ここから流れるように後編が始まるので絶妙な時間になっている。

主人公の壮絶な半生に心が震えました

主人公のハンガリー系ユダヤ人のラースロー(エイドリアン・ブロディ)が

ホロコーストを生き延びてアメリカに渡る冒頭から、

食い入るように映画内に没入することができました。

映像×音声の見せ方が素晴らしかったです。

特に逆さまにうつった自由の女神🗽

アメリカに渡ってからは不遇な日々を過ごすラースローですが、

建築家の才能が認識されてから、人生が上り調子になっていきます。

それもすんなり行くわけではなく、やはり人種として平等・公平には扱われない

苦しさ、生きづらさ等、ビシビシと感じました。

このあたりの謙虚なラースローは好きでしたね。

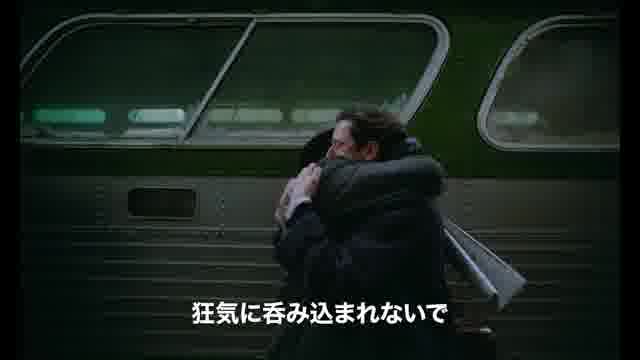

※奥さんが生きているとわかって泣きながら喜ぶ

ラースローの表情がすごく良かったです

インターミッション15分をはさんで後半です。

後半は、あらゆる設備を備えた建築物に取りかかるのですが、

これが七難八苦で思うように全然進まないことで、

ラースローがどんどん荒れていくところがリアルで、実に痛々しかったです。

後半の冒頭で、奥さん(フェリシティ・ジョーンズ)と姪も渡米して一緒に

暮らすことになりますが、奥さんが難病を抱えており、

これも痛々しかったです。

と感じると同時に、フェリシティ・ジョーンズの演技は鬼気迫るものがあり

素晴らしかったですね。映画ファンになって以来、大好きな俳優です。

ラースローの雇い主ハリソン(ガイ・ピアーズ)もイイやつかと思いきや、、、

という後半の豹変っぷり、悪辣っぷりが、この作品をより面白いものにしていました。

ラストに大きくなった姪が語った

「他人が何をどう言おうとも大事なのは到達地だ。旅路ではない」は至言だと思います。

エンドロールはまさかのナナメスクロール。

アートだけど、読ませる気はないなと思いましたね(笑)

215分と長尺ながらも、濃密な時間を体感できました。

エイドリアン・ブロディ充できたけど…

15分のインターミッションのお陰で長く感じなかったけど、正直そのシーンいる…?(特にR指定の要因となったもの)というのは多々あったのでもう少し短くできてたらよかったかも。パワポのスライドショーみたいになってるとことかちょっと笑ってしまった。

奥さんに会えてひとつのめでたしを迎えると思いきや、この人に最後まで今ひとつ感情移入できなかった。

エイドリアン・ブロディの繊細な演技には見惚れました。ここのところ主演作がなかったので存分に見られて大満足。

最後に最初のシーンが一瞬映る演出、あれは何だったのだろう。

気になって見返したいんだけど、長いのよ…

前半と後半

の感想がまるで違った。

・コレは何かのプロパガンダ?イスラエル支持?ペンシルバニア州勝利へのご褒美?ジャズこそアメリカが世界に誇れるカルチャー!でもヤク漬けなんですけどね・・

・一大事業の前に皆、すり潰されてしまったのかなぁ。全員破滅?でこりゃあプロパガンダどころじゃなかったな・・。

序曲にエフェクトを入れたり、インターミッションもタイマー、工夫して観せようとの緻密な計算は認める。でもコレで終わり?感は否めない。

長尺の割には、描くべきものが描かれていないと思えてならない

主人公が「ホロコーストを生き延びた」ということが主題になっていると思っていたのだが、そのことがまったく描かれないので、何だか肩透かしを食らった気分になる。

主人公が、ドラッグを常用しているのは、戦争のトラウマを忘れるためなのではないかと勝手に推察していたのだが、終盤で、「鼻の痛みを和らげるため」ということが分かり、「もしかしたら、主人公は、それほど過酷な経験をしていないのかも」とも思ってしまった。

あるいは、「戦場のピアニスト」の役柄がオーバーラップするエイドリアン・ブロディだけに、ユダヤ人に対する迫害の様子は、観客の脳内で補完しろということなのだろうか?

戦争のトラウマということであれば、何度も激しくうなされる妻の方が、よほど心身に深い傷を負っているように見えるのだが、その妻が、どうして夫と離れ離れになり、どんな経験をしてきたのかについても、最後までよく分からずじまいで、フラストレーションを感じてしまう。

主人公と妻との関係性にしても、せっかくアメリカで再会できたのに、どこかギクシャクとした雰囲気が続くばかりで、少なくとも、「互いに支え合っている」という印象はない。終盤で、ようやく愛を交わすことができるものの、それも、何だかドラッグのお陰のようで、夫婦愛の物語としても、物足りないとしか言いようがない。

それ以前に、冒頭に登場して、主人公の夢の中にも出てきた女性が、てっきり妻だと思っていたのだが、第2部になって、それが妻の姪だと明らかになり驚かされる。

そこで、この姪が、物語の鍵を握っているのに違いないと予想したのだが、大きな事件も起こらないまま、あっさり口がきけるようになった挙げ句に、夫とイスラエルに行ってしまい、ここでも、肩透かしを食らってしまった。

結局、これは、自らが追求する「理想」と、費用や人間関係等の「現実」の間で、「創造」のために苦闘する芸術家の話なのだろう。

ただ、彼が味わう「産みの苦しみ」は、故郷のハンガリーと移住先のアメリカの文化の違いによるものというよりは、彼自身の、妥協を許さない頑固な性格や、協調性のない傲慢な人間性に起因しているように思えてならない。

ここでも、ヨーロッパにおける主人公の経験が描かれず、アメリカでの出来事との比較ができないために、良く言えば「普遍的」だが、悪く言えば「どこにでもある」ような、単なる「偏屈な芸術家の話」になってしまったように思えてならない。

ガイ・ピアースが演じる主人公のパトロンも、「芸術の理解者」と「いけ好かない金持ち」という2つの個性のバランスが絶妙だっただけに、終盤のイタリアでのエピソードのせいで、後味の悪い印象しか残らなくなってしまったのは、残念としか言いようがない。

いずれにしても、主人公の人生そのものに、「数奇な」と形容できるような波乱万丈さが感じられず、それを描く物語も、平板で起伏に乏しいものになってしまったのは、やはり、ナチスによる迫害を逃れ、アメリカに来るまでの経緯が描かれなかったからだろう。

正味3時間20分の長尺だが、その割には、描くべきものが描かれていないと思わざるを得ず、逆に、これだけの内容の物語を、これだけの時間をかけて描く必要はあったのだろうかという疑問が残った。

全47件中、41~47件目を表示