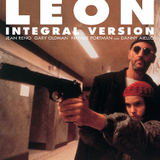

ブルータリストのレビュー・感想・評価

全47件中、21~40件目を表示

「到達地」より「旅路」を愉しむ映画

「大事なのは到達地で、旅路ではない」という台詞とは反対に、「到達地」より「旅路」を愉しめる映画だった。自分は、建築家でも移民でもユダヤ人でもないので、ラースロー(Adrien Brody)の気持ちを分かった気になりたくない。それでも3時間長、居場所なき建築家の流浪から目を離せなかった。終盤に妻が投下する爆弾や姪が語る種明かしが「到達地」であったとしても、ラースローが苦闘する「旅路」こそ愉しめる快作だった。

⛪️

1. 居場所なきユダヤ人

序盤で印象的だったのは、娼館で投げつけられる言葉。ラースローの娼婦への美的評価への買い言葉ではあるが、お前の顔こそ醜いとう返答は強烈だった。ユダヤ人は、鼻の大きさや形を何かと揶揄されガチ。ホロコーストを何とか生き延びたラースローに、USAでも投げつけられる分かりやすい差別。新大陸での生活にも暗雲が漂う滑り出し。

とは言え、本作の終盤でも語られる通り、ユダヤ人はシオニズム運動の結果、イスラエルという「到達地」を得る。何世紀にも亘る迫害を考えれば、「祖国」の新設は悲願だったろう。ただその為に追い出されたアラブの民(パレスチナ人)はどうなるのだろう。幾度の戦争で領土を拡大し、パレスチナ人を虐げてきたイスラエルは、ヒトラーと何処が違うのだろう? 「結果が大事で過程はどうてもいい」だって? イスラエルの安穏という結果の為に、ガザを殲滅しまくるユダヤ人がどんどん嫌いになっているのが、現在の偽らざる感情。

🏡

2. 椅子を照らし出す図書室に感銘

本作にグッと引き込まれたのが、ラースローがビューレン家に造った図書室。本棚を壁に埋め込み、雑多な家具は排除し、余白を贅沢に堪能する空間。天井から差し込む光に浮かび上がるチェアが何とも言えず美しかった。アカデミー音楽賞を獲った劇伴も素晴らしい。場面によって局長は千変万化するが、アートを表現する場面の音楽が、得も言われぬ心地よさ。

NHKドラマ『ノースライト』(2020)を想起した。横山秀夫・原作で、建築家が主役のミステリ。ブルーノ・タウトのチェアが重要な鍵となる。映像作品はやはり総合芸術。造形美の表現に、椅子と光とモダンな音楽の相性はいいらしい。

🏢

3. レイプはあったのか?

終盤で妻エルジェーベト(Felicity Jones)が富豪ハリソン(Guy Pearce)に投げつける「強姦魔」。被害者はラースローらしい。映像的な匂わせは、大理石を求め訪ねたカッラーラ(イタリア)の夜。ヘロインに溺れたラースローを富豪はホテルのベッドで襲ったのか? エルジェーベトの伝聞以外根拠はないものの、直後にハリソンは疾走。1960年代前後、男色をアウティングされただけで自死してもおかしくない。ハリソンの生死は不明だが、ラースロー夫妻の告発が妄言でない印象だけが遺る。

敵地に単身乗り込んできたエルジェーベトの怒りは、再雇用後のラースローの様子のおかしさが、強姦に起因すると確信していたからだろう。ハリソンの息子に倒され引きずられても、毅然としたエルジェーベトに夫への愛の強さを感じた。

🏤

4. 高い天井への拘り

1980年の場面で、ラースローが何故高い天井と、地下の通路に拘ったのか種明かしされる。部屋の狭さはナチの強制収容所を模したもの。天井の高さは自由の象徴。部屋を繋ぐ通路は夫婦の永遠の繋がり。

終盤の仕掛けに「へー」ボタンこそ押したが、伏線回収の心地よさはなかった。それ以上に、ラースローの人生の歩み一つ一つを堪能できた。

🏨

László told his niece, "No matter what the others try and sell you, it is the destination, not the journey." However, I enjoyed the journey of László, but not his destination.

アメリカンドリームって到着点が大事

まずは、本作品はフィクションです。

勘違いさせそうな展開は評価します。

序曲、主人公の姪が尋問をされています。その後、主人公が逃げるシーン、バックでは妻の手紙が読まれています。

この始まりと上映時間215分に不安を抱えながら観賞。

第1章

主人公がアメリカに到着したところからの始まりです。

注目すべきは高らかなファンファーレと逆さまに映した自由の女神。

新たなスタートに対する皮肉のようなシーンです。アメリカで成功した親戚をたより家具屋で世話になる主人公。ここからサクセスストーリーの始まりと思ったら、まさかの裏切りで宿無しになります。すると新たな光が届きます。主人公が著名な建築家とわかり、住まいどころか、妻と姪までアメリカに移住できることになります。

第2章

実業家から多目的なコミュニティーセンターの建築を任されます。しかしここでも様々な困難が発生し、遂には中止にまでいたりますが、完成することになります。

1947年から1980年を描いていますが、この長さの割には物足りないむしろカットしたな?と思う事があります。いきなり年数がとんだり、肝心の建築の様子も柱が立っていたと思ったら次は完成間近となっています。

異国の芸術性は憧れるが合理性にかけると金は出さない。

ユダヤ教よりキリスト教。

新参者はしゃしゃりでない。

屈辱されても受け入れろ。

アメリカドリームを求めたけど散々な旅路でした。

エピローグで、「大切なのは旅路ではなく到達点が大事」と語られます。

主人公の人生は救われたと思わせるラストだったのではと思いました。

215分 動画配信やDVDで鑑賞するにはかなりの体力が必要です。劇場で監禁されて観ることをお薦めします。

長さを感じさせない

インド映画顔負けの尺の長さ。

や、これは水分取らないでおこ、と。

でもインド映画にはないインターミッションがあった!

しかもたっぷり15分。

実話かと思ったが、創作?

渡された特典パンフを見てうっかり騙されそうになったわ。

実在の建築家かと。

しかしハンガリーからアメリカへ。

必死の思いで船に乗って来たユダヤ人は実在しただろうな。

アメリカ人には理解出来ない薬に頼ざるを得ない彼らの苦悩。

幸せになるかと思いきや…

ちょっとわからなかったのは最後の奥さん殴り?込み。

薬漬けなのは旦那さんだったのでは?

そしてキャラ変した姪っ子。

鑑賞動機:賞レース10割

上映時間に恐れをなしていたが、インターミッションありということで、鑑賞に踏み切った。

美しい建築が必ずしも利用や管理がしやすいものではないというのを、毎日嫌というほど味合わされているので、光の十字以外は正直ピンとこない。

時間も長い上に余白も多い。その上、終盤やエピローグで明かされることを額面通りに受け取るのは危険に思えた。当然意図はあるのだろうが、単純に割り切れない部分も多いように感じた。

追記

主演男優/撮影/作曲

撮影は序盤の長回しからの自由の女神差し込んできたり、逆に建造物は短いカットで切り替えたり、編集含め色々やってるなとは思った。

作曲も合間合間で妙に耳に残る…耳につく曲が流れてて、意識させられたけど。

難解な事なく、意外と力作♪ が、後半に問題あり。 ★3.7

「TAR/ター」ほど難解でなく、「哀れなるものたち」ほどグロくなく、「キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン」ほど冗長ではない。 意外にじっくり見せる力作だった。

タイトルは、ブルータリズム建築と、

Brutal(粗野な、厳しい、冷酷な)ist(~な人)を掛けた意味かと。

さすがに長いと評している方もいるが、私はそう感じなかった。

迫害を感情のベースとした物語に、建築家としての腕の見せどころが相反する進展にオリジナリティーを感じ、ゆったりペースだがかなり引き込む。

ブロディーは喜怒哀楽全ての表情を見せた。 が「TAR/ター」のブランシェット同様で熱演には間違いないが、唸るような名演技に見てる方も同調した・・ほどには感じなかったのも事実。 (でもアカデミー主演男優は獲りそうな予感)

↓序盤展開含む

ただ冒頭のみ私には酷く感じた。

夢の国への船内は暗く、到着時になにがどう動いているか分からぬ描写で、いきなりマイナスポイントに。

そして明るく現れたニューヨークのシンボルは 逆さま?

何意味するのか思考中に、今度は横向き!(予告で流れるが私は初見)

「何だこの演出?」

このシーンは建築物を多方向からの観察、と評価している方もいるが、

私的にはビデオカメラを初めて購入した者が、遊んでいる様なとても稚拙な演出に感じた。

日中でも暗いシーンが続き、娼館でのリアル性描写もこの作品には不向きで、掴み映像としているなら、それは悪手。

ラジオナレーションがホロコースト状況を伝えながら映像も動き、両方の解釈に神経を使う為、作品そのものが入って来ない・・。

これは楽しめるというより、我慢する3時間になりそうだと、序盤からため息が出る・・。

が、その後家具店に赴くシーンからようやく物語が動き出し、引き込む。

一度は憤怒した資産家が、謝罪の為合うシーンは、前半一番の起伏ポイントで見所♪ 自身の過去建築写真を「もらってもいいか?」との台詞が、

グッと来て一番感情が傾いた。

それは自身の輝かしい履歴書であるから。

こういう描写が随所で存在すれば、文句なしの作品賞候補になっただろうと・・。

前半だけなら★3.9~に評価。

が、問題は後半でそれにより★減点

↓後半ネタバレ含む

「暗」に展開するのは致し方ないとしても、急転する様なシーンが増え始める。

談笑から、作業員に憤慨・・。

大理石断崖の美しく素晴らしい絶景をじっくり描写せず、作業所でのダンスパーティー?

採掘決定の祝宴にしては、娼婦の様な女性との唐突な絡み。

その後の暗シーンで、はっきり分からぬ描写が、LGBTとは!

序盤の家具店主との妙にベタベタした動作や、

娼館での性描写・ダンス女性を相手のしなかったのは、その伏線?!

にしては唐突過ぎるし、実業家ピアースにはそんな素振りが全くなかった様に思う。

そして結末は私が他作レビューでもよく批判している「逃げ脚本」・・。

(主要人物の死を持って作品に重厚感を増す、安易な脚本)

後半まで視聴者を引きつけるアイデアが持続せず、

アカデミー作品賞必須項目の "マイノリティ要素" を無理矢理挿入したイメージで、急に冷めてしまった。

エピローグでも建物実物の全体像を見せず、小さな大理石に十時が差すだけの描写。

実在の名建築家「安藤忠雄」設計 ”光の教会” を知っている者なら、

十時光サイズを小さくしたパクリじゃないかとすぐ分かる。

結局、圧倒する"物"は見せずに終わった後半に、★評価が下がるのも止むなしに。

ただ、この人物と物語は非情に独創性があり、

脚本を少し手直しして脇役にも魅力ある者を登場させ。

もっと年期の入った監督が撮れば、

映画史に残るような傑作になった予感もするので、非情に惜しい作品だとも感じた。 (コーベット監督はまだ若干36歳)

もしコーベットが作品賞の対象となる事を意識してこの脚本を書いたなら、もうアカデミー作品賞必須マイノリティ項目はハリウッドの為にも排除した方がいい。

トランプさんが米大統領に返り咲いて、この世に性は「男と女の2つしかない!」と明言して、

トランスジェンダーの女性競技参加を廃止したのを機に、

アカデミーも不要なLGBT推進の波が静まればよいのだが・・。

PS

劇伴がよいと評価している方も多数いて、

確かにそのシーンの雰囲気にインスト曲が合っている場合も多かったが、

音楽好きな私には違和感を感じた場面も複数。

まず家具店内。

高額品を売る店では、早いテンポの曲はほとんど流さない。

(会話の邪魔をしてノイジーに聞こえた)

落ち着いて品定めするには、スローな曲が必須。

丘の上からピアースが夢の提案を語っているのに、

不協和音の様な不安を醸し出すBGM。

ここは聞いてた者に拍手させ、メジャーコードの盛り上げる曲を流す方が、

見る者は感動するのでは?

後に出る資金面等の不安要素を暗示しているのかもしれないが、

初めて見る者には、まず違和感が湧き、使うのが早すぎたイメージが。

エピローグ開始時点での、シンセサイザー音の様なエレクトロポップはいくら何でも今作には不向き。

エンドロールがまだ終わらないうちに、曲がストップ。

その後もそこそこ長く文字は続く。

やはり違和感が。

斜めの文字列と共に、若い監督が安直に奇をてらってる様に感じた。

たしか「TAR」もエンドロールに凝っていた様な・・。

もし私がエンドロールに凝るなら、

文字列を全て、個別の "四角い長方形の塊" にして、文字で建造物を表すだろう♪

ダチョウ倶楽部かよ

ブラディ・コーベット『ブルータリスト』をシネ・リーブル神戸にて。

『ブルータリスト』における「ブルータル」とはバウハウス様式から派生したコンクリートやガラスが剥き出しになった「ブルータリズム建築」の「ブルータル」さ(荒々しさ)であり、また剥き出しになったことから生まれる荒々しさは、アガンベン的な「剥き出しの生」を生き、まるで人権などないかのような、すなわち「ブルータル(獣のような)」な難民のあり方にも繋がるだろう。

ホロコーストを生き延びてアメリカに渡ったブダペスト出身ユダヤ人建築家の半生。

主演のエイドリアン・ブロディだけでなくフェリシティ・ジョーンズもガイ・ピアースも良かった。

バーでジャズ?の演奏に合わせて激しく踊るシーンは素晴しいとしか言いようがなく、バウハウス風のチェアを製作するために鉄パイプを加工するシーンで飛び散る火花(宣材写真に使われている)は美しいのひとことに尽きる。

ガイ・ピアースが邸宅に招いた客人たちを丘の上に連れていくロングショット、プレキャストコンクリートの建材を満載した列車が事故を起こす俯瞰ショット、イタリアで切り出される大理石を捉えたいくつかのショットなど、ともすれば審美的に過ぎると言われかねない映像が続く。

…いやはや、正直に申し上げれば退屈でした。

しかし、物語の重苦しさと緊張感に満ちた(しかし退屈な)この3時間35分の映画のなかで、ほとんど唯一笑ってしまったのは、絶対に落とすわけにはいかないと念には念を入れてクレーンで吊り上げた天井?屋根?の部材を、しっかりと地面に落としてしまうシーンだった。

ダチョウ倶楽部かよ、と。こういうの好き。

同じ回に観に来ていた知人と、少なくともあと1時間は削れたんじゃね?という意見で一致した。

タイトルなし(ネタバレ)

最近の映画でインターミッションがあるのは珍しい。建築やデザインに興味がある身としては、会話や展開が面白く、長さがあまり感じられなかった。バウハウス出身のユダヤ人エリート建築家が、祖国を追いやられ辿り着いたアメリカ。そこで直面する屈辱的な生活、実業家との出会い、妻への愛と苦悩、成功と挫折。ブルータリズムで有名なマルセル・ブロイヤーがモデルらしいが、途中から安藤忠雄の光の教会や、ダニエル・リベスキンドのユダヤ博物館が思い出されていたので、ラストの姪による建築の解説にはあまり驚かなかった。リベスキンドも本作を称賛したらしい。終盤の展開には驚いたというか、呆気にとられた。アカデミー賞作品賞、監督賞(ブラディ・コーベット)、主演男優賞(エイドリアン・ブロディ)、助演男優賞(ガイ・ピアース)、助演女優賞(フェリシティ・ジョーンズ)、脚本賞、撮影賞、編集賞、作曲賞、美術賞の10部門ノミネート。ブロディは2度目ありそう。個人的には『プリシラ』から好きなピアースにそろそろ獲ってもらいたいが『リアル・ペイン』のカルキンかなぁ…。さて、いかに。*追記:主演男優賞、撮影賞、作曲賞の3部門受賞!

1976年に建てられた改革派シナゴーグはサラッとしているけど意味は大きい

2025.2.26 字幕 イオンシネマ久御山

2024年のアメリカ&イギリス&ハンガリー合作の映画(215分、R15+)

ホロコーストを生き延びたユダヤ人建築家の半生を描いたヒューマンドラマ

監督はブラディ・コーベット

脚本はブラディ・コーベット&モナ・ファストヴォールド

原題の『The Brutalist』は「荒々しい建築を行う建築家」という意味

物語は、とある国境地帯にて、尋問を受けるユダヤ人女性ジョーフィア(ラフィー・キャシディ、成人期:Ariane Lebed)が描かれて始まる

彼女は叔父の建築家ラースロー(エイドリアン・ブロディ)についての質問をされていたが、訳がわからないまま精神的な圧迫を受けることになった

ラースローは強制収容所を生き延びたユダヤ人で、いとこのアティラ(アレッサンドロ・ニボラ)を頼って海を渡った

彼はアティラの経営する家具店で働くことになり、クライアントの要望に応えるために部屋の改築などを行なっていた

依頼主は資産家ハリソン(ガイ・ピアーズ)の息子ハリー(ジョー・アルウィン)で、ラースローは「ブルータリズム式の図書室」を完成させた

だが、そのことを知らされていないハリソンは激怒し、ラースローとアティラを追い出してしまう

さらにハリーは金を払えないと言い出し、この件にて、アティラはラースローを追い出してしまうのである

その後ラースローは路上生活を強いられ、炊き出しにてゴードン(イザック・ド・バンゴレ)と出会う

彼の息子ウィリアム(Charile Esoko、少年期:Zephan Hanson Amissah)らと過ごす日々が続き、期間労働として土木工事に従事するようになった

だが、そこにハリソンが訪れ、これまでの無礼を許してほしいと言う

彼は、ラースローが手がけた部屋の価値を知り、そして数々の功績を知った

そこでハリソンは、彼に自分のアイデアを話し、そのプロジェクトを引き受けてくれないかと打診するのである

映画は200分+インターバル15分の構成で、「序曲」「第1章:到達の謎」「第2章:美の核芯」「エピローグ:第1回 建築ビエンナーレ」という流れになっている

そして、「序曲」にてどこかの国境警備隊に尋問されるジョーフィアは、ラストでも登場するのだが、あのラストショットの意味は「ジョーフィアの到達点における出発点の想起」ということになるのだろう

ラースローとエルジェーベトから伝えられた「旅路ではなく到達点が大事」という言葉の意味を捉えると、叔父や叔母に感謝できる人生を歩んだことことがジョーフィアにとっての到達点だった、ということになるのだろう

映画は、前半でプロジェクトを任されるまで、後半でプロジェクトのトラブルを描き、ハリソンから強姦されるラースローが描かれていく

それに激怒した妻のエルジェーベト(フェリシティ・ジョーンズ)がハリソンに夫から聞いたことを突きつけるのだが、その後ハリソンがどうなったのかは描かれない

だが、この事件を機に、施設の存在意義がハリソンの母のためのものから、エルジェーベトやユダヤ人たちのためのものに変わっていて、それを告白するのが回顧展(1980年)となっている

俯瞰すれば、アメリカ人に金を出させて、ユダヤ人が考案して、奴隷が建設するという構図を暴露しているので、なかなか風刺が効いているように思える

ある意味、アメリカに来たユダヤ人のためのエルサレムをあの場所に建てたというようにも思える

行き場を失ったユダヤ人が権利を主張できるという文言が前半にあり、それによってイスラエルが建国されたという背景があるので、それをアメリカでも行なったとことになるのだろうか

劇中でも、エルサレムに帰ることが正義のように語るジョーフィアと対立するラースローがいるのだが、それに対するアンサーのようにも思えた

いずれにせよ、宗教に対する知識が必要な作品で、ユダヤ教徒のラースローやエルジェーベト、カトリックに改宗したアッテラ、プロテスタントであるハリソンなどの立ち位置というものがベースにある

ユダヤ人の迫害の歴史があり、アメリカに来るしかなかったという戦中戦後の状況があり、イスラエルの建国にまつわる話も登場する

このあたりに興味がないと苦痛の200分なので、観る人を選ぶ映画のように思えた

ちゃんとインターバルがあって、15分間用意されているので、生理的な苦痛は緩和できると思うが、精神的な部分はどうしようもないので、そのあたりの覚悟を持って臨んだ方が良い案件なのかな、と感じた

ユダヤ人以外はどうみればいいのか?

数あるユダヤ人映画でも、これはホロコースト後の移民建築家を描くものであるが、架空の人物であるし長すぎる。観客にフレンドリーな語り手とはいえない。インターミッションを挟む映画体験は珍しいし、秀逸で斬新なカットや役に命を吹き込む俳優陣は讃えたいものの、脚本は頭が堅くて私の心にはなにも届かなかった。

移民の数々の苦難としてみてもどれも味があるようなないような演出で多くの場合であまり情も理も感じない。それどころかおそらく意図から離れるだろうが、それって民族差別だから、移民だからと言えるものなの?ってすら感じてしまうくらい描写が弱い。

が、ここは一旦折れて、彼らの苦しみを正面から受け止めてみる。彼らの希望までの苦難は狭く長い道のりなのだろう。建築物の哲学が自身の存在を物語るためには、あらゆる工程にこだわりを強くするのは理解できるし、妻や石工との衝突もわからなくない。しかし、ユダヤでないアメリカ人や日本人にとってその閉じた空想的構造物の物語から何を見出せばよいのか?我々の民族が同じ受難に見舞われることがあれば、きっと映画の外でも同じ気持ちになれるのかもしれないが。

詳しい解説はほかのレビューを参考にして気がつかないポイントを発見すれば評価も変わるかもしれない。しかし、この物語のいう「時代を定義した上で時を超えるもの」に普遍性を見出すまで縁もゆかりも感じない人々にとってはこの映画はどう扱えばいいのか戸惑いを隠せない。これが賞候補に上るのはなぜだろう。

そればかりか、多少厳しい言い方をするなら、この映画を体験してこの物語の構造を見抜いたり、思いを馳せたりしても畢竟、架空の人物物語で成り立っているのだし、下手に同情をするような観客にもユダヤ人は無だとしてるとメッセージを投げつけるようでは、非ユダヤ観客のユダヤについての映画を体験することを否定につながることにならないか。だったらこの映画を見ることもナンセンスになる。戦争や世界の悲劇を描いた作品が観客にそう言う映画ばかりならもうあまり関心を持つのも諦めたくなる。

さらに忌憚なく言うなら今のところアンチ反ユダヤの目線を多分に含んだスノビズムの民族高揚映画だと受け取っています。

新しい映画!長さを感じさせない!

面白かった!3時間超えの映画なのに、観終わった後に、すぐまた観たい!と思った映画は始めてです。

まず、映像・音楽が、ものすごく良かった。それぞれの役者も、ものすごく良かった。私は、美術館とか好きなんですが、好きな絵って、ぼーっと長い間見てても飽きないですよね。そんな感じの映画でした。

映画は、ラースロー・トートというヨーロッパで将来を期待されていた建築家が、ホロコーストを生き延び、アメリカに渡って建築家として再出発するという話しなのですが、これがこのあらすじからは想像出来ないような映画になってて、良い意味で裏切られました。

まずは、ラースロー・トートという建築家は、実在しない建築家ですが、『この映画は、実話を元に…』的な感じを観る者にイメージさせているところが、凄いなと思いました。まぁ、まず最近のこういうあらすじの映画って、観る前とか観た後に、『この映画は…』ってテロップ出がちなので、勝手にイメージしちゃいます。きっと主人公は、「ホロコーストを生き延び、何かのメッセージを込めた作品を創った偉大な建築家」なんだろうと。

劇中に出てくる、ラースローの作品は、どれも素晴しいし、良いやん!と思うのですが、これからアメリカで偉大な建築家になっていく人が、作ったと思うから、良いやん!と思うのか、本当に良いのか、分からなくなってきます。

序盤で、ハリソンが、自分の書斎を勝手に改装したのが、実はヨーロッパで名の売れていた建築家と知って、掌返しするシーンがありますが、最初は「こういう奴いるよな〜」と思って観てたのに、映画を観終わった後、「良いやん!」と思ってたラースロー作品も、ラースローを偉大な建築家やと勝手に思って観てたからなだけで、本当はそれっぽく似せて作られてるだけのものを良いと思ってたのか?それなら、ハリソンと変わらんやん、建築とか家具とか絵とか、そういう物の芸術的価値への評価って、結局なんなんやろ?と考えさせられました。

これがもし、本当に実在した偉大な建築家なら、「おー!凄い!」で、観る側は終われてたのに。でも、そう思ってしまうぐらい、ラースローの作ったものは良くて、それをちゃんと鑑賞させてくれる映像のつくりも、凄く良かったんですよね。

次に、『ホロコーストを生き延びたユダヤ人の描き方』。ラースローが、アメリカで直面するのは、ハンガリーでナチスから受けて来た、分かりやすい差別や迫害では無くて、なんか薄い膜に包まれたような差別。

黒人には、「出ていけ!ニグロ!」みたいな分かりやすい差別をするけど、ラースロー達には訛ってるから英語を習った方が良いとか、表面上は紳士的に振る舞って取り繕ってるけど、明らかに下に見ているみたいなところで、結局差別してるなと、感じます。

最たるシーンは、ラースローがハリソンにレイプされるところ。たぶん、天井の高さは、映画の中でラースローにとって自由を表していて、天井の高い洞窟?でパーティーを、自由に楽しむラースローを見て、なんでもコレクションしたいハリソンは、言葉もわからない異国で自分を放置して自由にしてるのが許せなかったのかな?と思いました。私は、その支配欲が、レイプに繋がったと解釈しています。

とにかく、ハリソンは性的に興奮してレイプしたのでは無いと思います。支配したくてレイプしてると感じさせるところに、WASPの表面的ではない、膜に包まれたような差別を感じ、これはむしろ今の世界に蔓延している差別なんだろなと思いました。

最後は、エピローグ。姪っ子のジョーフィアが式典で、ラースローの作品をシオニズムと絡めて語っています。

長い間に、ラースローの考えが変わったのならそうなのかもしれませんが、劇中でラースローはそんな事は一言も言ってません。締めのエピローグで、大団円風にしながら、スピーチがちぐはぐなところが非常に面白かったです。

それっぽく素晴しい作品を登場させ、ラースロー・トートという実在しない人間を描いたように、ジョーフィアの中で勝手に新しいラースローが出来上がっていたのかもしれません。もしかしたら、シオニストのアピールのために、そう語ったのかも。

長くなりましたが、ラースローを通して何かを学ばせるようで学ばせない。受け手にこの映画を含めた、全ての芸術的な美の解釈を放り投げたまま、放置してしまうという、めちゃくちゃ面白い映画だったと思います。

よく、圧倒的な没入感とか映画の予告で良いますが、そういう意味で、この映画の没入感は凄かった!

だから、癖になるというか、また観たいと思ったのかもしれません。

絶誘惑。

第二次世界大戦下のホロコーストを生き延びた建築家でヤクがやめられないラースロー・トートの話。

ハリソン家の息子に頼まれた1室、読書部屋(図書館)の改装を頼まれ…、改装当時は文句をつけられるが後に評価され、ハリソン家父から新たな依頼が…。

転機が訪れるも思った様に事は運ばず…、急なデザイン変更、事故、そこを経ての少し人に対してピリついちゃったり…。

唯一、主人公に共感出来たのは設計した天井を3メートル低くされ怒る、ここは色々計算されてのその高さでしょうしね。

上映時間215分ビビってましたがちゃんと15分休憩があるのは親切、…ごめんなさいどの作品でも賛否あるけど全然私には合いませんでした!時間の長さはそこまで感じないけどストーリーに全く面白さを感じず、始まって早々眠いし、数年ぶりに途中退席しようかなって思ったくらい…、ただこういった話も楽しめる様になれればとも思う。

建築をちゃんと表現している秀作

かなりユニークなスタイルで引き込まれた。

●静物をちゃんと表現として捉えている絵が素晴らしい。

●物語も下手に急がず、独特のテンポがある。そのうえで行間や感情表現を微妙に抜いていて想像力を掻き立てる。

●とにかく音楽がいい。場面場面でスタイルを変え、ゴダールのソニマージュを意識したような感覚。

イイ映画だな。

これがオスカー大本命?、、、

面白くなくはなく、3時間最後まで見れましたがこれだけの尺は要らないな、と感じた薄口の作品でした。なんでこれがノミネートされたのか??

役者、音楽は悪くないけど、やはり脚本と演出がイマイチなのか。なんか全てのエピソードが中途半端な感じで3時間も見たのにほぼ心に響かなかった。渡米する前、ホロコースト、アメリカでの最初の生活の違和感、祖国での家族との生活、従兄弟夫婦との関係、姪ジョーフィアが殆ど喋らない事などなど全て中途半端にしか描かれないので、?と思いながら最後まで観て終了。

あの最後の明るい音楽と、静寂はなんだったのか?そして休憩15分は長い。

偽りの自由

第二次世界大戦下、ホロコーストを何とか生き延び渡米した、才能あるユダヤ人建築家ラースロー・トートをエイドリアン・ブロディが熱演。

妻エルジェーベトをフェシリティ・ジョーンズが、実業家ハリソンをガイ・ピアースが演じる。

辛い記憶、やり場のない怒り、理不尽な扱い … 。やむを得ず移民として生きる事の過酷さ、苦悩をリアルに描く。

映画館での鑑賞

ありそうで、あったら困るフィクション

※モデルとなった人物はいるようですが、完全にフィクションでした。

ホロコーストを生き延びた建築家が移民としてアメリカに渡り、丘の上に思想つよつよなコミュニティセンターを建てる話です。

移民としては、これ以上望めないぐらいのサクセスストーリーに思えるのですが、それでも破滅に近いところまで落ちます。特に、主人公が家族を連れてきてからは、酷いものでした。

そんな彼らの苦悩に三時間半付き合って思ったのは、『それをアメリカでやるから揉めるんじゃない?』という一点に尽きます。

アメリカに建てるコミュニティセンターは、アメリカ人が交流するためのものです。

仕事として請けた以上、そこに反映させる思想はあくまでクライアントのもので、光が差し込む設計にされた十字架の形を『ごめん、KKKも来たいって言ってるから、やっぱハーケンクロイツにして』と言われたら、その形のものを建てるしかないわけで。

主人公が完全に私財で建てたり、クライアントと思想面でがっつり手を組んだというのなら、分かりますが。

そういう深い交流はなく、クライアントが色々聞いても主人公がはぐらかすので、建築の真の目的が語られるのは1980年です。

本編で描かれるすったもんだから20年が経過して初めて、高さを削るところでやたら揉めた理由が分かるわけです。当時の現場にいた様々な立場の人達ですら、知らなかったことです。

理由を正直に伝えたら実現しない。そのことが分かっているから、思想を隠し通して、こっそりと押し込む。コミュニティセンターが完成した1973年から1980年まで、そこを訪れた人々は、知らない内にその思想に加担したことになるのです。

実は『わー綺麗』では済まない何かを、知らない内にくぐらされる。

この押しつけがましさと傲慢さが、高さ云々の下りで理由を説明しなかったり、揉める原因を作ってきたのではないかと。

ーー

あと、今のイスラエルの国際的な立ち位置を見ていると、彼らがどれだけ苦悩しようが体を張ったギャグにしか見えませんでした。

※私はどっち側のシンパでもなく、双方地球から消えてくれないかなと思っているタイプです。

光を当てる角度/悪魔のいけにえ的な

トートの建築同様、光を当てる角度によって見え方が全く変わる作品だと思った。最後、結局みなイスラエルを目指すというところを取れば、シオニズム翼賛みたいにも見えるが(それは設計に隠された意図が明かされる場面でピークに達する)、全員何かに怯え、征服したいと思っている、という意味ではもう少し普遍的なメッセージを読み取ることもできるように思う。フィラデルフィアという、“アメリカ”始まりの地が舞台になっている点もわかりやすく、見下していた“身体障害者”の“ユダヤ”“女”がオックスフォードで教育を受けていたりして、イギリスという抑圧者に対して腕一本の叩き上げでやってきた人(たち)がコンプレックスを刺激されるには十分だろう。/ところどころ、『悪魔のいけにえ』を想起する場面がちらほらあった(これは極めて個人的な連想のような気もするが)。腹に一物(という名のむき出しの欲望もしくは攻撃性・暴力性)を抱えながら生きることが象徴的に示されるという意味では晩餐・パーティというのはそうだろうし、なんだか薄暗く抑圧的な雰囲気のコミュニティセンターの内部のシーンもそうである。/イタリアが映画的仕掛けとして巻き込まれていくところにも意図が張り巡らされているような気がするし、とすると、日本はどう?/要は人間みな後ろ暗さとの戦いなのである。/知的に組み上げられた映画でエモーショナルなところはあまりないので、そこは賛否が分かれるところかもしれない。

何かありそうで何もない

本作で1番良かったのはインターミッションでした。

215分の大作。途中休憩のインターミッション15分付きという往年の格調高い映画のような風貌で、とてもワクワクしながら観賞。

デザイン性の高いオープニング、逆さまに画面に映り込む自由の女神("不自由"な国アメリカへようこそ!の意味か)、建築の力強さを体現するようなチェロとピアノのミニマルで極太の音楽、これまたデザイン性の高い斜めに進んでいくエンドロール。カッコいい!!

しかしそれだけの映画だった。

私も建築士として仕事をしており、この映画は色んな意味で楽しみにしていました。

主人公は架空の建築家だが、ナチスによって閉鎖された世界初の建築専門の学校「バウハウス」出身ということで、同じくワルター・グロピウス、ミース・ファン・デル・ローエの歴代校長2人がドイツからアメリカに亡命し、アメリカの建築史に多大な影響を及ぼしたことを思い出した。

そんな実在の建築家の半生を追っていく伝記映画風なのだが、実在の人物ではないのこの映画がどこに向かっているのか全くわからない。

移民問題の描き方にも新鮮味はない。イスラエル、パレスチナ問題に踏み込むなら名作になったかもしれないがそうではなかった。

また、肝心の建築や家具描写も薄味で残念だった。ラストのネタばらしも蛇足に感じた。言葉だけで説明するとは。

資材搬入中の事故で取り乱す実業家やそれが理由で計画自体がなくなってしまうというのもあまりリアリティがない。アメリカの超高層ビルの建設で一体幾つの事故があっただろうか。極めて現代的なコンプライアンスをもった実業家だった。

しかし、そこをエイドリアン・ブロディ、フェリシティ・ジョーンズ、ガイ・ピアーズの好演で中身のないキャラクターに何とか説得力を持たせていて流石だと思った。ここは素晴らしかった。70㎜フィルムで撮られた映像も綺麗だった。長回しの演技の見せ場もあり、こういった映画はやはり残っていって欲しいと思う。1.5倍速でなんて観られてたまるか!

監督のブラディ・コーベットさんは俳優でもあり人気ドラマシリーズ「24 -TWENTY FOUR-」のジャック・バウアーの娘キムの恋人役。

こんな立派な映画を撮るお方になってしまうとは。

タイトルなし(ネタバレ)

215分の上映時間で前半100分インターミッション15分後半100分でちょうど間を空けて映画2本観る感じで思っていたよりは観やすいかなという感じでした。

前半の王道的な作りからとっ散らかった後半はホント違う映画みたいでしたが。

ラストの旅路より到達点が大事という姪のセリフは、ハンガリー訛りのアクセントの修正にAI使ったのが問題になってるけど出来たのが傑作ならいいんでしょ、というこの映画の関係者の今の本音を予言してるみたいで面白いですね。

凝ったデザイン

実在の人物を基にした作品かと思ったが、架空の人物なんですね。

最初のキャスト紹介が横にスクロールする。最後のエンドロールは斜めにスクロールする。

タイトルの文字も凝ったデザイン。主人公が素晴らしい才能の建築家だからでしょうか。

途中休憩を除くと200分の長尺だが、ストーリー面白いので長いと感じることはなかった。

最後は何かあっけなく終わった感じ。

【”大切なのは到達地。旅路ではない。”今作は架空のハンガリー系ユダヤ人の建築家、ラースロー・トートの激動の半生を彼が作ったコミュニティセンター建設過程を軸に、アーティスティックに描いた作品である。】

■今作品の構成を最初に敢えて記す。

1.序曲・・ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)が妻を含めた家族と引き裂かれる様を描く。

2.第一部”到着の謎”・・ラースロー・トートがアメリカ・ペンシルベニアに単身渡り、富豪の実業家、ハリソン・ヴァン・ビューレン(ガイ・ピアース)と出会い、建築家としての才能を認められるまでを描く。

- ここまでで、キッチリ100分である。

そして、15分間のインターミッションが入る。

結構長いので、お客さんの半分くらいはゆっくりと席を立つ。

スクリーンでは15分から徐々に残り分数がカウントダウンされて行く。

そして、お客さんはゆっくりと自席に戻り、場内は徐々に暗くなるのである。-

3.第二部”美の核芯”・・ラースロー・トートの妻、エルジェーベト(フェシリティ・ジョーンズ)と姪ショーフィア(ラフィー・キャシディ)が漸くアメリカに辿り着き、ハリソン・ヴァン・ビューレンの依頼により、ラースロー・トートが彼の邸宅の近くの丘の上に、礼拝堂が併設されたコミュニティセンターを作る過程が描かれる。

4.エピローグ・・舞台は、1980年のヴェネツィア・ピエンナーレで開催された”第一回国際建築展”にイキナリ、移る。ラースロー・トートの数々の建築物が展示され、”過去の存在”と銘打たれている。シニカルだなあ・・。

で、ここまで再びキッチリ100分である。ストレスなく映画を堪能出来る構成である。今作では、構成自体も作品なのである。

◆感想

・今作では、ラースロー・トートが苦労して、アメリカに渡り、その後も様々な障壁に会いながらも、”マーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティセンター”建設に挑む姿が描かれる。

・だが、そこでは観客が望むような気持のよい展開は、余りない。逆に1950年代のアメリカ社会における、人種や宗教の壁などが暗喩的に描かれる。ラースロー・トートも、資材搬送列車の度重なる事故により、一度はハリソン・ヴァン・ビューレンに理不尽に解雇されている。

・第二部の再後半は、会食するハリソン・ヴァン・ビューレン宅にエルジェーベトが乗り込み、激しく彼を罵倒するシーンまである。

ラースロー・トートが自分の夢を果たせなかったのかな、と勝手に解釈する。

今作は、作品に明快な解を求める人には戸惑う所が幾つかあると思う。だが、私はそれは気にならない。映画館で観る【力のある映画】は、大体面白いと思ってしまうからである。

<今作ではラスト、”マーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティセンター”の円形の教会の天井の十字の形をした窓から、太陽光が差し込み十字架を映し出すのである。

そして、”ブルータリズム”の定義である”1950年代、”トートが設計したコンクリート打ちっぱなしの礼拝堂の様に、”素材を生かした建築様式”という言葉を思い出すのである。

今作は架空のハンガリー系ユダヤ人の建築家、ラースロー・トートの激動の半生を彼が作ったコミュニティセンター建設過程を軸に、アーティスティックに描いた作品なのである。>

全47件中、21~40件目を表示