ブルータリストのレビュー・感想・評価

全47件中、1~20件目を表示

賞レースが楽しみだ(違う意味で)

ブラディ・コーベット

過去作「シークレット・オブ・モンスター」(’16)ではラストに大仕掛けを打って、史実のある人物を想起させる、「指導者」の誕生という、ドッキリ映画(ホントにドッキリする)を放ち、一躍注目を浴びた。

続く「ポップスター」(’20)でも、学校内銃乱射事件という、センセーショナルなオープニングから、ナタリー・ポートマンの異常なまでの熱演、過剰スレスレの、でも最後のライブは(本人であるならば)キレッキレのダンスと、画的には、細かいワンショットと早送りを実験的に駆使して、割と娯楽作に近づけた一本。(楽曲提供等にsiaが参加していることも注目。)

まあ、いずれも見ごたえはあるが、共通するのは、「トラウマ」。そして、史実を絡めて、深みをもたらせようとした点。そして、エピソードをバッサリ省略するところも似ており、ちょっとバッサリすぎるんじゃないか、と思うほど、切り捨てる。観客に不親切なほど切り捨てる。これを技巧ととるか、描きたくないのか、描けないのかは、観る側の判断。

個人的には、前者は上手くいった(それでも唐突)が、後者は銃乱射事件と無差別テロを絡めなくてもいいんじゃないか、と思えるほど、話は普遍的なもので、いささか、いやらしさを感じたりもして、評価は割れる。

そして、本作。あっという間にアカデミー賞の本命の一つにまで上り詰めたが、果たして。

ブルータリスト

・

・

・

解説からわかるように、ユダヤ人、ブルータリズム建築、そしてこのタイミングの作品、ということで、観る前から、本命と言われる点で、「政治色」が濃いことは観る前から想定される。

音楽や撮影、クレジットや、建造物、風景のワンショット、走行する道路で、場面展開などにについては、過去作2作を観ている者にとっては、これまでと同じ手法で、章立ても、「トリアー組」なままでおなじみのものだが、初見の人は目を見張ることは間違いない。

そして、トラウマ、エピソードの省略のスタイルも健在で、案の定、政治色がより濃くでている。

オレは建築は詳しくなく、「ブルータリズム建築」と言っても、丹下健三氏の立てた「広島平和記念資料館」ぐらいしか肌に触れていない。そのイメージしかないため、装飾を廃止、機能性を重視、と言っても、見た目は平和の象徴だったり、その裏返しで「刑務所」だったり「収容所」だったりが想像されるだけである。(裏返しという意味では逆か)

本作で「ブルータリズム建築」とは何ぞやとは、理解することはできないが、ストーリーに至っては、極めてシンプルである。ユダヤ人の歴史もこの映画だけでは到底理解できないが、ハリウッドで成功したユダヤ人、シオニスト運動で、イスラエルに「帰った」ユダヤ人と、歴史的背景からすると、ハリウッド好み、ということは分かるが、後半の端折り方の問題のせいで、余計に偏った観え方になってしまっている。

前半は、歴史を追うという意味で、日本人のオレでもわかりやすく進行してくれているが、後半は、センセーショナルな出来事を無駄に挿入し、省略も深みを与えることなく、バランスは崩壊。過去作から通じる手法ゆえ、手癖、ということなのかもしれないが、悪い方に出てしまった。

brutalism。その呼び名をよしとしない建築家もいるので、The Brutalistとは、ここでは富豪や主人公といった特定の人物ではなく、「『悪の道へ流れる』世界」のことを指していると考えるほうが、過去作から考えるとしっくりくる。

だが、どうしてもここでは「アメリカ」を指すような見え方になっているので、改宗せず、「アメリカ」に嫌悪し、「アメリカ」から逃れ、イスラエルへ「帰った」ところだけ切り取って見えるので、本当にそこだけは残念。

「結果」を出し、成功した「ハリウッド」はそうしたユダヤ人を描く若手の技巧派を賛美するのは、理解はするが、オレには関係にないアカデミー賞。

そういう意味では、ブルータリズム建築を否定したトランプが再選された今、こうした映画にやや過剰に注目が浴びることも、「今見るべき映画」であることは間違いない。

追記

トリアー組からコーベット組、のステイシー・マーティンが今回もうって変わっての役どころだが、ちょっと出番が少なく、役も小さく寂しい。

一方、前作「ポップスター」から続いての新コーベット組のラフィー・キャシディが、その美しくも、深い悲しみを抱えている表情がとても素晴らしい。(少し特殊メイクをいれたのかな)

追記2

主人公夫婦について。後半でようやく姿を現す妻。主人公にとっては、再会を待ちわびた愛しき存在であっても「自分が経験した悲劇」が彼女からも見えるわけだ。彼女との夜は「戦争の悲劇」がもたらしたもの、ということになるのかもしれないが、男と女の関係は「戦争」でなくとも、自分のことを棚にあげ、汚されたと考えてしまうのは、それに限った話ではない。

ただ、この監督、「シークレット・」のステイシーの透けブラウスのねちっこい描写を含め、ちょっと歪んでいる。

一方、富豪のほうはキャラクターに深みがなさ過ぎ。

追記3

これだけ才気あふれるのだから、もう少しストーリーを丁寧に積み上げていって、お得意のバッサリ省略は一旦やめて、娯楽作にチャレンジしてほしいなあ、と切に願う。トリアー組とはオレの勝手なくくりだが、トリアーの「真面目でおちゃめな偏屈」とは違うほうにチャレンジしてほしいかな。

アメリカンドリーム体現者のbrutalな側面

当初3時間35分という長尺におののいていたのだが、インターミッションがあるという事前情報を得て一安心。疲労感少なく作品世界に浸ることができたのは、「私自身、3時間半じっと座っているのが苦手」というコーベット監督による、観客の体に優しい決断のおかげだ。ビスタビジョンのロゴとアスペクト比も、物語の時代に入っていくことを助けてくれた。

ホロコーストを経験した建築家(架空の人物)ラースローの話だが、彼の当時の苛烈な体験が直接的に語られることはない。

ユダヤ人難民としてアメリカに入国した船上の彼の目に最初に映った「アメリカ」は、逆さになって揺れる自由の女神だ。それはまさに彼が手に入れた自由の象徴であると同時に、やがて払うことになる代償の暗示でもあった。

前半のパートでは、ラースローがハリソンと出会い、彼からコミュニティセンターの建設を依頼されるまでが描かれる。

このハリソン・ヴァン・ビューレン、本作の中でもっとも多面的というか闇が深いキャラクターだという気がする。

息子のサプライズ失敗で初対面のラースローを怒鳴りつけたりしたものの、彼の建築の価値を理解すると真摯に無礼を詫びに来て相手の知性を賞賛するところなどは、一見いかにも成功したアメリカ人らしく屈託がないように見える。

だが後半のパートで、そんな表の顔とはあまりに裏腹な彼の腹の中が見えてくる。ラースローの才能に嫉妬し、彼の神経質な態度を高慢と受け止め、終いにはユダヤ人への差別意識を口にしながら彼をレイプした。陵辱に及んだ彼の心情はさっぱり理解できないが、あえて想像するなら、相手に屈辱を与え屈服させたという実感を得るための行動だったのだろうか。

後半では、渡米が叶った妻エルジェーベトとラースローの関係も物語の軸となる。彼女の健康は、ホロコースト以来の生活によってすっかり蝕まれていた。

それでも知性的なエルジェーベトはハリソンの家族と友好的に交流し、以前していた記者の仕事を世話してもらったりしつつ、ラースローに寄り添って生きる。

そんな彼女にラースローが鎮痛剤代わりにヘロインを注射し、顔を布で覆ってセックスするシーンは見ていてかなりきつかった。いくら薬を切らしているとはいえ病人にドラッグ、その上顔を隠して致すのは見ていて腹が立った、というのが正直な気持ちだ。2人が再会した夜に、セックスに関するすれ違い(加えてエルジェーベトは夫が商売女と寝たことも察し、それを許していた)が描かれた上での流れなので尚更だった。案の定エルジェーベトは死にかける。

幸い彼女は一命を取り留め、ハリソンを糾弾するため単身ビューレン家に乗り込む時には、歩行器を使って歩く姿さえ見せる。これは病状が改善したというより、ビューレン家の人間に車椅子を押して助けてもらいたくない、車椅子に座ることで彼らから見下ろされたくないという矜持が彼女の体を動かしていたのではないだろうか。

激動の体験を経る中で時に行き違いがありながらも、毅然として権力者に対峙し夫を守る彼女の姿に、夫婦愛の強さ、彼女の気高さを感じた。

ラースローの夫としてのあり方には個人的に受け入れ難い部分もあるが、エルジェーベトは自分が納得しなければ夫から離れることのできる自立した人間だ。彼女が受け入れているなら、余人による道徳的な論評など意味がない。そう思ってしまうほど、スクリーンの中でエルジェーベトは強く生きていた。

ブルータリズム建築の特徴は、コンクリートを多用する、簡素で重厚、角張ったフォルムの大型構造物、といったものだそうだ。

brutalという言葉は「残酷な、野蛮な、激しい」といった意味を持つ。また、文脈によっては「率直、歯に衣着せない」といった意味で褒め言葉として用いられることもあり、スラングでは「キツい、ヤバい」というニュアンスが込められる。

この物語における「ブルータリスト」は2人いるように思える。それはもちろんハリソンとラースローであり、ハリソンがbrutalである理由は見ての通りだ。

ラースローに関しては、物語後半で彼が見せた芸術家的な神経質さ……ではなく、エピローグの種明かしにその理由が集約されている。ハリソンの母を偲ぶためのコミュニティセンターを、収容所に模したデザインで建てたという彼の「ヤバい」行動だ。

出会い頭の誤解はあったものの、少なくともセンターのデザイン段階では、ハリソンはラースローの才能を見出してパトロンになり、住む場所を手当し知人に妻の渡米の手助けもさせる、傍目には恩人としか言いようのない相手だった。

そんな彼からオファーされた仕事の成果が、忌々しい収容所の記憶を刻みつけたものだということを最後に知って、ずっとラースローの視点で物語を追ってきたつもりが、実は彼のことを何も理解していなかったことに気付かされた。

このエピローグによって様々なものが見えてくる。ホロコーストのトラウマの根深さ、サバイバーで移民であるラースローの伺い知れない心。彼は最初からハリソンの本質を見通したから、いわば悪意を持って裏で彼の意向を裏切るような設計をしたのだろうか。それとも、もっと底知れない、彼の立場にならないとわからないような心の動きがあったのだろうか。

「他人が何を言おうとも大切なのは到達地だ。旅路ではない」というラースローの言葉には、綺麗事を拒否する響きがある。

エンドロールに流れる物語には不似合いな80年代風の明るい劇伴は、目指す作品を生み出し建築として世に残したラースローの、人生における勝利を祝福しているようにも聞こえた。

どのシーンも面白いんだけどちょっとズルい?

ひとつのシークエンスにじっくり時間を取ってみせる堂々とした演出っぷりに、監督としての底力や自作への確信めいたものを感じ、ほぼどのシーンも面白く観た。ただ、エピローグで明かされる「そうだったのか!」な主人公の真意の部分が、パズルのピースが合うようにそれまでに観てきたものとリンクするわけではなく、後出しに感じしてしまった。そもそもあえて観客を戸惑わせる作りなだけに監督思う壺なのかも知れないが、正直、ちょっとズルくないですか?とは思ってしまった。

インターミッションがちゃんと映像で表示されて、再開までの時間を親切に数字でカウントダウンしてくれるオールドスタイルを久しぶりに観た気がするが、やはりこの形式はいい。インターミッションを削除しがちなインド映画の日本公開もぜひ見習ってほしい。そして従兄弟役のアレッサンドロ・ニボラは、どんな映画に出てきてもなんだか嫌な気分にさせてくれる。名優だなあ。

梁が折れてもビルは崩れない、のか?

アウシュビッツから逃れて、米国に移住した建築家のラースローと妻は、実業家ハリソンの支援を受けて、コミュニティセンターの設計を依頼される。多様な人種が融和する合衆国の理想を体現する施設となるはずだったが、資金の緊縮や地元の宗教団体への優遇、そして不慮の事故などに工事が阻まれ、完成までには十年を費やしてしまう。

後年、彼の個展でセンターの構造が紹介されたとき、ラースローは妻を失い。自身も自分の足で立つことができなくなっていた。ナレーターはこの建造物がアウシュビッツの構造を模したものであること。高い位置に天窓が設置され、苦しみと差別から逃れる道筋を示しているのだ、と説明する。

インターミッションのある長尺映画だが、最後のエピソードに向かってすべてのシーンが美しく配置されており、評価の高さに見合った作品だと思う。

ただし、現在の社会情勢を考えると説得力を持ち得るだろうか?

ホロコーストの否定と、暴力を受けた者の回復という揺るがしがたいテーマはこの映画の柱石で、そこが疑わしさを感じると、すべてに疑念をいだかざるを得ない。高評価する米国内外の専門家がほどんどこの問題をスルーしていることに恐ろしさを感じる。

倫理感の問題で葬られた傑作は多い。

真逆の意味での「関心領域」に思えて仕方ない。

仕事と信念と才能と

映画のポスターからしてお洒落

主人公目線の「自由の女神」は観客さえ、トートになった気分で安心とワクワクがこみ上げてくる

そして斜めに流れるエンドロール! あの形式はありそうでなかった斬新なデザイン

完成した富豪の家の図書室(書斎?) 扉が開くシーンを見て歓声を上げる自分がいた

(芸術には、やはりお金がかかる)と、改めて感じた映画だった

金銭面ばかり気にしていたら、アーティストの実力は発揮できず

やりたいことも制限されるもどかしさから人間性も壊れていく

アートと狂気は、ほんの数ミリの違いなのでしょう

ところで、映画の趣旨とはそれるような様々な性◎描写には、驚いた

特にハリソンのアレには・・・

トートの詩的表現や生い立ち、そして自分にはない建築家としての才能に惹かれていったのは分かる

だけど、秘め事のはずなのに他人に見られそうな場所での、いきなりのあの行為は、単なる嫉妬なのか? 愛や恋ではなさそうなのだけど、支配欲?性欲?誰か教えて

妻のエルジェーベトが車椅子生活になってしまった足の怪我

突然、死ぬような痛みを伴うなんて、どんな病気だったのかな

そんなところも秘密のまま終わる

最後の最後に、礼拝堂(インスティテュート)にまつわるとんでもない事実をサラリと伝えられて鑑賞者は、えっ!!ちょっと待ってよぉ~ となる

才能がある人は、どこの国に行ってもそれを生かして、仕事が出来る

羨ましいかぎりだ

そしてその才能が自分の信念を磨き、研ぎ澄まされた信念がより一層才能を開花させる

凡人には無縁の方程式だ

感想メモ

ブルータリストとは、ブルータリズムという建築様式を実践する建築家のこと、ブルータリズムの特徴は素材を活かした建築、打ちっ放しのコンクリートやガラスなど素材の質感を活かして、幾何学的な形や彫刻的な形に仕上げる

偽物の自由の元で人は最も隷属する

最初の逆さまに映った自由の女神が印象的

体育館、礼拝堂、講堂を合わせたコミュニティセンター作ってね、という富豪からの無茶振りオーダー

建築家としてのプライドがあるので、やるなら徹底的に!素材やデザインにこだわるので予算オーバー

予算削減のために他の建築家を呼んで3m天井を低くすることにしたが、認めず

天井の高さを合わせるために地面を掘って、更に地下トンネルも増築、予算を削減したいなら削るのはこいつだ!と言われる始末

予算問題、パトロンからの嫉妬、薬物中毒、問題は尽きない

足場で遊んでいた従業員は怒られて当然だろ

姪、喋れるんかい、びっくり

妻は美しく、強い、そして何でもお見通しでちょっと怖い

エイドリアン・ブロディはやはり下がり眉が魅力的、憂いに満ちた表情が似合う

イタリアのカッラーラという街の景色が幻想的、真っ白な大理石が美しい

完成したヴァン・ビューレン・センター

高い天井に自然と目線が上に、そこには太陽の光を取り入れる逆さ十字架、狭い空間は強制収容所を反映している

洗練された、計算された設計、追い求めた美の核芯

素材の良さを活かし、人々にありのままの世界を知覚させる

大事なのは旅路ではない、到達点だ

この台詞建築家ぽくて好き、最初の方の、世界が変わって悪が奔流しても、僕が作った建物は川の氾濫に耐えられるように設計してある、みたいな台詞も好き

200分超えで長いねー

トラウマ…

描写は無いがホロコーストでの耐え難い経験がトラウマとなり、それが収容所をテーマに建築するに至ったのか。とにかく長く、途中寝落ちし掛けた。ラースロー本人より、彼の妻エルベージェトの方が余程芯が強く、共感しやすかった。

到達点

『国宝』175分、『宝島』191分。

公開はこちらが先だが、横綱級の215分!

今年は長尺映画が話題だが、200分超えはなかなか。近年でもそうそう無い。『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』以来かな。こちらもまた見たい…。

しかし、それに見合った壮大な叙事詩。

聞き慣れないタイトルの“ブルータリスト”。

1950年代以降多く見られた、素材や構造を露出させて質感を強調した建築様式“ブルータリズム”の建築家の意。

戦後ホロコーストを生き延びたハンガリー系ユダヤ人建築家のラースロー。ホロコーストで妻エルジェーベトと姪ジョーフィアと生き別れ。

新天地アメリカへ。従兄弟の計らいで再び建築の仕事を始める。

ある実業家の息子から父の書斎をサプライズ改装の依頼。が、それを知った実業家ハリソンは激怒。お払い箱の上に無報酬…。

しかしその後、ラースローが有名な建築家であり、彼が手掛けた建造物の素晴らしさに魅せられたハリソンから思わぬビッグプロジェクトの依頼。

あらゆる設備を備えた礼拝堂の設計と建築であった…!

エイドリアン・ブロディ主演なので、ユダヤ人ピアニストを演じたかの名作のように実話ベースかと思いきや、フィクション。

まるで実話や実在の人物のような真実味とリアリティー。

冒頭、逆さまに捉えた自由の女神像が印象的。

従兄弟と再会し熱い抱擁を交わすエイドリアン・ブロディの迫真の演技に早々と引き込まれた。

民族や時代背景などなかなかに分かり難い部分もあるが、分かり易く言えば、“巨大礼拝堂を作れ! プロジェクトX!”…みたいな話。

一見穏やかそうなラースローだが、建築家としてはこだわりとプライドを持っている。

ハリソンやスタッフたちと幾度もディスカッション。費用や資材、ラースローが創造するものが出来るか。

あちらにも譲れないものあるが、こちらにも譲れないものはある。

ラースローはただの設計者/建築家ではなく、稀代のアーティストのよう。

歴史上の偉大な建築家が創造した建築物はもはや芸術品。

全て緻密に構成し、メッセージも込めたガウディのサグラダ・ファミリアの素晴らしさと言ったら…!

果たして“芸術品”は完成するのか…?

幾多の困難と難題。着工が始まる…。

…と言うのが、前半パート=第1章。

序曲から始まり、第1章約100分。

後半パート=第2章も約100分で、エピローグで締め。

総じて215分。その構成すら計算された様式美のよう。

第1章は“プロジェクトX”のようだったが、第2章はより複雑交錯な濃密人間ドラマに。

妻エルジェーベトと姪ジョーフィアもアメリカへ。念願の再会を果たす。

エルジェーベトは苦境から車椅子になっていた。

それでも気品や芯の強さを失わないエルジェーベト。終盤のあるシーンではハリソンに食って掛かる。

ジョーフィアはラースローたち以外とは話そうとしない。内向的…という感じではない。民族や移民として引っ掛かるものが…。

その偏見の色も濃くなっていく。

妻と姪と再会してラースローの仕事に精が…いや、周囲との確執や苦悩が表面化していく。

思うように進まず、周りに当たり散らす。こだわればこだわるほど、溝が深くなっていく。

信頼を得ていたハリソンとも対立。

そこには、認めたくないが、受け入れたくないが、移民=アメリカ人との民族性の違いが…?

あのホロコーストという迫害を生き延びた…筈だった。

自由と新たな人生を求めた新天地で受ける別の迫害…。

我々に自由は無いのか…? 生きる場所は無いのか…? 辿り着く地は無いのか…?

ヤクや性欲にも溺れる。高尚ではない人間の生々しさ。

エイドリアン・ブロディ、ガイ・ピアース、フェリシティ・ジョーンズらの名演。

映像から美術から音楽からスケールや作風に至るまで、後世にまで残る芸術品のような格調高さ。

OPやEDクレジットの斬新さ、劇中曲はオーケストラ風だが、ED曲は現代的テクノポップ。そのセンス。

それを創造した“建築家”ブラディ・コーベットこそ、アカデミー監督賞に相応しかった。

どんなに困難に直面しても、どんなに偏見に晒されても。

築き上げていかなければならない。辿り着いたこの地で。

エピローグ。名建築物を称える式典。

成長したジョーフィアに連れられ出席した老いたラースロー。エルジェーベトはすでに亡く…。

ラースローを語るジョーフィア。

“大切なのは到達点。旅路ではない”

別の作品だったらその逆もあるだろう。が、本作に関してはしっくり来る。

建築家として到達点は、完成した時。

移民として到達点は、そこに根付いた時。

辿り着いたのだ。

質高い映画とは感じながら、描かれていない内容の是非について‥

(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)

(レビューが溜まっていたので短く)

今作の映画『ブルータリスト』は、ホロコースト(ユダヤ人虐殺)を生き延びたハンガリー系ユダヤ人建築家・ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディさん)が主人公の話です。

映画自体はスタイリッシュな映像美や、主人公・ラースロー・トートが設定建築を依頼された礼拝堂の建築への過程の見せ方など、3時間35分という映画の長さの割に、長さを感じさせず興味深く深く面白く観れる内容だったと思われます。

しかしながら、今作に描かれていない内容の方にかなり引っ掛かり、映画内容自体には、個人的には評価出来ないなと思われてしまいました。

その描かれていない内容とは、現在イスラエルが占領し、テロ行為の反撃とはいえ、原住民であるパレスチナ人々に対するガザ地区(あるいはヨルダン川西岸地区)への無差別虐殺への眼差しでした。

主人公・ラースロー・トートの礼拝堂のモチーフがホロコースト収容所であったことが映画の最後に明かされます。

しかしながら、主人公・ラースロー・トートは、あらゆる宗派を超えて統合する礼拝堂なのだと、建設前の住民説明会で説明しています。

つまり、主人公・ラースロー・トートは、周りの人間を騙してホロコースト収容所をモチーフにした礼拝堂を建てたことになるのです。

私は、この主人公・ラースロー・トートの周囲を騙してのホロコースト収容所をモチーフにした礼拝堂の建設のやり方には同意しかねる想いがあります。

それは、ナチスによるユダヤ人への大虐殺があったことで、あらゆるユダヤ人(イスラエル)の行為の正当化につながると思われるからです。

イスラエルのユダヤ人は、パレスチナの原住民を追い出し占領し殺害し戦争を仕掛け、パレスチナの人々をガザ地区やヨルダン川西岸地区に追いやり、ヨルダン川西岸地区では国際条約を無視してユダヤ人が入植しさらにパレスチナ人々を追いやり続けています。

それに反発したハマスのテロは許されないとは思われますが、イスラエルはテロを遥かに超える、パレスチナの人々を根絶やしにするかの如きガザ地区での無差別民族殺戮を今も行っています。

このイスラエルの民族虐殺の思想と、ナチスが行ったホロコーストの思想と、根本で何が違うのでしょうか?

昨年のアメリカ・アカデミー賞での映画『関心領域』のユダヤ系イギリス人のジョナサン・グレイザー監督は、イスラエルのガザの占領に対して異議を唱え抗議の意を示しています。

すなわち、映画『関心領域』の背後で描かれたホロコーストは、形を変えてガザで起こっていると示したのです。

一方で、今作の映画『ブルータリスト』には、現在パレスチナで起こっているイスラエルのユダヤ人による民族虐殺についての視点が全く削ぎ落ちていますし、今年のアメリカ・アカデミー賞でも、今作関係者からの、イスラエルによるパレスチナ人々に対する虐殺に関しての言及もありませんでした。

私にはこの映画の根底にパレスチナ人々への虐殺を正当化するユダヤ人の頑なな被害者的な思い込みを残念ながら感じてしまい、その意味では根本で評価出来ない映画だと、今回の点数となりました。

よく分からない所だらけなのに結構たのしく観れた

4時間が長く感じず、

見ている間は次の展開が読めずとても楽しかった。

でも何か観終わった後は「結局なにがテーマだったの?」という感じで印象がぼやけてしまった。

ユダヤ人の歴史や、建築の歴史、ブルータリズム建築の位置付けなど

より深い知識があるとより深く理解できるのかもしれない。

自分はイラストの仕事をしているので、

いかにも資本主義の塊のような支配者と、

仕事を得るには従属して支援を受けるしかない芸術家

という対比に興味があった。

芸術家でもイラストレーターでも作品を作る立場だと

食っていくためにはパトロンとか企業とかの言う事を

全く無視するのは不可能。

でもその中で自分の出来る表現をする。

主人公はパトロンのためにユダヤ人でありながら

十字架が象徴的な建物をデザインした。

でも建物の中にこっそりと収容所の寸法を潜ませていた事が最後に分かる。

主人公の芸術家としてのプライドみたいなものを感じる

好きなエピソードだった。

映像についてはずっとかっこいい感じで見ごたえがあった。

建築をテーマにしているだけあって

オープニングタイトルとエンドロールがとにかくかっこよくて

好きだった。

特にオープニングはあそこだけ繰り返し流してたいくらい。

金持ちのおっさんの書斎が出来上がったところ、

みんなで丘を登るシーン、

イタリアの大理石の採掘場など

とても美しかった。

1番印象に残ってるのは冒頭の自由の女神。

めちゃくちゃ興奮したとかはないし腑に落ちない所だらけだけど

インターバル初体験とか、

ハリウッド超大作の文法とは少し違う構成とか

色々新しい経験が出来たので観て良かった!

ホロコーストが後の人生の全てに直接の影響を及ぼしている

前編と後編に分かれていて15分の休憩が入るけれど、とても長い。

特に前半は退屈だった。

でも、話としては平易な分かりやすい映画。

後半はドラマチック。

建築家ラースロー・トートの半生の勉強みたいなフィクション映画。

全体として、あまり面白い映画だったとは言えなくて、今の時点では、もう一度観たいとは思わないかな。

ホロコーストが、後の人生の全てに直接の影響を及ぼしている、という物語でした。

難しいが、巧みな映画だ。

世界戦争の終結とモダニズムの終焉による20世紀半ばの建築。その後のポスト・モダニズムとの間にあって、ある種の自由と技術による新しい建築が欧米では模索された。ブルータリズムだ。この映画では題名通りそのイズムがあらゆる場面で展開される。映画化は難しいだろうが、様々な映像、音楽、人物、そして彼らの会話と言葉を通してこのイズムが持つブルータルを巧みに表現していた。その後のポストモダニズムは数多く小説や映画になっている、その中間の時代の野獣性を体験する、格好な映画と言えよう。

Contrast

インターミッション込みとはいえ3時間半は中々にハードだな…と思いつつ、デカめのポップコーン片手にいざ鑑賞。

バターしょうゆ味ってこんなに美味いんですね。

全然余裕で観れました。

あたかも実在の人物のように描いているように見えて架空の登場人物が展開する建築士の話という練り練りされた作品としての面白さがありましたし、章仕立ての良さを活かした驚きの連続だったりと見応えたっぷりで圧巻でした。

建築士であるラースローがアメリカにやってきてからの生活をゆったりと描いていく作品で、時間軸が飛び飛びではなく、しっかりその時代その時代を見せてから緩やかに進行してくれるのでたくさん整理しながら観れますし、自分自身のこだわりを貫き通す姿勢が一度も崩れずに建築をやってのけますし、それに都度入る邪魔によって心も体も蝕まれていく様子は中々に歯痒かったです。

どうしても弱った心と体には薬が必要なようで、それにも苦しまされますし、人間関係も音を立てて崩れていきますしでモヤがかかりながらの鑑賞でした。

前半はゆったりと上り調子になっていき、後半は怒涛の展開と緩急が激しい感じでしたが、徐々に明かされる真実だったりに何度も心揺さぶられ、それでいて救いのような場面があるとパーッと明るくなったりとで考え甲斐がありました。

芸術性ゴリ押しでは全くなく、戦後直後から経済が発展していく世の中だからこそ描かれる差別的なものからちょっとした変化まで余白なくやってくれているのでメッセージ性もしっかりと伝わってくるというのもとても良かったです。

喋れない事情があるんだろうなーと思っていた姪が急に喋り出したところは驚きましたが、あそこら辺の事情も少し補足が欲しかったところです。

役者陣はもう最高です。

エイドリアン・ブロディのラースローのやつれ具合や自暴自棄な様子、ファリシティ・ジョーンズのエルジェーベトの献身っぷりと特攻っぷり、ガイ・ピアースのハリソンのアメリカ的なお偉いさんだったりと隙が無さすぎる布陣でやられっぱなしでした。

オープニングとエンディングもとても洒落ていて、それでいてくどくない良さが展開されるので思わずうっとりしてしまいました。

全体的に映像もスタイリッシュでかっこいいですし、劇伴もおどろおどろしさを兼ね備えつつ、耳馴染みの良い曲もあったりととても贅沢でした。

映画館という密室空間だからこそ感じられる極限の集中から得られるものが多くて楽しかったです。

アカデミー賞2025のレベルが総じて高いっす…!

鑑賞日 3/12

鑑賞時間 14:25〜18:15

座席 C-11

光がつなぐ半生

ラースローを迎えるアメリカの颯爽とした青い空。

どれだけ待ち望んでいた瞬間か。

しかしそんな明るい幕開けにいる彼の背景には簡単には拭えない彫り物のように深い影が染み付いているような気がしてその眉尻を余計に下げてみせる。

それはホロコーストからの生還者としてのイメージが私のなかにあるからだけではなく、さらに〝移民〟として1から生きていくことを課せられた日。

彼の人生をこの別世界はどう塗り替えていくのだろう。

そのすぐあと、駅で再会した従兄弟との抱擁は体中をほぐすような安堵がラースローにのしかかっていた重圧を和らげ、ついで耳にする〝大切な人のこと〟は、流れる時間を一瞬とめてしまう程の幸福感だったようだ。

あの表情からそれがどんなに奇跡的な事だったかを知り、そこまでの苦悩に胸が締め付けられる。

あぁ、ようやく刷新の時を知らせる空気が流れ〝希望〟という粒子を彼のまわりにきらめかせた。

しかしそれはそこまでだった。

立たない〝不自由〟の女神の不穏さと緊張の糸で奏でる劇伴の響きで、一転して傾き始めるこの先の予感にたじろぎながら、まだそれを知らない彼をみつめる。

この序盤の展開に緊張感の手綱をぐいっと絞められ、始めのさわやかさはその辺りに置き去りになった。

物語はラースローが羽振りの良い実業家のハリソンに出会い気に入られたことで次のステージへと進む。

それは確かにラッキーなことに思えた。

この地で強力なパトロンを得ることは再び建築家として生きる舞台を与えられ昔の自信を取り戻すチャンスを得ることでもあり、離散した家族との暮らしを再構築する夢を具体的にしてつながるから。

けれど、次第に感じるいとこの様子の変わり方や実業家のハリソンがみせつけてくる移民の立場の脆弱さが彼の不安を深めるのだ。

生きる為に抗えないでいるラースローの曇りがちな目が何度も何度もスクリーン越しにもどかしさを訴えてくる。

一方で権力をふりかざして弱者を食いものにすることに何のためらいのないハリソンの不敵な笑み。

その息子もまた父譲りの弱肉強食的な思想、利己主義がまかり通る環境でつくりあげられていく怪物の継承者だという恐ろしさがみえるシーンが増えていく。

排他、抑圧、更なる搾取がラースローを追い込む。

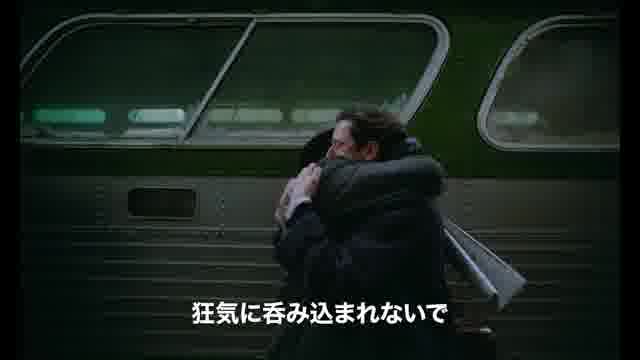

そんな時、夫の厳しい状況についてはやくから気づいていた妻がついに口にする〝狂気に呑み込まれないで〟という言葉と対するラースローの〝約束する〟という返答の会話がとても印象的だ。

これは今の揺らぐ世界を比喩しながら発する作者のメッセージ〝警告とそうあってほしい一人一人への切実な願い〟そのもののようだった。

後半のラースローの衰弱からその約束は果たせなかったのだろうと悲観していた私は、時を過ぎラースロー、妻、姪の堂々とした姿がみれるラストに目を見張った。

張り巡らされた油断できない険しい道のりを越えてきた3人に深い敬意でいっぱいになり、物語の根底にあった戦争が遺し続ける傷、人が人を支配する哀しみと罪深さ、まやかしの自由や悪意のからくりに翻弄され苦難におかれようとも、希望という光を心に持ち続けた日々が彼らにあったことを思い返す。

その光とは静かにそして脈々と湧き続ける源泉のように前を向くことを止めなかった彼らが手放さなかった生きる力、愛、信念の強さそのものなのだろう。

光でつながれる数奇な半生の物語はあたかも215分かけて巡る美術展のように、語られぬ部分にこそおもいを馳せていくという大切なものに満ち、心の奥深くを揺らしている。

訂正済み

タイトルなし(ネタバレ)

第二次大戦のホロコーストを生き延びたハンガリー系ユダヤ人建築家ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)。

強制移住の新天地・米国の新しい暮らしは、ペンシルベニアで家具屋を営む従兄弟のもと。

妻をめとった従兄弟はカトリックに改宗し、名前も米国風に改めていた。

ある時、新進の実業家ヴァン・ビューレン(ガイ・ピアース)の息子から邸宅の書斎の改修を依頼されるも、無断改修に激怒したヴァン・ビューレンから追い出されてしまう。

が、改修した書斎のモダニズムが雑誌に取り上げられたことに気をよくしたハリソンは、ラースローが欧州で著名な建築家だったことを知り、亡き母の名を冠したコミュニティセンターの建築をラースローに依頼する・・・

といった物語で、以降、ラースローとヴァン・ビューレンの確執が描かれていきます。

下手に時間軸操作などせずに、持つ者と持ったざる者の確執が丹念にかつ執拗に描かれ、説明不足の部分(こちらが理解できないだけかも)があり、やや理解が難しいところもあるが、濃厚なドラマを観た満足感がありました。

ということで感想は十分。

さて問題なのはタイトルの「ブルータリスト」が誰を指しているか。

ブルータリズムと呼ばれる建築の設計者である主人公ラースローを指しているというのが一般的な解だろうが、「ブルータル」=「暴力的」「野蛮で」「荒々しく」「粗暴な」というもともとの意味から察すると、他者を蹂躙する人=ヴァン・ビューレンに代表される側ではないかと思われます。

ヴァン・ビューレンに代表される側は、キリスト教側。

物語ではラースローの改宗した従兄弟が登場しますが、映像的には十字架が印象的に使われています。

巻頭のラースローの姪ジョーフィア(ラフィー・キャシディ)の背後に重なる窓枠の十字架のモチーフ。

終盤に登場するラースローが設計したコミュニティセンターの礼拝堂に差す光の十字架。

なお、このセンターの設計そのものが、ナチスにおけるユダヤ人収容所を模していると語られるエピローグには驚かされます。

(中盤、妻エルジェーベト(フェリシティ・ジョーンズ)が図面を見て、モチーフを読み取り、設計に納得するエピソードが伏線として描かれていますね)

礼拝堂の十字架については、前半終了の際、模型に懐中電灯で光の十字架を示すシーン、ここは模型の光の十字架は必要だった、と思いました。

模型の中の光の十字架が、現実になって、さらに救われない・・・という意味で。

喧伝されている、「野心的なカメラワーク」については、あまり感じませんでした。

センシティブなシーンや序盤の40年代米国などセット組むのに予算がかかりそうなシーンで「極力写さないように工夫してるなぁ」とは思いましたが。

もしかすると、主人公のラースローは収容所で去勢されているのかも・・・。

ならば、センシティブシーンを極力写さないカメラワークも意味があるように感じます。

音楽は、ややうるさく感じました。

とはいえ、弩級の力作。

それは真の解放を求めた人間の切なる思いを反映した建物なのかあるいは忌まわしき資本主義の墓標なのか

ブルータリズムを名指しで否定したトランプによる大統領令が一期目に続いて今回再び発令されることとなった。

連邦政府が建設する建物は伝統を重んじた古典主義的建築でなくてはならないという「美しい連邦公共建築」という名の大統領令。確かに公金が使われる建物が住民の感性で受け入れがたいようないわば芸術家たちにだけ称賛されるものであってはならないというのはエリート主義を叩いてのし上がってきたトランプにしてみれば必然的とも思える。

ブルータリズムが第二次大戦後台頭してきたのは安価な材料であるコンクリートにより工期も短く済むため戦後復興にとっても役立ったからだ。それと同時にその柔軟な工法が設計する者の作家性を反映させやすくもあった。このブルータリズム建築が美しいか美しくないか、それは確かに賛否が分かれるところではある。

その無骨で殺風景とも思えるシンプルな外観は実際に多くの住民に嫌悪感を抱かせるものもある。それを意図した設計でもあるのだが。

本作ではトートの設計による礼拝堂が景観にそぐわないという住民に対して住民説明を行う場面がある。彼の設計がいかに優れているかをプレゼンして住民に納得してもらうシーンだ。

美しいか美しくないかは見る者の感性にゆだねられる。それを判断するのはその人次第だが大統領令はそれを一概に美しくないとして一切を否定をしてしまう。これは価値観の押し付けでしかない。美的感覚は人によりさまざまで時代によっても移り変わるもの。そのような感性を画一的に一方的に否定する大統領令は彼の多様性否定の姿勢そのものでもある。

地域住民の納得の上でトートの建築は受け入れられる。これが大統領令に対するアンサーである。一見受け入れがたいデザインの建築物でもそのコンセプトを説明して理解してもらい地域住民に受け入れてもらえればなんら問題はない。一様に否定する大統領令がどれだけ愚かなのかを本作は訴えている。

自分とは異なる感性を否定する、他者を受け入れないという多様性の否定がかつてのホロコーストを生み出した。ホロコースト生存者を主人公にした本作がこの大統領令に端を発して製作されたのがよくわかる。

歴史は繰り返される。本作は他者を排斥し多くの異なる民族を悲劇に追いやった現代のホロコーストの再来を危惧して警告を発するための作品であると思える。

ホロコースト生存者の建築家トートはアメリカに渡りそこで大富豪のハリソンから支援を受け彼の依頼で礼拝堂を兼ねた複合公共施設の設計を手掛ける。

ハリソンはトートの才能にほれ込み、彼への支援を惜しまなかった。しかしトートは自分の思う通りの建設がなかなか進まないことに苛立ちを覚えていた。そんな時ハリソンが経営する運輸会社の列車事故により事業は中止されトートは一方的に解雇されてしまう。

事故処理が事なきを得ると途端にトートはハリソンに引き戻される。ハリソンによる気まぐれでトートが翻弄されるのはこの時だけではなかった。出会いのきっかけもトートが彼の書斎のリフォームを行なったことに対して激怒した彼がトートを追い出したことにあった。

ハリソンは一代で事業を成功させた富豪であるが、芸術的才能には恵まれなかった。トートの才能にほれ込んでいるようで実際彼の才能はもとより彼の人格についても理解などしてはいなかった。ただトートが有名芸術学校出身で業界で注目された建築家であることに目をつけたに過ぎない。彼を訪ねたのも書斎が雑誌に取り上げられたからだった。

彼にとってトートは彼の邸宅の数々の贅を尽くした装飾や調度品と同じくお飾りでしかなかった。トートは彼の権威をさらに箔づけするためのペットでしかなかったのだ。それは彼を糾弾するトートの妻に対して彼自身の口からも語られる。

かつて建築の分野で名声を手にしたトートはナチスの迫害によりすべてを奪われ、このアメリカではただの日雇い労働にしかつけなかった。ハリソンのような富豪のパトロンに頼るしか彼の才能を生かす道はなかった。たとえペットの身に甘んじても。

自由の国アメリカ。ホロコーストから逃れて自由を手に入れられると思っていた芸術家にとってそこはナチスの収容所と同様、囚われの身であることに変わりなかった。資本主義という名の牢獄の。

アメリカは彼に自由を与えてはくれず彼に与えたのはアヘンだけだった。薬物中毒になってしまった彼は妻の言う通り祖国イスラエルに渡る決心をする。

終始芸術家である主人公が実業家である大富豪に翻弄される姿はまさにトランプ政権下で翻弄される現在のアメリカの芸術家たちを見ているようだ。

今回の第二次トランプ政権によりアート界は危機感を抱いている。第一期でも文化芸術への支援が削減されたり、ムスリムの国々への渡航が禁じられたりと芸術家同士の交流が阻害される政策が次々とおこなわれた。

今回の政権でもさっそくトランスジェンダー否定をはじめとする多様性を尊重するDEI(多様性、公平性、包括性)事業の廃止を掲げている。

多様性こそがイノベーションを生む、それは芸術の分野に限らない。経済においてもアメリカの大手IT企業の創始者の六割が移民または移民二世だったりする。そもそもトランプの祖父自体がドイツからの移民であるし、イーロン・マスクも移民の子孫だ。

多くの移民を受け入れてきたからこその現在のアメリカの繁栄がある。それは多様性から生まれた。それを否定するトランプは自らのルーツを否定するようなものだ。

トートがアメリカで手掛けた礼拝堂はやがて完成する。建物の外観は収容所をモチーフにしながらも高い天窓から空を見上げる設計。それはトートの抱き続けた真の解放への思いが反映された建物であると同時に富豪が自ら命を絶った資本主義の墓標でもあったのかもしれない。

トランプの大統領令がいう古典主義的建築なるものは古代ローマやギリシア建築の要素を取り入れた建築様式を言うが、それは時の権力者たちが自分の権威を象徴するためにその多くが作られた。

外観に装飾を施した伝統的な建造物は歴代の為政者たちがその権威を表すために贅を尽くした装飾をまとわせた虚像でしかない。簡素で装飾をまとわないブルータリズム建築はそれとは真っ向対立する。まさに機能性だけを重視し、そこに権威が入り込む余地はないのだ。

権威主義に溺れるハリソンの下でトートがこだわり続けたのがまさにこれだった。反権威主義、彼は自分を支配しようとするハリソンの下で真の解放を目指していたのだろう。

資本主義の象徴ともいえるハリソンはトランプの姿と被る。そんな彼がトートを凌辱したことを糾弾されて建築途中の施設で自害をする。

トートの建物は資本主義の終焉を表した資本主義の墓標でもあり、権威と戦う芸術家たちの解放を象徴したものでもあったのかもしれない。

本作はまさにトランプ政権下で多様性や自由な思想がないがしろにされてることへのカウンター的な作品と言えるだろう。

ちなみにブルータリズムを否定するトランプだが、彼の成功者としての証でもあり象徴でもあるトランプタワーはまさにこのブルータリズム建築そのものであった。

トランプタワー設計に携わったバーバラ・レスによると当時建設を急いだために不完全な図面をもとに工事を始めたので、建築途中での変更にも柔軟に対応できるようにほとんど鉄骨を使わず大部分をコンクリートで建設した。

ブルータリズムを否定するトランプがブルータリズムの恩恵を受けていたという皮肉。また伝統を重んじた古典主義的建築などという彼だが、トランプタワーの敷地として購入した場所には歴史的価値ある装飾が外壁に施されたボンウィットテラーデパートの建物があり、外壁に施されたレリーフは当時の五番街の象徴でもあった。街のシンボルでもあるその装飾をメトロポリタン美術館に寄贈することを条件に取り壊し許可を得たにもかかわらず工事を急ぐあまりその約束を破り装飾ごと解体してしまったのだ。伝統的建造物を重んじるなどと聞いてあきれる。

ちなみにトランプの会社が当時この解体工事で雇い入れたのはすべて不法移民であり低賃金労働させて経費を削減したという。

ストーリー➕壮大な景色が見応えあり

ホロコーストを生き延びたというコメントからそういう要素の映画を想像していたが,これは全然違った。

1人の芸術家の半生が描かれていた。もちろん人種差別的要素も多分にあるけれど、1番の見応えは自分の求める芸術を実現しようとする彼と,それをお金と権力の力で押さえつけてくる者たちとの戦いであり、薬に頼って壊れていく彼の苦悩だ。妻の言う,彼にとっては台所を作り直すくらいのこと、とても刺さった。聡明な妻だ。

そして,特筆したいのは,壮大な景色。映画館で観る価値のある映像だった。

斬新で独創性が凄い。ドラマ的にも濃くて人間の郷の深さを炙り出す。

野心家が考え抜いた奇抜さが光る。

その点は大いに認めます。

この映画は比較的に低予算で作られたと言う。

それにしては凝ったカメラワークだ。

《優れてる点》

①タイトルロールのカッコ良さ。

まるで書籍のレイアウトみたいな凝った文字が横に流れる所、

グラフィックデザインとして面白い。

②音楽・・・場面、場面を盛り上げ、先導して驚きを誘う。

正にラストのヴェネツィアで行われる現代建築のビエンナーレ展・・・

そのオーケストレーションの華やかさ、

そしてエンディング曲ははガラリと現代的なテクノポップで

ガンガン鳴らして盛り上げる。

実に見事なものだ。

《否定的な気持ちになる点》

①虐げられてきた民族の持つ被害者意識は当然だと思う。

②著名な建築家ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディ)の、

その建築家としての凄さが見えてこない。

★トートが架空の人物であり、映画はフィクションであることから、

『TAR』と比較されがちだが、ター(ケイト・ブランシェット)は、

トートの数倍、天才肌で、実際天才に見えた。

エイドリアン・ブロディのどこに天才のカリスマ性があっただろう?

★☆予算の関係で勿論実際に建築することは叶わず、殆どがVFX。

一番肝心の後半の殆どを費やす、恩人の大富豪のハリソン・ヴァン・ビューレン

(ガイ・ピアース)が母親を記念して建築する

コミュニティセンター。

ネタバレになるがその完成した姿は、ナチスの強制収容所を模した建築物・・・

と言うのだが、31メートルの高さの吹き抜けにで天窓もあり光も差し込む。

そこが強制収容所だと聞かされても、とてもそうは見えないのだ。

ブルータリズム様式建築の素晴らしさが、浮かんでこないのだ。

❷何より驚いた点。

妻のエルジェーベト(フェリシィ・ジョーンズ)が、10数年ぶりの再会で、

いきなり車椅子に乗って現れたのにも驚いたが、

もっと驚いたのは、恩人のヴァン・ビューレンの家に乗り込んできて、

「お父さんは“レイプ魔“」と喚き散らす所。

1911年生まれなら、トートは30歳を大きく超えていて、自由恋愛であり、

どちらが誘ったかも、ゲイだとか?恋愛感情があったか?とか、

レイプシーンなんてまるでないし、これは夫からの情報なのか?

それにしても伏線となるシーンがほしい。

あまりにも唐突で恩人に失礼で、“恩を仇で返す“そのものではないのか?

これが顕著な欠点です。

❸アカデミー賞主演男優賞を受賞したブロディの

スピーチの長さと内容のなさ。

好きな点や嫌いな点を挙げできましたが、

映画館で観て良かった事は確かです。

3時間半の上映時間と、間にあるインターミッション。

後半は甘いコーヒーとポップコーンを食べながら、

リラックスして観れました。

思ったより難解な映画ではなかったです。

ただ勿体ぶった、ハリソン・ヴァン・ビューレンとか、

(貴族と書いてあるのもあって、アメリカに貴族吐いないですし、

東欧から亡命でもしたのだろうか?

トートの妻のエルジェーベト。エリザベスでダメなの?

全てにおいて、気取り過ぎてるよ。

でもガイ・ピアースはとても素敵だったし、

フェリシィ・ジョーンズの頑張りにも目を見張った。

作曲賞と撮影賞は、おめでとうと言いたいです。

無にも満たない

こないだ鑑賞してきました🎬

建築家ラースローの数奇な運命を描く、200分超えの壮大なストーリー。

ラースローを演じるのはエイドリアン・ブロディ🙂

建築家としての腕は確かで、彼なりの美学も持っています。

一方、煙草の本数はかなり多く、ドラッグもやっており、破滅的な面も。

時限爆弾にも似た刹那的とも言える演技、アカデミー主演男優賞に輝いただけあります。

ラースローの妻エルジェーベトにはフェリシティ・ジョーンズ🙂

彼女は初めて観ましたが、知的な印象を受けますね。

夫との手紙のやり取りもスマートな感じで😀

時折みせる鋭い表情と、数回ある痛みを訴えるシーンではまさに迫真の演技でした。

ハリソンにはガイ・ピアース🙂

初登場時は怒鳴り散らし、かんしゃく親父にもみえますね。

しかしラースローの経歴を知ってからは、彼を雇い入れますが…。

ただの富豪では終わらない、抜け目なさが見え隠れする演技でした🤔

途中15分の休憩をはさみ、約3時間半の上映時間の本作。

覚悟して臨みましたが、それでも長かったです😅

しかしホロコーストを生き延びた男の壮大なヒューマンドラマは見応え充分👍

アカデミー主演男優賞も受賞しているので、ぜひ映画ファンには観ていただきたい🎬

そして、一日をこの映画に費やすつもりでいくのがベストです🖐️

アメリカの差別と偏見の現実

戦後数十年に渡って建築家の人生を追いかける物語となると、アメリカンドリームを掴んだ成功譚が描かれると思いがちだが、さにあらず。むしろ真逆で、自由を夢見てやって来たアメリカで差別と偏見にさらされ、札束で人の頬を引っ叩いて服従させるような資本家に理想を蹴散らされる移民たちの現実を、ラースローとその家族たちを通して描かれている。それは(すでに何人かの批評でも言及されているが)エリス島に到着して船底から這い上がってきたラースローの目に自由の女神が逆さまに映っていることに象徴されている。

もちろん、当然のようにイスラエル建国とシオニズム運動についても触れられるが、自分の信念を貫き通す姿勢と、商売のためなら信仰も何もすべて擲(なげう)つ従兄弟のアティラなどの姿勢との対比を通じて描かれている。とはいえ、信念を貫き通す鉄の心を持っている訳でもなく、欲望にも負ける人間らしい弱さも同時に描かれる。

どの国においても、明るい面だけが存在する訳ではなく、弱い者同士が手を携え合って行かねば生きていくことすら難しい負の側面も必ずある。

図らずも、移民の苦労の上に成り立っているにも関わらず移民を排斥しようとする人物が大統領の座につき、金の力で好き勝手に振る舞う大富豪が側近として重用されている目の前の現実を、ここに描かれている何十年も前の出来事と重ねずにはいられない人々も少なくないのではなかろうか?

しかも、トランプは2020年当時にブルータリズム建築を槍玉に上げて、連邦政府の建物は美しい建築でなければならないという大統領令を出したそうで、本作が紛れもなく現代批評になっていることが分かる。

ちなみに、芸術家を描く作品だからだろうが、映像にもそのセンスが発揮されているらしく、デジタルではなく、あえてワイドスクリーンのビスタビジョン方式でフィルムを使って撮影されているそうだ(故の、オスカー撮影賞?)。しかも、冒頭と最後のクレジットを表示するテロップも、こんなの見たことない!というフォーマットになっている。

全47件中、1~20件目を表示