ブルータリストのレビュー・感想・評価

全208件中、21~40件目を表示

満足感

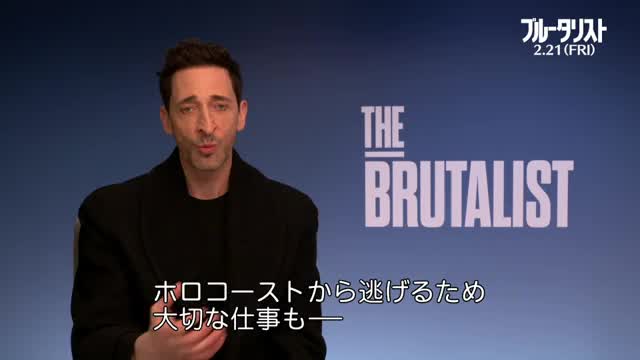

才能にあふれるハンガリー系ユダヤ⼈建築家のラースロー・トートがホロコーストから⽣き延び、アメリカに到達するところから始まる。

あっという間の3時間半でした。エイドリアンの演技に魅了されると同時に、彼の建築した図書室は見事で美しい。

ホロコーストがら逃げ出し正気でいられる方が、難しい。ヤクに走るのも無理はない。天才建築家の心は徐々に蝕まれて行く姿はノンフィクションを見ている様。妻と共に母国へ帰国を決心する苦悩はエイドリアンルーツも考えてしまう。

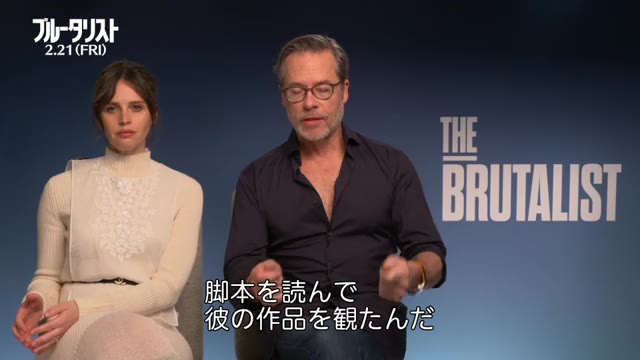

エイドリアン、ガイピアースいい味出してだなぁ、歳とっても映画にでて欲しい俳優、フェリシテはいつも確実な演技で三人が揃えば豪華な映画となり、充分堪能しました。

ハリソンの最後はきっと自決なんだろね。

質高い映画とは感じながら、描かれていない内容の是非について‥

(完全ネタバレですので必ず鑑賞後にお読み下さい!)

(レビューが溜まっていたので短く)

今作の映画『ブルータリスト』は、ホロコースト(ユダヤ人虐殺)を生き延びたハンガリー系ユダヤ人建築家・ラースロー・トート(エイドリアン・ブロディさん)が主人公の話です。

映画自体はスタイリッシュな映像美や、主人公・ラースロー・トートが設定建築を依頼された礼拝堂の建築への過程の見せ方など、3時間35分という映画の長さの割に、長さを感じさせず興味深く深く面白く観れる内容だったと思われます。

しかしながら、今作に描かれていない内容の方にかなり引っ掛かり、映画内容自体には、個人的には評価出来ないなと思われてしまいました。

その描かれていない内容とは、現在イスラエルが占領し、テロ行為の反撃とはいえ、原住民であるパレスチナ人々に対するガザ地区(あるいはヨルダン川西岸地区)への無差別虐殺への眼差しでした。

主人公・ラースロー・トートの礼拝堂のモチーフがホロコースト収容所であったことが映画の最後に明かされます。

しかしながら、主人公・ラースロー・トートは、あらゆる宗派を超えて統合する礼拝堂なのだと、建設前の住民説明会で説明しています。

つまり、主人公・ラースロー・トートは、周りの人間を騙してホロコースト収容所をモチーフにした礼拝堂を建てたことになるのです。

私は、この主人公・ラースロー・トートの周囲を騙してのホロコースト収容所をモチーフにした礼拝堂の建設のやり方には同意しかねる想いがあります。

それは、ナチスによるユダヤ人への大虐殺があったことで、あらゆるユダヤ人(イスラエル)の行為の正当化につながると思われるからです。

イスラエルのユダヤ人は、パレスチナの原住民を追い出し占領し殺害し戦争を仕掛け、パレスチナの人々をガザ地区やヨルダン川西岸地区に追いやり、ヨルダン川西岸地区では国際条約を無視してユダヤ人が入植しさらにパレスチナ人々を追いやり続けています。

それに反発したハマスのテロは許されないとは思われますが、イスラエルはテロを遥かに超える、パレスチナの人々を根絶やしにするかの如きガザ地区での無差別民族殺戮を今も行っています。

このイスラエルの民族虐殺の思想と、ナチスが行ったホロコーストの思想と、根本で何が違うのでしょうか?

昨年のアメリカ・アカデミー賞での映画『関心領域』のユダヤ系イギリス人のジョナサン・グレイザー監督は、イスラエルのガザの占領に対して異議を唱え抗議の意を示しています。

すなわち、映画『関心領域』の背後で描かれたホロコーストは、形を変えてガザで起こっていると示したのです。

一方で、今作の映画『ブルータリスト』には、現在パレスチナで起こっているイスラエルのユダヤ人による民族虐殺についての視点が全く削ぎ落ちていますし、今年のアメリカ・アカデミー賞でも、今作関係者からの、イスラエルによるパレスチナ人々に対する虐殺に関しての言及もありませんでした。

私にはこの映画の根底にパレスチナ人々への虐殺を正当化するユダヤ人の頑なな被害者的な思い込みを残念ながら感じてしまい、その意味では根本で評価出来ない映画だと、今回の点数となりました。

最近のアカデミー賞作品はとてもつまらない

カタチから入った空疎な映画

ビスタビジョンによるフィルム撮影、

インターミッションを挟んだ100分×2の伝記風、

というカタチを先に決めたんじゃないか。

いずれも「ふるきよき時代」の映画を意識したんだろう。

エピソードは、

どこかで見たような話の

よく言えばコラージュ、

気を遣わずに言えばツギハギ。

ユダヤ人に対するホロコーストは特に描かれないが、

薬物中毒、

手の裏を返す親類、

アメリカでの偏見、

成金のコンプレックス、

事故による頓挫、

イスラエルへの移住、

等々が散りばめられていて。

それなりに飽きずに観られるんだが、

ブツ切れで心に残らない。

必然性が感じられない。

ただ、妙に執拗に描いていたのは、性への衝動。

主人公ラースローがアメリカに上陸して最初にしたのは

娼婦を買うこと。

妻のエルジェーベトがアメリカに上陸して最初にしたのは

夫と致すこと。

最後の方で、成金を非難する言葉が、

「**魔」

この辺、監督・脚本家の性質(あるいは主張?)が表れている気がする。

総じて、

一見、重厚さを漂わせた大作のように見えるが、

内容の空疎さを感じざるを得ず。

長編小説を読み終えたような重厚な満足感

才能ある建築家の生きる様

…エイドリアン.プロディ

の巧みな演技に引き込まれていく

先日、戦場のピアニストを観ても感じた

悲哀を帯びた演技が最高に惹かれる

筋としてはどちらも戦争下と戦後の話

ピアニスト今作は設計建築家の違いが

あるがユダヤ人の役柄は同じです

この二つの作品どこか被ってみえた

ブダペスト生まれのラースロー

自由を求め

戦後1947年のアメリカ

ペンシルベニア高度発展に沸く街

に移り住む

配給を貰いながら暮らす生活

ほどなく従兄弟の元で働くことになったが…

時間にして三時間以上の大作

時代背景のおもしろさと音楽も

おしゃれで映像を引き立てている

そして主人公ラースローを演じた

エイドリアンが総べての作品だと思った

ハリソンに振り回されながら

屈辱を浴びながらも完成を目指す

内面の苦しさ辛さ哀しさの表情

を見事に演じている

建築家として決して曲げない意思と

(こだわり)…ユダヤ人としての苦悩

気持ちの弱さも露に描いて

人間味を感じる

最後は妻によって救われる

一人の才能ある建築家の半生

完成された建物はシンプルで美しい

配信で観ましたが映画館でみたかった作品

「何をしたのか」と「何をしようとしたのか」

何の予備知識もなく観たが、前半は、ざわざわした感じ。カメラが対象に近いためだろう。主人公のユダヤ系ハンガリー人、ラースロー・トートを演じたエイドリアン・ブロディには「戦場のピアニスト」のイメージが染み付いている。ナチの収容所を逃れたラースローがやっとのことで米国に辿り着き、従兄弟の店でチェアをデザインした時、バウハウスゆかりの人間と知れた。彼は、縁あってペンシルベニアの資産家、ハリソン・ヴァン・ビューレンの邸宅の図書室をデザインすることになるが、優れていることはすぐにわかった。案の定、一旦は事情を知らないハリソンに罵倒されるが、その後のストーリーは読めた。多分、映画で使われた空間処理の仕方は、バウハウス出身で米国に渡ったマルセル・ブロイヤーの影響だろう。しかし、彼が設計した図書室の本棚には、パリの「ギュスターヴ・モロー美術館」の窓際の陳列棚の影響が感じられた(これは贔屓の引き倒しか)。

映画の後半では、ハリソンの勧めに従い、彼の邸宅があるドイルスタウンの丘の上に、公的な予算が投入されて、マーガレット・ヴァン・ビューレン・コミュニティセンターと言う名の地域の集会場が建設されることになる。さまざまな制約が課されるが、プロテスタントの礼拝堂を、建物の中心におくことが難関だったと思う。映画に出てきた礼拝堂の天井には十字が刻まれ、我が安藤忠雄の「光の教会」を思わせる(エンドロールで、触発されたことを感謝すべきレベル)。ただ、礼拝堂の室内は、極めて天井が高く、ブダペストやプラハで見たドーム式のシナゴーク(ユダヤ教の教会)を思わせた。実際に、ユダヤ教の信者による集会風景も出てくる。この姿が、設計や建築の段階で想像されたら、地域のプロテスタントの人たちから、どのような非難が寄せられるかは自明である。

映画の最後で、ラースローの姪、ジョーフィアが「旅路より到達地が重要」と訴えて、これまでの経緯ではなく、残った建造物こそが重要とするが、本当にそうなのか。日本の著名な建築家たちは、必ずしもそうは考えていなかったような気がする。中には、自分の設計した建物なんて、100年後には一つも残らないと言う建築家だっていた。世界遺産に指定された建築は、並外れて優れているに違いない。私たちのような一般人には、それが全てだが、おそらく建築家の世界では、「何をしようとしたのか」も負けないくらい大事なのだろう。第一、優れているのに、いつかの競技場みたいに実現しないことだってある。模型や設計図も大事にして欲しい。その精神こそが、次の世代に引き継がれるのだから。

え?フィクションなの?これ。

よく分からない所だらけなのに結構たのしく観れた

4時間が長く感じず、

見ている間は次の展開が読めずとても楽しかった。

でも何か観終わった後は「結局なにがテーマだったの?」という感じで印象がぼやけてしまった。

ユダヤ人の歴史や、建築の歴史、ブルータリズム建築の位置付けなど

より深い知識があるとより深く理解できるのかもしれない。

自分はイラストの仕事をしているので、

いかにも資本主義の塊のような支配者と、

仕事を得るには従属して支援を受けるしかない芸術家

という対比に興味があった。

芸術家でもイラストレーターでも作品を作る立場だと

食っていくためにはパトロンとか企業とかの言う事を

全く無視するのは不可能。

でもその中で自分の出来る表現をする。

主人公はパトロンのためにユダヤ人でありながら

十字架が象徴的な建物をデザインした。

でも建物の中にこっそりと収容所の寸法を潜ませていた事が最後に分かる。

主人公の芸術家としてのプライドみたいなものを感じる

好きなエピソードだった。

映像についてはずっとかっこいい感じで見ごたえがあった。

建築をテーマにしているだけあって

オープニングタイトルとエンドロールがとにかくかっこよくて

好きだった。

特にオープニングはあそこだけ繰り返し流してたいくらい。

金持ちのおっさんの書斎が出来上がったところ、

みんなで丘を登るシーン、

イタリアの大理石の採掘場など

とても美しかった。

1番印象に残ってるのは冒頭の自由の女神。

めちゃくちゃ興奮したとかはないし腑に落ちない所だらけだけど

インターバル初体験とか、

ハリウッド超大作の文法とは少し違う構成とか

色々新しい経験が出来たので観て良かった!

自分らしく生きるには

収容所を経験し、家族と引き裂かれ生きるためにアメリカに渡った、ハンガリー生まれのユダヤ人、バウハウスで学んだ建築家。船でニューヨークに到着するところから始まるストーリーの導入から、既にこの映画はいろいろと分厚い。自分らしく生きるためにもがき続ける主人公の苦悩を表現し、また彼と関わる多くの人についても丁寧に描かれている。新転地での彼の芸術の象徴のような建築物は、自身の人生のように完成まで困難を極める。この脚本、監督のセンスと力量の凄さは、ヨーロッパの人かと思いきや、なんと子役出身のアメリカ人。ヨーロッパ人監督の作品に複数出演した経験があるそうで独特の感性は経験から磨かれてきたのか、凄い作品を撮ったものだ。飽きさせず、疲れさせず、観客にとにかくスクリーン上の濃いドラマを見守りたいと思わせる、そこには自分らしく生きるためにもがく人々の姿が、しっかりと描かれている。ユダヤ人が設計したカトリックのための教会、だがその建物のデザイン思想は収容所での経験から来ているとは、なんとも強烈、そしてそれが真の芸術家なのだろう。

性的シーンが多く、ダイレクトに映し出されているシーンがいくつもあってちょっと驚き。芸術作品だから?そこだけ謎、必然性がわからないから。そして日本の映倫基準はいつも謎。

ホロコーストが後の人生の全てに直接の影響を及ぼしている

前編と後編に分かれていて15分の休憩が入るけれど、とても長い。

特に前半は退屈だった。

でも、話としては平易な分かりやすい映画。

後半はドラマチック。

建築家ラースロー・トートの半生の勉強みたいなフィクション映画。

全体として、あまり面白い映画だったとは言えなくて、今の時点では、もう一度観たいとは思わないかな。

ホロコーストが、後の人生の全てに直接の影響を及ぼしている、という物語でした。

また無音エンドロール

長丁場なので面白くなかったら地獄だなと不安に思いながら鑑賞笑

結果は作品に飲まれてました笑

休憩時間を除けば200分あっという間に感じました。

内容に関しては最初はサクセスストーリーなのかなと思いきや後半からそう言うわけでもなく、、、

最初と最後の結びがしっかりしてるので、受け手が誰の視点で見るかで内容が変わってくる感じが面白かったです。

ただ、テンポ感が一定のリズムな感じがしたのでハマらない人は最後までハマらない気がします笑

建築家の話なので知識ないと難しいかなとは思っていたがそんなことはなく、富裕層のエゴイズムをすごく感じられる映画でした。

言葉だけで偏見の元にこういうものだと作り上げてしまっている部分は自分にもあるため、それを受け入れられる人間力を身に付けようと感じさせてくれる映画でした。

天才と対峙する凡人の葛藤

アメリカンドリーム、移民、宗教、人種差別、音楽、麻薬、芸術家の業、

など様々な要素が200分超で描かれるが、

趣向を凝らした美しい映像表現も多く、

退屈さを感じることは全くなく、最後まで楽しく観ることができた。

一方で、これだけの密度、ボリューム感ある大作にも関わらず、

ガツンという重量感、鋭く突きつけられる感じ、

呆然とさせられるような圧倒的な余韻の少ないのが不思議。

それは、主人公トートの建築家という独りでは完結しない職業柄と、

そこに付きまとう現実のあれこれの描写によって、

天才的な芸術家にありがちな超人的な存在感や傲慢さが少ないこと、

一方で、トートに羨望の眼差しを向けつつ、

大富豪でありながらも人間としての器が卑小で、

破滅的に複雑な自己矛盾を抱え込んだ対峙するハンソンが、

あまりにキャラクターとして魅力的で際立っているのが要因かと思った。

とはいえ、当時のアメリカの主に影の部分の歴史の一端を垣間見られる貴重な機会でした。

難しいが、巧みな映画だ。

世界戦争の終結とモダニズムの終焉による20世紀半ばの建築。その後のポスト・モダニズムとの間にあって、ある種の自由と技術による新しい建築が欧米では模索された。ブルータリズムだ。この映画では題名通りそのイズムがあらゆる場面で展開される。映画化は難しいだろうが、様々な映像、音楽、人物、そして彼らの会話と言葉を通してこのイズムが持つブルータルを巧みに表現していた。その後のポストモダニズムは数多く小説や映画になっている、その中間の時代の野獣性を体験する、格好な映画と言えよう。

打ち放しコンクリートの建築様式

アカデミー賞の正統派作品かと思いきや、いささか期待外れか。

長い上映時間のどこに重きを置いたのか、今ひとつ希薄だった。

悲しみも感動も表現が弱い気がする。

アイデンティティを一番大切にするヨーロッパ人の個性に疲れる。

終着点が重要であり、旅路は問題ではないと。

どうも、共感出来なかった。

Contrast

インターミッション込みとはいえ3時間半は中々にハードだな…と思いつつ、デカめのポップコーン片手にいざ鑑賞。

バターしょうゆ味ってこんなに美味いんですね。

全然余裕で観れました。

あたかも実在の人物のように描いているように見えて架空の登場人物が展開する建築士の話という練り練りされた作品としての面白さがありましたし、章仕立ての良さを活かした驚きの連続だったりと見応えたっぷりで圧巻でした。

建築士であるラースローがアメリカにやってきてからの生活をゆったりと描いていく作品で、時間軸が飛び飛びではなく、しっかりその時代その時代を見せてから緩やかに進行してくれるのでたくさん整理しながら観れますし、自分自身のこだわりを貫き通す姿勢が一度も崩れずに建築をやってのけますし、それに都度入る邪魔によって心も体も蝕まれていく様子は中々に歯痒かったです。

どうしても弱った心と体には薬が必要なようで、それにも苦しまされますし、人間関係も音を立てて崩れていきますしでモヤがかかりながらの鑑賞でした。

前半はゆったりと上り調子になっていき、後半は怒涛の展開と緩急が激しい感じでしたが、徐々に明かされる真実だったりに何度も心揺さぶられ、それでいて救いのような場面があるとパーッと明るくなったりとで考え甲斐がありました。

芸術性ゴリ押しでは全くなく、戦後直後から経済が発展していく世の中だからこそ描かれる差別的なものからちょっとした変化まで余白なくやってくれているのでメッセージ性もしっかりと伝わってくるというのもとても良かったです。

喋れない事情があるんだろうなーと思っていた姪が急に喋り出したところは驚きましたが、あそこら辺の事情も少し補足が欲しかったところです。

役者陣はもう最高です。

エイドリアン・ブロディのラースローのやつれ具合や自暴自棄な様子、ファリシティ・ジョーンズのエルジェーベトの献身っぷりと特攻っぷり、ガイ・ピアースのハリソンのアメリカ的なお偉いさんだったりと隙が無さすぎる布陣でやられっぱなしでした。

オープニングとエンディングもとても洒落ていて、それでいてくどくない良さが展開されるので思わずうっとりしてしまいました。

全体的に映像もスタイリッシュでかっこいいですし、劇伴もおどろおどろしさを兼ね備えつつ、耳馴染みの良い曲もあったりととても贅沢でした。

映画館という密室空間だからこそ感じられる極限の集中から得られるものが多くて楽しかったです。

アカデミー賞2025のレベルが総じて高いっす…!

鑑賞日 3/12

鑑賞時間 14:25〜18:15

座席 C-11

3時間半も付き合った後に…

全208件中、21~40件目を表示