ナミビアの砂漠のレビュー・感想・評価

全361件中、181~200件目を表示

怖い、ウザイ、キモい、めんどくさい、かわいい。

こんなカップルが隣人だったら、大迷惑。

ポツンと一軒家に引っ越して欲しい!

不安定な21歳のドキュメンタリーを2時間以上見せられて、そこそこ嫌な気分になった。

もう無理と言いながら、なんで別れないのか?と思いながらも、可愛くて守りたくてしょうがない男の気持ちも分からんでもない。

暴れたら抱きしめたい。

ああ、我ながら情けない。

Z世代の女性を繊細に描きながら、それ以外の幅広い層にも共感を抱かせる強い力を持った映画

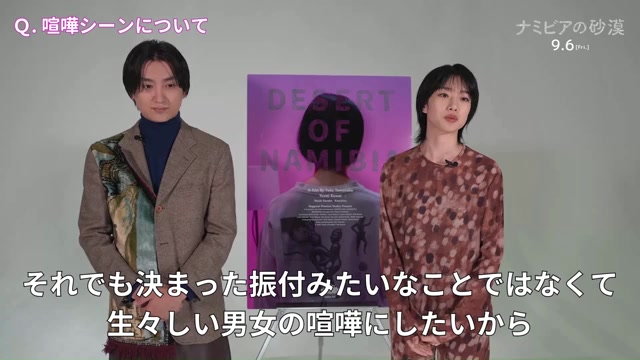

演出、撮影、照明、録音、音楽、演出すべてにおいてレベルが高い。俳優陣、特に河合優実の素晴らしさは言わずもがな。

特に録音、音響の素晴らしさが映画を成り立たせていた。この映画、意外と主人公のセリフが少ない。それでも観客に主人公の心理が伝わるのは、河合優実の計算された声色や身体表現、そして音響設計。冒頭の喫茶店のシーンから環境音の大きさで主人公の意識の向きを分かりやすく表現しているが、そういった音響による主人公の心理描写は全編に渡って細かく設計されていた。

ドキュメンタリー的な絵作りなので、照明が難しかったはずだが存在を隠しながら素晴らしい仕事をしていた。撮影も良い。冒頭のズーム、中盤の手持ちでのズーム、真後ろから撮る側転、寝転んだ河合のクローズアップ、焚き火で踊る幻想的なシーン、唐突なワイプ、テーブルを挟んだ2人の中盤とラストの対比など、素晴らしいショットの目白押しだった。

河合優実に頼り切ったようにも見える演出だが、強い信頼関係で築き上げた演出プランだったはず。河合優実が手足を動かすだけで素晴らしい絵になっていた。

Z世代の女性を繊細に描きながら、それ以外の幅広い層にも共感を抱かせる強い力を持った映画だと思う。

多様性ということで

『究極のかまってちゃん』でもなかった⁉️

*ホンダは衣食住、ピルの管理までめんどうみてた。何の不自由もない生活からカナは突然逃げだした!

*ハヤシとはなぜか馬が合う!何か突拍子もない事をしたり、掃除もしないし食べ物も適当。気に入らない事があると、二人のバトルが始まる!それが日常的になり、むしろリクレーションのようだ!それがカナにとっては居心地が良いみたいだ!

*でも新しい命に関するカナの思考が、ホンダに対してとハヤシに対しては、正反対なのは彼女の身勝手さなのか?それとも彼女なりの『命の尊厳』とはなんだ!?と考えているのか?

*結局カナは『自分中心』にたくましく生きてる!『究極のかまってちゃん』かと思ったけど、自分の生き方はハッキリしている!!

*ただ生きぬく事!!それだ!!

*森の中のキャンプだホイッ!(心をいやす)*ランニングマシーンでのダッシュ!(妄想の中で体力つけるぞ!)*ナミブ砂漠のオアシスで動物が水を飲んでる(これは生命の源)

*ただし彼女の中の底知れないパワーと妄想をコントロールするために、カウンセリングに通ってる!これを続けていれば何とかなるぞ!!

*カナは生き続ける!!

*作品全体は抽象画を観てるよう。じっと見つめて想像力を思いっきり働かせて自分なりの解釈をしてみた!

*ただしBGMの不協和音が彼女の未来を暗示してるようにも見える・・

生にしがみつくな、生に居座れ

21歳のカナ。彼女の生い立ちは、なんとなくぼかされている。

でも、彼女がなぜ平常心が保てないかは、うすうすわかってくる。

河合優実のミステリアスなムードが冴える。

貧困、少子化の日本を憂うカナは、自分にもふりかかる状況に、ひとこと「生存」が大事とたかをくくる。

ふたりの男の間を揺れ動きながらも、表の優しさには長けているふたりに、なぜか満足できない。

悪態、暴力、そして心の病。

この世は生きにくい。生きにくいからこそ、ただ生きることを選択する彼女。

「今日は何もしなかった。とんでもない言いぐさだ。あなたは生きてきたではないか」

モンテーニュは言っている。カナへの行動を後押し言葉だ。

ナミビアの砂漠で、オアシスで生きながらえる、馬のような動物の映像。

生にしがみつくな、生に居座れ。

広大な砂漠の映像は、そう語っているように見えた。

型にハマっていない

全ての登場人物を愛おしく思ってしまった。

面倒見が良過ぎて鬱陶しく、出て行った彼女を追いかけて拒否され道端で泣き崩れる不動産屋の彼氏さん。何だこりゃどうしようも無いなと思いつつ、少し微笑んでしまった。その醜態に呆れながらも直ぐに立ち去れないカナにも感情移入。

クリエイターの彼氏さん、カナの感情爆発による挑発に単純にムカついて「殺すぞ!」って言葉が出てしまい、ヤバっ!同じレベルで取り乱してしまったなんて感じでとりあえず場を治める為だけに謝る。別に後悔があるわけでも無さそうなのに元彼女に堕胎させてしまった子供のエコー写真を捨てられずにいる、何処にでも居るどうしようも無い普通の男。

煙草吸えないなら辞めっかな~と仕事を教えてくれているカナに言ってしまう職場の後輩さん。

喧嘩で賑やかなカナ達の隣室に住む、とても頭の良い妖精の様に現実感の無い女性。

カウンセラーの女性の対話者に乱されない独特な会話のペース何だか好きでした。

そして何より自分勝手で想像力皆無で脱力感著明なのに生の躍動感に溢れ魅力的な主人公のカナ。ルッキズムの権化の様な存在しなくても生きて行くのに大して困らない(エンターテイメント産業並みに?)脱毛サロンでモチベ皆無で働いてます。(脱毛って…何だか不思議で興味深い。)

映画を観てて何故か全ての人達に好意の様な物を感じていました、自分でも不思議ですが。人間ってこんな感じだし、自分にもこんな内面があるなって思ったのかな?

恒例の取っ組み合いの後、ハーハーと息を切らしながら、お腹空いたねって得体のしれない食い物を食べている二人の滑稽さは身に覚えありすぎて懐かしく恥ずかしく苦笑してしまった。

中国の母からの電話直後のラストシーン素敵でした。他者に興味を持つってとても大事な事だなって思わされました、他者を想像するって事は。

ナミビアの砂漠

不思議な魅力がある主人公から目が離せません何でそんなに、愛されるのと嫉妬すら感じます

唯一無二だけど共感もできたり…とにかく面白い映画です。もう一回見たいと思います。視点の違いで楽しめる作品で色んな感想を持てます

大駄作。こんな映画が評価されるようでは邦画はお終い。

お金を返して欲しい。

内容のない脚本、まるで意味のない演出。

あえてなのか?ズームが素人のような急激なズーム。

河合優実の佇まいは素晴らしいが、彼女が主演でなければまるで成り立っていない映画。

というか、完全に河合優実の無駄遣いである。

ここ数年で、あ、星ひとつだ、という映画にはなかなか会わなかったが(自分は映画への評価は甘い方である。)数年ぶりの大駄作。

製作陣は猛省して欲しい。こんなわけのわからない映画が評価されるようでは日本映画はおしまいである。

主人公がメンタルを病んでしまう展開は仕方ないにしても、カウンセリングが始まり、幻覚を観て、スタジオでのイメージ空間が広がり、キャンプだほいを歌い出すシーンでは頭を抱えたくなった。一体、観客にどんな気持ちになって欲しかったのであろう。

私が汗水垂らして稼いだ鑑賞料金を返して欲しい。

ラストシーンもまるで意味がわからないし、ナミビアの砂漠の意味もわからない。おそらくそこに意味はない。

意味はないのにタイトルにしているあたり、観客を馬鹿にしている。

一つ言えることは、私はもうこの山中という監督の映画は2度と観ないという事である。

何度も映画館を途中で出ようと思ったが、それでは正当に評価できないので意地になって最後まで観た。時間を無駄にした。

エンドロール、ナミビアの砂漠の映像が流れるのは苦行であった。

光の当て方、音、声に関するこだわり、若く瑞々しい河合優実を活写しているのは評価に値する、と言いたいが他が酷過ぎて全てを打ち消している。

とにかくずっと登場人物が不機嫌で、怒りまくっていて、観ていて不快。

河合優実と金子大地が、後半ずっと取っ組み合いをしていて、サンダ対ガイラなのか?と思った。(勿論サンダ対ガイラの方が100倍面白い。)

いわゆる雰囲気映画だが、どこにでも居そうな女性を活写した雰囲気映画では「モラトリアムたま子」や「麦子さんと」などの方が断然面白い。そういった映画を期待したのが馬鹿だった。

しかも長い。これで2時間20分は苦行である。

あらすじをログラインとしてまともに説明出来ないのもきつい。「どんな映画?」と聞かれて、

「河合優実がキレまくってて、なぜか脱ぐ映画」そんなかんじである。脱ぎ損ですらあると思う。

色々書いたが、本当に、ラストシーンの何の意味もなさまで含めて、久しぶりに酷い邦画を観た。

スタッフは猛省すべきだし、観客もこんな映画を褒めてはいけない。

率直な感想は長い&面白くはない

普通の女の子

形而上でも形而下でもない。無理に意味を慮らなくてもいい。ただの、…

タイトル中出し、ぶつ切り、音楽……、荒削りすぎない?ちょっとさ。

ピーピングしてるようなカメラの動き。急に寄ったり、びみょーにぶれたり……

河合優実さんに嫌な女の子を演じさせたい、と監督が言ってたけど、こんないかにものストーリーや仕草、形から『嫌な女子』を造作しなくても、もっとありふれたストーリーや、言ってみればハートウォーミングな脚本の中で『嫌な女の子』を演じさせればいいのに(「ちょっと思い出しただけ」などみたいに)。

それにしても、「あんのこと」といい、この「ナミビア…」といい難儀な役が続きますのぉ。河合優実さん。

タバコ吸わせ過ぎ。

女優さんを良い役でも悪い役でも輝かせるような脚本や、作品をつくってほしい(「不適切にもほどがある」や「Wの悲劇」みたいに)。

寛一郎さん、やっぱ蝦夷地に行ったんですね(笑)

これPG12……?

タイトルなし(ネタバレ)

東京で暮らすカナ(河合優実)は21歳。

脱毛エステで働き、不動産会社に勤めるホンダ(寛一郎)と同棲中。

ホンダは家賃も払い、料理もして優しい。

今日は高校時代の同級生の女友だちに呼び出されたが、彼女が語るクラスメイトの自殺話には、カナには興味がない。

後ろから聞こえてくる「ノーパンしゃぶしゃぶ」という単語の方がよっぽど刺激的で関心を惹く。

女友だちとともにホストクラブに行ったが満たされず、結局は二股交際相手の自信家ハヤシ(金子大地)を呼び出して肉体関係で渇きを癒す・・・

といったところからはじます物語で、前半は「いまのわたしの体も心もこの映画を欲していないなぁ」と思っていました。

ホンダと別れて、鼻にピアスをしてハヤシと暮らすようになるまで(ここでタイトルが出るのだけれど、50分ほど掛かっている)までのカナの行動は「それって、オッサンとか、オレってイケてると思っている勘違い男のソレと変わりないやん!」と思ったわけで。は、本当に「この映画、自分には合わないなぁ」と感じていました。

そんなカナが「少子化と貧困で日本は終わり。目標は生きていくこと」と真実に気づいていて、そんななか、自由とか平等とか女性の社会進出とかいわれているのかで生きていくのはシンドイ。

さらに、旧来の「女性はこうあるべき(かわいいとか、従順とか)とか、家族はこうあるべき(お互い助け合ってとか、絆とか)」といった思考にがんじがらめ。

「そりゃ生きづらいはずだね、なるほど!」と納得できるようになってくる。

物語において「少子化」は、カナの中絶経験、ハヤシの元カノの中絶経験が結びつき、女性の弱い立場を強調する。

同じく「貧困」は、持つ側のハヤシの家族や友人全般と、持たざる側のカナの関係を強調する。

生きづらくて仕方がない彼女の唯一のオアシスは、砂漠の水飲み場にやって来る動物を捉えた定点観測カメラの動画。

砂漠の水飲み場で水を飲むだけで生き残っていきたい・・・

で、結果、壊れていってしまう。

後半はカサヴェテス『こわれゆく女』を思い出すが、より以上に想起したのは篠崎誠『おかえり』。

ハヤシとの恋愛関係はベネックス『ベティ・ブルー』を思い出したが、あちらは男女対等だけれど、本作では対等でない。

カナの心の底に「女性は庇護されてしかるべき」みたいなものがあるからだろうなぁ。

本作、自縄自縛の社会構造の下での自縄自縛の女性を等身大で描いた映画といえ、まさしく「いま」の映画。

「傑作」というには届かないが、力作、注目作であることは確か。

つまり、「つまらない」も「退屈・理解不能」もあるけれど、「関心」も「感心」も同居した作品。

2度観たい映画か? と問われると、「観たい気もする。でも、タイトル前は辟易、お断り」なんだよなぁ。

監督・脚本は、山中瑶子。

「わからない」フィロソフィー

冒頭カナが友達とカフェで話している様子や男とデートして家に帰ると同棲している男が持っている。仕事もなにか惰性で働いている、これらの言動からカナのことが「わからい」と迷いながら見進めていた。

ただ、徐々にカナの心の奥底にある想いは、誰にも「わからい」でカナ自身も「わからない」のではないかと感じた。まるで砂漠に一人たたずんでいるように。考えてみると人生どのようになるか正直「わからない」。カナは、「自分の頭で考え」自分の「好き」にしたがい行動し、好きな男と一緒に暮らしても自分が「いや」なことはストレートに相手にぶちまける、感情をあらわにして。。

しかしカナは感情だけでなくカナの心の奥底にしまってある「自分の頭で考え実行」したことに生きる負い目を感じているから一層今後の生き方が「わからない」のだ。カナは「好き」「嫌い」、素直に生きるしかてだてがない。「自分の頭で考え実行」したことを一緒に暮らしている男が別の女性にさせたことが許せない。この男がなんの負い目をまとわず平気で生きているからだ。

二人で生活しても、今後の関係性が二人にも「わからい」。特にカナの感情の変化はいちじるしくカナ自身も自分のことを「わからい」奇妙なワンショットがとても印象的だ。隣に住んでいる女性と焚火を囲んで「わかってほしくないけで、わかるよと言われるとうれしいでしょう」と言われ微笑むカナが、この砂漠で見つけた光だ。

終幕近くカナはスマートフォンで中国に住む母親と話をする。男が「その中国語なんて意味」と聞いたときカナは「わからいという意味」とこたえ二人の微笑で映画は終わる。

「わからない」、なんと深淵な言葉か。「自分の頭で考えない」で「わかったふり」をしてあくせく生きている人達に、素直に「わからない」ことを「わかり」、「自分の頭で考え実行」すれば、もっと生きやすくなると山中監督は、河合優実の身体からあふれでる感情とアクションをとおして、作り手達のフィロソフィーが伝わってきた映画であった。

われわれはカナという野生の人物をライブカメラで見ているのか

ぐわー、これは評価が分かれそうな映画だな。

つまり、それは余白のある映画だということだ。ダメな映画はそもそも評価は分かれない。ダメ、の一言で片付く。

この映画は、クセが強すぎる。

そのトーンや、脚本や、編集に、山中瑶子監督のマニアックな匂いがぷんぷんする。

素人めいたぎこちないズームなんか、ゴダールっぽいとさえ思える。

河合優実自身が「ぜひ撮られたい」と売り込みに行ったらしいから、どうやら変人同士で監督と水が合ったのだろう。

これが「国際映画批評家連盟賞」を獲った、という。よほど世界の批評家は最近の口当たりの良いエンタメに慣れきってしまって、眼の前で無作法の限りを尽くすような映画の刺激に飢えていたのだろうか。

河合優実に関しては、もちろん『不適切にもほどがある』でブレークしたのもあるけれど、目が離せない。

ちょっと、超弩級のポテンシャルを感じさせる。

同時代に生きる者として、代表的な出演作は観ておきたい、と思って映画館に足を運んだ。

『ぼくのお日さま』からの『エイリアン ロムルス』からの3本目だ。

1日の最後にこれは、さすがにぐったりした。

ここであらすじを語っても何の意味もないし、そもそも河合優実に興味がない人はまったくつまらないだろう。

「ナミビアの砂漠」というタイトルと、映画で描かれる現代の日本の若い女性の日常はまったくカブらないが、そもそもナミビアの砂漠というのは実在する。

正確に言うと、南アフリカに隣接する南西アフリカのナミビア共和国に存在するナミブ砂漠のことだ。

そこに、そう言えば3年前くらいにネットで話題になっていたライブカメラがあるのだ。

https://www.youtube.com/live/ydYDqZQpim8?si=yLpxU1i6FVnCSAau

砂漠に人工的に作られた水場があって、24時間、水を求めて集まってくる動物が見られる。ただそれだけなのだが、異様に人を惹きつけるらしい。

映画の中でも、河合優実が演じるカナが時々スマホでぼーっと見ている。

すると、われわれはカナやカナを巡る男たちの日常をライブカメラで観察している、というのがこの映画の含意なのだろうか?

南西アフリカの砂漠の野生動物と、天衣無縫に生きる日本人女性と、どこが重なるというのだろうか?

若い人も大変。うまくコミュニケーションできないんだな。

私の友人のタンゴダンサーのナツコさんの兄弟:前信介さん(広島出身)が、制作スタッフの一人としてクレジットされているというので見てきた。

山中瑶子監督と主役の河合優実のタッグがとても話題になっているという。ドラマ「不適切にもほどがある」を見ていたので河合優実は知っていた。

「カンヌ国際映画祭でも「若き才能が爆発した傑作」と絶賛され、女性監督として史上最年少となる国際映画批評家連盟賞を受賞する快挙を成し遂げた。」とある。

21歳の主人公(河合優実)は、男性と同棲している。彼は料理も掃除もし控えめですぐに「ゴメン」と謝る。でも、それに物足りず、いきなり別のクリエイター男性との生活を始める。

彼女は、生きがいらしきものもなく、言葉数も少なく、すぐに切れる、暴力を振るう。料理、掃除などは普段しない。

高齢のおじいさんからすると、若い人も大変だな、うまくコミュニケーションできないんだな。そこのところ察しろよなで暴力を振るうか。など、ネガティブな印象を持った。

終わり方も特にこれといったことはなく。ただ、主人公のこれからの生き方が変わりそうな気配はあった。

★ナミビアの砂漠をネットで調べてみた。

ナミブ砂漠の「ナミブ」は、先住民族の言葉で「広大な」や「何もない」という意味。

アフリカ南西部のナミビアにある砂漠で、約8,000万年前に形成された世界最古の砂漠といわれている。

砂浜の絶景や動植物、夜の満天の星空など魅力が豊富で、2013年に世界遺産に登録された。

自主映画の雰囲気

河合優実を目当てに観た。物語らしいものはなく、一言で言えば、やり場のない怒りや苛立ちを抱えた主人公の姿を追ったもの。

作り手が「こんなシーンを撮りたい」と思ったものをつなぎ合わせたようで、まさしく自主映画の雰囲気。主人公と同じように、作り手も自ら抱える感情をうまく表現する術がないというか…

ルームランナーのシーンとか、焚き火のシーンとか、へたに予算が付いたからやってみた感じで、作劇上効果的とは思えなかった。

役柄として共感はできないが、相変わらず河合優実の実在感は際立っている。対して、作り手の狙いどおりと言えばそれまでだが、男二人の存在感があまりにも薄い。

ところで、「ナミビアの砂漠」というタイトルは印象的で面白い。残念ながら、そこに込められた想いを感じることはできなかったが。

全361件中、181~200件目を表示