「人間の業」ガール・ウィズ・ニードル 蛇足軒妖瀬布さんの映画レビュー(感想・評価)

人間の業

高度なリアリズムの技巧で、

「100年前の当時の光景」を見事に再現している、

そこには一切の欺瞞がない。

だが、その徹底した客観性ゆえに、

観る者の感情の奥底に触れるような、

「匂い立つ」情動や、

人間存在の普遍的な問いかけが、

やや希薄に感じられる側面がある。

それは、技術的な完璧さと引き換えに、

物語が持つべき詩情や、

時代や場所を超えて観客の琴線に触れるような情感が、

わずかに後退しているのかもしれない。

もう少し具体的に書いてみよう。

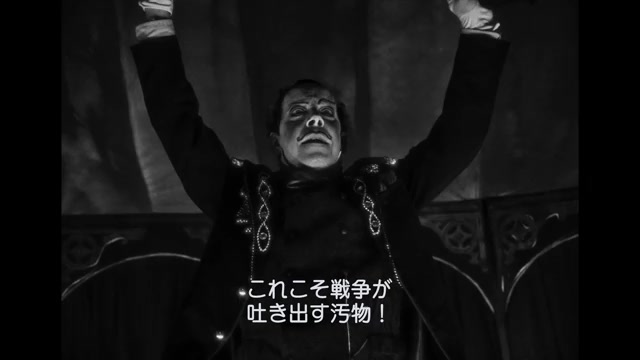

モノクロのコントラストが際立つシャープな映像は、

ベルイマンの作品群を強く彷彿とさせる。

窓から差し込む太陽の光の筋、

簡素ながらも計算された家の佇まい、

そして部屋の在り方は、

ベルイマン作品が持つ象徴的な美学と共鳴し、

スクリーンに緊張感と奥行きをもたらしているのは確かだ。

しかし、そのアプローチには決定的な違いがある。

ベルイマンが、ある種のリアリズムを基盤としつつも、

スクリーン内の情報量を可能な限り効果的に捨象して、

抽象度を上げる、

そこから哲学的な問いかけや、

人間の業、神の存在といった深遠なテーマを物語的にフォーカスし、

観客を誘導したのに対し、

本作はひたすらに現実に肉薄する。

ストーリーは、時に複雑な人間関係を孕みながら、

あくまで日常の延長線上にあるリアリズムに徹し、

淡々と、当時の「ファクト(らしいこと)」を提示し続ける。

私はこの作品のビジュアルには圧倒されたが、ストーリーや演出には完全に没入しきることができなかった。

それは、

かつてポーランドのウッチの国立映画大学の校長と話したときの、

学長の言葉を思い出す。

「学生の多くは撮影や照明の技術は高い。

人間の業のようなものをシナリオに書いてくる学生も多い。

ただ、キェシロフスキやズラウスキーのような、

匂い立つような描写の表現を書いてくる学生は少ない」