メガロポリスのレビュー・感想・評価

全30件中、21~30件目を表示

何が言いたいのかわからん。

子ども頃に「地獄の黙示録」を見た時に「かっこいいけど、わけわからん」と思ったのと同じ体験をしました。

自分自身年相応に映画を観てきたつもりですし経験も積んできたつもりですが、さすがはコッポラ監督、はるか上をイッテいる感じです。

長年構想していたモノだけあってか、ローマ帝国をなぞる形も含めて、ちょっと古めかしい感じがしました。冒頭にある退廃的というか享楽的なシーンも時代感を感じてしまい、その後も直接的ではないにしろすべてが猥雑にも見え、そういうモノなのかと感情を伏せてしまいました。

いくつか疑問があります。

カエサルが持つ時間を止める能力も活かしているのかどうか。

カエサル自身に敵対する勢力があるのだから、時間を止める力は有効なはず。それがコントロールできなくなったような描写はありましたが、敵対する市長の娘ジュリアがその能力に目覚めます。それはカエサルがジュリアを愛したから? そういうキレイごとな感じですか。

その能力が覚醒したあとジュリアは、父の執務室に行きます。すると床に沈み込んだ執務机で書類を処理して父・キケロ市長。これはジュリアが見たイメージの描写の様なので、やはりジュリアにカエサルの何かしらの力がうつったことになるのでしょう。ただ、そういう描写も中途半端。

その辺りをカエサルが開発したメガロンという新素材が引き受けるのかなと思います。

ある日、カエサルは子どもに銃で顔面を打たれ瀕死の状態になります。そのカエサルの手術にメガロンが使われて、体の組織とメガロンが融合し摩訶不思議な形で復活します。

ですが、そのメガロンも正体が明かされないままの様でした。

街の建築素材であり、また透けてみえる衣服にもなります。そして、カエサルの手術にも使われたモノ。謎です。

ラストで、カエサルがジュリアに「時を止めて」と言いジュリアが頷くと、カエサルとジュリアの子ども(赤ちゃん)以外が動かなくなります。

これは、ジュリア以上の力を赤ちゃんが持ってしまい、カエサルの言葉に反応して時を止めたいう解釈でいいでしょう。

つまり、体内にメガロンを持つカエサルとジュリアの間に生まれた赤ちゃんは、メガロンを体内に持って生まれたということですよね。

そうするとますますメガロンって何?

時間の止まった世界で唯一動くことのできる赤ちゃんは?

そもそも止まった時間はどのタイミングで動きだすの?

まったく関係ないけれどジブリアニメ「かぐや姫の物語」(高畑勲監督)のラストに出てきた赤ちゃんを思い出し、「2001年 宇宙の旅」(キューブリック監督)のスターチャイルドかとも思いました。

でも、意味もなく コッポラの作品は観たぞ、っていう満足はあります。

"なんじゃこりゃあ!?" と "幸福感"

IMAXレーザー/GTテクノロジーで鑑賞(字幕)。

フランシス・フォード・コッポラ監督の、御年85歳でこの作品を創り出したイマジネーションの豊かさ、私財を投じてまでつくり上げようとした執念とバイタリティがハンパない。

観ている間中「なんじゃこりゃ~!?」状態だった。よく分からなかったが、とてつもない映画と云うことは分かった。

筋書きとしてはすごく単純なのだろうけれど、観る者を幻惑する映像や伏線無しの唐突な展開など、全体的にとっちらかっている印象で訳が分からず、正直面白くはなかった。

だが映画好きとしては、コッポラ氏の新作を観られたと云うだけで、幸運なことなのだと思わねばならない気がした。

土木工学としての「メガロポリス」

映画「メガロポリス」。

主人公カエサルは都市計画局長ということもあり、土木工学の視点で整理してみた。

主人公カエサルは新素材「メガロン」でノーベル賞を受賞した技術者。この新材料を用いた理想郷「メガロポリス」を実現すべく奮闘する。

映画でもあるように、都市は(土を除くと)コンクリート、鋼(スチール)、木が用いられている。

近年は高張力鋼として780N/mm2程度の鋼材、コンクリートの設計基準強度が100N/mm2の材料が開発されている。(出展:Wikipedia)

現在はSI単位だが、40年前より映画を構想したということで、当時のアメリカの単位(PSI)と仮定すると、1N/mm2=1MPa=145PSIとして、780N/mm2=113,100PSI。メガロンと名付けたぐらいなので、この値がメガクラス。高張力鋼の10倍クラスの素材であり、とんでもない材料をカエサルは開発していることになる。これを構造物に用いることできればブレイクスルーが可能となる。

メガロンを用いて材料を薄くする

→構造物の軽量化が可能

→建築物において高層化を実現

→住環境が大きく改善

→移民問題が解決

→人類みな家族

1度観ただけでは理解が追いついていないが、メガロンと理想郷に繋げないとこの映画が全く理解できないため、このように考察した。

終活と仰るならば

フランシス・フォード・コッポラ

1939年デトロイト生まれ

ロジャー・コーマンの元でB級映画で

経験を積み1970年代に傑作

「ゴッドファーザー」でブレイク

名監督の1人であることは間違いないが

大成功と大失敗のギャップが激しく

私財を投げ打ってまで制作し

公開当時大爆死した「地獄の黙示録」

などどちらかというと作るまでを

映画にした方が面白いんじゃねという

エピソードに事欠かない

今作も構想40年の脚本を

自身のワイナリー事業を整理して

1億ドルの資金を作り完成!

というこの上なく嫌な予感しかしない

触れ込み

先に公開されたアメリカでは

1000万ドルしか

稼がなかったというヤバさで

ラジー賞を総なめ

というのは知ってたので

まぁ今週他に観るもん

ないしくらいの気持ちで観賞

どうだったか

・・・

うん

そんな感じ

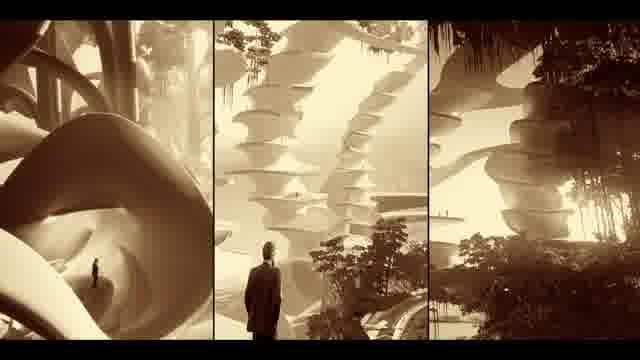

40年前のまんま止まってないか

というビジュアルや世界観

展開もバス停の標識を5分に5mm少しずつ

動かす感じで何が進んでいるのかさっぱり

わからない

その癖猛烈にベタなのがわかり

猛烈な睡魔が襲います

コッポラが40年間コールドスリープ

してて起きてこれ作ったとか

ならまだわかりますが

現実のアメリカの方が

よっぽどディストピアじゃねーか

というのが一番

なんでこんな企画起こしちゃったのか

コッポラさんて名匠とかって

いうより沼に落ちた人という

のが正しい気がする

エド・ウッド系に感じる

ただ生きているうちに

私財の整理もかねて

積年の作品を作りたかったと

お終活だと仰るならば

それで良いと思います

映画の世界は奥深い・・

なぜ動く歩道が必要なのか

このクソ評判の悪い大コケ映画を初日にドルビーシネマで観るというのは(まあ時間が合うのがここしかなかった自分みたいな人も含めて)相当なもの好きの集まり。

初日夜にも関わらず20人入ってないと思う客入り。逆にワクワクしたわ。

そして実際に映画を見終わって。

いや自分としてはかなり面白かったよ。

やりたいこと、言いたいことはめちゃくちゃ伝わった。

これはむしろ大コケしたからこそいい作品になったとすら言える。興収散々で評価も悪いからこそ、その志高さ、姿勢の尊さが際立つ。

この映画は「建築家が新しい物質見つけて新しい街を作ったら全部うまく解決したよ!」という理想を言いたいだけ。

正確には何かを創造する人はそれがたとえ絵空事だとしてもユートピアを創造することを目指して欲しい、自分🟰監督はそうありたい。そういう映画。

時間を止める能力ってのは感覚的なもんだ。時間を止める能力で色々な問題を解決したいわけじゃない。自分が創造してる間、自分を愛してくれる人といる間は時間が止まったような感覚になる、ということを表現したいだけ。

だから時間が止まるのは冒頭の眼下の車の群れ止める場面、ジュリアと鉄骨の上にいる場面、ラストでジュリアとの赤ん坊が止める場面くらい。

まあ終盤に出てきた新しい都市は時間を止めて作ったかもしれないけど。

この世界観がどんな時代なのかもふわっとしてていいのよ。監督がやりたいだけだから。

フランク・シナトラやヒッチコックは存在するんだ。ソ連の存在も許されてるんだ、まあ人工衛星の打ち上げが失敗してその破片でニューローマがダメージ受けたけどな!新しい街作りができるきっかけの為にソ連は存在させてやる!という姿勢。

冒頭からニューローマをとにかく見せたい。ニューヨークとローマが混ざってる世界素敵でしょ?衣装見て!セットもめちゃくちゃ凝ったんだあ。細部まで見て欲しいなあ。建築家の部屋の三角の窓とか素敵でしょ!という監督の思いがビシバシ伝わってくる。

だから冒頭。写真撮られる中、カエサルと市長が口論してるのも、まずはあのユラユラな足場含めたセットや衣装を見せたい。

だから最初数分で合わないと思ったら切っていいよ。大したどんでん返しはないから。

結婚式の場所もあれがどれくらいセット作ってどれくらいCGかは分からないがとにかくこだわりは伝わった。わざわざローマな雰囲気の馬車を走らせてベンハーごっこをやりプロレスラーに剣闘士的なファイトやらせて曲芸や空中ブランコまでやる。あそこの場面だけでも相当金かかっただろう。

処女アピール女をおっさんどもがオークションして、その金で街が潤うのです!という醜さも良かった。オークションでQRコードらしきものを上げるアイデアも良かったと思う。

巨大な銅像がうなだれて崩れていく様は過去の歴史や知識、人類の叡知が崩れていく様を表現したいのだろう。そりゃあんな街なら花屋が輝いて見える。

建築家が市長に言う「人が直視できないものがある。太陽と自分の魂だ」という感じの台詞は良いと思った。たぶん監督も自分の魂を直視出来なかったんだろう。だから構想40年かかっている。

市長が奥さんに言われる「暗くなってからようやく月の輝きに気づく」みたいな台詞も良かった。雲から実際に手が出て月をとっていく古典的な演出も面白かった。

市長の机が砂の中で傾いてる絵面もたまらないだろ。あれで市長をとりまく状況が悪いことを示している。

今作は全編にわたりわざと昔のハリウッド映画的な見せ方をしている。俺が子供の頃憧れた映画の世界を再現するんだ〜!という監督の思いがよく分かる。

試作品の動く歩道を見せるシーンな。建築家が「新しい街ではこういう道があるんだ」と言うが、いや動く歩道は現実に既にあるだろ!というツッコミをしていい。あれもわざとやってる。監督はずっと昔に夢見た未来都市を再現したいだけだから。

今作はSF映画としては設定が練られていない。だからこそ良い。リアリティや整合性よりも監督の思いが強く出ているから。そういう映画があってもいい。

メガロンについても詳細は語らない。あの新しい物質を使いこなせば建築家が夢見る都市をすぐに作り出せる、ということがやりたいがための新物質。

終盤で子供に銃撃され顔の半分を失うカエサル。メガロンで顔の半分を修復。

このメガロン顔でしゃべると金髪エロ姉さんことワオの心がちょっと操れる場面があり。すぐ正気に戻るがこの場面で「メガロンを使いこなすと人の心も操れるかも」ということを示し。

ラストの民衆の前の演説でカエサルは民衆の心を掴むわけだが。そんな簡単に民衆の心が動く?という疑問にこたえる為に「新しい都市を作ったよ。家がない人は住んでいいよ」と住居を提供しつつ。メガロンで作った顔で喋ったから人の心を動かせたのかも、という風に使っている。

ここははっきりそう示されたわけじゃないので推測。たぶんそういうことを表現したんだろう。ただそれは見方によると悪どいのでハッキリとは示されない。

後半にかけ市長は理性の象徴になっていく。新しい都市に招待された市長は「新しい都市には理想はあっても現実的な解決手段がない」「ユートピアはディストピアになるぞ」的なことをカエサルに言う。カエサルは話し合っていくことが大切なんだ的な反応をする。

監督自身、こんな理想だけのSFとも言いがたい寓話の映画がうまく行くとは思わなかったんだろう。でも作りたかった。時を止めてでも作りたかったんだろう。

終盤でヒトラーとかの実際のリアル映像を流す場面がある。ここはやりたいことは分かるが他人が作った映像じゃなくて自分で作って欲しかった。まあ、そこまで余裕がないのと、この寓話を何とか現実ともリンクさせたかったんだろう。

新しい都市メガロポリスでは独裁者を選ばないようにみんなで話し合おうね!ということを表現している。

でも「自分の理想都市を作る映画を私財を投げ売って自分の思い通りに作る」という発想、行動自体がそれこそ一歩間違えれば独裁者そのものであることも監督は気づいている。

だからラストシーンに理想を求める建築家とその新しい妻、だけでなく理性の象徴である市長とその妻も入れ込む。悪い市長を倒して勝ったぜ!とやれば分かりやすいストーリーラインになるが、そうはしたくなかったのだろう。

現代アメリカで酷評されるのはしょうがない。金持ち映画監督が道楽で理想を語ってるんじゃねーよ!実際のリアルなアメリカの街がめちゃくちゃ大変なことになってんじゃねーか!という反応になるのは想像がつく。

だから今作が評価されるようになるのは、リアルの都市があちこち破壊されまくって、ようやく復興に動き出す20年後ぐらいじゃないか。

その頃に新しい、リアルなメガロポリスを作ろうとなれば2020年代半ばでこういう映画を作っていたコッポラはやっぱり凄かったんだな、となるだろう。

まあ評価されなくてもいい。むしろ興行成績も惨敗で評判も散々な暗闇だからこそ、今作の街は光っている。

ワイナリー売ってまで作った理想都市映画が興行的大失敗の現実をくらったこと含めて芸術。

アダム・ドライバー目当てで観た

IMAX視聴。古代ローマ風の陰謀劇と現代アメリカ(ニューヨーク)の状況が二重写しになったストーリーは難解…というより破綻気味?かなり眠気に襲われながら観たので見逃した可能性もあるが、ヒロインの出生あたりの伏線が途中で消失してる?今時アイリスアウトはともかく、悪役陣が勝手に潰しあって何故かハッピーエンドぽくなるオチも首を捻る。半面、壮大な都市風景と役者の演技は一貫して素晴らしい。常にぼんやり輝いているような画面と、衒学味溢れる引用の数々は、ちょっと押井守「イノセンス」を思い起こしたりも。

ゴッドファーザーの美しさも地獄の黙示録の熱さもない

公開初日の朝9時の回を鑑賞。つまり日本で最初の上映に立ち会ったのだが、客の入りは2割。その程度の期待度、その程度の感想だった。

見せ場はどこ?登場人物達の長々とした哲学的な演説か?眠くなる。それに主人公の時を止めると言う超能力が結局どこにも繋がらない。

ジョンボイトとダスティン・ホフマンの無駄使い。それ以上に1億ドルと40年間が無駄だったか。

良くも悪くも

コッポラ監督らしいやりたい事をやりきった感がある超大作。ストーリーは破綻しコロシアムの見世物シーンがやたらと長くダラダラ。ローマ帝国とアメリカの今を重ね合わせた寓話とある様にリアルさはハナから放棄し監督のメッセージだけはクライマックスがあるのかどうかラストに凝縮。

説教臭さは無いので、自分はコッポラ監督を観に来たんだと思えばワイナリーの権利まで売り払ってしまった超大作を観る贅沢さを味わう楽しい時間。

全30件中、21~30件目を表示