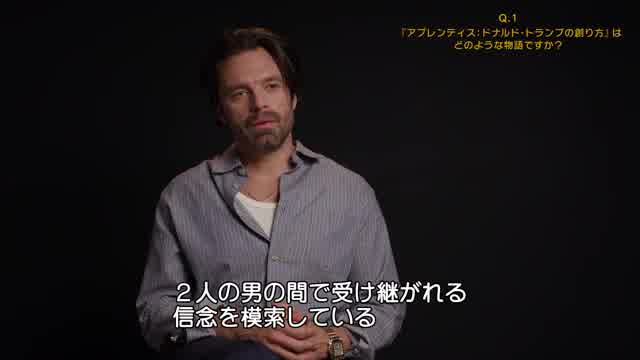

アプレンティス ドナルド・トランプの創り方のレビュー・感想・評価

全219件中、21~40件目を表示

ドナルド・トランプは凄い人

ドナルドトランプは凄い人だね。ある意味。

アメリカ🇺🇸は凄い。

野心で溢れている人は良いよね。👍👍👍🇺🇸

こちらもエネルギーをいただけそう🤲🤲🤲

ロイコーンさんの手法って、

今のこの時代では許されるやり方なの?

初めは、

ロイコーンに対して、なんて冷酷な人...勝つためにはなんでもやるんだ...ただただ冷酷、情のかけらもない、

と、思っていた。

殺すため(勝つため)の3つのルールでロイはできてる。

が、中盤くらいからトランプのほうが冷酷じゃん、むしろロイより冷酷じゃん...という印象に移った。

トランプを造り、成功者へと導き、知名度もあげ、昇り詰めることが出来たのは言うまでもなくロイコーン。

恩なさすぎ、御恩と奉公知らんのか?オイ

カジノで負債を抱えるぜ?ほどほどにやれよ。

とロイが助言してくれたのに聞く耳持たず。

こりゃアカン。

天狗👺にもほどがある。

それにしても、

自国を愛している、愛国者、とはいえ、

自国のために、自分の家族をも、友達をも、愛するパートナーをも、裏切って、自国のために尽くす男...

大事な人を裏切ったり敵に回してしまうほど自国のためにそこまでする?普通

普通は家族が一番だよね、

でもトランプは自国のために、ただただ自国を守るために、自国を強くするために、他国からなめられないために、自国の天下のために、そこまで色々やり遂げるってすごいよね。そういった意味で凄いよトランプさん。

逆になんでそこまでして自国のために頑張るんだろう。凡人には分からない彼の自国への使命心があるんだね。すごいや。

生まれながらにしてなにか『アメリカ』から言われてたの?『お前は我がアメリカのために戦え』とか天から言われたのかな?

アメリカの大統領に過去一ぴったりな人なのかも。

とか思ったり。🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🌟

★余談だが、、

ロイコーンが小峠に似てる笑

ロイコーンが死んだあと、車椅子や部屋を消毒されていたね...

ということはやっぱりエイズだったのか、、、

トランプには死ぬ直前まで「肺炎だ、肝臓のがんだ」と言っていたが嘘だったんだね、、

ロイコーンも生涯3つのルールをずっと守ってきた👨なんだね。

いや、トランプもロイコーンも生涯そのルールに縛られて生きていたのかな...

縛られたらほどけない。

1 「攻撃 攻撃 攻撃」勝つためにはなんでもしろ

2 非を認めるな、勝つためにはなんでもしろ。

3 何があっても反抗しろ

だったっけ?

実際のロイコーンを検索してみたが、役のロイコーンとそっくり😳😳😳😳めっちゃ似てた。

男としては...

3人も子供作って全く育児しない。

イヴァナに豊胸手術をさせときながら「作り物の胸をみてもなにも思わない」とか言ったり...

天狗になるにつれ愛情もなくなるとか...

最低すぎる。

メラニア夫人とはどうやって出会ったのだろうか。

Blue Monday

権力者や成功者は、生まれた時から数々の虐待(心理的・身体的・教育)を受けている可能性が高いと思ってましたが、トランプも例外ではありませんでしたね。常に優秀じゃないと常に勝たないと父親から殺されると思って生きてきたのかもしれません。だからあの性格が作られたし、ロイ・コーンの勝者の哲学を実践できたんだと思います。いや、これを実践するのはまともな神経だったらできませんって。

資本主義の中ではトランプは勝者ですが、勝者が政治を行って上手くいくかは別です。劇中トランプは政治は弱者の為のもので自分は興味がないみたいなことを言ってましたが、皮肉にもアメリカ大統領になってしまいました。でもトランプはアメリカ国民が求めた結果にすぎないだろうし、いつの時代も彼の様な人はいます。

でも、戦争=イランへの空爆は本当にやめて欲しい。他国の戦争に干渉しないと言ってたのに、はったりだったのか。

⭐︎3.6 / 5.0

トランプ嫌なヤツで後味悪い

先生を間違えた

興味はあったが近くでやってなかったので見逃していたがアマプラにきたので鑑賞。

タイトルにある通りトランプの人格の基礎を作ったロイコーンの存在感がすごかった。

映画だから多少の脚色はあるだろうがロイのやってることは〇クザと変わらない。

いや人道の外れ具合はそれ以上か笑

その人に弟子入りしたトランプが同じようになるのも必然と思わせる。

絶えず攻撃し、自分の非を決して認めず、常に勝利を主張する。

これを実践できるトランプはとてつもない精神力の持ち主なのだが、そんな彼も最初からそうではなかった、というストーリー。

ある意味トランプを擁護しているようにも感じ、ただ批判するだけの映画ではない。

この映画を公開できた米国は寛容な国であることは確かである。

しかし今後は同様で更に批判色が強いものであれば大統領令でストップさせてしまうだろう。

自分の意に沿わなければ本来米国の誇りでもあるはずの世界最高峰の学府さえ攻撃するような人物なのだから。

米国はこの怪物を誕生させ大統領に祭り上げてしまった。

これから米国に起きることは米国民の責任である。

だけで済めばいいのだが影響力が強すぎるので世界中が大迷惑だ。

映画ではなくトランプ批判が多くなり申し訳ない。

映画はセミドキュメンタリーとしてとてもよく出来ていたと思う。

何を受け取ればよいのか

タイトルなし(ネタバレ)

家賃滞納者に熱湯かけられるシーンとか

最初の奥様との出合いと恋愛とか言って

親子、兄弟とのわだかまりとか

現在は

SNSで一言発信するだけで世界中が右往左往する

大きな影響力を持つ

トランプ大統領も

人の子であり人の親なんだなって思いました

セバスチャン・スタン氏の演技がよくて

しっかりトランプ氏に成り切っていてよかったです

笑い方とか口の曲げ方とか

ちょっとした仕草もコピーしていました

映画としての感動はないけど

面白かったです

長男のジュニアがまだ小さい子でかわいくて

イヴァンカさんがまだお腹の中にいましたね

微笑ましかったです

今はお孫さんにとってはかわいいお爺ちゃんのトランプさん

なんかホッとしました

みてよかった映画です

こうして作られた…

大魔王トランプ。。ロイ・コーンの指導の下に徹底的に攻撃、非は認めない、勝利を主張し続ける、この姿勢は成功を手にしてきただけにこの先も変わらないだろう。両親、妻、ロイ・コーンでさえ裏切り、普通なら崩壊していく人生だが、最高権力を手に入れ、まだまだ爆進している。世界は彼を止められるのか、止める人物はいるのか、人生の後半を映画で見たい。映画としては面白く、セバスチャン・スタンが本人に見えてきた。しかし、不愉快極まりない奴で評価にも影響してしまった。

トランプタワー

1980年代のドナルド・トランプ

父親が経営する不動産会社の副社長として手腕を発揮、彼の政治信条を作り上げたロイ・コーン弁護士との出会いが描かれる。

イヴァナ夫人との出会い、兄の死などは彼の経験してきたことに過ぎない。

「攻撃は最大の防御」が唯一の人生訓みたいな人物なので、果たしてこれからどうなるのか。

トランプ大統領の原点

この映画が製作された際、当のドナルド・トランプ大統領は激怒し、どうにかして公開を差し止めようとした話が伝わっています。この作品の最後でも、自分の伝記を書く作家に対して、過去は詮索するなというようなことを言っています。言行一致ですね。

作中、有名な“ロイ・コーンの3つのルール”が出てきます。

ルール1:攻撃、攻撃、攻撃

ルール2:非を絶対に認めるな

ルール3:勝利を主張し続けろ

この3つのルールって、今まさに、アメリカ大統領としてのドナルド・トランプの言行に見ているものです。ここに原点があったんですね。

中々面白いです。

上には上がいましたか・・

アプレンティス(Apprentice)とは見習いとか弟子の意、タイトル通り若き日のトランプの師匠となった剛腕弁護士ロイ・コーンとの出会いと別れまでの様々な出来事を描いていました。トランプも相当破天荒だと思っていましたが「1.攻撃!攻撃!攻撃!」「2.決して非を認めるな」「3.最後まで勝利を主張し続けろ」というドナルドに受け継がれたロイ・コーンの勝者の3原則を知ると、上には上がいたのだとわかりました。

エピソードはどこまで真実かは分かりませんが脚本のガブリエル・シャーマン氏はトランプ大統領取材歴20年の政治ジャーナリストだから全くのフィクションではなさそうですね。

不勉強なのでMake America Great Againというスローガンはてっきりトランプのものだと思っていたら元はレーガン大統領だったのですね。

映画としては必然性のないエロシーンも満載でB級映画風でちょっとがっかり、関税問題など世界を混乱に貶める破天荒な大統領の裏にこんな過去があったのですね、興味深く鑑賞しましたが製作できたのはトランプがバイデンに敗れたからでしょう、大統領のままだったら世に出せなかった話題作ですね。

ジェレミー・ストロングという役者も知らないが、 モリーズ・ゲーム、 デトロイト、 マネー・ショート 華麗なる大逆転、 ブラック・スキャンダル で見ていたようだ。 今回、記憶に残る演技を見せたと思う。

動画配信で映画「アプレンティス ドナルド・トランプの創り方」を見た。

2024年製作/123分/R15+/アメリカ

原題または英題:The Apprentice

配給:キノフィルムズ

劇場公開日:2025年1月17日

セバスチャン・スタン(トランプ)

ジェレミー・ストロング(ロイ・コーン)

マリア・バカローヴァ(トランプ妻)

マーティン・ドノヴァン(トランプ兄)

原題の『The Apprentice』は「見習い」という意味で、

トランプ自身が出演していたリアリティ番組と同じタイトルであるらしい。

アリ・アッバシという監督は知らない。

スウェーデンに移住したイラン人らしい。

ジェレミー・ストロングという役者も知らないが、

モリーズ・ゲーム、

デトロイト、

マネー・ショート 華麗なる大逆転、

ブラック・スキャンダル

で見ていたようだ。

今回、記憶に残る演技を見せたと思う。

ウインター・ソルジャーがドナルド・トランプを演じたのは意外だった。

トランプ大統領の20才台からを描いている。

若き日のトランプ氏が父親のビルの家賃を1軒1軒集金していたのが、

新鮮だった。

トランプは政財界の実力者が集まる高級クラブで、

悪名高き辣腕弁護士ロイ・コーンと出会う。

トランプはロイ・コーンからあらゆることを学んだ。

ロイ・コーンのやり方は脅迫である。

実力者の弱みを握るためにあらゆる場所を盗聴している。

当時のメディアはカセットテープ。

大量のカセットテープがロイ・コーンの手元にあった。

市長や判事や議会の副議長もロイ・コーンの脅しに屈することになる。

市長から免税の特権を勝ち取ったトランプは大きく飛躍した。

トランプは情熱的に妻に求婚した。

根負けした妻は結婚契約書に署名する。

トランプタワーを建てるまでに成功したトランプだが、

あれほど愛した妻を、

玩具に飽きたように捨てようとするのだった。

そしてその態度を隠そうともしない。

豹変するとはこのことだろう。

ひとかけらの情もこの男にはないのだろうと思った。

若くかっこよかったトランプも

頭が禿げ上がり、腹が出てくる。

それを運動や努力ではなくて、

外科手術で解決するのもトランプのやり方だった。

病に伏せるロイ・コーンとトランプの別れのシーンで終劇となる。

満足度は5点満点で5点☆☆☆☆☆です。

I watched the movie “The Apprentice: The Creation of Donald Trump” on video streaming.

Made in 2024 / 123 min / R15+ / USA

Original or English title: The Apprentice

Distributed by Kino Films

Theatrical release date: January 17, 2025

Sebastian Stan (Trump)

Jeremy Strong (Roy Cohn)

Maria Bakalova (Trump's wife)

Martin Donovan (Trump's brother)

The original title, The Apprentice, means “The Apprentice” and is apparently the same title as

the reality show on which Trump himself appeared.

I don't know the director, Ali Abbasi.

He seems to be an Iranian who immigrated to Sweden.

I don't know the actor Jeremy Strong either, but I think I saw him in

Molly's Game,

Detroit,

Money Short: The Great Reversal,

Black Scandal

.

I think he gave a memorable performance in this one.

The Winter Soldier's portrayal of Donald Trump was a surprise.

The film depicts President Trump from his 20s.

It was

refreshing to see the young Trump collecting rent from each of his father's buildings.

Trump meets

Roy Cohn, a notoriously shrewd lawyer, at an exclusive club where the political and business elite gather.

Trump learned everything he could from Roy Cohn.

Roy Cohn's method is intimidation.

He wiretapped every nook and cranny in order to exploit the weaknesses of powerful people.

The media at that time was cassette tapes.

A large number of cassette tapes were in Roy Cohn's possession.

The mayor, the magistrate, and the vice president of the council would also succumb to Roy Cohn's threats.

After winning tax-exempt privileges from the mayor, Trump took a big leap forward.

Trump passionately proposed to his wife.

His wife, overcome by perseverance, signed the marriage contract.

Trump succeeded in building Trump Tower,

He dumped his wife, whom he loved so much, as if he was tired of toys,

He tries to dump his wife, whom he loved so much, as if he is tired of toying with her.

And he doesn't even try to hide his attitude.

He has changed.

I thought that there was not a shred of affection in him.

Trump, who used to be young and cool,

is now balding and gaining a belly.

Trump's solution to this problem was not exercise or hard work, but

surgery.

The film ends with a farewell scene between Trump and Roy Cohn, who is ill.

The satisfaction rating is 5 on a 5-point scale: ☆☆☆☆☆.

唐纳德-特朗普的学徒生涯》(The Apprentice The Creation of Donald Trump)电影。

2024 年制作 / 123 分钟 / R15+ / 美国

原标题或英文标题:The Apprentice

由 Kino Films 发行

剧场版上映日期:2025 年 1 月 17 日

Sebastian Stan (Trump)

Jeremy Strong (Roy Cohn)

Maria Bakalova (Trump's wife)

Martin Donovan (Trump's brother)

原名 “The Apprentice”,意为 “学徒”,显然与特朗普本人出演的真人秀

同名。

我不认识导演阿里-阿巴西。

他似乎是移民到瑞典的伊朗人。

我也不认识演员杰里米-斯特朗(Jeremy Strong),但似乎在

Molly's Game、

Detroit、

Money Short: The Great Reversal、

Black Scandal

中见过他。

我觉得他这次的表演令人难忘。

冬日战士》对唐纳德-特朗普的塑造令人惊喜。

影片描述的是 20 多岁的特朗普总统。

看到年轻的特朗普在父亲的每栋大楼里收租,

,令人耳目一新。

在政界和商界精英聚集的高级俱乐部里,特朗普遇到了

声名狼藉的热门律师罗伊-科恩。

特朗普从罗伊-科恩那里学到了他所能学到的一切。

罗伊-科恩的惯用伎俩是恐吓。

他窃听每一个角落,以便利用权势人物的弱点。

当时的媒介是磁带。

罗伊-科恩掌握了大量磁带。

市长、地方法官和议会代表也会屈服于罗伊-科恩的威胁。

在从市长那里赢得免税特权后,特朗普的事业又向前迈进了一大步。

特朗普热情地向妻子求婚。

失去耐心的妻子在婚约上签了字。

特朗普成功地建造了特朗普大厦,但是、

他太爱他的妻子了、

他试图抛弃她,好像他已经厌倦了玩弄她。

他甚至不掩饰自己的态度。

他变了。

我以为他对她连一丝一毫的感情都没有。

年轻时酷酷的特朗普,

,快秃顶了,还挺着个大肚子。

这也是特朗普的解决方式,不是通过运动和努力,而是通过

手术。

影片最后,病中的罗伊-科恩与特朗普上演了一场告别戏。

满意度5分制:☆☆☆☆☆。

トランプの帝王学の祖

話し自体は飽きずに見れた

無くなったアル中の兄の影響で飲まないのね

こういう偉い人の奥さんは大変

後半になるごとに似てきた気がした

ロイコーンはそっくり

撮影の仕方がドキュメンタリーみたいにその時代に撮影してる雰囲気出してるのかな

憎まれっ子、世にはばかる。

最初知り合った時、トランプは

税金逃れに、ロイ・コーンを雇い、

法を捻じ曲げて、利益を上げてきたのに、

貿易相手に、法外な関税をかけて、税金を取ろうとする。

そしてまずぶん殴ってから、交渉するという名の駆け引き。

呆れてものが言えない。

さらに、【海外の映画に関税をかける‼️】と言い出した。

アメリカ製作ではない映画に100%の関税をと、ぶち上げた。

これは問題だ。

芸術にまで口出しするとは。

大体に、ハリウッド映画は輸出するためにつくられている。

インド、中国、日本などが買って楽しんでいるのだ。

それをアメリカで制作して、アメリカ人だけが、観ればいい。

誰もハリウッド映画を買って観てくれなくなる。

映画こそ国境のない芸術である。

あまりの無知に驚く。

そして、

この映画の内容は事実なのだろう。

名誉毀損で訴えてはいないのか?知らないけれど、

立派に世界各国に公開された。

★脂肪吸引の手術。

★円形脱毛症の皮膚の切り取り、縫い合わせる。

★妻に豊胸手術を強いる

などが暴露されている。

★痩せるためと称して、アンフェタミンを服用。

(麻薬の一種とされている)

悪徳弁護士ロイ・コーンの影響を受けて、

その真似をして、元々は気弱な男が、

今のようなドナルド・トランプとして、できあがったのだ・・・

的な主張のようだが、確かに似たもの同士で、最初は税金逃れなどに

ロイ・コーンはチカラを発揮した。

この醜悪な男は、権力を握っている・・・

世界の命運を握っている。

先行きは全く分からない、

このトンデモない大統領を止めるものは、何か?

オレンジみたいな顔

現職米国大統領のできあがっていく過程が非常に興味深い。序盤から髪型をやたら気にするオドオドのトランプが次第に饒舌になっていくのは、辣腕弁護士ロイ・コーンの指導もさることながら、熱心なアプローチでイヴァナを落としたことで自信をつけたようにも見えた。本にならない=中身がない人物とライターが言う通り、3つのルールもMAGAもアメリカ・ファーストもすべて他人の受け売りで、イヴァナへの豊胸手術とかGスポットとかエアフォースワンでフェラさせたいとか言動もいちいちしょーもなくて笑える。

ただ、当初のイヴァナへの一途さや童貞くささにはどこかかわいいところもあるおっさんとも思われて、もしかしたらそれは本邦の石丸とか斎藤とかに支持者が共感していることに通じているのかも…。まあ、まさかのトランプ返り咲きで、あらゆる方面で凄まじい凋落が始まった合衆国だが、不動産屋のおっさんを笑って許すのは床屋政談までにしておいてほしい。

ジェレミーストロングがいい味出してる

勝つための3つのルール

若き実業家・ドナルド・トランプの若き日の姿を描いたドラマ。「勝つための3つのルール」が非常に印象的でまさに現在のトランプ大統領に通じるものがあるように感じた。

ルール1「攻撃、攻撃、攻撃」

ルール2「非を絶対認めるな」

ルール3「勝利を主張し続けろ」

2025-50

全219件中、21~40件目を表示