八犬伝のレビュー・感想・評価

全324件中、281~300件目を表示

ようやく満足出来た。

薬師丸ひろ子・真田広之が主演の深作欣二監督「里見八犬伝」に失望していたので、ようやく満足出来た。山田風太郎の原作は未読なので、滝沢馬琴と葛飾北斎、鶴屋南北の「実」パートはとても興味深く面白く楽しめた。どこまで真実性があるのかな。「虚」のパートは今までの東映映画と比べれば圧倒的に楽しめたが、脚本は1959年バージョンの方が面白い。少なくとも犬江親兵衛の登場シーンはオリジナルに準じて欲しかった。「南総里見八犬伝」オリジナルを尊重して欲しかった。何より、八房と伏姫のエピソードは厳密にして欲しかった。義実の戯言から八房が伏姫を欲し、のし掛かる姿や、洞窟での同居で八房が迫るが伏姫がそれを制して読経で邪念を払うシーン、最後は気にやられ伏姫が妊娠する場面、金鋺大輔により八房が射殺され、伏姫は体の関係はなく懐妊したことを証明するために腹を切り、貞操の証明を果たした後、そこから仁義礼智忠信孝悌の珠が飛び出し、四方八方に飛び散っていくシーンを見たかった。あたかも「獣姦」を連想させる、これぞ玉梓が怨霊が、孫子の代まで畜生道に陥れ祟ってやる、という呪いの具現化だったのに。後は犬坂毛野の女形の由縁・犬村大角の父を殺めた化け猫騒動・ひとり幼い犬江親兵衛の生き返りエピソードなどはちゃんと見たかった。浜路のエピソードもオリジナル通りにして欲しかった。とは言え、芳流閣の屋根上での犬塚信乃と犬飼現八の捕物・決闘はスペクタクルで楽しめたので満足。八犬士がひとりずつ登場して仲間になるプロットは黒澤映画「七人の侍」の原型なのかな。犬坂毛野の女装で暗殺は「ヤマトタケル」を模しているのか。大鷲に拐われる浜路姫は「シンドバッドの大冒険」から?犬塚信乃を追いかける浜路は吉川英治「宮本武蔵」のお通の原型か?スペクタクルな活劇にファンタジーを絡ませつつ、化け猫のオカルト話や玉梓・船虫・伏姫の懐妊など、様々な女性がらみのエピソードは少し淫靡なエロスを感じさせたのに、そこが薄められたのが残念。珠が飛び散るシーンや豪傑が次々に集う展開など、この作品に影響を与えた108人の英雄が活躍する中国の古典「水滸伝」もまた映画化して欲しい。子供時代に夢中になったNHKの人形劇「新・八犬伝」以来の傑作だ。

山田風太郎の八犬伝

恥ずかしながら山田風太郎の八犬伝があることを知りませんでした。

私の世代なら里見八犬伝ですね。薬師丸ひろ子さん、真田広之さん、千葉真一さん等が出演していましたね。めちゃくちゃ面白かったです。当時はCGもなく今見返すと迫力不足かとも思えます。

さてこちらの八犬伝は虚と実を交互に見せていましたが、実の世界は良い出来だと思いますが、虚の世界が中途半端な気がしちゃいます。欲張りかも知れないがもっと迫力が欲しかったです。

さて本家の南総里見八犬伝は完結するのに28年かかっていますがもしこれを映像化した場合どうなるんでしょうね?

映画だと三部作とか、又はネットフリックス等の動画配信とかそうなるのかな?

原作はいつも読まないからいつの日にか実現してもらいたいです。

創造と現実の二つの世界

南総里見八犬伝の話は以前別の映画で見たことが有りました。

ただそれを書いたのが誰だったのかは今回初めて知り、しかも実際に28年を費やし書いたと言うのには驚きました。

その作者滝沢馬琴の八犬伝作りの過程を描いた実話パートと、創作の八犬伝の世界を描いた虚構パートが交互に映し出されていましたが、どちらのパートも実に見ごたえがあり、それぞれの世界に見入ってしまいました。

どちらのパートもそれぞれ通しで作れば2本の映画が出来てしまうかのような作品です。

馬琴の創造から生み出された八犬伝の世界は正に映画のようなスペクタクルな世界で、江戸の時代にこんな壮大な物語を考えた人がいたとは驚きです。葛飾北斎がその話に魅せられるのも無理からぬ話しだと納得です。

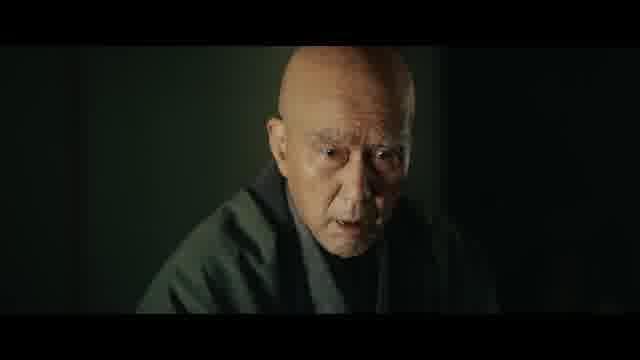

自らの視力を失ってもこの作品を作り上げた馬琴さんと、義父にあたる馬琴さんを助けたお路さんの姿が鮮烈です。北斎が言う絵になる二人でした。役所さんの迫力は本当に素晴らしいし、黒木華ちゃんこう言う役上手ですよね。

二人のみならず内野聖陽さん、磯村勇斗さん、寺島しのぶさんら実話パートの皆さんの存在感がすごい。

虚構パートは何と言っても玉梓の栗山千明さんが妖怪感満載で印象的でした。浜路が河合優実ちゃんだとは最初気づかなかったです。太鳳ちゃん美しかったです。

虚と実。二つが支えあって出来た八犬伝の世界。二つの世界を行き来して、その深みにどんどん引き込まれて行きます。

一本の映画で二本分の楽しさが味わえました。

いい映画を見ました

2本の作品

入れ子型ファンタジーお見事

江戸時代の巨人の

馬琴VS北斎の芸術論に、

馬琴の話を聴いて、

馬琴の背中を画板にして北斎が即興で挿絵を描くのが笑えた。

そして、二人の話しは、

赤穂浪士VS四谷怪談

滝沢馬琴VS南総里見八犬伝

実VS虚が、

勧善懲悪を軸にリアルでも南北、崋山、お百、お路、宗伯と入れ子として展開されて行く。

実によく出来ている。

もう一人居れば八人伝となるのだが…

それは曽利監督なのか?

それにしても

ロケ現場VS VFXでも素晴らしい出来だった。

あの歌舞伎小屋とラストの竹林道は凄い。

勿論、役所VS内野との40年交流劇は楽しかった。

(╹◡╹)

八犬伝

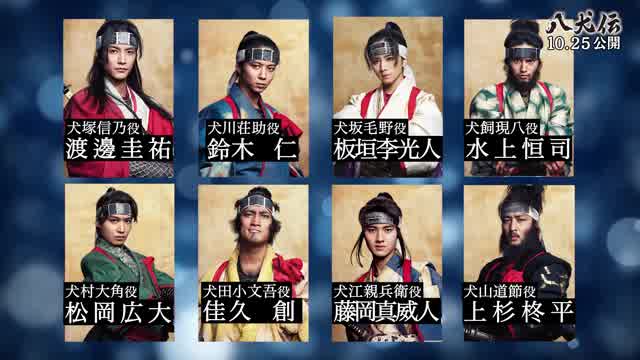

劇場公開日:2024年10月25日 149分

山田風太郎の小説「八犬伝」を役所広司主演で映画化。

里見家の呪いを解くため運命に引き寄せられた8人の剣士たちの戦いをダイナミックに活写する“虚構”パートと、

その作者である江戸時代の作家・滝沢馬琴の創作の真髄に迫る“実話”パートを交錯させて描く。

人気作家の滝沢馬琴は、友人である絵師・葛飾北斎に、構想中の新作小説について語り始める。

それは、8つの珠を持つ「八犬士」が運命に導かれるように集結し、里見家にかけられた呪いと戦う物語だった。

その内容に引き込まれた北斎は続きを聴くためにたびたび馬琴のもとを訪れるようになり、2人の奇妙な関係が始まる。

連載は馬琴のライフワークとなるが、28年の時を経てついにクライマックスを迎えようとしたとき、馬琴の視力は失われつつあった。

絶望的な状況に陥りながらも物語を完成させることに執念を燃やす馬琴のもとに、息子の妻・お路から意外な申し出が入る。

滝沢馬琴を役所広司、

葛飾北斎を内野聖陽、

八犬士の運命を握る伏姫を土屋太鳳、馬琴の息子・宗伯を磯村勇斗、宗伯の妻・お路を黒木華、馬琴の妻・お百を寺島しのぶが演じる。

監督は「ピンポン」「鋼の錬金術師」の曽利文彦。

八犬伝

字幕メガネマーク 音声ガイドマーク

劇場公開日:2024年10月25日 149分

虚と実

山田風太郎の名作『八犬傳』が原作。

曲亭(滝沢)馬琴が、『南総里見八犬伝』という「虚(虚構)」と、馬琴の「実(現実)」である生きざまを交互に描きつつ、「人生は虚と実のどちらなのだろう」「創作は世の中の役に立つのか」と悩む姿が印象的な原作を、ほぼなぞってはいました。

金のために書き始めた商品が、「現実が不条理であるからこそ物語の中でこそ正しい勧善懲悪であってほしい」という馬琴の願いを込めた作品へと昇華していく。

その過程を映像として不足なく丁寧に描いていたし、美術もCGもクオリティが高いものの…

予想通り尺の問題でどうしても『南総里見八犬伝』パートがダイジェストになってしまっていたので、あの壮大な物語が軽く見えてしまう点が否めず、やや不消化な印象が残りました。

さらにそのダイジェスト感によって、すべての事象の元凶が里見義実の軽口と軽挙妄動にあって、玉梓の怨霊化さえ義実のせいで起きたのであり、里見家に義がないようにも見えてしまうのが難でした。

作中は馬琴の語り(作中再現の虚パート)を聞いた北斎が場面を再現した絵(イラスト)を描く流れで、それはきっと原作に準拠しているのだと思ったのだけれども、バラバラに順序通り並べただけにも見えてしまった。

映画という動く媒体であれば、順番を入れ替えたほうがよかったかもしれない。

「話のとっかかりだけ馬琴に語らせ、北斎の絵を基にイメージが膨らみ、作中再現が始まる」ようにした方が流れもよく、また虚の世界が生き生きとしたのかもしれないなとも夢想しました。

ただし、海外配給を軸にするのであれば正解で、この単純化したわかりやすさは好まれそうです。

また、作中で歌舞伎『東海道四谷怪談』の上演シーンがあり、伊右衛門を七代目市川團十郎(中村獅童)、お岩を三代目尾上菊五郎(尾上右近)が演じているのがまず面白かったのと。

馬琴の妻・お百は、家庭を顧みず、自分(妻)への気遣いもなく、家業の草履屋もせずに執筆をつづける馬琴に苛立ち、クリエイター友達である北斎、馬琴を尊敬し崇める息子・宋伯やその嫁・お路に対し嫉妬すらしていたという難しい役どころを、寺島しのぶが怨念を乗せるように演じていてのがすごかった。

怨念といえば、玉梓役が栗山千明なのが、当て書きみたいにハマりすぎていたのも書いておきたい。

事実パートの方が興味津々

作者である滝沢馬琴の事実パートと、作品である南総里見八犬伝の虚構パートが交互に描かれる。

里見八犬伝は、ドラマやゲームなどにもなっているが、作者である滝沢馬琴がどのような環境で里見八犬伝を作っていったのかといった新しい視点での八犬伝だと感じた。

葛飾北斎との掛け合いが面白く、事実パートは地味ではあるものの当時の生活感溢れる様子がとても良かった。しれっと登場している葛飾北斎には驚いたが、調べてみたところ滝沢馬琴と葛飾北斎は同居する程仲が良かったようですね☺

一方の里見八犬伝を映像化した虚構パート。

こちらは、各シーンの映像の美しさやアクションの迫力こそあるものの、里見八犬伝の主要箇所を切り取ったかのような作り。展開こそ早いが、淡々とご都合主義に進む為、雑にも見えてしまう。八犬士も何だかよく分からないうちに揃ってくるが、各キャラに感情移入できる程の深掘りも無く、敵との戦いもアッサリしていて味気ない。

何か時代劇版の特撮ヒーロー物みたいにも見えた。

イマイチ深みのない虚構パートだが、逆をいえば、こんな感じどうかな?と馬琴が構想したものを表現している為、敢えてサクッとした演出になっているのかなとも感じられた。

いずれにしても、江戸時代に今で言うファンタジー的なジャンルの小説を28年の月日をかけて書き上げた作家がいたという事実。

特撮ヒーロー物みたいだと書きましたが、江戸時代にこのような作品が生み出されていたという事自体に、ただただロマンを感じます☺✨

里見八犬伝より滝沢馬琴の生涯の方をもっと知りたくなる作品でした。

仁、義、礼、智♩ 忠、信、孝、悌♪ いざとなったら玉を出せ🎵

我こそは、玉梓が怨霊〜。(ガンバの冒険のノロイくらい怖かった)

ひとりぼっちじゃないんだ〜🎵 ま〜だ知らないだけなんだ〜♬

新・八犬伝 世代だから、八犬伝って聞いただけでワクワクする。

アストロ球団とか宇宙からのメッセージとか(ひどかったな。真田さん出てたけど)、薬師丸ひろ子の里見八犬伝もあったか、全く覚えてないけど(こっちも真田さん出てたかって、どっちも深作作品だったな)。

予告篇で馬琴と北斎の物語か、ちょっとワクワク感減ったけど、西田敏行さんと緒形拳さんの北斎漫画は面白かったな。

「これが八犬伝の始まりだ」ってめっちゃワクワクした。

堅物の馬琴を役所広司さん、破天荒な北斎を内野聖陽さん、これ以上ない適役。二人の掛け合いが楽しい。

でもちょっと実のパートのテンポ悪いかな。それと虚のパート端折りすぎ。

八剣士(犬士?)はまぁよかったけれど、どうせなら虚のパートも実のパートのキャストに演じてもらったら面白かったんじゃないかな。

里見の殿様を役所広司、出家して八犬士を探してた忠臣を内野聖陽、敵役を談春、犬塚信乃を磯村勇斗、玉梓を寺島しのぶとかWキャストで。

土屋太鳳ちゃんも河合優実ちゃんも栗山千明さんもきれいだったけど、板垣李光人が一番美しかった。

なんてったって河合優実ちゃんは演技派女優だけど、演技派女優さんでなくてもよい役を、演技派女優さんじゃないみたいに演じて、さすが演技派女優だな(めっちゃ贔屓目)。

虚のパート、南総里見八犬伝を本格的に映画化、シリーズ化してほしい。真田広之さんお願いします。

⭐︎3.8 / 5.0

期待度○観賞後の満足度◎ “虚(映画・文学・漫画等々)”で何が悪い…

①“玉梓が怨霊~!”懐かしい、あー、懐かしい、懐かしい、懐かしすぎて映画として正当に評価出来ないと思うわ。

②『南総里見八犬伝』といえば、私達の世代(か、もうちょい下の世代?)から上の人達にとっては、辻村ジュサブローさんの手によるNHK人形劇。イヤー、面白かったな。結構長い話だし登場人物も多いのに毎回ワクワクしながら観ていたのを記憶している。八犬士が一人一人見つかっていく過程に子供心にも魅力された。

それから、(薬師丸)ひろ子ちゃんと、今や『SHOGUN』で時の人となった真田広之(同い年です)の二人が主演の『里見八犬伝』。

人形劇の“玉梓が怨霊~!”もいまだに忘れられないくらいインパクトが有ったが、映画の方も玉梓役の夏木マリの大悪女ぶりが印象的だった。

③滝沢馬琴の“実”話パートと八犬伝の“虚”物語パートとを交互に語りながら進む構成は洋画等で時たまあるので決して珍しいものではないが、なかなか面白い着想だとは思った。ただ、半分くらいを占める大物俳優達のギャラが高かったのか、特殊撮影等に費用が掛かったのか、物語パートが少々スケールが小さいのが残念(宴シーンはなかなかよかったが)。

八犬士や殿様含め里見家の面々に有名俳優陣を揃えたりしたらもっと豪華な感じが出たのだと思うが(ハリウッドみたいに)、日本映画では無理なんだろうな(黄金期の日本映画なら総オールスターキャストで映画化されただろうけど)。

まあ、若手俳優を私が知らないだけかも知れないけど。犬士一人一人の人物描写やその背景描写とかの描き分けが足りないので感情移入が出来ないのもイタイ。

最後の勝利を喜び会うシーンも何か時代劇というよりも青春映画っぽい雰囲気。

栗原千明扮する玉梓も禍々しさを纏う美しさが足らず玉梓にしてはスケールが小さいうらみはあるが、「八犬伝」パートの弱さ(スケールの小ささ)からすればこんなくらいがビッタリなのかも。

船虫役の女優さんはビッタリだったけど。

「実話」パートも、“虚(フィクション)”と“実(リアリティ)”の相克という興味深いテーマが根底に有るんだけれども、役所広司の熱演をもってしても絞りきれていたとはいえないもどかしさがある。

このパートは演出というよりも役所広司と内野聖陽の掛け合い芝居でもっていた感じ…馬琴が晩年に失明して漢字を知らない嫁が代筆して『南総里見八犬伝』を完成させた名高い話も、期待したよりは尺が短く感銘を受けるほどの描き方でなかったのも残念。テロップで逃げちゃたてもなぁ。

④馬琴と北斎とが、歌舞伎観賞後に歌舞伎座の「奈落」を見せてもらうシーンでは、高橋留美子の『犬夜叉』(全巻揃えてます)を思い浮かべてしまった。あちらも「犬」だし。

まあ関係は関係は無いでしょうけど。

⑤あと、室町時代後期の関東地方の武士社会の勢力図とか、鶴屋南北の『東海道四谷怪談』とか、“仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌”の出典とか、渡辺崋山とか、日本/中国の歴史や古典文芸等の知識が無ければ若い人達には分かりにくい部分もあるかと思う(だから若い売り出し中?の俳優さんを使ったのかな。)

といいながら、そんなこと全く知らない中学生でも虜になるくらい面白かったのだら改めてNHK人形劇『里見八犬伝』がどのくらい良くできていたかがわかる。

本作ついてそこまで面白いと若い人が思えたかどうか、興味深いところではあるけれども。

⑥ということで後で冷静に振り替えったら結構残念な部分も多く、せいぜい甘く見積もっても★★★⭐くらいが適切だと思うが、かなりノスタルジックな気分(冒頭の犬房と伏姫を巡る一幕には最初から涙が出てしまった)にさせてくれたので★一つオマケ。

⑦演出は可もなく不可もなし。この長尺を飽きさせずに最後まで引っ張ったのはエライと思うけれども、これも最後をどう締めるのか、玉梓の最後はどうなるのか、を見届けたかったというオールドファンの気持ちから来ているので何とも言えません。

追記:大多数の人の価値観は滝沢馬琴寄りだと思います。根性がひねくれた私は、大多数な人が普通・常識・当たり前と思っているものを斜に見たり、ひっくり返して見るのが好きなので人間としては鶴屋南北寄りかな…

脚本が良かったです。オススメします

28年の長期連載

虚の物語の部分があまりにもダイジェスト過ぎた

原作は山田風太郎の「八犬伝」である。滝沢馬琴が 28 年かけて書いた 106 冊にもわたる壮大な虚の物語に、馬琴と北斎をはじめとする滝沢家のリアルな実の物語を挟みながら進行させるという構成を取りながら、僅か文庫本2冊に収めている。従って、実の物語に比べて非常に長大な虚の物語はダイジェスト版にならざるを得ないが、それでも物語の要点は外さずに描いてある。

この映画は 149 分とやや長い尺を持っているが、それでも虚の物語は更に要約版になっており、八犬士にそれぞれ嫁いだ里見家の姫は、犬塚信乃の恋人・浜路一人しか出て来ていない。八犬士一人一人の物語も極めて簡略化されていて、犬江親兵衛などは唐突に登場したようにしか見えなかった。伏姫の最期についても、原作とはかなり違っていた。女性が割腹するというのは、流石に今風でないと考えられたのかも知れない。

このため、虚の話の印象が薄いものになってしまった感は否めない。八犬士が全員揃うまでには、それこそドラゴンボールを全部集めるより大変な紆余曲折の物語があるのだが、随分簡単に集まったような感じになってしまっていた。八犬士それぞれのキャラクターもしっかり立っていたとは言い難い。レンジャー戦隊もののような感じを受けた。特殊効果などは非常に力を入れていたのが察せられたが、キャラ立てにももう少し注意を払って貰いたかった。

玉梓の首を刎ねた金碗八郎は玉梓の怨念を生んで里見家に災難を呼び込んだことに責任を感じて自害し、その息子の大輔が出家して僧となって八犬士を集めて回った最大の功労者なのだが、そのエピソードが完全に欠落していたため、何故この坊さんがここにいるのかという違和感を感じさせてしまっていたのが惜しまれた。

それに対し、実の物語は十分な詳細さで語られていたように思うが、鶴屋南北の四谷怪談に割いた尺が必要以上に長かったように思った。勧善懲悪が是か非かという問題提起だけであれば、もうちょっとアッサリとやるべきではなかったか?会話も必要以上に長かったように感じた。馬琴の息子の嫁のお路が馬琴の口述筆記を手伝ったのは、執筆期間の最後の1年間である。お路が漢字が書けなかったという話は、馬琴が「回外剰筆」に書いている話であるが、多分に誇張した苦心談が独り歩きしたものであるらしい。

役者は贅沢だったが、テレビドラマ「不適切にも程がある」でブレイクしたジュンコとマッチ先輩が出ていたのが印象的だった。また、大河ドラマ「光る君へ」で一条天皇を演じた塩野瑛久が、一転して野生的な大名・扇谷定正役を演じて芸の幅の広さを見せていた。このまま信長役でもキムタクなどよりずっとそれらしく見えそうに思われた。犬坂毛野役の板垣李光人は、相変わらず女の姿になった時の魅力的なことが特筆ものだった。

音楽はあまり時代劇風でなかったのが惜しまれたが、最後に本編と何の関係もない歌謡曲を流さないでくれたのは良かった。

(映像5+脚本3+役者4+音楽3+演出4)×4= 76 点

あまりにも「実」

まず一鑑賞者として言うならばこの作品は王道のエンタメとしては正直あまり面白くない。

願わくば、このVFX技術と綿密な取材とロケ、細部までこだわり抜いたセットと小道具でなんのひねりも無く令和版南総里見八犬伝をやって欲しかった。

ではいわゆる”クソ映画”として楽しめるかと言えばそうでもない。八犬伝パートはあまりに面白く、馬琴パートは役所広司の演技力が高過ぎる。

この映画は物語の世界を「虚」と捉え、馬琴パートを「実」として描いているが鑑賞者にしてみれば八犬伝パートが「虚」であるなら馬琴パートも「虚」なのだが、なんと言うか馬琴の愚痴や苦悩を聞いている自分を感じることが「実」と言うか、映画を観に来ているにも関わらずあまり映画に入り込めず暗い気持ちになる作品だった。

と言うのもクリエーターとして食い扶持を稼ぐ身の上としては今の環境はあまりにも「実」なのだ。他人から奪う事を政府も経団連も文化庁も推奨してる。虚を貫けば実となるなんて正直綺麗事だ。今クリエーターは死んだら世に出した作品を全て奪われる。生きるにはクソ過ぎるがおちおち死んでも居られない。本当にクソな世の中になったものだと思う。

虚と実

一番の見どころは滝沢(曲亭)馬琴と葛飾北斎とのオッサントークかも知れない。

物語としては八犬伝そのものでは無い。

書き上げる過程に焦点を当てている。

八犬伝を書く曲亭が北斎に挿絵を書いて欲しいと願うが、北斎は面倒くさい性格の馬琴の要求に辟易しており固辞。孫に仕事をさせたい思惑もあり孫を推薦する。だが北斎は八犬伝の素晴らしいシナリオを聞いて即興で挿絵を書いてしまうが、その出来栄えにこれをくれと馬琴。北斎は破って鼻紙にしてしまう。このやりとりが何度も続くがその間のやり取りを含めてそれが面白い。

馬琴は北斎とのやり取りで八犬伝のブラッシュアップとモチベを上げて28年にも渡る長編小説を書き上げる。

オッサントークの間事に何年も時間が経過しておりどんどん年老いて行く様、馬琴と女房、子供、孫ととの家族との関わり。四谷怪談の鶴屋南北などライバルとの関係。勧善懲悪を好む馬琴と勧善懲悪は虚構、現実の中に実があると南北。四谷怪談と言う虚構っぽくした実話を元にした怪談と実話だけど尾鰭つきまくって虚構化した忠臣蔵、果たしてどっちが虚で実か?難しい命題に打たれる馬琴。悩みながらも勧善懲悪を突き進む馬琴は最後は加齢で盲目となり義娘の手を借りてようやく長編小説八犬伝を書き上げる。

その一連の流れ、心の動きを挟む様に八犬伝の有名なシーンがダイジェストの様に盛り込まれる作りとなっている。

どっちも時代劇ものとあって馬琴の現実世界と八犬伝の虚構の世界の切れ目が若干分かりにくいが、まあ出てくるのがオッサンか若い剣士かで分かるかな?

子供時代にNHKの人形劇で八犬伝を見た時は凄い話の展開と玉梓の怨霊、運命的な八犬士の出会いと合流、最後の決戦と大団円。おどろおどろしい中にも爽快な物語に胸踊る思いだった。その時の思いが蘇る感じでしたね。こんな物語を28年も書き上げた馬琴は凄いですよ。北斎も富嶽三十六景を八犬伝の間に書いたりと馬琴と北斎を演じたオッサン二人の掛け合いは秀逸。

中途半端

虚と実が交錯する展開の大作

全324件中、281~300件目を表示