ハロルド・フライのまさかの旅立ちのレビュー・感想・評価

全78件中、21~40件目を表示

徒歩のロードムービー

私が通っていた小学校は家から4kmくらいあって、小学生は毎日往復徒歩で通学。

通学路の最後の1/4が大きな川の土手で、カンカン照りの夏場、日差しを遮るものもないところ、干からびたミミズを踏ん付けながら、吹きっさらしで真冬の風をまともに受けながら、雨なんか降ると傘をさす手の感覚がなくなって、それでも学校へ行くにも家に帰るにも歩くしかないので黙々と歩くんだけど、その時に子供ながら悟ったことは、足を前に出し続けさえすれば、いつかは目的地に着く、ということ。

そして、ひとりでなら歩いている時間はそっくり「思考」の時間になる。

ハロルドは自分の中でもやもやしているものをひとりでじっくり考える時間を得た。

「歩く」ことの肉体的苦痛は、息子のこと、クィーニーに自分の罪をかぶらせてしまったこと、その恩返しもできていないことなど絡めて、そのまま自分への「罰」だったのかも

思考が進むにつれ彼は便利な持ち物を全て奥さんに託し、本物の巡礼の修行僧のようになってしまった。

ハロルドがひとりで勝手に出ていって大分自分勝手だとは思ったが、車で追いかければすぐ見つかるのに、なんだかんだ言い訳して追いかけようとしない奥さんの方にも、ひとりになることでたっぷり思考の時間ができた。

ふたりとも、半端にくすぶっていた様々な葛藤を自分の中で十分に熟成、あるいは発酵させて、ある程度の「真理」に行きついたよう。

ハロルドの行動は確かにクイーニーを助けることはできなかったが、死の直前の彼女に生きることへの張りをもたらしたし、道中で出会った若い同性の恋人がいる紳士、移民の元医師の女性、ガソリンスタンドのお姉さんに、クイーニーへのプレゼントのガラス玉の反射のように、人生に些細なきらめきは残してくれたようだ。

小さい「いいこと」がある人生は、ないより100倍も良いと思う。

息子に似ていると思って目をかけていた若者に裏切られ、しょぼい犬にも捨てられ、がっくり気力をなくして、妻に泣き言の電話を掛けてしまう気持ちは分かる。そんな日もある。

年寄りだからと言って何でも達観しているわけではない。

生きている限り、人生の「途上」なのだ。

隣人も含め、出会った人々が親切で良い人が多くてほっとした。

メディアで取り上げられた途端に有名人になり、勝手に一緒に「巡礼」してTシャツなんか作るミーハー集団なんかも現れたが、よくある「持ち上げて落とす」マスコミの餌食にはならなかったようで良かった

ゴールについた彼は、相当臭ったと思う。

クイーニーに会う前にお風呂に入って身だしなみを整えられるくらいのお金やモノは取っておけばよかったのに、と思った。

こういうので泣ける人間で居続けたい

歩いて歩いて真のゴールへ

平凡なおじいちゃんが余命わずかな元同僚に会いに行く為ひらすら歩く歩く歩く

イングランド横断というあまりにも無謀過ぎる800キロの旅…普段着にデッキシューズと過酷な旅に不似合いな姿で挑む予告編を見ちゃったら

道中も結末も気になるよなぁって事なのに

上映館が少なくないかい💦?

あたふたしながら皆さんの高評価レビューを読んだらもう劇場へGOするっきゃないだろ!!

頑固者にしか思えずそこまでして何故?同僚との間に何が?憶測からのスタートでしたが

スクリーン越しのハロルドと並歩するうちに徐々に彼の過去が明かされていく

過酷過ぎる一歩一歩が巡礼の様にさえ見えた

あくまでハロルドが軸の物語ですが

妻モーリーの存在は大きい

彼女自身の葛藤哀しみは計り知れないが

箇所箇所で引き目に言葉少なくハロルドを見守る姿には切なさと愛しさを感じました

原作者も監督も女性だからだろうかラストの優しく淡く煌めく水晶光の演出が繊細で素敵でしたね

あの光を仰ぐハロルドと関わった人達の表情も皆柔らかく穏やかに見えました

スマホだけをながめ下ばかり見てる現代人に

顔を上げてみて…と伝えている様でした

お向かいのおじ様もいい人過ぎた⭐️

鑑賞料を上回る電車代を払っても本当に出会えて良かった作品です!

皆さんの推しレビューのお陰です!

ありがとうございました⭐️

大分とっ散らかって

最初は少々身勝手な男性の旅立ちにも思えるお話ですが、実は妻とのパートナーシップが肝になっているのも素敵なところです。

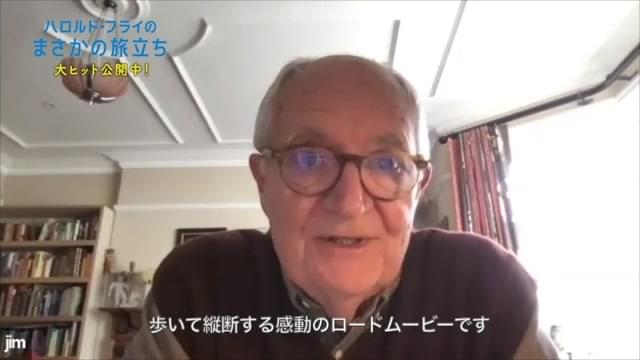

イギリスの作家レイチェル・ジョイスによる累計発行部数600万部を誇るベストセラー小説「ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅」。日本でも2014年の本屋大賞翻訳小説部門第2位に輝いた傑作です。それを、イギリスを代表する「アイリス」のオスカー俳優ジム・ブロードベント主演で映画化したのが本作です。原作者ジョイスが自ら脚本を担当。本国イギリスで新作映画初登場No.1の大ヒットを記録した必見の一本です。

イギリスの南西から最北端まで、800キロに及ぶ息を吞むような美しい風景が贅沢にスクリーンに広がる、新たな感動の物語です。

●ストーリー

英国南西部の郊外で、長年勤めた工場を定年退職。穏やかな老後生活ながらも妻と冷え切った日々を過ごしているハロルド(ジム・ブロードベント)のもとに、ある日、北の果てから思いがけない手紙が届きます。

差出人は、かつてビール工場で一緒に働いていた元同僚の女性クイーニー(リンダ・バセット)ホスピスに入院中の彼女の命はもうすぐ尽きるというのです。

クイーニーが余命わずかだと知ったハロルドは、「お大事に」と書いた返事の手紙を手に家を出たのですが、途中で心変わりするのです。彼にはクイーニーにどうしても会って伝えたい“ある想い”がありました。

彼女がいるホスピスに電話し、職員に「今から歩いて会いに行くから、それまで生きていてくれ」と伝言を依頼。妻の反対を振り切って普段着、革靴のまま彼女が収容された北部のホスピスをめざして歩き出しはじめます。

歩き続けることに、クイーニーの命を救う願いをかけるハロルド。目的地までは800キロ。彼の無謀な試みはやがて大きな話題となり、イギリス中に応援される縦断の旅となっていきます。

●解説

ハロルドの過去に何があったか――それは少しずつ観客に開示され、次第にこれが贖罪の旅であることが判ってきます。彼はなるだけ手ぶらで、長距離の歩行には不向きなデッキシューズを履いたまま、自ら苦行を受け入れるように足を痛めながら歩き続けるのです。原題には“巡礼”という言葉が入っています。確かにこの旅は宗教的な儀礼のイメージを帯びたものです。

なぜハロルドは無謀な旅に挑むのか。それを解き明かすキーワードは「信じる心」で、清らかな「光」のイメージが随所にちりばめられていますが、宗教的な映画ではありません。

ハロルドが裸足で歩く聖者のようにカリスマ視されるくだりは「フォレスト・ガンプ/一期一会」に似たパートがありますが、彼はあくまで個的な回復に向けて歩みを進めていただけなのです。

ハロルドが道中で出会う名もなき人々との交流、彼の痛ましい過去、冷えきった妻との関係、息子との断絶など多彩なエピソードを通して、人生の喪失や悔恨、そして再生の物語が展開していきます。それらの多くは観客の想像の範囲内に着地するかもしれませんが、俳優陣の哀感にじむ演技、美しい丘陵や田園風景をカメラに収めた映像に魅了される一作です。デボン州の「美しく、狭い田舎道」や工業地帯、スコットランド近くの「沼っぽく、野性的な場所」など、英国の様々な原風景を堪能できることでしょう。

●感想

ロードムービーの魅力を醸造する要素が詰まっている作品だと思います。旅が進むにつれ、徐々にハロルドの人生の悔恨悲しみが次第にあらわになってきて、無謀な旅に出た理由が立ち上がってくる仕掛けです。信じる心を持ち続ける大切さも伝わってきて、冷え切った関係にあった妻とのラストシーンは涙を誘われました。

ハロルドの毎日はルーティン化していたのです。それゆえに冷え切った夫婦でもやってこられたんでしょう。しかしそんなルーティンの積み重ねで、彼の心は閉ざされてしまったのです。それが、歩いているうちにだんだん解放されていきます。自分で築いた壁が壊れていくことに、彼自身が驚いているんだと思いました。

ビム・ベンダース監督はあるインタビューでロードムービーを「道は人生の暗喩」と位置づけていましたが、本作もハロルドの人生の悲しみや後悔、愛が行路とともに表出してくるのです。そして「暗喩」より、もう少し素直に心に染みこむゴールが用意されていました。

最初は少々身勝手な男性の旅立ちにも思えるお話ですが、実は妻とのパートナーシップが肝になっているのも素敵なところです。

監督や撮影、原作者など、女性メインのチームによる、優しさにあふれた作品であることにも注目してください。

晩年の素晴らしい旅路

地図も無ければ コンパスも無い そりゃ無理だっつーの。(゙ `-´)/

正直、ちょっと展開が退屈だった。

有名な小説だという原作を知らずに映画として初めて味わう。

なぜそこまでして無謀な旅?この夫婦の冷え方はなんで?息子はどうした?、、、なんとなく予測がつく中、随所に文句なしの地平線や山並みを挟んで気持ちいいロードムービーとして魅せてくる。

英国では「人生最後に国縦断するおじいさんの旅」は定番なのだろうか。しかも途中でバズって有名人になっていくところは「君を想い、バスに乗る」をなぞっているようだし、薬中の挫折息子の追憶の展開では「The Son息子」がフラッシュバックしてしまう。

そんなこんなで雑念にとらわれつつ睡魔には襲われなかったのは、奥さんの女優さんがダウントンアビーで安定の演技を見せてくれた方だったからだろうか。

一歩でも前に進めばいつかは辿り着く

それこそが人生

前へ、置き去りの心を。

ちょうど時間が合ったので、「なんかおじいさんが主役っぽいな」くらいの前知識で観ました。

オスカー俳優のようですが、自分が知ってる人は誰1人出ておらず、予告ポスターのような明るい感じでもなく、ドキュメンタリーのような現実的な感じのストーリーでした。

なんというか…本当にこういう人はいそうだし、奥さんのヤキモキもよくわかるし、まぁ蟠りが解消できて良かったね、という感じで、見終わった後に何かすごい残る訳ではないけど、かといって全然退屈ではない。

自分がイギリスの地理に詳しくて、だいたいどの辺かとかがすぐわかればまた違った見方ができたのかもしれないけど。

ちなみに800kmは東京~広島くらいでした。

でも一番気になったのは、近くで観てた老夫婦が、このあとどんな感想を言い合うのか…。

それと、邦題がちょっと気になるかな。

歩いても、歩いても

老域の心の在り方を描く

観る前は、昨年観た『君を想い、バスに乗る』の徒歩版で「初恋の人に会うために徒歩の旅なのかな?」みたいに想像していたのですが、全然違いました。

末期がんの友人に会うのがゴールではなかった。

極めて内面的な心の在り方を描く映画でした。

神に祈るのではなく、友人の無事を祈る旅。

その中で自分と向き合う旅。

まさに巡礼。

前へ向かって歩きながら、旅の途中で知り合った人と話す中で過去へと記憶を遡っていく。

過去の自分の過ちに向き合い、友人や妻、息子への悔恨と贖罪。

そのうえで、夫婦にできた心の傷と溝を見つめて、悲しみに止まっていた時間を改めて動かす決意をし、夫婦の在り方や自分の生き方を考える旅であったことが分かる仕組み。

友人が死に瀕し、自らも死を意識する年齢に達したことに気づき、目を背けたままでいいのかと自らに問う。

重い哲学的な話だった。

面白いと一括りに評することはできないが、いろいろ考えさせられる作品でした。

主人公が特定の宗教に関わらず、無宗教だったのもよかった。

500マイル歩き通す「動機」が重すぎて…

監督:へティ・マクドナルド

原作・脚本:レイチェル・ジョイス

原題は『The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry』、

俳優として活躍していたレイチェル・ジョイスが、2012年に発売した小説処女作『ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅』が、世界600万部を超えるベストセラーとなった。

今回、映画化に合わせタイトルを『ハロルド・フライのまさかの旅立ち』に改題して再販するという。

いうなれば、老いらくのロードムービーだ。

デビッド・リンチの『ストレイト・ストーリー』を思い出す。

妻とふたり、静かな老後を過ごすハロルド・フライは、元同僚のクイーニーから手紙を受け取る。

彼女はホスピスで終末医療を受けていて、別れを告げる内容だった。

ハロルドは返事を書いて投函しに出掛けたその足で、

クイーニーがいる病院まで800km(500マイル)の道のりを歩いていくことを決意する。

なぜ、歩きでいくの?

映画の中で明快な説明はなかったが、

歩いてくるハロルドを待つことで少しでも長生きして欲しかったのか?

あるいは、歩く(苦難を選ぶ)ことがクイーニーへの罪滅ぼしになると考えたからか?

ロードムービーならではの、

「一期一会」や「人との触れ合い」が豊富に用意されている。

出演しているキャストがみなさん、なかなか個性的で魅力的だ。

◆向かいに住む妻を亡くしたレックス

◆ガソリンスタンドの若いレジ係(なかなか重要)

◆駅で朝食を共にするゲイのビジネスマン

◆農道でクルマに乗るか声をかけてくる女性

◆スロバキアから来た女医

◆妻モーリーが相談にいく医師

◆カフェで相席した中年

◆ホスピスのシスター

◆記念に写真を撮るヒゲ面(たぶん記者?)

◆カフェのウェイトレス(2か所)

◆巡礼グループのリーダー格・ケイト

道行きのウィルフに一人息子・デヴィッドを重ねるハロルド。

クイーニーへの想いで始めた旅は、

日が経つに連れ、デヴィッドへの想いがまさりはじめる。

新聞に美談として紹介されたハロルドには、

多くの人々が連れ立って移動するようになる。

このあたりは、『フォレスト・ガンプ』だ(笑)。

冗談はさておき、

老人を800km歩かせるには、「強い動機」が必要だった。

本作は、良くも悪くもこれに尽きる。

旅の途中の人々との出会いを、すごくチャーミングに表現できていただけに、

この「強い動機」がリアルに強すぎて、

すべてを覆い尽くしてしまった。

「そっちなんだ〜」となってしまったので、☆3.0

ゆっくり時間を掛けて歩くのも良い旅

小説は面白そう

800km

高校の頃、隣の県のいとこの家まで歩いて行ったことがある。220km。たしか5日かかったと思う。

この映画は800kmだからその4倍。いくらなんでも2カ月はかかりすぎだ。

所持金は少なかったので野宿したが、途中、お寺に泊まった。軒先を借りようと思って声をかけたら、なんと、本堂を使ってよいという。だだっ広い本堂に寝袋を広げていると、「夕御飯を食べなさい」との声。厚かましくごちそうになってると「お風呂に入りなさい」と風呂に入れてくれた。明朝、起きて出かけようとすると、「朝御飯を食べていきなさい」。図々しくごちそうになり、今度こそ出かけようとすると、なんとおにぎりを持たせてくれた。

私は、それまで、近所のおばちゃんが飴をくれようとすると、遠慮して断るような子どもだった。この旅以降、間違いなく、私は変わった。

帰りはヒッチハイクで他県を経由して帰った。距離は何倍にもなったが、歩く距離が短くなった分、逆に楽だった。

そんなことを思い出しながら見た。

歩いての旅というのは、人生を変える力がある。もちろんハロルドも。

英国にて。 ある老人、余命わずかの旧友に会いに、遠い街からホスピス...

全78件中、21~40件目を表示