雪の花 ともに在りてのレビュー・感想・評価

全173件中、141~160件目を表示

タイトルに込められた意味

「雪」と「花」

ストーリーの山場でタイトルに込められた意味が明らかになり胸を打たれました。

名でもなく、利でもなく。

ただ医者としての使命を果たして人々を救いたいだけ。

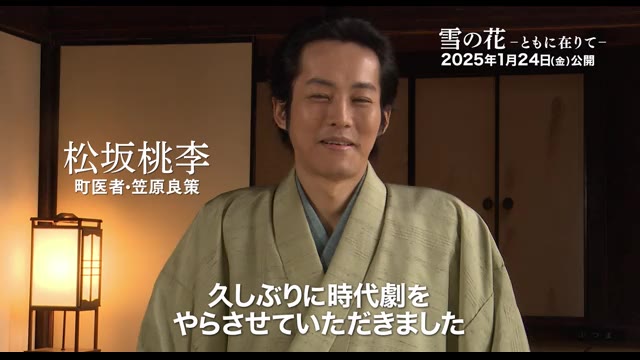

主人公のまっすぐな志に松坂桃李の澄みきった眼差しがピッタリでした。

心が洗われるような映画です。

名を求めず、利を求めず

もう少し深堀りがあってもよかったかもしれない

今年29本目(合計1,571本目/今月(2025年1月度)29本目)。

ドキュメンタリー映画ではないですが、実際に実在した江戸時代の学者を描く部分もあるので、「その限りで」ドキュメンタリー映画というふしはあり、そのため、あまりこう起伏のない部分はあります。あまりにも大幅に改変しすぎているのは問題ですからね。

この手の(広義の意味での)時代劇は言い回しが難しいといった問題などありますが、海外進出も想定しているのか、現在でいう現代日本語とほぼ同じ発言になっていたのは確かにそうですが(江戸時代中期以降は、今の日本語と大差なかったといわれる)、そこは海外への進出を考えればよかったかなと思えます。

純粋たるドキュメンタリー映画ではないですが、性質上どうしてもその色は出るし、そのレベルでは仕方がないのかな、と思えます。

天然痘の撲滅というと「ちょっと前」ではありますが、その「撲滅宣言」にいたるまで日本ではいろいろな学者が研究を進めており、それが実を結んだ形になります。一方、最初に出るように、当時、天然痘は恐れられる病気として知られていましたが、この主人公をはじめとして、京都や長崎(映画内参照)でオランダ流の西洋医学を学んだ医師が、各国の諸藩に戻りこの天然痘の予防接種をはじめたのは事実で(だから、彼1人「だけ」の功績ではない)、、それが日本が第二次世界大戦を経験した中でも「比較的早めに」撲滅宣言を出せたいのは、彼らの生涯の歴史によるところが大きいです(後述)。

採点に関しては以下まで考慮しています。

-------------------------------------------------

(減点0.2/その後、天然痘がどのような扱いを受けたのかまるで書いていない

もちろん、主人公とは「無関係」ではありましょうが、ここは一言欲しかったです(後述)

(減点なし/参考/主人公、また京都・長崎等で西洋医学を履修した医師の功績)

この映画はほぼ江戸時代末期にあたります。日本ではその後「天然痘は撲滅すべし」という考え方から明治政府も普及を進め、今につながったところがあります。このことは、日本が第二次世界大戦後に撲滅されたことにあらわれます(現在は全世界で撲滅宣言がWHOでなされている)。日本では昭和21年に戦後の混乱期で20,000人ほどの患者が見られた(戦前、戦中でもここまでの人数は記録されていない。戦後の混乱期を示すひとつのデータ)ほかは目立ったデータはありません。

ただ、これら歴史を振り返ると、彼も含め当時の医師が天然痘の撲滅に強い危機感を持っていたため、持っている知識(何とか法を試したら成功率がどうだの、注射するときの注意点や、死亡例など色々)は惜しまず全体(いわば、江戸時代の医師会のようなものか)にシェアするという考え方が普通で、当時、医師など専門職は漢文で読み書きするのが普通だったところ、「意識的に」書き言葉も漢文ではない標準語で(江戸時代末期のお話なので、会話レベルでは現在の話し言葉の日本語と大差ないといわれる)書いた書籍で出版したものが広く普及し、それが明治政府の政策においても(当時の医師等が)ほぼ「これまでの取り組みでどのようなことが分かっていたのか」ということをすぐに理解できたという「隠れた功績」があります。

(減点なし/参考/当時の質屋と質屋取締法・質屋営業法ほか)

映画内で質屋が出て「質草は質流れになった」というように、質屋はこの当時には普通にありました。

一方、明治時代以降の「法による支配」の中で帝国憲法や旧民法が定まるとき、当時の日本の商文化には配慮する必要があったため、旧民法はフランス・ドイツを参考にしていたところ、質権については抽象的規定しかおかず、その大半を法律に任せた(旧質屋取締法、現質屋営業法等)という事情があります。このように江戸時代末期にもなると現在に何を与えたかがかなりはっきりと登場します。

-------------------------------------------------

タイトルなし(ネタバレ)

徳川時代の末、市中・在郷を問わず疱瘡(ほうそう)が大流行していた頃のこと。

疱瘡とは天然痘のことで罹患すると多くは死に至り、また感染力も強い。

福井の漢方医の町医者・笠原良策(松坂桃李)は、患者を隔離するより術がないことに無力感を抱いていた。

そんな折、ひとりの中年蘭方医(吉岡秀隆)と出逢い、西洋医学には術があるかもしれないと聞き及ぶ。

家格が上の同じ漢方医・半井(なからい。三浦貴大扮演)の紹介で、京の蘭方医・日野(役所広司)のもとへ修行することになる。

修行のなかで「疱瘡は牛も罹患するが、その症状は軽い。牛の疱瘡(牛痘)を人に植え付けることで、受け付けられた人は生涯、疱瘡に罹らないということが西洋で発見された」ことを知る。

種痘、現代でいうワクチンである。

が、植え付ける種、牛の疱瘡が手に入らない・・・

といったところからはじまる物語で、その後は、種痘を始めるための努力、広めるための努力が描かれることになる。

歴史的にみて、重要でヒューマニズム溢れる良い話である。

が、良い話と良い映画・面白い映画とは別物。

残念ながら、あまり面白くない。

特に、前半が凡庸。

疱瘡の恐ろしさを描く様子が少なく、個人的な怖さが伝わらない。

たしかに、大量に出た死者を焼き払う描写などはあるのだけれど、「生々しさ」に直結しない。

また、種痘の種の輸入に奔走する場面も、江戸屋敷で殿さまへの上申のシーンが繰り返されるのみ。

座敷に座ったままで動きがない。

実際にそのとおりだったとしても、映画で残すべきシーンか、簡潔に省略すべきかの勘所が乏しい。

さらに、先行輸入できた種を日野が先行して実験→失敗。

最後のひとり分の種痘実験を笠原が行う。

その際、器具や植え方に工夫を凝らしたようだが、先に台詞で語られるのみで、日野との差異が画で描かれない。

と、ここまでの前半がどうにもこうにも面白くない。

後半、京で成功した種痘済みの子どもを福井に連れ帰る段以降は、多少なりとも映画的ダイナミズムを得るのだが、前半のつまらなさを取り返すところまでは至らず。

笠原の妻(芳根京子)の挿話はほとんど水増し的。

雲外蒼天

松竹と東映を続けて見たので、なんとまぁ会社の特徴を表現しているものだと感心しました。

志を高く不退転の決意で艱難辛苦を乗り越えて邁進すれば周囲を巻き込んで助けてくれる人も現れ必ずや達成されるでしょう。

小学5年生の授業で見るような教育的作品でした。「天地明察」を思い出します。江戸時代中期の市中の偉人シリーズと言った所でしょうか。

美しい日本の四季、山の樹木、花、川の流れ、雪、風雪、紅葉をスクリーンいっぱいに楽しめます。確かに良作ではありますが物語としてはやや物足りなさはあります。

地球温暖化により日本から四季が無くなるかもしれない、となると四季を映し出し描く事が時代劇と言われるようになるかもしれません。

種痘撲滅の為に翻弄する若い医者がいろんな障害を経て初めての医療に取...

笠原良策エライ (/--)/ 。 ただ、物語は鑑賞前に思ってたほどの困難もなくトントン拍子な感じがした。

町医者·笠原良策は、多くの幼な子の命が天然痘で失われていくのにも関わらず、医者である自分が為す術もなく残念でならなかった。

しかし、「種痘」によって天然痘が予防できることを知り、私財を投げ売って福井での「種痘」の普及に邁進する。

「医は仁術なり」の鑑のような笠原良策の生き方に感銘を受ける。

松坂桃李さんと芳根京子さんの殺陣も見所のひとつ。

妻·千穂には、夫·笠原良策が知らない面が有るなんてとこもいい → 剣の腕が立つ事、太鼓を力強く叩く姿が「男の助」と呼ばれる程である事。

ただ、物語はもっと困難に直面し解決に苦労すると思ってた。

例えば、金銭面、「種」の入手、特に「種痘」を受ける事に対する抵抗や拒否反応がもっと有ると予想してた。

ところが事前の予想に反してスンナリ行ったように見えた。

鑑賞後に見た笠原良策のWikipediaのほうが、大変さや困難さを感じた。

映画では、種痘に関する事より吹雪の峠越えのほうが余程の困難には見えた。危うく遭難するとこだったぜい。

教育教材動画か、福井自治体パビリオン/博物館で偉人:笠原と春嶽紹介動画を見ているような。

題材と松坂さんに魅かれて、試写会応募。当選。

感謝なのだけれど、舞台挨拶に監督が出ていらして後悔。監督をチェックするのを忘れていました(´;ω;`)ウッ…。

天然痘との戦い。一介の町医者が思いを貫き、周りの人に助けられて、成しえた偉業。

その発端からの顛末を描く。

原作未読。

総てを描こうとして、メリハリがなく、物語が進む。しかも肝心なところの説明がない。

なのに、無駄なギャグが入って、背筋が凍る。エッヘン、エッヘン。なんだそれ。

描き方によっては、とてもドラマチックになるエピソードは幾つもある。

蘭学を否定していた笠原が、蘭学との出会い、のめり込んでいくまでのエピソード。

笠原が、書物で画期的な治療法を発見。個人的には、書物だけで、「これだ!」と入れ込むのは怖いと思うが、ここも膨らませられるエピソード。

その治療法に必要牛痘が手に入らない。いかに手に入れるかだけでも、一話ができるほどの攻防があるのではないかと思うのだが…。

種痘に関する、江戸にいる藩主たちと、地元にいる人々との温度差。あっさり藩主の赦しが出るのが、映画初見ではほっとすると同時に、キツネにつままれたよう。Wikiによるとすでに1789年に方法は違うが人痘法が施されたり、1824年に日本初の種痘術が行われている。蝦夷地で行われ、秋田・京都・長崎に伝わり試みたりもしている。笠原が種痘を手に入れようとしている時期、熊野地方でも取り組んでいる医師がいる。と、知る人ぞ知る方法であったことは、描いているつもりなのだろうけれど、はっきりとは示さない。

あっさり。

小泉監督の映画は『雨あがる』『明日への遺言』『蜩ノ記』しか見ていない。

その、『雨あがる』『蜩ノ記』のレビューでも書いたが、小泉監督の映画は、人の・社会のきれいな上澄みだけをすくって映画に映し出しているような。 奥底に色々なものが沈みつつも、上澄みが透き通っているようなコンソメのコクが足りない。”毒”がない。

『明日への遺言』も、映画自体は何を描きたいのか迷走していると私には思えるが、それでも、主人公を演じられた藤田まことさんと、その妻を演じられた富司さんの存在感・演技で、心に残り、繰り返し見たい映画になった。だが、この『雪の花』では、そこまでの存在感を示す役者はいない。松坂さん善戦しているけれど。

「黒澤明監督の助監督」小泉監督を語るときに、必ず、言及される肩書。試写会のインタビューでも取りざたされていた。

だから、つい、黒澤監督と比べてしまって、物足りなく感じるのかと思ったけれど、この映画に関しては、それがなくとも、きっと物足りないと思うだろうなと思う。

と言いながら、最近黒澤監督の映画『七人の侍』『デルスウザーラ』を観たばかりだから、つい、黒澤監督だったら、どう撮ったかと考えてしまう。黒澤監督がと言うのはおこがましいが、私だったらなんて、これまたおこがましいことを考えてしまう。

もし、私だったら、史実でもある雪の峠越えから始めるな。赤子を抱えて、大人でも遭難の危険性のある峠を越えるかという論争だけでも、見ごたえのあるものになると思うけれど。

種痘を絶やしたくない笠原。そこに、藩主・幕府の許可をどう得たかとか、京都の日野たちの想いとか、天然痘で亡くなる方々とその家族の想いとか、前半のエピソードは盛り込める。

対して、子どもを危険な目に合わせたくないのが両親ではないだろうか。特に行商人は雪の峠越えの危険性を知っている。鑑賞しているこちらも、『八甲田山』や、漫画『岳』で、ホワイトアウトの恐ろしさを知っているから、当然、反対意見が出るのは想定内。

山越えに力を貸す人足や人足頭たちも言葉を挟むであろうと思うのだが。

種痘は子どもにと言うが、映画の中では、最初小瓶に入った形で届くし、この映画では京で種痘をつないだのは、幼い子どもではないから、赤子を連れまわす以外の手段の吟味もあってしかるべきなのにと思ってしまう。説明不足。

遭難や凍死を防ぐ工夫だけでも、良いシーンになると思うのだが。

そして山越え。この山越えが、映画の売りのシーンのようなのだが(役者やスタッフは大変だったろうが)、『デルスウザーラ』の凍死の危機に直面した時の緊迫感には及びもつかない。『デルスウザーラ』は黒澤監督作品の中ではあまり評価されていないというのに。

福井に種痘を持ち帰ってからも困難は続くが、この映画のような薄っぺらい描き方なら、後日談、老後の笠原の回顧話としてまとめても良いくらいと思ってしまう。

黒澤監督の映画にはもっと、人生・社会のダイナミズムが溢れている。人としての素晴らしさだけでなく、浅ましさ・欲・悲哀・滑稽さが溢れており、そこに強烈に魅了される。

でも、小泉監督の映画には、敵役、エピソードや台詞としては、浅ましさ・欲・悲哀は出てくるが、シーンとしては出てこない。

『雪の花』にも、協力者だけでなく、妨害者も出てきて、対立構造となるシーンはある。笠原や妻・千穂が殺陣を披露し、笠原が大声で主張して、藩の役人に楯突いたからお咎めがあるかもと悩むシーンはあるが、ガチに対決するときの緊迫感はない。心と心のぶつかり合いがない。『雨あがる』『蜩ノ記』にも、殺陣はあるものの、お互いがガチに対決するような猛々しいシーンとはなっていない。『明日への遺言』は、論戦で、藤田さん演じる岡田中将は大声を出して他を威嚇するようなシーン、立ち回りはないが、主水のような底知れぬ強さがにじみ出ていた。これは演出ではなく、藤田さんならではであろう。

もう一つ言うと、疱瘡に罹患しつつも生き延びたはつ。痘痕が残っていると悩むシーンがあるが、はつの顔に一目でわかるような痘痕はない。コンプライアンスが働いたのか?

そんなこんなで、きれいな部分しか見ない上っ面を撫でただけの映画に感じてしまう。

笠原は、「漢方のように、流れに身を任すのではなく、蘭方医学は、自然に立ち向かい、克服するのを目指す。(思い出し引用)」「川の流れにそって、広い海に出てみるのも良いのではないか(思い出し引用)」と助言を受けて、蘭方医の基に修行に行くことにしたと思う。だが、この映画は、立ち向かうこともなく、流れに身を任せて、監督の目指す”美しい”日本と日本人を描き出したようだ。

極めつけが終盤。まるで、悪いことをした児童・生徒を教員が叱るシーン?というものが出てくる。水戸黄門/暴れん坊将軍の〆と同じように、胸がすく方もいらっしゃるだろうが。う~ん。教育映画?これで済むのなら、パワハラもいじめの解決は簡単。

音楽も私には合わなかった。

音楽自体はきれい。だが、このシーンにこの音楽?ないほうがシーンを味わえると、邪魔に思ってしまった箇所が何回か。

それでも、この映画が遺作となった上田さんの映す風景は美しい。それだけでも眼福。

そして、松坂さんもまっすぐな医者を好演されている。

畳に手をついて挨拶する姿も、昔お茶をかじった時に習った作法で、時代劇を演じるにあたり、いろいろと調べたのか?この手のつき方の挨拶をしていたのは笠原だけだったから、松坂さんの工夫だと思うけれど。笠原の融通の利かない生真面目さを表していて良い。

とはいえ、映画の中での人物が年を取らないから、2,3年の出来事のようでそこは違和感。でも、それは演出のせい。

殺陣を披露される。『赤ひげ』へのオマージュであろう。腕を折る必要がないのに、折って見せるおまけつき。でも、こなれていないから、段取り見え見えで、失笑。ここを削って、他をじっくり見せてもらいたかった。

芳根さんが微妙。

『64』にも出演されていたが、じっくり見るのは初めて。

笠原と誰かが話している横でのリアクションは上手い。本当は上手い役者さんなのであろう。

だが、千穂がメインになっているシーンでは作りこみすぎて、わざとらしい。変なギャグを入れてくるから余計に白々しくなる。肌を合わせた夫婦の情愛が感じられない。近くに住んでいる親が決めた婚約者が笠原の手伝いをしている感じ。

殺陣は頑張ったと思うがこちらもこなれていない。太鼓も頑張ったと思うが発表会レベル。これらのシーンはなくてよい。ここを削って、他をじっくり見せてもらいたかった。

他には三浦さんが儲け役。元沖がいなかったら、そもそも笠原の活躍はない。

良家の子息が父に反発しながら笠原のために自分の道を貫くのだが、生来の育ちの良さのおっとりさが出ていて、一種の清涼剤。御典医としての道は外さず、藩内に協力者を作っていく。

勿体ないなあと思う。

なので、★2.5。

≪2025年2月2日加筆補正≫

激ヒマ

やや単調

美しい物語ではあったものの。

福井の偉人を描いた小学生向け教育漫画っぽいダイジェスト風味(眼鏡開発史を描いた『おしょりん』同様)で、大味でドラマとしてのダイナミズムには欠ける印象でした。

引いて全身を写すカットが多く、アップが極端に少ないカメラワークで、遠目に「今だれが喋っているの?」みたいなシーンが多く。

また、あまり困難らしき困難なく、トントン拍子に物事が進む。

せいぜい雪山を超える試練と、藩の官医ら既得権益の人間の妨害(予防接種に関して「呪い」「効果がない」などのデマをばら撒き、チンピラを雇って襲わせる)くらいしかなくて。

単調で眠気を誘うのが難。

映画未満

ちょっとキレイにまとめすぎた感じ

松坂桃李さん、芳根京子さん、役所広司さんと、いい役者さんが揃って出ているなら間違いないと思って鑑賞に行きました。でも、ちょっとキレイにまとめすぎたかな?という感じ。

様々な困難・・・っていうけれど、あまり苦労した感じが伝わってこないです。協力してくれる皆さんのおかげで、トントントンと話が進んで、大変だったのは雪の峠越えぐらい。次のチャンスがあるかどうかも分からず、春まで待って体制を立て直すとかいう考えにはならなかったんでしょうね。

それ以外の困難って? 仕事をしない奉行所や、邪魔する藩の医者って、それ組織の問題でしょう。幕府から藩にGOサインが出ているのに、現場任せで放置していた藩の偉いさん、怒っている場合じゃないですよ。あなたが、最初から、ちゃんと現場に指示を出して、藩全体として動くようにしていないから、そういうことになるわけです。

江戸時代にそんなことを期待してはいけないのかな? 映画を見ながら、いつの時代も、ダメな組織ってあるよね・・・と思ってしまう私は、時代劇の鑑賞には向いていないのかもしれません。

もっと丁寧な説明があればなあ~

江戸時代末期に種痘の普及に尽力した福井藩の街医者である笠原良策の奮闘を描いた作品でした。笠原を松坂桃李が演じ、笠原に種痘の接種術などを教えた京都の蘭方医・日野鼎哉を役所広司が演じており、この”師弟コンビ”は名作「孤狼の血」と同様で期待大。さらには長らく時代劇冬の時代が続いていましたが、去年の「侍タイムスリッパ-」の大ヒット辺りから潮目が変わった感じで、その波に乗ったところで本作にも大いに期待して観に行きました。

しかしながら、どうも話の大前提を理解するのに苦労してしまい、残念ながら作品を堪能するには至りませんでした。私の理解を妨げたのは、種痘の運搬の困難さに関する説明不足でした。天然痘ウィルスに対するワクチンである種痘は、当時オランダないしは清国からの輸入に頼っており、しかも効果がある状態で運ぶためには、人体から人体に受け継いでいかないと駄目だったようです。最終的にその辺りのことも描かれてはいるものの、もっと物語の序盤で、大前提としての天然痘という病気の説明や、種痘の発明、そして日本における種痘接種の歴史などを解説していてくれれば、物語の理解が促進し、後半の流れがより切迫した緊張感をもって観られたのではないかと感じました。

また、苦労して福井に運んだ種痘が、新しいものに対する偏見などもあって地元住民に拒絶され、また藩医が妨害する憂き目に遭うシーンがありましたが、この辺りも史実ではあるらしいものの、もう少し伏線を張っておいてくれないと、物語としては唐突過ぎて付いていけませんでした。さらに、藩医の妨害が藩主の知るところとなり、家老からお叱りを受けるという勧善懲悪的な展開もありましたが、新技術に対する慎重な姿勢というのも必要な態度であり、この辺ももう少し丁寧に描いて欲しかったところでした。

加えて、笠原良策・千穂夫妻が、剣術や格闘術に秀でていて、悪漢を退治する下りに関しても、本作に相応しくない勧善懲悪的なストーリーであり、一体偉人伝として描きたいのか、痛快娯楽時代劇として描きたいのか、意図が理解できませんでした。

以上、どうにも物語の描き方が納得が行かず、役所広司・松坂桃李の「孤狼の血」コンビの復活に期待したもののあまり楽しむことが出来なかったので、本作の評価は★2.4とします。

報われて良かった

ラストで幼い子供たちが主人公の漢方医笠原を囲み「せんせー」「せんせー」と言って海辺で拾ったきれいな桜貝を渡すシーンで堰を切ったように涙がこぼれた。

「(先生の辛苦が)報われて良かった」としみじみ思いました。

天然痘は不治の病で薬もなく無力感を感じていた福井の町医者の漢方医笠原(松坂桃李)。宿で金沢の町医者の蘭学医(吉岡秀隆)と出会い西洋医学を身に付けようとする。

天然痘の克服のために私財を投げ売り旅に出る笠原を支える妻ちほが良い。明るくユーモアがあり困難に負けない人で腕も経つ(見てのお楽しみ)

シーボルトの薫陶を受けたという京都の蘭学医日野先生(役所広司)が素晴らしいのは言うまでも無し。

旅籠の御主人役に山本學が出てて驚いた。渋くて良いおじいさんになったなと。

村で天然痘に罹り唯一生き残った娘はつ。顔にあばたが残り誰からも相手にされない中で山中にある天然痘で亡くなった人たちの小さな石で作った祠にお参りをしている。

そんなはつがかわいらしい赤ん坊を連れて天然痘の接種を受けに来たのもジーンと来た。

笠原の嘆願書を握りつぶす奉行所の役人や蘭学を心よく思わない藩の漢方医による嫌がらせなどがあるがそれを蹴散らすシーンは気持ち良かった。

福井の殿様松平春嶽公が開明的な名君だったからこそこの物語は完成したと思う。

本編に無関係なチャンバラと音楽要素で、雪山で寝そうな人を起こそうとしている感じがした

2025.1.24 MOVIX京都

2025年の日本映画(117分、G)

原作は吉村昭の小説『雪の花』

実在の町医者・笠原良策が種痘を始める様子を描いた伝記映画

監督は小泉堯史

脚本は斎藤雅人&小泉堯史

物語の舞台は、江戸時代の末期の福井藩

町医者の笠原良策(松坂桃李)は、妻・千穂(芳根京子)に支えられながら、遠方の村などにも診察に出向いていた

藩では疱瘡(天然痘)が流行し、良策が訪れる村でも感染が広がっていた

村では、感染者を隔離するために山の上のお堂に移すしきたりがあり、百姓の与平(宇野祥平)の妻・たみ(山田キヌヲ)、娘・はつ(三木理紗子)もそこに向かうことになった

良策は無力感を感じていて、何とか疱瘡の拡大を止められないかと考えていた

ある日のこと、温泉宿で加賀藩の町医者・大武了玄(吉岡秀隆)と出会った良策は、蘭方医学についての話を聞くことになった

漢方医としての自負から反論をしてしまうものの、目的のために多くの知識を得ようと考え始めていく

そこで、大武の紹介にて、京都にいる日野鼎哉(役所広司)の元で学ぶことになったのである

良策は、蘭方の基礎から学び始め、そこで「引痘新法全書」という書物に出会う

それはイギリスで行われた牛痘法に関する書物で、牛痘の苗を植えたものは疱瘡に罹らないというものだった

そこで良策は、牛痘法を日本でも試そうと考えるものの、牛痘に使う苗は7日間しか効果がなく、大陸からの持ち込みは幕府が禁じていたのである

映画は、良策が牛痘法を福井で行うために藩や幕府に嘆願を起こす様子が描かれ、協力する者、邪魔をする者などが描かれていく

福井藩の藩医である半井元沖(三浦貴大)は良策の方法に興味を持ち、御用人の中野雪江(益岡徹)に彼の嘆願書を献上することになった

これによって牛痘の搬入が許されるのだが、種痘を行うためには苗を生きたまま京都、福井へと繋がなければならない

季節は冬を迎え、雪の峠を越えることは至難だと思っていた

それでも、協力者の柿屋宗介(橋本一郎)とその妻(和田光沙)たちの尽力を得て、山越えを果たすことに成功する

ようやく福井に帰ったものの、藩医の悪巧みによって風評被害が立ち、種痘に協力してくれる藩民が現れてくれず、苗は根絶しようとしていたのである

物語は、史実を淡々と描いていく内容で、悪く言えば退屈な映画だと言える

そんな眠気を晴らす役割になっているのが、浪人とか強盗などとの立ち回りと、はつの歌、千穂の太鼓などの音楽シーンになっていた

本編とはほとんど関係ないシーンがアクセントになっているのもおかしな話で、ピークとなる峠越えに関しては、遠方からの俯瞰撮影になっていて、誰が倒れたのかとか、どのような状況だったなどはわからない

史実ベースでみんな助かったのかどうかはわからないが、あの感じだと子どもが無事だった方が奇跡のように思えた

いずれにせよ、最終的には幕府がOKで普及するのだが、風評被害も藩がお達しを出して収まるなど、良策の努力のほとんどが役人や幕府への嘆願とか啖呵になっているが地味な要因となっていた

史実ベースだし、当時はお上次第だったので仕方ないと思うが、そう言った政治的な掛け合いをもっと詳細に描いたほうが良かったように思えた

また、種痘によって副作用が起こっているあたりは完全にスルーで、噂話で亡くなった子どもがいるというのでは良策の葛藤も描かれていないようなものだと思う

医者として、実験によって犠牲になる人がいるリスクにどう向き合ったのかとか、そう言ったものに対して民衆をどのように説得したのかは肝心な部分だと思うので、完全無欠の万能治療法(予防法)として描くのはどうなのかなあと感じた

全173件中、141~160件目を表示