雪の花 ともに在りてのレビュー・感想・評価

全172件中、21~40件目を表示

漢方医が西洋医学に興味を持ち始めた時代

感動の実話

天然痘は一回の流行で数万人が死んだとされる感染力の強い恐ろしい疫病、昔学校で習ったときは英国人の医師エドワード・ジェンナーが自身の息子を実験台に牛痘種療法を開発したおかげで人類は救われたとされていたが、実際は息子ではなく使用人の子供で、時の明治政府が教科書に乗せるために美談に仕立てたそうだった。映画を観た時は江戸時代後期だからジェンナーが治療法を発見する以前ではないかとフィクションに思えたので調べてみたら発見は1976年(寛政 8 年)でした、福井県の郷土歴史博物館の資料によれば主人公の医師笠原白翁(良策)は実在の人物で業績も映画の通り、実話であることを知り驚きました。

医は仁術にありと言いますが笠原白翁はまさに神の様な救世主、映画ですから脚色はあるのでしょう、特に終盤の妻の太鼓の演奏シーンは盛り上がりました、夫妻とも素晴らしい好人物、笠原を支援した藩主松平春嶽らも含めて昔の日本人も捨てたものじゃないと希望が持てました、まさに愛と感動の名作です。

美しい心を持った、信念の人

笠原良策(1809〜1880)

福井藩に実在した江戸末期の蘭方医だそうですが、

はじめて知りました。

天然痘に成す術のない町医師に限界を感じて、

種痘を長崎から京を経て、福井藩に運び

種痘場を開き天然痘と戦った。

《種痘》とは、天然痘の予防接種であり、

人類初のワクチンである、そうです。

(原作は八甲田山で有名な吉村昭の同名小説)

一口に種痘と言っても、タネ菌を子供に植え付け、それが

無事“植えついて“、さらにその種菌を、絶やさずまた

別の子供に接種する。

並大抵なことではありません。

特に冷蔵庫もない江戸時代のことです。

種菌を運ぶ後半はとても緊迫感溢れる場面が続出。

特に京都の種菌を福井藩の子供に植え付け、

帰り道は雪深い峠越え、史実では、

11月19日から11月25日まで峠越えでした。

実際に11月半ばなのに雪深く、峠は猛吹雪に遭い、

本当に奇跡の生還でした(子供連れですし・・・)

良くぞご無事に帰れたものです。

映画では、せっかく届いた種痘を、御殿医が、

誹謗中傷を広げたことで、

“種痘を受ける子供が居ない“

などの大ピンチに見舞われるのです。

コロナワクチンでも、温度管理や消費期限などの、

管理の難しさが多々あり、廃棄処分したり大変でしたね。

この天然痘の種痘も種菌を絶やさず、種痘の生産と管理に

大変な資金が必要だったのです。

☆☆☆

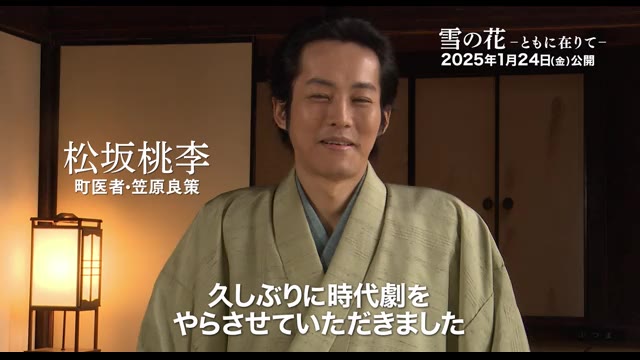

松坂桃李は意外にオデコさんなんですねー。

背の高さも時代劇で見ると中々の大男。

武芸にも長けており、黒澤明の「赤ひげ」の三船敏朗ばりの、

骨をへし折ったり、関節外し・・・と、めっちゃ強かったり、

奥さん(芳根京子)も、出来た妻で、太鼓まで披露。

芳根京子さんは「居眠り磐音」でも思われ人の花魁役でしたが、

今作は見事に奥様に昇格しています。

品格があり格調高い本格時代劇を堪能させて頂きました。

平和な作品

平和で温かい作品だった。自分としてはそれで良いと思うが、人によっては「盛り上がりに欠ける」と思うかもしれない。

こういう「難病を克服するために頑張った医師の話」だと、だいたい「師匠や治療法の発見に苦労する」「周囲の理解を得られず孤立」「協力者が亡くなり罪悪感に悩む」「医師自身が志半ばでその病気にかかって亡くなる」なんて話になりがちだし、そこが泣き所だったりする。

しかし本作では、誹謗はされるけど理解ある家族や仲間に支えられるし、藩の藩主や重臣も理解者。師匠は割と簡単に見つかり、その師匠は人格者。治療法は苦難の試行錯誤をする程もなく確立する。協力者は死にかけても結局亡くならない。医師本人も特に病気にならない。多少の困難はありつつも、割と順調に事が運ぶ。

それが「平和過ぎて盛り上がりに欠ける」という批評もあるかなと思うが、一方で「変に泣き所を作ろうとする必要って無いよね」とも思うのだ。特に史実ベースであればなおさら。泣き所があれば良作ということでもあるまい。

全編通して温かさと夫婦愛に溢れた作品だったので、作品を「難病と闘う医師の物語」というより、「難病と闘う医師を支えた妻の夫婦愛の物語」により大きく振った方が、作品の位置づけは明確になったかもしれない。

気持ちの良い理想的な日本人像が描かれた秀作でした

(完全ネタバレなので必ず鑑賞後にお読み下さい!)

(レビューが遅くなりました、スミマセン‥)

今作の映画『雪の花 ともに在りて』を大変面白く観ました。

ここには、かつてあった理想的な美しい日本人像が描かれていると思われました。

主人公・笠原良策(松坂桃李さん)は江戸時代の末期に、痘瘡(天然痘)の治療のために奔走し、ついに予防的な種痘(予防接種)に出会います。

現在のワクチンにつながる種痘の普及に、困難を超えて尽力した主人公・笠原良策は、日本の一般人々を感染症から守った始祖とも言えると思われました。

今作は、もちろん主人公・笠原良策に対決する悪人的な人物も出て来るのですが、すぐさま主人公・笠原良策に打ち負かされ、藩に成敗されたりと、全体に流れる基調としては、静謐で凛とした、かつてあった美しい日本人の理想の姿が描かれていたと思われます。

それは、対峙するのは、悪事を働く人間ではなく、病気を含めた大きな自然的なものだとの考えが、今作の根底に流れているのも理由と思われました。

もちろん、現実は人間の酷さが問題になる場合が多いのですが、人間の酷さを描いた作品が数多ある中で、かえって今作の映画『雪の花 ともに在りて』は、特異な作品として現在に光っていると思われました。

それぞれの俳優陣の皆さんの演技も、美しい日本の風景の中で、作品にリアリティの厚みを加えていたと僭越思われました。

かつては数多くの作品の中に宿っていたとも思われる、美しくも理想的な日本人像に懐かしさも感じながら、今作を大変面白く観ました。

(※今作の撮影監督の上田正治さんが今年の初めに亡くなられている事を知りました。

上田正治 撮影監督は黒澤組の生き残りの一人で、これまでも数多くの美しい撮影をして来られたと思われます。

今作の雄大で美しい日本の風景の映像も、上田 撮影監督の力も加わっていると思われました。

改めてご冥福をお祈り致します。)

イマイチ乗れずに終わってしまった

俳優陣は好演ですが…

江戸時代末期の福井に、天然痘予防に命をかけた町医者がいた…詳細は原作小説を

小泉堯史監督はいつまで〝黒澤明の助監督を務めた〟とか、〝黒澤明の最後の弟子〟とかの冠を付けられ続けるのだろうか。

黒澤晩年の作品で助監督を務めたのは事実だけれど、その中に時代劇はなかったはずだし、本作も江戸時代の医師を描いているからといって『赤ひげ』と比べられるのも可哀想だ。

福井藩の町医者笠原良策という実在の人物を松坂桃李が演じている。

疱瘡(天然痘)の種痘(予防接種)に尽力した史実に基づく吉村昭の小説が原作。

いわゆる小泉組の俳優たちが脇を固めて、松坂桃李を盛り立てている…のたが、ちょっと拍子抜けした感じだ。

漢方医学が絶対だった時代に、限られた情報を頼りに西洋医学を学び、広めようとした医師たちがいて、不治の病だった天然痘に命がけで立ち向かったという歴史の一端を知ることができたのは、良かった。

言葉遣いのリアリティが、現代語を使う時代劇が多い中で小泉堯史の評価点だったのに、前作『峠 最後のサムライ』も同じだったが方言がないのだ。江戸が舞台なら気にならなかったものを、東北や京都が舞台となると、そうはいかない。

ストーリー・テリングの最大の欠点は、冬の峠を越えなければならない理由の説明が弱いところだ。協力者の町民とその子供までが命がけで雪中行軍をするクライマックスが、「春まで待てばよかったのに」と思えてしまうから、興冷めしてしまうのだ。

疱瘡から生きのびた村娘に、言うほどの後遺症が見えないから、村人から避けられていることが想像できなかったし、結局彼女は良い夫に恵まれて子を持てたではないか。このあたりも工夫が足りず感動が薄い。

この村娘が突然唄い始める場面で、我々観客はいったいどう構えるべきだったのか…。

小泉堯史は『雨あがる』の栄光を引きずりすぎていないだろうか。

『博士の愛した数式』も悪くなかったのだから、もうそろそろ時代劇はやめたほうがいい気がする。

感動秘話というには少し物足りない

試写会にて鑑賞させて頂きました。

天然痘撲滅に奔走した江戸時代、福井藩の町医者の話。

当時の天然痘は不治の病、家族が罹ったら看護もままならず、いずれ村はずれに隔離され命を落としてゆく深刻な時代だ。映画は、新しい治療法、今でいうワクチンの輸入と接種への障壁をどのように乗り越えていったのかを語っている。厳しい福井の冬の情景と絡めてその医師とそれを支える人々の奮闘ぶりを美しく描いた作品だ。ただ、描かれたストーリは単純で意外性に乏しく、時代劇ということもあってあまり臨場感を感じにくい。見方によっては、TV番組のドキュメンタリー向きの材料をわざわざ長めのストリーで語っているだけのようにも見えてしまう。時勢柄、新型コ〇ナワクチン接種の正当性を彷彿とさせるような話なわけだが、時代背景だけでなく陰謀論や商業主義など現代のワクチン議論の方がはるかに複雑で関心を呼ぶ話題であるのは明らかなので、余計に映画のストーリーが単純に映る。

一方で、役処では医師を演じる松坂桃李とその妻を演じる芳根京子の好演は、高尚なほどの夫婦愛を華美に描いている。また、医師と天然痘の後遺症を負った娘との再会は、視聴者に爽快感を運んでくる。医師が師と仰ぐ京都の蘭方医を演じる役所広司は脇役ながら安定した存在感を放っている。映像は美しい自然を上手に切り取って話に色を添えているが、試写会前の評判のような史実としての感動を描いた作品としての賞賛には疑問符が付く。

粗探しをする人の心理とは

2025年映画館鑑賞22作品目

3月2日(日)フォーラム東根

一般会員料金1500円

原作は『密会(1959)』『魚影の群れ』『うなぎ』『休暇』『桜田門外ノ変』の吉村昭

監督と脚本は『阿弥陀堂だより』『博士の愛した数式』『明日への遺言』『蜩ノ記』『峠 最後のサムライ』の小泉堯史

脚本は他に『明日への遺言』で監督助手を務めた齋藤雄仁

粗筋

幕末の福井

流行病の疱瘡(天然痘)に治療法はなく多数の犠牲者を出した

地元の町医者・笠原良策は疱瘡の治療法をないものかと悩み苦しんだ

加賀の町医者で蘭方医の大武了玄に偶然出会い彼からヨーロッパの進んだ医学の一片を垣間見て異文化に衝撃を覚えた

親友で漢方医の半井元沖のコネで京都の蘭方医・日野鼎哉の門弟になった良策は数々の分県を読み漁りその中から『引痘新法全書』というか書物に出会う

そこには「種痘」という疱瘡の画期的な予防法が記されていた

種痘に必要不可欠な牛痘の種を国内で入手するのはとても困難で入手できたとしても7日で効力を失う厄介なものであった

お上の力でなんとか入手はできたものの長崎から種痘を繰り返し子供から子供へと京都から福井と繋いで行く他なかった

実話を忠実に再現すればするほど娯楽性が低くなる傾向がある

それは仕方がない

それは俳優の演技力でカバーする他ない

その点でまあまあの出来ではあった

一部レビュアーが棒読みと指摘するが何も持って棒読みなのか全く理解できない

HIHOはくさい映画賞的な論評に憧れているのかもしれないが自分は共感しない

笠原夫婦は刃物を持つ相手に素手で戦いやっつけてしまう

かっこいい

特に芳根京子は太鼓も含めて惚れ惚れとしてしまった

やはり時代劇にはこういう要素も必要

史実に忠実も良いが娯楽性がないと退屈でいけない

「えっへんえっへん」は多少気になったがタイムマシーン3号を「タイマ」と平気で略す一部現代人よりはよっぽどマシだろう

デマを信じ良策に激しく抵抗した民衆も掌返し

良策が一人一人を説得する必要もなく呆気ないと感じたレビュアーがいるようだがお上のお達しとあらば素直に従う他あるまい

それでも激しく抵抗すれば死罪もあり得る

時代が違うのだ

多少不自然な点は確かにあるが些細なことだ

自分は然程気にならなかった

大感動することはなかったが良い話を観させて頂き宮城と岩手の県境から鳴子を超えて東根まで来た甲斐があった

そこそこは楽しめる作品だと思うが世の中いろいろな人がいるものだ

典型的ネット民なんて直接関わりたくはないが

あと吉岡秀隆くんに説教されても不思議と頭にこない

あの声とあの喋り方のせいか

見習いたいものだ

因みに自分はコロナワクチンを一度も受けなかった

陰謀論を信じたわけではなく副作用を警戒したからである

インフルエンザワクチンが強制じゃなくなった経緯を知っているので尚更

はっきりいって東京のマスコミとか知識人とか医療関係者とか役人とか政治家とかインフルエンサーとか全くもって信用できない

彼らとは考え方が違うのだ

忖度するつもりは微塵もない

そんな私でも笠原良策夫妻に敬意を示したい

今度は日本語字幕付きで鑑賞したい

自分は教養が足りない

配役

福井の町医者かつ漢方医で疱瘡の予防に取り組む笠原良策に松坂桃李

良策の妻で男勝りの千穂に芳根京子

京都の蘭方医で良策の師の日野鼎哉に役所広司

鼎哉の門弟の桐山元中に沖原一生

鼎哉の息子で門弟の日野桂州に坂東龍汰

鼎哉の娘で16歳のお愛に新井美羽

加賀藩の町医者かつ蘭方医で良策の古い考えを改めさせる大武了玄に吉岡秀隆

福井藩の藩医かつ漢方医で良策の親友の半井元沖に三浦貴大

福井藩の側用人で良策の協力者の中根雪江に益岡徹

良策の抵抗勢力となる福井藩の役人の秋田八郎兵衛に綱島郷太郎

福井の家老で良策に理解を示し協力する狛帯刀に矢島健一

良策の無理な注文を引き受ける旅籠の主人に山本學

強盗を襲われそうになるも千穂に懲らしめてもらい助けてもらう質屋の主人に渡辺哲

良策の指示に従う村長の伝兵衛に串田和美

村の百姓で妻と娘と息子が疱瘡にかかってしまう与平に宇野祥平

疱瘡で亡くなる与平の妻に山田キヌヲ

疱瘡の病にかかった村人の唯一の生き残りで与平の娘のはつに三木理紗子

良策に協力し妻子と共に吹雪の峠を越える柿谷宗助に橋本一郎

夫と子供と共に峠で遭難仕掛ける宗介の妻に和田光沙

良作を襲うヤクザの親玉に安藤彰則

シーンの切り替えが

江戸時代に実在した町医者のお話なんだけど物語を進める上で切り替わりが雑に感じられた。

繋がりを強調する部分であるはずの峠越えの部分において主人公と2組の夫婦の関係性が薄く感じられた。もう少しその点を厚く描いて欲しかったし、吹雪シーンの描写も工夫が欲しかった。

爽やかな言葉が終わらせた物語

◉骨格は悪くなかったけれど

作品は慎ましやかで強く、清らかで大らかだったと思います。こちらまで背筋が伸びて、主人公の視線を追ってしまう。

しかし、市井の医者が担った江戸の医療革命をテーマにした作品に対して、生の気持ちとしては、遂に入っていけなかった。芳根京子の別嬪ぶりと男前ぶりが際立ったのみ。

◉ドキドキはなかった

旅路の途上で子供から子供に牛痘をうつし、100%拒絶以外有り得なかった牛痘を人々に受容させると言う、極めてドラマチックな展開であったと思います。

私利私欲には目もくれず、人々のために奔走し、しかも一つも奢らない姿を見せてくれた笠原良策と妻千穂。でも遥かなるハードルを越えられずに、途中幾度も赤裸々な姿も晒したはず…と思ってしまった。

◉結果を振りかざして

理不尽に打ちひしがれて泣き喚いたら、それが真実などと言うつもりはない。ところが夫も妻も故事成句を、幾度も爽やかに呟いた。

そのような言葉は的確であるし、心中の支えにもなると思いますが、二人は腹が座り過ぎていて冷たい。

史実としての成果有りきで筋書きが回り過ぎている感が強くて、ドキドキが生まれなかったのだと思います。

ゆったり時代劇

えっへんえっへんが我が家の流行語

全172件中、21~40件目を表示