「キレイすぎる映画だけど…」雪の花 ともに在りて 田中スミゑ 90歳さんの映画レビュー(感想・評価)

キレイすぎる映画だけど…

登場人物のほぼ全てが、こんな人は実際いないんじゃないか?というほど清らかで真っ直ぐです。道徳のビデオかと思うほどです。

中には、きれいごと言うな!って思えるシーンもあった(たとえば痘痕が残った少女への慰めなど。…桃李くんが励ましますが、少女の「この顔で(生き残っても)何を感謝しろっていうの、痘痕のせいでみんなめちゃくちゃだ、うつるって騒がれて」というようなセリフのほうに共感できました。)し、猛吹雪の中、巻き込んだ周囲の人を犠牲にするリスクを負ってまで突撃する桃李くん(人命を救う立場のはずなのに…責任が取れない、根拠のない楽観論に基づいた突撃なんて、指揮官として一番やっちゃいけない事だと思う。)など「ん?」と思うシーンはありましたが、悪人がほぼ出てこないんで、全体として、見ていて気持ちがいい映画なのは確かです。

なぜなら、現実の生活ですでに嫌というほど汚いものを見せられているから。

保身しか考えず、時にはヤクザも平気で使う悪代官。

平気で他者を陥れる人の、獣よりはるかに薄汚く醜い悪意と獣性。

次から次へと、それこそ疫病のように世にはびこる陰謀論。

躓いた人をスケープゴートとして叩きまくり、ストレス解消する一部のネット世論。

同じものをわざわざフィクションで見たいとは思いません。

石清水のような清らかな映画を観て、鑑賞後の気分は最高でした。

最近の邦画は、ごく狭い範囲での人間関係のあれこれを描いているものが多くて、はっきり言って苦手なのですが、これは、久々に、見て良かったと思える映画でした。

タイトルが渋すぎて損してるが、見ると「雪の花」の意味が分かり、しみじみと、良い映画だなと思いました。

人物が話し合うシーンの背景は、里山など、和の自然の風景が多いのですが、これが絶妙に美しいです。また、懐かしく哀愁漂う、時代劇にぴったりな笛の音とピアノ、チェロの静かな音楽が、溶け合っていました。

主人公の妻も出来過ぎた人で、超美人・健気・善人・正義感強い・自分の着物を売ってでも夫のピンチを支える・夫を常に立てる・夫を真っ直ぐに信頼している・常に笑顔・自身もいざとなると強盗を追い払えるほどの戦闘力を有する。

など、スーパーウーマンです。

少し前の時代なら、貞淑で夫を立てる妻は、「婦人の鑑」とでも呼ばれたんでしょうか。

最初に出てくる村人一家のお母さんも、病気なのに「私は後回しで構いませんから、我が子を先に看てください」と言うし、隔離された後も人の世話ばかり焼いていた描写がありました…

こんなに健気な人は実際いないでしょうが、美人で優しくて、真っ直ぐな気性で、頭も良くて、決してひけらかすことなく、自分を常に立てて尊敬してくれる。そして働き者で、人のために尽くす女性ばかり出てきます。二次元にしか存在しない。男性からしたら、理想像かも。だから脚本は男が書いたんじゃないかと思ったらやっぱりそうだった。

それにしてはエロ要素が皆無だったけど。そこも、子どもと一緒に安心して見られる健康的な映画ってとこ。

ここまで来ると、水清ければ魚住まずで、私が夫であれば、もうちょっと頭のゆるい愛人を作りたくなるかもしれません。あんな奥さんいたら、だらしない姿を一切見せられない…

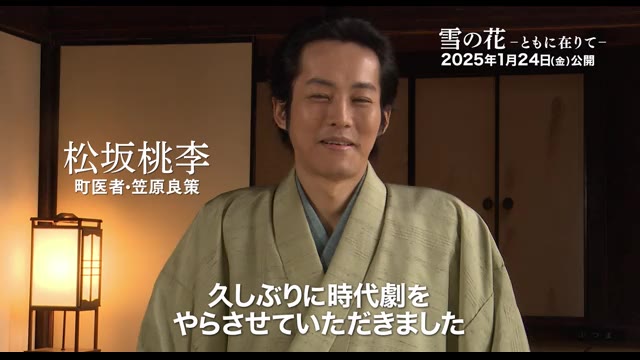

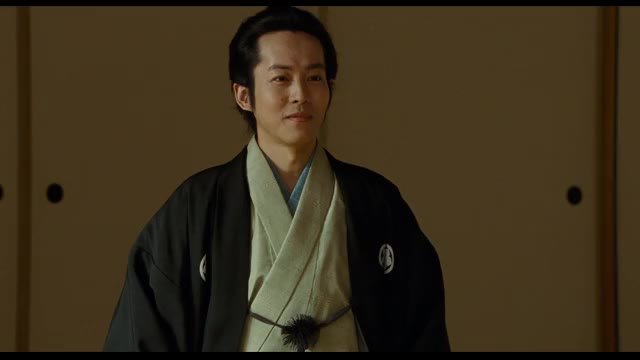

あと、桃李君の着物の色が良かったです。薄い緑と濃い緑を重ね着してますが、どちらも和の色(名前が分からない)で中間色、下の袴?も栗の渋皮色というか、中間色のココアブラウンでとっても似合ってました。

逆に女性はみんな紺の着物で、庶民とはいえもうちょっと綺麗なの無かったの?と思いました。

男性が寝巻き?がわりに着ているバスローブみたいな白い服も気になる。素材がぽこぽこしていて、この時代にこんな生地があったのなら名称が知りたいと思いました。

日本の里山の風景をたっぷり鑑賞できますし、美術と音楽が素晴らしく、しみじみとした美しい映画でした。話の流れ上、ほぼ、「室内」と「自然風景」しか背景が出てこないので、その分、自然のほうにはメリハリがつけてあって、清流の流れや、森、雪山、など、毎回違う自然美が見られます。

けっこう低予算だったのかもしれません。

室内の小物も、目立つのは火鉢と盆、湯飲みぐらいで、かなりシンプルでした。

「仏心鬼手」の掛け軸も良かったな。

漢方に対して、当時、西洋医学が「蘭方」と呼ばれていた事も初めて知りました。

この物語ほどスムーズに受容はされなかったでしょうが、私が庶民の立場なら、いきなり種痘と言われても信じられないし、そんなもの注射して本当の疱瘡になったらどうするんだ、と食って掛かるのは当然。

で、解体新書の原本その他は東大図書館と九州大学図書館、九州大学病院図書館にあるんですね。オランダの医学が中国を通って長崎のシーボルトまで伝わってきた事に感銘を覚えるとともに、ワクチンが今や利権と陰謀論の温床になってしまったのはちょっと切ないなぁ・・・と思いました。金が絡むとすぐ利権。

ジェンナーも使用人の少年を実験台にしてますが、この物語でも最初に接種されたのが子供たちだった事や、医者の娘が「私に注射して」と自ら申し出るのも、切なく感じました。自己犠牲っていいことばかりじゃない。

せめて跡が残る可能性あるんだから男の子にしたら良かったんじゃ…

この映画で唯一、気に入らない点があるとしたら自己犠牲の賛美ですね。

最後、エンドロール見てたら猟友会の名前が出てきたけど、

解剖用のイノシシさんは本物だったのかな?

あと、主人公が、俸禄をもらい武士の身分に取り立てられることを自ら断っていますが…江戸時代の医者ってどういう身分なの?学問を身に付けたお武家様の子じゃないの?と思って調べてみたら、そうでもないようですね。

読み書きができないと医学書が読めないので、町人や農民の子で、比較的裕福で、優秀な人がなっていたようです。藩医に取り立てられれば、武士身分になったようですが、町医者や村医者は武士階級ではなかったそうだ…。詳しく書いてあるサイトも見つけることが出来て勉強になりました。

こういう人ばかりの世界だったらいいのになぁ。