箱男のレビュー・感想・評価

全129件中、1~20件目を表示

どっぷり浸って、感じたい怪作

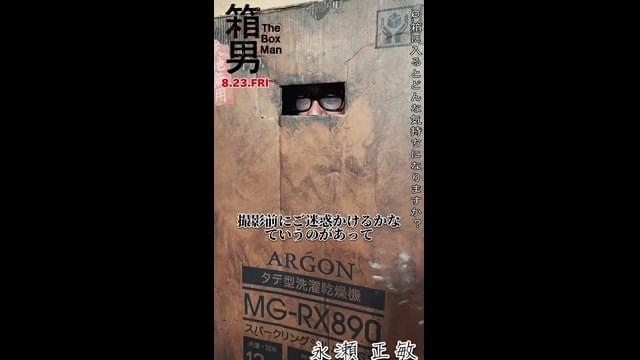

段ボール箱に小さく空いた長方形の隙間。そこから世間を臨む二つの瞳。我々は果たしてこの不気味な物体を見つめている側なのか、それともじっと見られている側なのか---。安部公房が73年に著した奇妙すぎる小説が、50年経つ今なお、攻めの姿勢を忘れぬ衝撃作として存立し続けているのは驚きだ。この映画の制作過程では27年前にドイツでの撮影休止という予期せぬトラブルが生じたとか。その苦難を乗り越えていざ完成体に達した本作は、リアルな泥臭さと、観る者を煙に巻くトリッキーさ、差し込まれる緩急、そして我々が石井岳龍という名を聞くときにいつも体にほとばしる電流を併せ持った文字通りの怪作となった。永瀬と浅野による「ELECTRIC DRAGON」が進化を遂げたかのような宿命の対峙もシュールで味わい深い。観客を選ぶ作品ではあろうが、文学から受け継がれし魂を感覚的に昇華させた映像版として、どっぷり浸って感じたい一作だ。

安部公房の半世紀前の前衛小説を、石井岳龍監督が合理的に再構築しモダナイズした渾身の娯楽作

安部公房の1973年の小説「箱男」は代表作の1つとして知られるが、恥ずかしながら未読だったので本編鑑賞前にあわてて読んだ。登場人物は多くないにもかかわらず、視点が入れ替わったり、モノローグと手記が混在したり、誰による語りなのかが曖昧になっていったりと、一筋縄ではいかない相当に難解な小説だ。ノンリニアの語りというか、するすると読み進むことを敢えて拒み、読者に都度立ち止まって考えることを求めるかのような仕掛けとでも言えるだろうか。

さて石井岳龍監督は、作家本人から映画化の許諾を得て、1997年に日独合作としての製作決定を経てハンブルクで巨大セットを組むも、資金上の問題でクランクイン前日に中止に追い込まれたという。そこからさらに四半世紀を経て企画が再始動、現代日本の都会に舞台を移し、以前の企画でメインキャストだった永瀬正敏と佐藤浩市、さらに浅野忠信も加わり、ついに完成させた執念の作品だ。

「『箱男』は娯楽にしてほしい」との原作者の意向をくみ、永瀬が段ボール箱をかぶって扮する箱男がにわかに走り出したり、浅野が演じるニセ医者との格闘があったりと、共同脚本も担った石井監督はアクションシーンでストーリーを牽引するエンタテインメントへと昇華させた。原作小説が現代のネット社会を予見したとも評されるアイデンティティの喪失という問題提起を、映画ではアクションの主体としての身体性を強調することによって単にわかりやすくするだけでなく、失われゆくアイデンティティを取り戻す可能性と希望をも提示しているように感じた。

頭隠しても、Siriがお見通し。

「箱男を意識するものは、箱男になる」

何ともシュールなおもしろさはあったが、マニアック過ぎて共感できなか...

よくわからないが、箱男が動くとコミカル

箱男は誰だ

勇気に拍手です。

妄想なぞなぞ映画

箱を通して自分を見つめる

【今でも前衛的】

説明不足によって変態趣味のカオスと化した「アヴァンギャルドな映画」

原作者安部公房の生誕100年。その作者が『箱男』の映画化を唯一認めるものの、クランクイン直前に頓挫してしまった経緯。その監督による数十年を要した執念の映画化。

当時のキャストと有名俳優が名を列ねる豪華さ。

『砂の女』しか読んだことないものの、「安部公房ワールド」に魅了された筆者は心弾ませ映画を鑑賞した。

ところがどうだろう….スクリーンからは脈略のないストーリーと中年男たちの変態趣味が恥ずかしげもなく映し出されていただけだった。

冗談はここまでにしておいて、少しレビューらしいことを書いて見よう。

この映画を観て、後日原作の方を読むと自分がどうして楽しめなかったのか分かった。

原作は「前衛的作品」として知られているものの、箱男に魅了される理由や命を狙われる訳、作品のテーマである「都市と人の帰属の問題」などが書かれているが、映画ではいきなり「ワッペン乞食」との死闘が繰り広げられ、それが箱男の使命なのだと謎の達観をしている。

また、看護婦に魅了されていく箱男が彼女の足のスタイルを覚えていたということも、彼女と出会う前から箱の中に女性の足のスケッチが数枚貼ってあるおかげで、そういった性癖なのだと誤解させる。

プロットはおおむね原作通りなのだが、原作よりも言葉が少なすぎ、演出もいたずらに登場人物の意図を感じさせないようにわざと混乱させるようなカオスさを感じた。だから、鑑賞してる側としては何がどうなっているのか理解が追いつかなかった。

原作を読んでると自然と理解できるし、楽しめるのだろう。どうもそれが前提となっているように思える。

こういった作品が好きな人は好きなのだろう。単に合わなかったのだ。

それでも、終盤のシーンは誰しも箱男になるというメッセージ性を感じれたし、ダンボールを被りながらのアクションは唯一楽しめたところであった。

シュールな現代の寓話

前置き無しに冒頭から”箱男”の視点でドラマが始まるという、ちょっと入り込みずらい内容ながら、不思議と引き込まれてしまうのは、この”箱男”にどこか現代の風刺を見てしまうからだろう。匿名性を保持しながら世間を観察する彼は、昨今のSNSや監視社会を彷彿とさせる。もっとも、箱男は他者に危害を加えたり誹謗中傷するようなことはしない。ただ大人しく傍観者に徹するだけなので人畜無害という言い方もできる。ただ、世間を冷ややかに見つめるその眼差しにはどこか薄気味悪さを覚えた。

安部公房の原作(未読)が発表されたのは1973年ということなので、当時はまだインターネットもない時代である。こうした穿った解釈は作者の狙いから外れたものかもしれないが、作品というものは時代と共に捉え方も変化するものである。敢えて今、映画化した意味。そこを想像するのは面白いと思う。

また、箱男には引きこもりの暗喩も見て取れた。人間関係が希薄な現代においてディスコミュニケーションの問題は深刻だ。そうした提示も透けて見えてくる。

他にも、箱男の生態については色々と考察出来て面白い。

箱男はなろうとしてなれるものではなく、前の箱男を倒して引き継ぐものらしい。まるで一子相伝、秘奥義のごとき厳粛さであるが、これが本作にバトルアクションのような要素を持ち込んでいるのが面白い。

また、箱男は外の世界を眺めながら日がな一日妄想をノートに書き綴っている。それにどんな意味があるのか分からないが、何となく小説家・安部公房の自己投影のように見えた。

監督、脚本は石井岳龍。実は本作は1997年に映画化される予定だったが、その時は様々な問題で製作が頓挫してしまったらしい。そう考えると、今回は27年越しの執念の映画化ということで感慨もひとしおだろう。

元来、アヴァンギャルドな作風を得意とする氏だけに、今回のシュールな世界観は正にうってつけという感じがした。妄想も入り混じった虚実混濁した展開は、観る人を選ぶかもしれないが、そこも含めて作品のユニークさに繋がっていると思う。

欲を言えば、初期時代のようなパンキッシュな演出をもっと観てみたかったが、そこはそれ。むしろ意識的にコメディタッチを優先した所に大胆さも覚える。例えば、箱男こと”わたし”とニセ医者のやり取りには何度笑わされたことか。

二人の間で繰り広げられる看護師・葉子を巡る愛憎ドラマも、どこか無邪気さが感じられて微笑ましい。ニセ医者と葉子のエロティックな行為を”わたし”が覗き見するシーンなどは、コメディとして観れば傑作ではなかろうか。

ちなみに、本作は”見る、見られる関係”のエロティズムにも迫っており、このシーンはその最たるものと言える。

そして、この”見る、見られる関係”はラストのオチにも繋がっていく。第4の壁を破るのはデッドプールだけではない。日本には箱男がいた…とニヤリとさせられた。

キャスト陣では、ニセ医者を演じた浅野忠信の妙演が印象に残った。彼は本作のコメディテイストの要を担っており、ここまで嬉々とした演技は見たことが無かったので新鮮だった。

全129件中、1~20件目を表示