箱男のレビュー・感想・評価

全169件中、1~20件目を表示

《わたし》について

覗いたね?

《17歳のわたし》

安部公房の『砂の女』を読んでから、世界の何もかもが変わってしまった。

というのは大げさではあるが、少なくとも人間はふっと行方不明になれることを知った。社会の中で生きることは当たり前のようで当たり前ではない。ふとあるべき人生のレールから降りようと思ったら、いやそんなたいそれたことを考えずとも、今日は学校や仕事に行くのを辞めようと思ったら、または段ボール箱を被ってみようとか、さらには自分の意志とは関係なく昆虫採集で砂丘にいってみたら、いつでも社会から行方不明になれる。病まずとも疎外されずとも、いなくなれる。その気軽さを幸とするか不幸とするかは任せるが、私には安心に思えた。だから本作についても原作は読んでいたし、劇場公開もとても楽しみにしていたから初日にいった。

《TOHOシネマズ日比谷シャンテ》

はじめてシャンテに行った。それは仕事終わりにいける距離の問題でなのだが、本作をみるには最も適した劇場のように思えた。

日比谷は綺麗な街だ。ビル群には高級店がいっぱいある。歩いている人もおしゃれだ。けれどあまりにも綺麗すぎる。全てが整地されて、ジェントリフィケーションが進んだ空間。なんか素晴らしいディストピアのように思えた。何もかもあって何もない空疎さが漂っている。

しかしそれは私がはじめて日比谷をちゃんと歩いたから受けた印象であって、高架下には居酒屋があって、昔ながらの店があることも知った。そしてシャンテも。

私は当然のようにシャンテとTOHOシネマズ日比谷の違いが分からず、TOHOシネマズ日比谷へ行ってしまった。そして4階から高級店が立ち並ぶフロアを下って、別館のシャンテに移動した。シャンテの入っているビルは古いし、小さい。でも箱男が日比谷に住み着くならここだと思ったし、1階にチケット売り場があるのは驚いた。そして落ち着ける。スクリーン1に入るための後方の扉は螺旋状の階段を昇って入ることにもテンションが上がった。

シャンテはその古さと小ささから日比谷という街にある巨大な段ボール箱のように思えた。空疎さからエスケープする場所。だから落ち着けるのだと思う。そして場内もまたひとつの段ボールの中であって、私たちは本作を覗くことになる。

《ようやく中身について》

序盤から圧倒されたし、何か骨太なイメージをみせられた。最近の邦画は陽だまりにいるような優しいイメージが多いように思うけれどーそれは現代性で、いいのだがー、硬派なものもとてもいい。好き。美術が最高。音楽のガシャガシャ感と思いっきりぶつ切る感じもとてもテンションがあがった。そして本作の翻案を映画ならではの表現で巧みに行ったと思う点は画郭と音響である。

《シネスコは風景のためにあるわけではない》

本作の画郭はシネマスコープである。横幅がよりワイドな画郭。私は邦画でシネマスコープだからよかったと思える作品をあまり知らない。それもシネスコは、代表作としてあげられる『アラビアのロレンス』のように、平坦だけど見たこともない素晴らしい風景を映すのに適していると考えるからだ。だから山々に囲まれ平地が狭く乱雑な日本ーその限定もまた粗雑ーの空間に適さないと思っている。

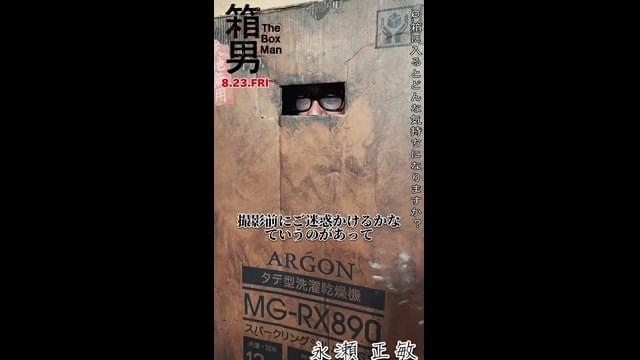

しかしシネスコの本領は段ボール箱の覗き窓と同化することで発揮されることに驚嘆した。広大な風景は必要ない。道ばたに転がっている段ボールで十分なのだ。そしてこの表現が、劇場で本作をみることと箱男が世界を覗くことを同化させ、私たちを箱男たらしめるのだ。

《くぐもった声はどこから発せられている?》

もうひとつ印象的なのは音響だ。本作の画は全体的に暗いし、登場人物の発する声はくぐもっている。だからよくみえないし、ちゃんと聞こえない。下手くそな自主映画か?と思ってしまう。しかしそのみせ方が、現前するイメージの現実レベルを下げる。そして語られる全てのことが、箱の中の語りであり、箱男が日記に書くフィションであることを明らかにさせる。

ワッペン乞食が登場するのも、狙撃されるのもフィクションだからだ。しかし事実としてあるのは箱男が日記にそのフィクションを書いたことだけである。

フィクションはフィクションである。しかし映画でフィクションが現れるためには、事実として存在するものをカメラで記録しなければならない。それなら私たち観賞者がみるイメージは事実である。しかしその事実はフィクションなのだ。錯綜してきた。それなら今みているイメージは事実なの?フィクションなの?そして語り手は一体誰なの?そのフィクションと事実の峻別つかない様を見事に描いたのが原作であり、本作もまたそうである。

《しかし翻案は不十分なのでは?という疑念》

私は原作を読んでから本作をみたので、物語の筋を理解したし表現も面白いと思ったのだが、未読の人は「クレイジー」としか思えないのではとも感じた。それは読解能力の有無ではなく、本作の翻案が不十分な気がするからだ。

その一番の原因は「覗くこと」と「記録」の分離である。

本作は原作と比較して誰が本当の箱男かのバトルがより繰り広げられる。そのために箱男の日記を誰が所持し、記述しているかが問題となっていく。このとき「箱男が覗いたことを日記に記録する」という一連の運動が分離して、記録に物語が主眼を置くことになる。

するとショットが本来もつ「覗くこと」の意味が無視される。ショットこそ「覗くこと」と「記録」が峻別つかずに構成されたものだろう。私たちはショットをみることで2つの側面を一挙に受け取る。しかし物語は記録に焦点を当てるから、覗くことをナレーションで代用させる。だから「覗くこと」の意味が映像イメージと音声イメージで二重化されるから過剰のように思えるし、齟齬が生じると違和感でしかない。だからバトルを繰り広げた後、誰が箱男で、誰が書いているんだと語るそれを「エンターテイメント」として受け取ることは難しいような気がする。白けてしまった人もいると思う。

他にも翻案の不十分さと言えるのは、医者とニセ医者の出来事の中途半端さや最後の箱男と葉子の二人きりの時間にも感じる。中途半端に捜査させるなら省略したほうがいいと思ったーただそれだとニセ医者が箱男になる動機が稀薄になったりと難しいがーし、箱男と葉子が二人きりでやるのは、扉や窓を段ボールで覆うことではない。葉子が着衣のままなのも、閉ざされた世界での〈私〉の解放として脱ぐことが必然だしー現実的な演出の問題は分かるがー、二人の世界の描き方も何か違うような気がした。二人きりの世界はユートピアである。しかし社会と隔絶されているからすでに破綻している。そのことを有機的に描いてほしかったし、それは原作にはあった。私はベルナルド・ベルトリッチの『ドリーマーズ』みたいなものを想像していたから違和感しかなかった。

そして私が一番何か違うと思ったのは、誰が本物の箱男かバトルする展開である。

《箱男は全てがニセであり、本物である》

私の結論は端的にこれである。箱男が匿名的な人物の表象であるなら、誰が本物でニセなのか探し当てるのは不毛である。私もまたある匿名的な人物として本物である。しかし誰かが指し示したその匿名的な人物ではないから、ニセである。それが無限にこの世界で生きている〈私〉には起こりえている。だから箱男はニセであり、本物であり、この世界に独りしかいない〈私〉が、複数いる。そのように思えるから、なぜ彼らがバトルしているのかよく分からないし、箱男の本質を見誤っているような気がしてならない。

さらにこのことは書くことやショットにも同様に言える。書いたことやショットのその行為自体は事実≒本物かもしれないが、書かれたことや映されたことは、フィクション≒ニセになってしまうし、フィクション性を帯びてしまう。しかし私たちはフィクションを事実として受け入れられるし、またはその攪乱ぐらいに戸惑い、書くことやショットの根源的な奥深さを思い至ることもできる。それが本作にないとはいわないし、むしろ意識されているとも思うが、十全に描かれたとは思えない。

《おわりに》

石井岳龍監督が27年越しに永瀬正敏さんを再びキャスティングし完成させた執念は、その事実として賞賛されるべきであることだ。私は原作に軍配を上げてしまったので、文句なしの大絶賛ではないのだが、驚きと混沌ぐあいは凄まじく、劇場でみてよかった作品だとは思っている。私はナレーションが過剰に思えてしまったが、ラストの街の描写はナレーションを排し、ショットで十全に虚実の攪乱を行っていたから後味も悪くない。しかし原作のラストの方が好きかな…。そしてここまで長ったらしく書いている私は誰だ?

17歳の私が『砂の女』を読んだことも昨日、シャンテでみたこともフィクションかもしれない。そしてここまでの文章は書き手が複数いて、独りの私が考えたことではないかもしれない。匿名な私には証拠立てるものが何もない。そしてここまで読んでいる人が何人いるかも分からないから言明する必要性も分からない。でも読んでいただいた人や証拠のためにも本名を明かそう。私の名前は、________。

時を超えて人間を映し続ける前衛的な物語

安部公房の原作は1973年に出版されている。一方本作は時代設定を現代に置き換えているが、原作にあった雰囲気は全く揺らいでいない。

小説「箱男」はとにかくアヴァンギャルドで実験的だ。映画の中で永瀬正敏の演じる男が書き綴っていたノートや新聞記事、誰かの手紙、供述書などが筆跡についても言及されつつランダムにつなぎ合わされた構成(手書きのタイトルや字幕、さまざまな筆跡のエンドロールはこういった描写へのオマージュだろう)。ところどころに、安部公房自身が撮影した写真のページが挟まれる(映画冒頭のモノクロ画像はこの写真の一部)。

この独特のストーリーテリングは、たかだか50年経ったくらいでは古さを感じさせない。

個人的な感想としては、正直飲み下しづらい。普通の小説と同じように物語の流れや主題を追おうとすると、全くつかみどころがない気がしてくる。

ただ、箱男という存在と彼が晒される運命は、その時々の時代を生きる人間を映す鏡なのかもしれないとは思う。それもとびきり上等で、曇ることのない鏡。

映画.comの本作特集記事と同様、私も箱男のあり方を見て「スマホやパソコンを通して社会を見る匿名の自分」を連想した。

一方、文芸評論家の平岡篤頼氏による新潮文庫版の解説には、次のような解釈が書かれている(カギ括弧内のみ引用、それ以外は要約。詳細は文庫巻末をご覧ください)。

現代人は流行やしがらみに支配され、そのうえ「ひどいニュース中毒に罹って」おり、「テレビやラジオから離れられない」。箱男になる前の主人公はそのような状態だった。それら情報の供給源を捨て去ることにより、彼の見る「風景が均質になり」、大切だったものと無価値に思っていたものとが同等に見えるようになる。彼は覗き屋から「認識者」へと変わる。(要約終わり)

つまり、箱男は情報過多な世界と自分の間に遮蔽壁を設けた人間の姿であると、平岡氏は解釈しているのだと思う。これは、先述した私の解釈とはある意味逆だとも言える。

また、平岡氏は箱男のこの状態について幸不幸の判別をしようとすること自体「市民の感覚」だとも述べている。

この解説文は約40年前(1982年)のもので、現代人とは当然当時の人々を指しており、テレビやラジオ云々という部分には古さがあるが、人間が情報依存の状態にあると見做し、その状態を脱すると世界の見え方が変わり価値観の転換が起こる、という視点自体は現代にも通用する。

現代の感覚で箱男から想起するネット依存やネット上の匿名性の象徴といった解釈と、40年前の平岡氏の解釈。他にもさまざまな読み解きができるだろう。こういった幅のある考察を喚起するところに「箱男」という物語の凄み、度量の大きさを感じる。

ところが、本作はラストで「箱男はあなたです」というメタ表現をやった。確かに原作にも別の方法でのメタ要素はあるにはあるが、こういった説明じみたものではない。

それは本作を観ている最中に観客が自分でじわじわと感じればよいことで、そこでとどめるからスマートなのであって、わざわざダメ押しで明言して解釈を固定しなくてもいいのではと思った。そこだけ残念(あくまで私の好みの話です)。

俳優陣は、浅野忠信がいい味を出していた。単純に、あの世界観の中で人間臭さが際立っていたから目が行ったというのもあるかもしれないが。腹に一物ありそうなのに憎めないおじさん感を出すのが上手い。少し前に見た配信ドラマ「SHOGUN」でもいい演技をしていた。

小説の箱男の目の部分の穴はもっと大きくて、艶消しビニール幕がカーテンのように取り付けてあるのだが、俳優の目が映らないからビニールはなしにして、ラストシーンのためにスクリーンのアスペクト比に合わせたサイズの穴にしたのかな。

箱男が意外と俊敏に走ったり派手なバトルをこなすところ、贋箱男が葉子に浣腸をされるシーンなんかは笑ってしまった。基本的に難解で好みの分かれる作品だが、そういった動きのあるシーンはコントのように単純に楽しんでもいいと思う。生前の安部公房も、石井監督に「娯楽映画にしてほしい」と言っていたらしいし(大衆的ではないけど……)。

どっぷり浸って、感じたい怪作

段ボール箱に小さく空いた長方形の隙間。そこから世間を臨む二つの瞳。我々は果たしてこの不気味な物体を見つめている側なのか、それともじっと見られている側なのか---。安部公房が73年に著した奇妙すぎる小説が、50年経つ今なお、攻めの姿勢を忘れぬ衝撃作として存立し続けているのは驚きだ。この映画の制作過程では27年前にドイツでの撮影休止という予期せぬトラブルが生じたとか。その苦難を乗り越えていざ完成体に達した本作は、リアルな泥臭さと、観る者を煙に巻くトリッキーさ、差し込まれる緩急、そして我々が石井岳龍という名を聞くときにいつも体にほとばしる電流を併せ持った文字通りの怪作となった。永瀬と浅野による「ELECTRIC DRAGON」が進化を遂げたかのような宿命の対峙もシュールで味わい深い。観客を選ぶ作品ではあろうが、文学から受け継がれし魂を感覚的に昇華させた映像版として、どっぷり浸って感じたい一作だ。

安部公房の半世紀前の前衛小説を、石井岳龍監督が合理的に再構築しモダナイズした渾身の娯楽作

安部公房の1973年の小説「箱男」は代表作の1つとして知られるが、恥ずかしながら未読だったので本編鑑賞前にあわてて読んだ。登場人物は多くないにもかかわらず、視点が入れ替わったり、モノローグと手記が混在したり、誰による語りなのかが曖昧になっていったりと、一筋縄ではいかない相当に難解な小説だ。ノンリニアの語りというか、するすると読み進むことを敢えて拒み、読者に都度立ち止まって考えることを求めるかのような仕掛けとでも言えるだろうか。

さて石井岳龍監督は、作家本人から映画化の許諾を得て、1997年に日独合作としての製作決定を経てハンブルクで巨大セットを組むも、資金上の問題でクランクイン前日に中止に追い込まれたという。そこからさらに四半世紀を経て企画が再始動、現代日本の都会に舞台を移し、以前の企画でメインキャストだった永瀬正敏と佐藤浩市、さらに浅野忠信も加わり、ついに完成させた執念の作品だ。

「『箱男』は娯楽にしてほしい」との原作者の意向をくみ、永瀬が段ボール箱をかぶって扮する箱男がにわかに走り出したり、浅野が演じるニセ医者との格闘があったりと、共同脚本も担った石井監督はアクションシーンでストーリーを牽引するエンタテインメントへと昇華させた。原作小説が現代のネット社会を予見したとも評されるアイデンティティの喪失という問題提起を、映画ではアクションの主体としての身体性を強調することによって単にわかりやすくするだけでなく、失われゆくアイデンティティを取り戻す可能性と希望をも提示しているように感じた。

彼らの芝居が好きでした

頭隠しても、Siriがお見通し。

「箱男を意識するものは、箱男になる」

何ともシュールなおもしろさはあったが、マニアック過ぎて共感できなか...

”箱”から世界を覗くのか、それとも”箱”から出ていくのか

石井岳龍監督作品は初見。

原作も未読ながら、小島秀夫監督の『メタルギア』シリーズに多大な影響を与えたことは知っている程度。

何度か原作を読もう読もうとは思っていたものの、手が伸びずにいた時に映画版が公開されることを知りようやく観賞。

観終わって思ったのが、哲学的でありながらエンタメでもあり、野生的でもありながら蠱惑的でもあり、相対的な関係の様々なものが絶妙なバランスで組まれていながら、味わいも深く折を見て観返したらその時々感じることが変わりそうな良い作品だったってこと。

ストーリーとしてはそこまで難しい話では無かった気がするけれど、”箱男”として世の中を隙間から覗き見ることが(覗き穴が横長なのも相まって)今の時代だと”スマホ越しにSNSで世界を見たつもり”になっている現代人と重なるようにも感じられて、冒頭から”ただのおかしいやつ”とは思えなかった。

それが終盤、箱から脱した”わたし”が生きもがく中で箱から覗く無数の眼、最後には箱の穴が”スクリーン”に変わり、作品を見てる人々が映される様は(劇場版エヴァンゲリオンで使われた手法とは言え)原作と劇場作品と言うメディアの違いがあるのに、元からこの構成だったのでは…?と思わせるほど腑に落ちる感じがしたし、劇場で観ておけば良かった…と後悔するくらい良い演出だった。

2024年公開なのにまるで90年代のような(もちろん街を歩く人々の服装や光の反射などの撮影は現代を感じるものの)ルックが素晴らしく、永瀬正敏さんの”わたし”を始め、各俳優さんの演技も相まって日本アカデミー賞に何らかの賞で受賞しそうなクオリティだったものの、受賞はおろかノミネートさえされていないのが不思議でならない。

構成の多数を占める”箱男”が箱に籠る静と相対する少ないアクションシーンの動のバランスも素晴らしく、個人的には”箱男”同士のアクションシーンは奇妙だけど面白い、動けてないのに動けている不思議な印象になった。

小島秀夫監督の『メタルギア』シリーズを知っていると、ダンボール箱の形状やカブキのフェイスペイント、街での偽装効果や奇妙な敵とのバトル、美女の誘惑やロマンス…などなどダンボールのモチーフ以外にも多大な影響を受けていたのを改めて実感すると共に、原作ではどういう描かれ方をしているのか、さらなるモチーフがあるのではないかと原作にも興味が湧いてきた。

もっと現代社会の匿名性に物語を寄せられなかったのかな

とても期待していた映画だったけれど、観たらつまらなかった。つまらなくて、途中、何度もウトウトしてしまった。

中盤の箱男対箱男のバトルは面白かったけれど、作中の妄想だったし。

もっと現代社会の匿名性に物語を寄せられなかったのかな、と思った。

白本彩奈さんが可愛くて善き。新垣結衣さんに声がものすごく似ている気がする。

よくわからないが、箱男が動くとコミカル

箱男は誰だ

匿名性、二次元性、往来性

初めは「箱男」とは、匿名性の象徴だと思っていたが、命を付け狙われ、逃げ回ったり、格闘する場面が多くなるにつけ、存在感が大きくなっていったように感じた。本物の存在に取って代わるということが大事なのかもしれないが、それなら、最後でたくさんの箱男が出てくるのと矛盾している。

裸の女性と体を合わせたいという欲望のために、自らも箱から出て裸の体を晒す選択を取るところは、『潮騒』的展開であるようにも感じられるものの、現代の二次元性愛傾向には必ずしも適合しないようにも感じる。撮影に当たっては、インティマシーコーディネーターが介在したようである。

結末で、観客自身が本作の世界を覗いている「箱男」そのものではないかという提起がなされていた。これまでにも、いくつかの作品で、映像の世界と観客の世界とが行き来する筋書き、さらには実際の役者が舞台に現れて演技をするという作品も観てきただけに、そこにはさほどの驚きはなかった。

全169件中、1~20件目を表示