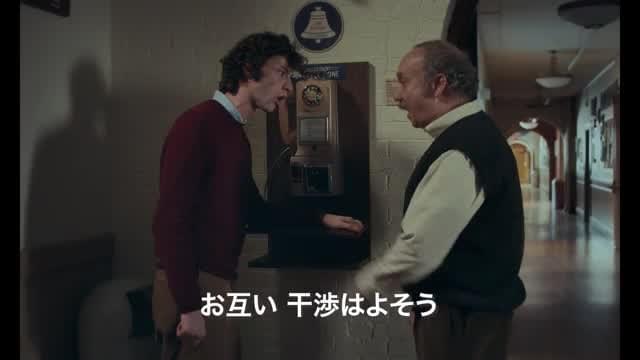

ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディのレビュー・感想・評価

全253件中、41~60件目を表示

特別な年末年始をじっくりと

【鑑賞のきっかけ】

アカデミー賞受賞作品であることも知らず、未見でしたが、動画配信が始まってからは、高評価の作品として、注目されていることに気づき、鑑賞することとしました。

【率直な感想】

ジャンル的には、「コメディ」となっているけれど、心暖まる人間ドラマの雰囲気を強く感じた作品でした。

題名の「ホールドオーバーズ(The Holdovers)」というのは、「残留者」という意味だそうです。

時は1970年、とある寄宿学校で、ほとんどの生徒が、年末年始を帰省して過ごすこととなる中、寄宿学校に残ることになった生徒・アンガス。

そして、残留する生徒の面倒をみることとなった、古代史の教師・ハナムと、料理長のメアリー。

3人の過ごした1970年末から1971年初までの10数日を描いたのが本作品です。

それぞれが、心の中に何らかのわだかまりのようなものを感じており、本来なら、孤独な年末年始を送ることになっていたかもしれません。

しかし、たまたま3人一緒に、年末年始を送ることになり、それぞれの思いを共有することで、冬の寒さとは裏腹に、彼らの心は次第に暖まっていく・・・。

特別に大きな物語展開があるわけではないですが、その心の交流は、鑑賞していて、とても清々しく感じられ、どこか、切ない感じにもさせてくれます。

【全体評価】

年が改まったからと言って、生き物としての人間は何が変わるというものでもないけれど、新しい年の始まりというだけで、人間の特質である「心」の部分は、何かが変化しているかもしれない、と感じるもの。

本作品の3人は、「何かが変化していると感じた」ではなく、「確かに何かが変わった」のです。

そう思わずにはいられない、特別な年末年始を疑似体験できる、良作でした。

終わって欲しくない、ずっと続いて欲しい居残り休暇

ほっこり、そしてちょっと切ない

ヘンテコな残り者達のクリスマス。

不思議とほっこりする雰囲気がすてきでした。

この作品を見て、人ってやっぱり面白いなと思った。

それぞれ色んな事情があるけれど、ほとんどの人はそんなこと知らずに過ごしてる。

もっと想像力をはたらかせて理解し合えたら世の中はもっと面白くなるかもなと思いました。

ラストはちょっと切ないけれど、前向きな門出になると信じたい。

とても素敵な作品でした。

昔の名画のようなつくりながら、現在が描かれている佳作

本年、最初の一本に相応しい作品だった。

オープニングから1970年代の雰囲気のつくりでフィルム映画っぽく、昔の名画を観ているような鑑賞体験だったが、描かれているものは、まさに現在もリアルに問題になっている事柄であって、映画の中で出てくる「歴史は過去を学ぶだけでなく、今を説明すること」を体現していた。

観た人同士で語り合いたい切り口は幾つもあるけれど、レビューとして言語化してしまうのは野暮ったい気がするので、一つだけ。

ハナムとアンガスのように、ズケズケと言いたいことを言い合いながらも、きちんと相手を丸ごと受け止められたらそれはもう家族だし、逆に、形は家族であっても、それができなかったら、残念ながら赤の他人だよなぁということを書き留めておきたい2025年の正月。

どのように同士になるか

⭐︎4.0 / 5.0

クリスマス休暇

…寄宿学校の全寮制

クリスマス休暇で家族と過ごす

ために家族の待つ家に皆帰っていく

そんな中

家の事情で寄宿舎に残る学生が

初め五人ほどいたが…

最終的に学生のアンガス一人になる

そして教師のポールと

料理担当のメアリー

この三人のクリスマス

いまから五十年前のアメリカ

髪型、服装が年代を物語るそして

携帯もない

…三人の心の内には

それぞれの悩み傷を抱えている

それらを語り話して認めることで

お互い家族のような関係

信頼関係ができて

ラストは…

親以上にアンガスを

思っていたポール先生

若いアンガスにとっては

いつか忘れてしまうと思うけど

年齢を重ね“ふと“あの時のクリスマスを

思い出す…かも

ポール先生の優しさと

メアリーの決断力があって

楽しいクリスマスを過ごすことができた

ポール先生の見まもる目があたたかい。

誰の心にもいた、あの先生

久しぶりに良く出来た映画!

クリスマスにほっこりしました

乾いた所で寝とけ

それでも人生は生きるに値する

全253件中、41~60件目を表示