「ひとそれぞれの「来し方 行く末」 逝きし者とともに過ごした「来し方」は残されし者たちの「行く末」へと受け継がれる」来し方 行く末 Freddie3vさんの映画レビュー(感想・評価)

ひとそれぞれの「来し方 行く末」 逝きし者とともに過ごした「来し方」は残されし者たちの「行く末」へと受け継がれる

もし日本のどこかの映画賞に海外映画ベスト邦題賞というのがあったら、この『来し方 行く末』 はノミネート間違いなしだと思います。それどころか、私の乏しい記憶力頼りで恐縮ですが、この十年来の海外作品の邦題でこれ以上のものはなかなか思い出せませんでした。

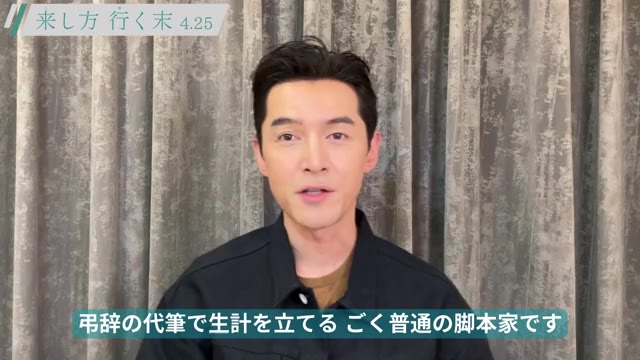

物語の主人公ウェン•シャンは高学歴のアラフォー独身男で脚本家になる夢破れ、北京の葬儀場で故人の関係者の依頼を受け、弔辞を書くことで生計を立てています。彼は様々な依頼者とその関係者たちを丁寧に聞き取り取材して故人の生前の姿を浮かび上がらせ、誠意を持って弔辞を作成してゆきます。その過程で故人とその関係者たちの来し方(過去)に触れた彼は、自分自身の不本意ながら過ごした感のある来し方を思い、自分が自分であることの大切さを噛みしめながら、前向きに行く末(未来)を生きてゆく決意を固めてゆく…… そんなアラフォー男の成長物語が静かな語り口で語られます。

原題は『不虚此行』。漢字の母国の四文字熟語のひとつで直訳すれば「この行ないは虚しくなかった」、すなわち、「無駄足ではなかった」の意味で達成感や満足感を表わす言葉として中国では日常生活でもよく使われるそうです。これはウェン•シャンに弔辞を依頼した人々がその弔辞のデキに満足し、彼の取材に足を運んだのが無駄足ではなかったと感じていることと同時に、彼自身の人生の来し方において脚本を書く勉強をしたこと、今の職業において丁寧な取材をして誠意を持って弔辞を書いていること、それらすべてが無駄ではなかったことも意味しているのでしょう。

そして英題は “All Ears”。耳を傾けて熱心に聞くといった感じの言葉で、 “I’m all ears. “ だと、「ぜひ、お聞かせください」といった訳になるでしょうか。聞き取り取材での彼の丁寧な仕事ぶりを表しています。彼の場合、ただ聞くだけでなく、相手が本当に伝えたいことが何なのかを掴み取ろうとしています。また、ある故人に対して複数の人が異なる内容を述べた場合にはそうなった背景を探し、背後にある真実に迫ろうとします。

こうして、日、中、英、それぞれのタイトルが少しずつ意味をずらしながらもちゃんとタイトルとしてうまく機能しているのはこの作品の企画がうまく練られている証左になっていると思います。

あと、気づいたこととしては、弔辞は形としては亡くなった人に捧げられるものですが、実は残された者たちのためにあるということです。去って行った者とともに過ごした来し方は残された者たちの行く末に受け継がれてゆくのですね。

この作品は規模感、熱量ともにそれほど大きくなく、割と私の好みに合っていました。また、静かな語り口も心地よかったです。あと、北京の風景も質実剛健といった感じでよかったかな。ちょっと甘いかなとも思いましたが、邦題が秀逸なのも追い風にしての星五つです。もうひとつ、この作品の監督、脚本を担ったリュウ•ジャインですが、1981年生まれの女性でチェン•カイコーやチャン•イーモウを輩出した北京電影学院の出身だそうです。43歳とこのテーマをやるにはちょっと若かった感じもするし、キャリアとしては20代前半に短篇一本、長篇一本あるだけの久しぶりの長篇劇映画で、人前で歌うことに慣れてない歌手のような含羞、照れみたいなものが出てたような気もします(それでも評価は下げませんが)。ただ、この才能はタダモノではないと感じたので、彼女の「行く末」に期待してチェックを入れておきました。