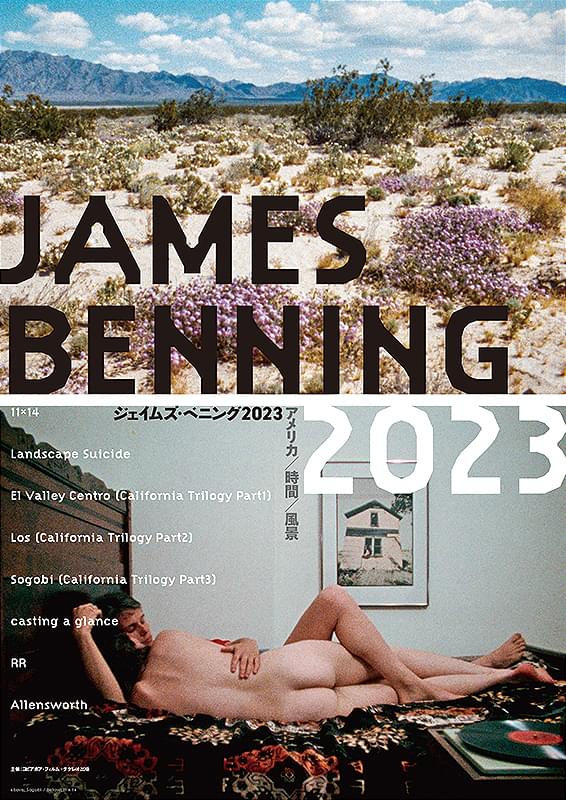

『セントラル・ヴァレー』『ロス』『ソゴビ』からなる「カリフォルニア・トリロジー」を続けて鑑賞。今年度ベストレベルで良かった。

トリロジー全作品に共通するのは、ワンカット2分30秒のフィックスショットであるということ。セリフは無し。となれば睡眠を促すリラクゼーション映画を予期したが、実のところは全てのショットが緊密かつ意図的に配置された上質なアートシネマだった。

『セントラル・ヴァレー』はジェームズ・ベニングの初期衝動的で不定形的な欲望が迸っており、特定のモチーフに対する偏執的なこだわりが見て取れる。中でも特筆すべきは畑を駆る農業機械だ。広大な無人の畑に水を散く撒布機、カメラの手前でUターンするコンバイン、猛スピードで農薬を散布する農業機。ロングショットで捉えられたそれらはその中にいるはずの操縦者(=人間)の存在を疎外しており、モノとモノがインディペンデントに相互作用し合う異質な空間の成立を可能にしている。これは後述の2作品についてもきわめて重要な現象だ。

しかし『セントラル・ヴァレー』には不可解な点も散見される。たとえば、「violence」と書かれた看板だけを写したショットや、2人の女性がロデオの練習に勤しむショットなどは、前後の風景主体のショットやトリロジー全体で考えてみるとそこまで必然性を感じない。やはり本作は続く2作品へと至るための習作、自分のやりたいことを見定めるための実験であるという傾向が強く感じられる。

ただ、上述のショットに関しても単体でショットとして成立するだけの映像的説得力がある。個人的に好みだったのは川底が地面よりも高い天井川を地面から仰角で捉えたショットだ。見えない川面を大きな船やヨットが曳航していくのだが、まるで船やヨットが地面の上を滑っているかのようだった。日常を非日常的に切り取るベニングの映画的感覚に痺れた。

続く2作目『ロス』は、ベニングの中でおそらく既に固まりつつあったであろう「カリフォルニア・トリロジー」の構想を実現するための準備として、自身の作家的自意識の膿をあらかた絞り出したかのような作品だった。他の2作に比べて生身の人間が登場する割合やカタストロフィックなショットが多い。特に飛行機が轟音とともに地面に影を落とすショット、だだっ広い日暮れの幹線道路を自動車がひっきりなしに行き来するショット、数学的に整然と立ち並ぶ墓石を見晴らすショットは衝撃的だ。きわめて抑制された次作『ソゴビ』との対比でいえば全編を通じて劇性に富んでいる。そこにはトリロジーの完成を目論むベニングの体内洗浄的な戦略が見て取れる。

とはいえ上述のシーンはどれも唸るほど美しく圧倒的だ。たとえば飛行機のシーンでは画角の下部に大きく開いた空間に飛行機のくっきりとした影が刻印される。それだけでも素晴らしいのだが、ちょうどそこへ折よくパトカーのサイレンが雪崩れ込んでくる。2分30秒の中にそこに写り込んだもの・聞こえてきた音は必ずそのまま提示するという真正さのもとで作品が撮られていることを鑑みれば、これは本当に奇跡と呼ぶほかない。

(なお私は割と普通の映画的感性の持ち主なので、個人的には画面に最も活発に動きのある本作が一番好みでした…)

さて、トリロジーの最後を飾る『ソゴビ』は、『ロス』を経て自意識の夾雑物を完全に雪ぎ落としたベニングによるトリロジーの完成形だった。そこにはもはやダイナミックな運動はほとんどない。風に揺れる木の葉や水の流れ、微動するカメラの他には何一つ動きのないショットが本編のほとんどを占めている。もちろん人間同士が人間的に関わり合うショットなどはただの一つも存在しない。そもそも本作においては生身の人間がほとんど出てこない。全てがモノで構成された世界だ。

それではなぜ本作が絵画ではなく映画であるのかといえば、そこには持続が存在するからだ。何かが起きること、何かが起きそうで起きないこと、何も起こらないこと。しかしそれらはすべて持続である。具体的かつ衝撃的な展開はなくとも、時間的なーーしかも無限のーー広がりがそこには存在している。

普段映画を見ていて、性急で矢継ぎ早なカッティングなどを目の当たりにすると、我々はその映画的凡庸さにうんざりする。そういう映画は往々にしてつまらないバストアップの連続体なので、もっと面白い動きをしろよ、と思ってしまうわけだが、果たして動きがあればそれでいいのか?本質は「動き」なのか?

私は本作を通じて、「動き」のさらに内奥にあるもの、すなわち「持続」の重要性を看取したような気がする。我々が今まで散々唸ってきたのは、長回しの中でギミック的に繰り出される面白おかしな「動き」ではなく、実は時間的な豊かさ、すなわち「持続」だったのではないかということ。

本作で最も印象的だったのは、実にアメリカ的な荒野に伸びる道路をまっすぐに見据えたショットだ。そこには何の動きもない。ただひたすら荒野があり、吹きすさぶ風の音が聞こえるだけ。それが2分30秒続くだけ。でもそれでいい。続くことが重要であり、続くことこそが絵画と映画を分かつ絶対的な分水嶺だからだ。

ジェームズ・ベニングという作家はこの3作を通じてとんでもない地平にまで辿り着いてしまったのだなと驚嘆させられた。これほどまでに作家的成長の過程が作品そのものを通じて克明にドキュメント化されているトリロジーを私は他に知らない。

惜しむらくは此度のイメージフォーラムの特集にてこの3作品しか観られなかったことだ。こればかりは私の怠慢という他ない。円盤とか出ないかな…?出ないよな…サブスク全盛期の現代においてもなお、映画との出会いは一期一会なのだということを痛感させられた。

行き止まりの世界に生まれて

行き止まりの世界に生まれて FLEE フリー

FLEE フリー ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方

ビッグ・リトル・ファーム 理想の暮らしのつくり方 ナワリヌイ

ナワリヌイ シチズンフォー スノーデンの暴露

シチズンフォー スノーデンの暴露 わたしは金正男を殺してない

わたしは金正男を殺してない ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ

ドキュメンタリー オブ ベイビーわるきゅーれ 妖怪の孫

妖怪の孫 名付けようのない踊り

名付けようのない踊り