コラム:上質映画館 諸国漫遊記 - 第7回

2025年11月14日更新

映画を愛する人にとって、テレビやネット動画もいいけれど、やはり映画は映画館で観るものだと考える方は多いだろう。本コラムでは全国の映画館の中から「これは」と思う上質なスクリーンを訪問し、その魅力をお伝えしたい。(取材・撮影・文/ツジキヨシ)

広島・八丁座/芝居小屋風、和のテイスト感じる街中のオアシスで極上「国宝」体験

▼日本的なる世界的映画

久しぶりに寺田寅彦のエッセイ「映画芸術」を読んだ。初出が昭和7年(1932年)というからトーキー映画が始まって数年のころの随筆であるが、執筆から90年以上が経った2025年にも通用する指摘が随所にあり感銘を受けた。そのエッセイの締めにこんな記述がある。

和歌俳諧浮世絵を生んだ日本に「日本的なる世界的映画」を創造するという大きな仕事が次の時代の日本人に残されている。自分は現代の若い人々の中で最もすぐれた頭脳をもった人たちが、この大きな意義のある仕事に目をつけて(中略)新しい領土の開拓に進出することを希望してやまないものである。それには高く広き教養と、深く鋭き観察との双輪を要する事はもちろんである。(「日本文学」1932年8月発売号より)

寅彦が語る「日本的な世界的映画」は実現しているのか。実現しているとしたら小津の「東京物語」、あるいは黒澤の「七人の侍」か。この2作ならば寅彦も納得してくれるだろうが、現在の日本映画ではなにがふさわしいのだろうかと、ふと考えた。「鬼滅の刃」という声もありえるが、やはり「国宝」なのだろうな、と思う。

その「国宝」を広島にある素晴らしい映画館「八丁座」で観た。今回の上質映画館 諸国漫遊記は、極めて日本的な映画館「八丁座」をテーマにしたい。

▼広島の繁華街にある街中の映画館

八丁座は、広島の繁華街「八丁堀」に位置する映画館で、福屋八丁堀本店デパートの8階にある。「福屋」は広島で最大手の百貨店で、八丁堀本店はその旗艦店。東京でいえば日本橋の三越本店、銀座三越というべき存在だ。

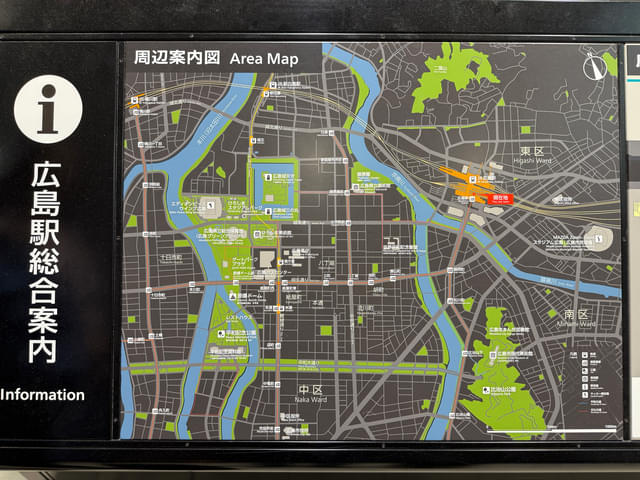

酷暑の真っ最中、9月中旬に八丁座を訪ねた。東京から新幹線で広島駅に到着し、2階の新幹線改札出口から、右側、南方面に進み、路面電車の乗口へ向かう。「広電 宮島口行き」のバスに乗り、およそ10分で、八丁堀に到着した。

初めての八丁堀は、日本橋や銀座によく似た雰囲気を醸し出す商業エリアで、人々の活気が非常にあって、いかにも「街中」といった風情。場所がら外国人観光客の姿も多い。目指す八丁座がある福屋八丁堀本店東館は、大きな交差点の角にあり、すぐに分かった。

福屋八丁堀本店デパート東館は、元々1916年に「日本館」という松竹系映画館があった場所で、1950年には「東洋座」と改名。1975年には福屋八丁堀本店東館の8階に、東洋座と、独立系ロードショー館「広島名画座」の2館が開館したのだとか。2008年には両館とも閉館、2010年に新たな劇場として「八丁座」が開館している。

2010年に生まれ変わった八丁座は、近くで「サロンシネマ」を運営していた株式会社序破急が新たに始めた映画館である。同社2代目社長の蔵本順子さんがインタビューにこう答えている。

「90年代に入り郊外型のシネコンが台頭すると、広島でも街中の映画館が次々と閉鎖していった。『街中映画館の時代は終わった』とも言われたが、様々な文化や芸術に触れられてこその街中。そのためにも街中の映画館をなくしてはならない、と一念発起して開業したのが『八丁座』だ」(2018年5月9日/日本経済新聞のインターネット記事より引用)

確かにシネコン全盛のいま、街中の映画館の数は減少している印象がある。歴史的経緯をいえば、1992年の「大店法」改正による規制緩和で、郊外のロードサイドにある巨大ショッピングモールへの映画館の開業が容易になり、巨大商業施設の一部にシネコンが併設されるという現在の郊外型シネコンスタイルが確立された。一方で街中にある独立系映画館の集客力が弱まり、小規模な映画館の撤退が相次ぎ、さらにシネコンという多スクリーン上映形態が映画館の主流となり、都心であっても1ないしは2スクリーンで運営していた伝統的な映画館は、残念ながらその舞台から去っていく。そんな傾向が続いている。

こうした状況の中で、八丁座の蔵本社長は前述のインタビュー記事でこうも語っている。

「全国で街中の映画館がなくなりつつあるが、広島は映画館の灯がともり続ける街でありたい。今後はシネコンしか知らない中学・高校生の世代にも見学を通じて、多様な映画館の文化に触れてもらう機会を作っていきたい。映画館に年間を通すとたくさんの人が訪れるように、映画には人を動かす力がある。より良い芸術や地域文化を発信し続けることで、広島街中の人の流れを変えるくらいの劇場に育てていきたい」(前述のインターネット記事から引用)

八丁座は、そんな熱い想いが込められた映画館なのである。

▼和テイストで彩られた劇場内

八丁座には、167席の「壱」と70席の「弐」の、2つのスクリーンがあり、今回は映画「国宝」を「壱」スクリーンで観た。ホームページに掲載されている「壱」スクリーンの上映設備を簡単に紹介すると、スクリーンは横9.4m×縦4mのスコープサイズで、レーザー光源の4K解像度DLPプロジェクターが使われている。音響システムは、ドルビーデジタルEX7.1ch対応で、米国JBL製スピーカーシステムが21個使われている。こうした設備のスペックは、かなり上等なグレードの設えではあるものの、際立って特徴的だとはいえないだろう(ただし、後述の通り、上映品質は驚くほど高い)。

劇場内に入り、まず驚くのは、雰囲気のよい内装である。八丁座のホームページには、「江戸時代の芝居小屋をイメージ」したとの文言がある。それを確かに納得できるような和のテイストをイメージさせるインテリアテイストが随所に感じられるのである。スクリーンの姿は見えず、白、グレイ、青の美しい緞帳(どんちょう)がまず目に入る。天井は黒いが、左右の壁面はベージュと淡いブラウンカラー。座席も白木で彩られており、明るいイメージで空間が埋め尽くされている。「映画館の内装は暗いのが常識」と決めつけている筆者の先入観を先制パンチのごとく覆す。

劇場入口の上部はプロジェクターなどが設置される上映室のスペースだが、その壁面には8つのサラウンドスピーカーが等間隔で並び、さらにその下に鮮やかな提灯がずらりとセットされていることも斬新だ。その数なんと53張り。京都東映撮影所に特注して作ってもらったものだそうで、八丁座の象徴とのことだ。映画館に提灯というコンビネーションには、ちょっと驚くが、全体が和の雰囲気なので、違和感はない。

▼疲れ知らずの、極上シートに感動

劇場の広さに比して、座席数が少なく、非常に贅沢な作りの場内である。座席は、木製フレームとクッションで作られ、一般的な映画館のシートとはまるで異なる。実際に座ってみると、座面幅が非常に広いだけでなく、背もたれや座面のクッションも分厚く、柔らかでありながら、適度なコシもあり、非常に座りやすい。上映時間が長時間の映画が普通になりつつある現在、映画館の設備としてのシートの重要性は高まっていると思うが、案外蔑ろにしている劇場も多い。だが、八丁座のシートは違う。一般的な劇場のシートがエコノミークラスだとしたら、ビジネスクラスという印象だ。前席との間隔は142cmもあり、非常にゆったりでき、足を伸ばしても前席まで余裕がある。一般の映画館よりは2、3割は広く、しかも飲み物や小さなカバンなどをおける小さな棚が前方に完備されている。

このシートは、広島の有名家具メーカー・マルニ木工製の特注仕様。幅が広くクッション性能が良好であり、着座姿勢が自然になるように設計されているようで、2時間55分の長尺映画「国宝」を全編鑑賞した後も、ほとんど疲れは感じなかった。

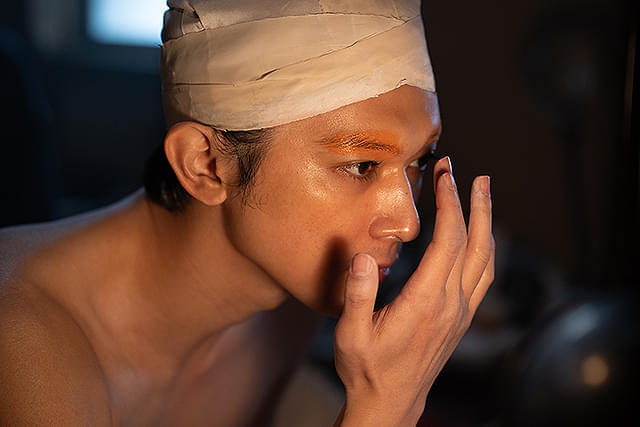

(C)吉田修一/朝日新聞出版 (C)2025映画「国宝」製作委員会

▼映画「国宝」の映像と音響を緻密に描く

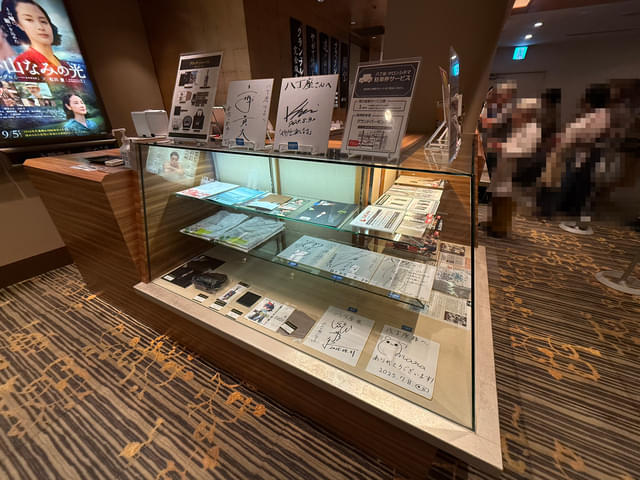

映画「国宝」の具体的なシーンで、八丁座の映画館としてのパフォーマンスを少し論じてみよう。今回は映画鑑賞日の3日前にチケットをネット経由で購入、「に-10」席で鑑賞した。平日の10時20分からの上映にもかかわらず満席。「話題の映画を観に来ている」、そんな高揚した気分の風情の御婦人たちが大半を占め、そのワクワク感が劇場を埋め尽くす。いよいよ映画の幕が開こうかというタイミングで、劇場スタッフ(後で調べると支配人だった)による前口上が終わると客席から拍手があり、場が温まる。

緞帳が途中まで開き、スクリーンが姿を現し映画の予告が始まる。予告が終わると緞帳がフルに開き、横長スコープサイズのスクリーンが現れる。こうした緞帳の動きは、いまから映画が始まる、という雰囲気づくりに大きく貢献すると素晴らしい設備だと思うが、最近のシネコンではほとんど存在しないため、特別感を抱く。この時点でいい映画館に来たな、と感じた。

「国宝」は、雪の長崎、料亭での立花組新年会のシーンで幕が開く。歌舞伎役者・花井半二郎の訪問、主人公・喜久雄とその友人・徳次が余興として演じる歌舞伎演目「関の扉」、その終了後に二人が化粧を落としつつ戯言を語り合うシーン、そして荒くれ者たちの襲撃。永瀬正敏扮する喜久雄の父、権五郎が雪が降りしきる中庭で倒れるという、美しくも緊張感漂う場面に向けて、緩急自在のカメラワークと編集のテクニックが巧みに駆使された素晴らしい導入であるが、実は注目すべきは、場面場面での空間の響きの違いが音として緻密にデザインされていることだ。ハリウッド映画のような、これみよがしな音響設計ではないが、映画音響の三要素、セリフ/音楽/効果音がバランスよく使われ、ここぞというタイミングで効果音と音の響きがサラウンドスピーカーから絶妙に配され、オーディエンスに対する映画への没入を助ける。

八丁座のスピーカーはJBLというスピーカーブランドの製品が使われている。JBLは、映画の本場ハリウッドで鍛え上げられた名門ブランドであり、どちらかといえばキリリと辛口、ドライなタッチが音の特徴だと思うが、八丁座ではまろやかにふわりと漂うようにチューニングされているように感じた。強烈なわさびで鼻腔を激しく刺激するようなことはせず、しっかり出汁をとり、旨味がたっぷり詰まった充実感のある音であった。

「国宝」の撮影で使われたカメラの詳細はよくわからないが、パンフレットに掲載された撮影風景の写真で見る限り、ARRIのデジタルシネマカメラALEXA35とツァイスのプレミアムグレードの60mmアナモフィックレンズを使っているらしく、一部ネット記事によると、舞台と日常のシーンの撮影でレンズの種類を分けて、ルック(映像の調子)を微妙に変えているらしい。それが正しいかはわからないが、「国宝」をスクリーンで見る限り、キリリと張り詰めた緊張感と高揚感が艶やかに切り取られた舞台の映像のタッチと、日常生活や稽古場での泥臭さ、人間臭さが映像的に対照的に描かれている。

八丁座の映像は、こうした映像のルックを含めた丁寧なカメラワークをワイドなスコープスクリーンで精密に映し出す。八丁座では、そのあたりの雰囲気が実にクリアーな映像で表現されていて、唸った。

映画序盤、花井半二郎のもとに預けられた喜久雄と、半二郎の息子、俊介が厳しい稽古を重ねながら、カットが変わるたびに季節が進む様子を示す、素晴らしい編集の技を見せる場面があるが、その季節が変わる様を鮮やかにすくい取る。「国宝」は八丁座を含めて4回劇場で観たが、この季節の移り変わる場面の映像は八丁座が最も見事に描いていると思った。

八丁座の上映品質はここまで述べたように上質としかいいようがないほどの高いレベルにあった。正直にいって「和テイスト」をセールスポイントにする映画館だから、原稿ではそのあたりだけを大きくフィーチャーすればいいだろうと思っていたが、それは全く的外れだった。想像ではあるが、この確かな上映品質の実現には、おそらく設備の保守整備をしっかり実施している成果なのだろう。いいものをきちんと使う。その見えない努力が、居心地の良い座席や空間設計と相まって、自然と映画の世界へと入り込めたのである。

▼映画は、映画と映画館の両輪で成立する

冒頭の寅彦が指摘した「日本的なる世界的映画」の卑近な例として映画「国宝」を挙げた。「国宝」が、作り手、俳優の努力、才能の結晶としてのクオリティの高さが、そう考える前提であるが、それに加えて映画館の大スクリーンや音響設備で観るべき映画の筆頭だからということも大きな理由だ。映画を再生する装置としての映画館のレベルが低ければ、「映画館で観るべき」というロジックは成立しない。八丁座で「国宝」を観ているとき、ふと「この上映品位を保つには、途方もない努力があるのだろうな」と感じたのである。

寅彦が云う「高く広き教養と、深く鋭き観察との双輪を要する事」を八丁座は映画館として日々実践している。そう映画鑑賞後に強く感じた次第である。

■採点

映像8.5/音声8.0/座席9.5/総合9.0

街中の映画館として、ほぼベスト。座席が最高です

今回の鑑賞料金

1,800円(大人料金)

八丁座

〒730-0021

広島市中区胡町6-26 福屋八丁堀本店8F

TEL 082-546-1158

参考サイト

八丁座

https://johakyu.co.jp/

八丁座 劇場案内

https://johakyu.co.jp/information.html

日経新聞 街中映画館の灯守る 序破急社長 蔵本順子さん(語る ひと・まち・産業)

劇場ゆったり 広島らしく

2018年5月9日付けコラム

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30214020Y8A500C1962M00/

広島CLiP新聞

八丁座 蔵本健太郎さん|「街なか映画館の灯を消さない」。これからの映画館の姿を見つめて

2020年12月24日

https://magazine.cliiip.jp/art/462/

筆者紹介

ツジキヨシ。1969年千葉生まれ。オーディオ専門誌の編集部を経て、オーディオビジュアル専門誌の編集に携わって四半世紀。大型スピーカーと100インチスクリーンによるドルビーアトモス対応サラウンドシステムを構築。日夜、映画と音楽に込められたクリエイターの想いを、いかに再生していくか、試行錯誤中。