PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1015件中、501~520件目を表示

一人の生き方を追体験できる作品

現代版の晴耕雨読的生き方

ゴマンと転がる知り得ぬ物語へ

一番のドラマであろう主人公の背景に何があり、

今ここに至っているのか、が描かれることなく物語は進む。

主人公の過去を切り離すことと、

訪れる毎朝と、その度にリセットされたように繰り返される日々は、

過去も未来も関係ない「今ここ」の大切さ、尊さを印象付けているように感じられてならなかった。

むしろそうして収斂することで、ある意味閉じることで、

研ぎ澄まされる感覚の豊かさと、だからこそ「豊かさが完璧な日々」に思い馳せる。

ゆえに主人公に訪れる些細だろうと見逃せない様々な出来事はなんとも美しい。

それは言葉を交わさぬ人との間で起ころうと、

毎日、顔を合わせる間柄で起ころうと、

突然、初めて向き合うことになったとしても。

こんな感覚野のレンズから世界をのぞけるのは、子供の頃だけ?

(知性がたりないから同じにはならないけれど)

対峙したときの主人公のありようを見て、想像せずにおれない過去はなお深く重みを増し、

しかし何ら具体的に解き明かされることがないなら、

何もわからないままおわってゆくんだなぁ、と呟いたクライマックスの三浦さんの台詞がひどく染みた。

そのとおり、描かれることのない主人公の過去のように、日の目を見る事のないトイレ掃除のように、主人公の毎日に彩りを与えるささやかな出来事も、

同時多発と世の中でゴマンと起きているに違いないが、そのほとんどは知らぬ間に、知られぬままに過ぎ去って行く物事だ。そして自身もまた他者から見ればその一つに過ぎない。

けれど、だから、今ここにしかない、わたしだけの日々を生きることができる。

寂しくもだからこそ力強い、強さの向こうから沸き起こる、見えざる希望にじわじわやられた1本だった。

劇中歌がまたよい!

歌詞は絶対に物語と連動していると思えたので、和訳の字幕があった方がよかったのでは。などと振り返りもする。

あと、ところどころ大笑いしてしまったのだが、わたしだけか?

たとえばラスト、川べりでどちらもむせまくるくだり、とか。

世界中の人達に観て欲しい日本を代表する近代映画。 自信を持ってそう...

世界中の人達に観て欲しい日本を代表する近代映画。

自信を持ってそう感じた124分。

(監督はドイツ人だが)

渋谷区内17カ所の公共トイレを、世界的な建築家やクリエイターが改修する「THE TOKYO TOILET プロジェクト」に賛同したベンダースが渋谷の街で改修された公共トイレを舞台に描く寡黙な男性が主人公の作品で『PARIS、TEXAS』を思い出した。

水面や木漏れ日、朝焼けの光が美しく撮影されている今作、最初は長編映画ではなくて、短編かドキュメンタリーとして作られる予定だったがベンダースが「長編映画でやるべき」と変わっていったらしい。

第76回カンヌ国際映画祭で役所広司が最優秀男優賞を受賞。

役所広司 1956年生まれ

三浦友和 1952年生まれ

丁寧な暮らしがステキ、だけで良いのか。

カンヌ最優秀男優賞受賞という事で、軽い気持ちで観に来た。

生真面目な男の、孤独で清貧な仙人のような日常がステキ、という映画なのかと思っていた。

古いものを大切にする丁寧な暮らしは、美しくて憧れる。けれど平山を観ていると、なんだか苦しくなってしまった。姪から見た逃げ場所を提供してくれる優しい伯父さんは、妹から見れば父親の介護にも関わらない無責任な兄だ。

パンフレットに掲載されていた、川上未映子さんの対談がいちばん腑に落ちた。曰く、平山はリアクションが子ども。なるほど。平山を見ていてなんとなく違和感があったのは、年寄りなのに子供っぽいからか。

ほっぺにキスでのけぞったり、姪が着替えを始めたのを見て滑稽なほど動揺したり、気になる飲み屋のママが男といるのを見て、逃げ出した挙句缶チューハイを3本も買って、普段吸わないタバコにむせるなんて、確かに子供っぽい。急に「影踏みやりましょう」とか言い出した時は、ちょっと引いた。

父親との確執とか、子供っぽさとか、70近い役所さんじゃなく、もう少し若い俳優さんなら、個人的にしっくりきたかな。役所さんくらいの年齢なら、もっと頑固で偏屈な態度を取りそうな気がするので、柔柔な平山の感情が出てくるたびに、違和感があった。

木漏れ日の情景を多く使っているのは、すごく気に入った。

木の葉がざわめき、光がチラチラと踊る様子は、一瞬一瞬の時間の経過を感じる。砂時計の中にいるように、ものすごい速さで、今この時が過ぎていく感。最後の平山の表情も、木漏れ日のように目まぐるしく変化していく。笑ってる。いや、泣いてる。やっぱり笑ってる?

人は結構、瞬間を感じるより、思考の海を揺蕩っている事が多いんじゃないだろうか。昨日の失敗、明日の心配、好きな人の事、家族の事、勉強の事、仕事の事、お金の事。考える事はいっぱいある。

でもひとまず、今日、今、この瞬間を自分がどう感じているのか、それをしっかり味わいたいと思った。

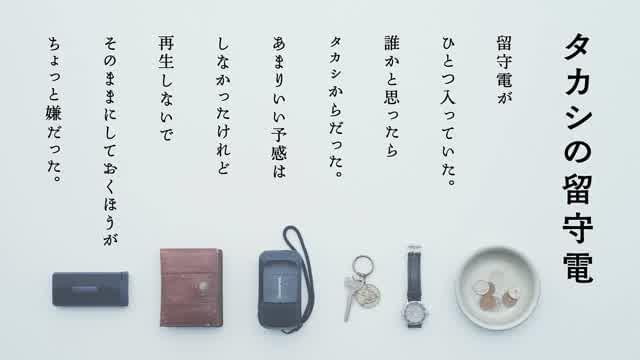

PERFECT DAYS

これぞ映画。これこそ映画。

もはや感動でこの後の人生ずっとこの映画が記憶に残るだろう。

自分が東京にきてそろそろ一年が経つが、この雑踏の中で感じた全てが映画に凝縮されていた。初期衝動を思い起こさせる映画の中ではピカイチ。

他のどの作品も超えられないものがこの映画にはある。

何より良かったのは構成。そしてキャラクター同士の化学反応。全て回収しない清々しさ「わからないことだらけ」なのに、綺麗な朝日は差し、次の1日が始まる。

いいことも悪いことも、全てひっくるめて「完璧な日々」そう思えることこそ、人生を楽しむ唯一の方法なのである。金が幸せの人間、人とのつながりが幸せの人間、色んな幸せの形があり、世界がある。どの世界で生きなければいけないわけではなく、どの世界も同じだけ美しく、完璧(PERFECT )である。

①「生の感情」はあったか

あった。例えば、柄本さんがカセットテープを売ろうとするシーン。柄本さんが売りたいと思う気持ちに、ぞくっとした。人間の怖さ。さらに、そこでお金を渡してしまう役所さん。ゾクゾクする。これぞ人間。これぞ人間の生の感情。爆発するだけが感情じゃあない。

自分は今まで生の感情は爆発だと、感情の露呈だと思っていた。そうじゃなく、感情が静かに漏れ出す形でも生の感情の表現はできるのだと、そう感じた、、この映画には、感情を描く術として「景色」と「表情」を活用していた。誇大広告のように大きな声で感情を露わにするより、それらは大きく客の胸に刺さる。

②緊張感はあったか

ここが気になるところ。この映画はこれで完成系で、別になんの文句もないのだが、私が監督する、もしくは脚本を書くのであれば、多少なりとも緊張感のある「サスペンス」は盛り込むと思う。しかし、この雰囲気を壊してしまう可能性もあるので、考えもの。

離婚した妻の娘が訪ねてくるところあたりは、もっと緊張感があってもいいように感じた。普段と違う日常なのに、役所はんの慣れてる感がすごい。役者さんが邪魔に感じてしまうとか、妻のことを思い出してしまうとか。

③「謎」はあったか

この映画の良いところは、この「謎」を散りばめているところである。しかもその謎一つ一つが、役者さんが完璧な日々だと考える要因になっていっているのがすごい。

さらに、問題が解決する前に問題を作っていくことで物語がズンズン前に進んでいく。当たり前のことなのだが、こう言う日常を描くタイプの映画には珍しいのではないか。だからこそ、ダラダラしていないし、ずっと見れてしまう。

あまりにも良くてびっくりしてしまった。最初の方はただの日本の文化の紹介映像って感じだったが、だんだんと加速度的に面白くなっていった。

この映画は何度も観ることをおすすめする。観るたびに初期衝動を揺さぶられ、アイデアが浮かび、創作意欲につながるだろう。

旅しないロードムービー

理由はうまく説明できないがなんかよかった

人生の幸福度ってどんな尺度で測るかでまったく違うものになる。収入がいいとか、家族がたくさんいるとか、趣味が充実しているとか。しかも、この程度で幸せと感じる人もいれば、まだまだ物足りないと感じるか、その満足度も人による。

だから本作の平山が送る日々がとても慎ましくて、地味なものであっても幸せそうに見えてしまう。東京の公衆トイレを清掃する仕事をしながら、余暇として音楽を聴いて小説を読んで酒を嗜む。同じような毎日の繰り返しの中で起こるいくつかの出来事。映画の中で起こる出来事としては大きいと言えるものではない。でも、淡々とする中でキチンと事件として成り立っていたし、物語の起伏の加減が絶妙だった。

本作の見所はなんといってもラストの役所広司の表情じゃなかろうか。カンヌで主演男優賞を受賞したのも納得の演技。人生とは幸せとは、そして人生の締めくくりについて、穏やかな空気感の中で観ている人間に静かに問いかけてくる気がした。

個人的には平山が聴いている音楽がよかったのもポイントが高い。東京の街並みを走る車中でかかる、パティ・スミスやヴァン・モリソン、ルー・リード、サム・クックといったアーティストの曲。これがとても心地よい。姪っ子の名前がニコってのも意味深だったりする。あの妹も昔はヴェルヴェッツとか聴いてたんだろうか。そう考えると彼らの過去に何があったのかも気になるところ(ほぼ触れられないけど!)。

ものすごく感動したわけでも涙を流したわけでもないのになんかよかったなと思える不思議な映画だった。平山とはまったく違う生活を送っているのに、あなたはそのままでいいんだよと優しく肩を叩かれた感じがする。それは年をとったということなのかもしれない。でもそれでいい。これから自分にもまだまだ平凡で完璧な日々が待っているかと思うと楽しみだ。

富裕層が想像する間違った底辺社会

やけに評価が高いが本当に名作なのだろうか?

私には富裕層が想像している底辺社会を間違った形で

フィルムに残した歪な作品だと思えた

公衆トイレ掃除を仕事としてパーフェクトデイズって

アイディアとして普通は却下する退屈さだ

でもこの監督と有名俳優はそれが面白いと思ったようで

そこにまず腹が立つ

いくら底辺な仕事でもきちんと働いているなら

もっとましなアパートに住めるはずなのに

風呂なし設定にするのもまた腹が立つ

そして実際にトイレ掃除などした事もなければ

撮影前に視察などもしなかったと思わせるシーンが

随所にありそこでも腹が立つ

要するにこの作品は雰囲気映画であり

まるで上流階級で生まれ育ち何の苦労もなく

議員になった坊ちゃんが国民の為にと選挙前だけ

頭を下げて声を上げて演説するのと同じで

絶賛する人は底辺層のおだやかな日常が過ぎていく日々を

優しいだの心が温まると上辺だけ見て酔いしれる

なら実際にトイレ掃除をやってみろ

トイレ掃除を一度でも経験があれば

あの臭いは強烈でとてもじゃないが

落ちる可能性があるタオルを首に巻いたりしないし

便器に顔を近付けて念入りに洗ったり

手を洗わずに食事したり

カメラ撮影などする気が起きない

仕事終わりの作業着を洗わずに部屋に干したり

若い女が作業車など臭くてまず乗らない

そしてダメ押しなのが随所で流れる

往年のロック全集のような名曲オンパレードだが

ルーリード、エリックバードン、パティスミスは確か

中流階級以上の出身で当時としては裕福な暮らしをしていたはず

そんな形だけのアーティストをこれでもかと拘りのカセットで流すが

軽バンとは思えない音質の良さにまたまた腹が立つ

これ以外にも金がないのに酒だけは飲んだり

それも会話嫌いな変人という設定なのに飲み屋を好んだりと

普通は自炊か半額弁当を購入だろう

出かける時は玄関の鍵をしないなど一体何を考えて

この作品を作ったのか理解に苦しむし

周囲のスタッフは意見をしなかったのか

映画世界で成功すると細部は気にせず

東京貧困ライフをそれっぽく作れば

映画オタクが絶賛すると高を括っているのだろう

そして実際に悔しいが日本では大勢が絶賛するが

果たして

海外での評価はどうなのだろうか?

裕福な日本でも貧しい生活の人がいるのだと

先進国などの一部映画ファンは気に入るかも知れないが

それこそ本当に貧しい途上国で暮らす庶民は

こんな映画に感動もしなければ力をもらえたりしない

それこそハリウッド大作映画の方がまだ何倍もマシ

エンディングでニーナシモンの名曲が流れ

良い気分と歌われるのが唯一の救いだが

これは客に向けてなのかそれとも監督や役者陣に対してなのか

理解できない自分にも腹が立った

朝日のあたる家

UNIQLOをオシャレに着こなす役所さんは10のうち10。もう一展開ほしい

役所さんは西川美和監督の映画の役とダブりました。

こういうの完璧にやれるのは彼以外いないですね。

本作、娘(と私は思う)はあのあとどうなっちゃうの?

神社のOLや浮浪者の田中泯さんは?いずこ?

観客に委ねすぎの部分が多くて、見終わった周りの人もなんだかなぁ‥という表情の人が多かったです。

特に泯さんの佇まいは昨年みた「こんにちは母さん」やん。とツッコミたくなりました。

新幹線のお掃除を思い出しながら、日本人の勤勉さ、清潔感などに思いを馳せました。

UNIQLOの柳内さんの息子さんが関わってるだけあって、平山の実はおしゃれな服に憎いくらい目がいったのがオマケ。

人は何のために生きているのか?を問う前に

めちゃくちゃ良かった。日常の変わらないところ、変わるところ、ちょっ...

スタイルに殉じる男の話

とても上質な映画。

映像の肌ざわりと息づかいを愛でながら、主人公の沈黙に思いを馳せる。

ひたすらに淡々と隅田川まわりの情景を映してるように見えて、実はとてもファンタジックな瞬間を切り取って撮影している。作品を見終わって映画館を出たあとに見る景色が、まるで映画の延長線上にあるように感じられ、映画の続きの世界を体験しているようにすら思える。

で。そうした情景描写の中でほんのかすかにだけ主人公の過去らしきものが描かれるが、その生い立ちを想像していくと、仔細は不明なものの、「今の境遇を自ら選んで孤独な生活を送っている」ということが見えてくる。

おそらく主人公は「誰にも知られることなく自分のスタイルと心中する」という生き方もできたはずが、「社会の中で自分のスタイルを律して生きていく」という生き方を選んだ。それが彼なりの戦いなのか、安住の地なのか、諦めの境地なのか、無邪気さなのか、あるいはその全部か。そうした、あらゆる感情がまざりきった顔をながめては、思いをはせるのがとても楽しい。

映画という表現の良いところを集めたような作品です。

あと、めちゃめちゃ大事な話ですが、主人公の仕事はトイレ掃除ですが、汚いトイレが出てこない。ここにこの映画のスタンスが集約されてると思いますです。

主人公は仏のよう。嫌味ではないよ

ヴェンダース監督が、日本の俳優さん使って日本で映画をって、本当に?って役者じゃなくても思います。

小津安二郎監督を敬愛してる、っていうのは有名で

私の中では今でも「ベルリン・天使の詩」がベスト1にくるくらい好き。

で、この映画。渋谷のオシャレなトイレだなぁとみていたら、やはりはじめはそちらを撮ろうとしてたとのこと。

正直、日本に来たくなる観光ムービーみたいにも思えます。いや、最近、日本って、思ってるほど良くないから!みたいなことを伝えたいのかと思える映画も多いので。まあ、それも現実かもですが。

それはさておき、ああ、ヴェンダース好きだわー、ってやっぱ思いながら観てた。

だって日々が本当に愛おしくて人間として生きてるっていろんなことあるけど素敵だなって思えるから。

役所さんもそこを心得てるのか、楽しそうに日々生きてる姿を、演じてる感なく演られていて。素晴らしいですね。

歳を重ねるといろんな残像を抱えながら日々みんな生きてる。すごく共感する。この世界は夢が現実か…影は重なって濃くなるのか変わらないのかも人それぞれ。

自分の人生、どう生きるか…金でも権威でもない、人から見た価値なんて神様から見たらどうなのか。

けっこう仏教的な映画だな、主人公は仏のようだなって思いました。仏は身近なものですしね。

日本に来たくなる映画でしょう。ウェルカムです。

あと、曲がたくさん出てきて、懐かしい洋楽が多くてそれも嬉しくなりました。

部屋のカーテンは開いていた

スイスの友人から届いたgreeting card に、この映画を見たことが記されていた。彼が日本で製作された映画を見たのは「東京ソナタ」以来であったと思う。それ位、ヨーロッパでも注目されるイヴェントとなっているのだ。彼が言った通り、素晴らしかった。

前半、平山(役所広司)のルーティンが繰り返し描かれる。古いテラスハウスの一室で目ざめて外に出て空を見上げ、自動販売機で缶コーヒーを買って、軽のバンに乗り込む。軽が走り始めると、カセットデッキのボタンを押す。流れ始めたのは、アニマルズの「The House of the Rising Sun(1964年)(朝日のあたる家)」。車外の情景は、私の好きな「ロスト・イン・トランスレーション」を思わせた。外国人から見た日本の姿。

平山は、渋谷の改修された公共トイレの清掃員をしている。ただ、部屋のカーテンは夜も開いたままになっていた。春から夏、朝4時に起きる養蜂家は、カーテンを持たないと聞いたことがある。夜明けが近づくと目を覚まし、道を掃く婦人の竹箒の音に合わせて起き出すのだろう。しかし、夜明けの時間は毎日少しずつ変わってゆく。昼は公園で「ともだちの木」と呼ばれる木に陽が当たっているところを、アナログカメラで撮る。この木に陽が射すゆらめきを、毎晩のようにモノクロで夢に見る。この情景だって、毎日少しずつではあるが、変わるだろう。映画の最後に、ベンダースの解説がある。

こうした平山の日常に変化が訪れる。姪の「ニコ」が転がり込んで来たのだ。やがてニコの母である妹が訪ねて来るに及んで、平山の過去が見えてくる。おそらく資産家一族の一員、何らかの理由で仕事をやめて裕福な暮らしを切り上げ、下町の古びたアパートで一人暮らしを始めたのだろう。

平日は、仕事のあと銭湯で一番風呂に入り、お酒を飲むだけだが、休日になると、なじみの居酒屋にゆく。ママに扮する石川さゆりが、常連客のあがた森魚のギターに合わせて「朝日のあたる家」に浅川マキが作詩した「朝日楼(1971年)」を歌う。音楽を楽しむことは誰にでもできるが、音楽を作ったり、演奏したりするには才能が必要だ。浅川マキは早く亡くなったが、そうした才能を持って生まれた一族の一人だ。

平山がいつものように軽を運転していると、ニーナ・シモンの「feeling good(1965年)」が流れる。It’s a new dawn, it’s a new day(夜が明けて、新しい一日が始まる)。CDよりも高周波域を含むと言われるカセットの音を反映しているのか、一際豊かな音響。しかも、それまでスタンダードだった画面サイズが、奥行きを持って広がり、私を魅了した。

この映画では、役所広司は、シナリオに沿ってルーティンを演ずることからスタートしたのかも知れない。しかし、外界の微妙な変化を感知してか、いわば平山という人間のドキュメンタリーを撮っているようだった。最後に、ベンダースの選曲に違いない「feeling good」で話は閉じた。

--

この映画が、第96回アカデミー賞の国際長編映画賞にノミネートされたことが伝えられた。日本で封切られる前から、日本映画の代表として推薦を受けたことは正しかったことが証明されて、大変嬉しい。是非、一人でも多くの皆さんにこの映画を楽しんでほしい。役所広司さんのことを、誇らしく思えるはずだ。(2024.01.23)

全1015件中、501~520件目を表示