PERFECT DAYSのレビュー・感想・評価

全1018件中、261~280件目を表示

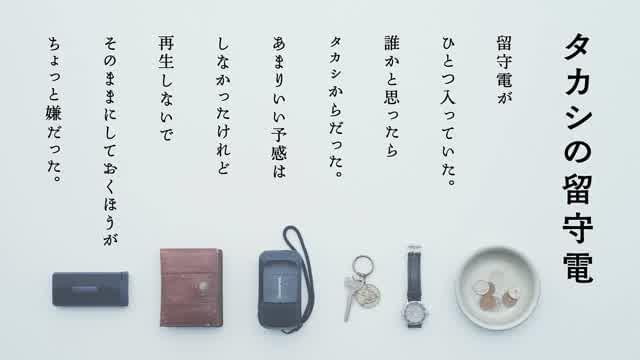

顔を洗う動きに深い味

平凡な一日を慎ましく真面目に、そしてふとした風景や人の微笑ましさなに幸せを感じる男。

この物語は字面で読めば、他愛のない行動や感情を文字で伝えることができるかもしれないが、動きや表情で、しかもほぼ無声で心の動きを表せているのは一重に役所広司の人間力あってこそ。

日々の忙しく余裕のない生活の中で、家族への優しさを忘れていたり、部下を労わっていない自分に気付き改めて考え直すものがありました。

サンドイッチ食べながら物言いたげなOLや、カセットを聞いてキスした女、ちょくちょく出てくるホームレス、発達障害の男。意味がないのか意味深なのか分からない登場人物が時折物語をつなぐが、新緑や夢を含めてその一つ一つが彼の一日一日を彩る出来事であり、彼はその生活に満足しているのだろう。

ただ最後の涙の意味が難しい。皆さんはどう思いましたか?

私は、過去の父との確執がトイレ掃除を生業にするに至った経緯と繋がっているのだろうなと思いました。

どうかその涙が、自分の今の境遇に後悔するものでないことだけを願います。

現実的な晴耕雨読

「この世界はいくつもの世界が繋がってるように見えて繋がっていない。」

朝起きる、仕事へ行く、そして本を読み眠る。

夢を見る。

朝起きる、仕事へ行く、そして本を読み眠る。

夢を見る。

その繰り返しの人生は、「さみしい」や意味の無いように見えるかもしれない。

だけれども、繰り返しの中で、木漏れ日や様々な出会いなどに喜びを見いだしていく。

この映画は、結果としては何も変わらない。ただ役所広司演じる平山が、繰り返す朝の中で、トラックを運転し、物語は終わる。

だが、それが人生だと思う。「何も分からないまま終わる」何かが見つかる訳でも分かるわけでもカタがつくわけでもない。時々悲しくて、時々嬉しい事がある。それだけの繰り返しで、私達は歳をとり、死んでゆく。

映像が美しかった。

エンタメの映画では無い。ただのトイレ清掃員の日々を写しただけの映画だ。だがそれはとても引き込まれるものだった。形容し難い何かがジィンと心に残る映画だった。

木漏れ日という言葉を英訳する事は出来ない。

視聴後ずっとじわじわ来ます

私がこの映画で最も印象に残り、時間が経っても消えないものは、毎朝、扉を開けて空を見上げた時、雨でも晴れでも強風でも前日に心揺さぶる出来事があった時でも、喜び希望に満ちた嬉しそうな平山さんの笑顔である。毎日リセットして朝を迎え、丁寧に丁寧に日常を紡いでいく。本当は誰でもできることなのに、なかなか出来ないこと。朝起きて空を見上げた時、平山さんの笑顔が浮かぶ、自分もつられてニヤけてくる。さあ今日も頑張ろう。

おじさんの日常 サンプル1/1

日本に映画では無い。

色の具合や空気感が日本には無い。入眠睡眠の表現はしっくりきた。

役所広司にしゃべらせない、しかししっかり伝わってくる。ラストの表情の変化、こんな演技、演出手法があるのか。

キャストが異常に豪華。一目でわかる田中泯はその特徴をしっかり見せているが役もこなしている。石川さゆりに歌わせたのもあくまでも役の中。三浦友和とのはしゃぐおじさんの絵は奇妙で面白かった。

ストーリーとして初めに感じたのは仕事を楽しむことの大事さだった。誇りまではなくても自分に対するチャレンジなど楽しむことは良いこと。

次に生活に対する雑音。良いのも悪いのも流麗な生活の雑音。振れ幅が大きなものも小さなものも描かれていたが、それぞれに心に染み込んできた。

退屈と見れる箇所もあったが、日常なんてそんなもんだと言う意味ではリアルで心の振れが際立つ効果があって良い作品になったと思う。

静かで良い映画だった。

しみじみ良かったです。

そうか。ルー・リードの曲から取ってるのか。

トレスポのサントラにも入ってたような。

あっちはPERFECT DAYで

こっちはPERFECT DAY"S"ってことで。

それはさておきこんなに音楽の趣味が良い掃除のおっちゃんいるのかよってずっと気になってたら姪や妹が登場してきて妙に納得してしまったんですけど、却ってそれにモヤモヤするというか。

あとは江本弟が(現実の彼の)地元の下北沢に主人公を連れてって、Flash Disk Ranchにカセットを売りに行くシーンが個人的には気になりました。

しかも、店主が松居大伍。

本筋とはあんまり関係ないですが、人によって気になるシーンは違うでしょうし、様々な楽しみ方ができる作品じゃないでしょうか。

東京を舞台にヴィム・ヴェンダース監督と役所広司で壮年期の男性のブルースを丁寧に描いてくれていると思います。

雨ニモマケズ

日本人の美徳とか美意識って、外国人に説明しても、それの何がいいの?って思われて、分かってもらうのがすごく難しい気がする。そんな独特な「日本人の美徳や美意識」が表現されてる映画って気がした。

すごく分かりやすく、「経済的豊かさ」と「精神的豊かさ」が対比されている。

主人公は、トイレ清掃員という、一般的には蔑まれる職業で、露骨に差別されたり、人間扱いされなかったり、貧しい生活をしているが、決して不幸ではない。むしろ、この映画に出てくる登場人物の誰よりも幸せに充実した生活を送っている。

「職業に貴賎なし」という言葉があるが、まさに主人公はそれを体現している。仕事に誇りをもち、手を抜かず、ベストを尽くしている。ただ言われたことをやっているだけでなく、創意工夫してオリジナルの道具を作ることさえしている。

それは誰かに評価されるためではない。誰かに評価されるためだとか、報酬を得るために仕事をしているわけではない、というのは、欧米的価値観からすれば常識に反しているようだが、実はこういう人は日本人には多いんではないかと僕は思う。自分の仕事を一所懸命やるのは当然だ、という感覚をもっている人は多いと思う(その美徳は「社畜」文化の土壌になっている、という面もあるが)。

主人公はスマホをもっていないし、ガラケーも必要最小限しか使わない。しかしそれでも充実した毎日を送っている。毎日フィルムカメラでファインダーを覗かずに写真を撮る。誰かに見せるわけでもなく、それで偶然とれる気に入った写真を何年間も大量に保存している。一見狂気に思える趣味だが、趣味とは本来こういうものだろう。インスタ映えを求めて写真をとって、不特定多数からの永久に満たされない承認欲求を追い続けることの虚しさたるや。

古いカセットテープを聞くこと、木の苗木を育てること、古本を読むこと、趣味は多いが、お金がかかることは何もしていない。古本はたぶん数百円程度だろうが、それで何日も楽しめる。古本屋の店番の女性はいちいち本の感想を言ってきてすごい。この女性も精神的豊かさを体現している。

もちものは少ない。濡らした新聞紙をまいて掃除をすれば掃除機さえ要らない。ミニマリストのようだが、意識してそうしているわけではない。

聖人君子というわけではない。普通に嫌なことがあれば落ち込むし、怒りもする。自分のコレクションのカセットテープに価値があると知って喜ぶ無邪気さもある。好きな人が抱き合っているのを見てしまって動揺したりもする。

しかし、「今」を大事にして、周りをよく見ているので、ささやかなことに日々を楽しむ感性がある。主人公はよく微笑んでいる。大喜びや熱狂ではない。平穏な幸せ、仏教的なやすらぎの中にいる。トイレでの〇×ゲームなどは、子供的な感性のなせる楽しみだろう。

口下手で寡黙で不器用。なんだか宮沢賢治の「雨ニモマケズ」を連想する。

この映画には明確なドラマはなく、主人公の過去を推測させるような出来事が示されるだけにとどまっている。昔は結婚していたのかな、子供がいたのかな、もともとは裕福な家庭にいたのだろうな、とか。

主人公がこうした感性を持っている一つの理由として、もともと経済的に豊かな生活を体験して、その虚しさを理解しているから、ということがある気がする。もともと経済的に豊かでない人は、経済的に豊かになることが、自分を満たす方法であると考えるようになると思う。

飛んだ話になるが、ブッダだって、もともと王族に生まれて物質的には満たされた生活を経験していたからこそ、生老病死という苦の根源的原因に気づくことができたんではないか。

この映画のテーマは、「今は今、今度は今度」だろう。「木漏れ日」がそのときにしかあらわれない一期一会のものであるように、どうなるか分からない未来のことを心配するよりも、今この瞬間を大切に生きることが大事ということだと思う。

主人公にならってスマホを使うのをやめてみようかな、などと一瞬思ったが、うーん、やっぱり無理かな…。

おひとり様

完全な日々とは

日常にある喜び

自分もこんな老人になるのかな

トイレ掃除は大変そうだし、住んでる家もボロくて貯金も足りなさそうだし、クズの若造に迷惑かけられるし、そんな老後は絶対にイヤだけど、役所広司のおかげで絶望しないで済みそうな気がする(笑)。平穏な日々の細やかな変化や感情の動きを、とても鮮やかに描いてて正にPerfectな日々に思えてくる。トイレの宣伝とかキレイすぎとか、批判は色々ありそうだけど、静かでFeel goodないい映画だと思った。

心がほっこりする

淡々とした日常を描いているけど、平山がすごく丁寧に生活をして日常を送ってるのが分かる。家の中は簡素だけど、苗木や植木が沢山あり平山が植物に愛情を注いでいて、毎朝空を見上げて少し深呼吸、お昼休みは木漏れ日を見つめながら食事。

とても自然を愛する人なんだなと思った。車の中で聞く音楽や寝る前の読書など、ささやかでシンプルだけど好きなものに囲まれて、仕事は本当に実直に黙々と働く姿も見ていて気持ちいい。

とてもシンプルだけど、平山の人間関係も誰に対しても愛情があるのを感じた。時折みせる役所さんの笑顔はほんとに優しい。ずっと見ていたい笑顔。これだけでも見る価値あり!

最後のこみあげてくる泣きは必見です。

見終わった後、心がほっこりして、日々の生活を大事に味わってやっていこうという気になりました。

日本人として否定すべき見世物

役所広司とヴィムヴェンダースという、映画好きなら誰でも知っているような大御所らの描く「トイレの清掃員」とくれば、それなりに深い洞察や哲学的な意図が含まれているものだろうと期待して行くが、その期待は見事に裏切られた。

ヴェンダースは「日本に理解がある」とされているようだが、残念ながらその洞察力は観光客の域を出ていないと感じた。もう一歩踏み込めば、植民地主義者的な視点にさえ近い。少なくとも、日本人のトイレ清掃員の視点で描かれた映画では決してない。

テンポも良いし、絵も綺麗だし、あまりガチャガチャしてないのでうまい具合に「見れる」が、しかし逆に、それ以上のものはほとんどないに等しい。撮影、サウンド、演技は高い水準にあると思うが、肝心の物語は単調で起伏がなく、面白くない。「自転車泥棒」のように貧困を通して何かを伝えるような社会的意義もない。見世物的なエンタメを提供する以外、無価値な作品だ。

綺麗な包装紙で何重にも包まれているが、一枚ずつ剥がして真意を覗いてみると中々酷い代物だ。

トイレの清掃員が主人公だが、その仕事や生活が好意的に描かれているわけではない。彼の人生には哲学がなく、作中描かれる彼の心理の大部分は「植物や音楽、風呂や酒が好き」という息抜き程度の嗜みと、「後悔の念」だ。そのような主人公の胸中が、物語を経て変わるわけでもない。一体このような人物を撮って公開する意図はなんだろうと考えると、一種の貧困ポルノでしかないと結論をつけざるを得ない。

日本の観光途中で、便器を直接手で洗う清掃員を見て「なんて変わった人生を送っているのだろう」と思った裕福な白人視点でしかないのだ。その見世物的感覚と、渋谷区のトイレ事業に関わる人々がたまたま結びついてできた、ある意味稀有な作品である。

そんな見世物的な感覚は、階級意識に基づいている。田中泯にホームレスを演じさせた事も、貧困を真に理解しようとしないことの表れだろう。みてくれは小綺麗な、ハリボテの貧困だ。

ホームレスで思い出したのが伊丹十三監督の『タンポポ』だが、そこでは監督が自らホームレス役を演じていた。ヴェンダースにもそれくらい気合いを入れて欲しかったが、彼にはそれが出来ないし、やりたくないのだろう。

おそらく監督は本作の主人公よりも、その姉と姪の方に感情移入しているはずだ。「自分がそうなるのは絶対嫌だし考えられない」という姉の意志と、姪の見せる「好奇心」や「物珍しさ」の感情。前者の視点は哀れみと自己責任観・階級差別観であり、後者の方は好意的に捉えられるかもしれないが、実際は共感を欠いた冷徹な見世物的視点である。

「世界が違うのだ」と無口な主人公に作中唯一の長台詞で自ら語らせたのも、「こうはなりたくない」という監督自身の意思表明だろう。「汚れたものには蓋を」の精神。製作者による、階級差別の正当化だ。

映画としてご都合主義的展開も多く、アラが目立つ。素手で菌の沢山ついているところを触っているはずなのに、手を洗うシーンがない。便器を鷲掴みにした手袋のまま、交換手記方式の丸バツゲームの紙を触る。雨の中、合羽を着てるのにフードを被らない。描き方に人間らしさや丁寧さが感じられず、監督はこのような清掃員を「汚れた人間だ」と心の底では思っていることの表れだろう。

序盤、迷子の子どもと手を繋いで、合流した母親が除菌シートで子供の手を拭くシーンがあるが、そりゃ拭いても決して不自然ではない。少なくとも作中一度も手を洗ってないんだから(風呂以外)。主人公は子供の手を拭く母親を見て悲しそうな顔をするが、何かの伏線かと思いきや、それ以降なにもない。ただ嫌な思いをするだけ。なにより、主人公には木を見たら機嫌が治るという、奴隷にうってつけの便利な精神が備わっている。

映画のアラとしての極め付けはおじさん二人で影踏みに興じるシーン。いくら映画でもさすがに無理がある急展開で失笑を禁じ得なかった。

もう一点、気になったのは作中白人が一度も登場しないことだ。ちょい役で黒人女性が一人出てくるが、白人はついぞ一度も出てこない。映画の主要制作スタッフ及びサントラのアーティストの九割が白人なのに、作中、一人も白人が出てこないのは逆に不自然だ。

なぜかと考えると、これは現近代のコロニアリズムに似た形なのだろう。美味しい仕事を独り占めし、自分らの都合にうまく添うように糸を引き、汚れ仕事は下々に任せるといった風だ。斜に見すぎているかもしれないが、決して的外れでもないと思う。

あとは、「オレはこの国の誰も知らないような所を知ってる」という観光客的な心理もあるかもしれない。別の白人が映ると、観光地としての価値が半減するとでも思っているかのような。

物語の起伏がない事はよく指摘されているが、本当にその通りで、例えば、同じく貧困の主人公を題材にした「マッチ売りの少女」で言うなら、少女がただ数日に渡ってマッチを売ったりするだけで終わるような物語で、単に面白くない。

「自転車泥棒」もある意味単調な映画だが、その単調さが貧困のリアルを如実に表していて心に深く刺さるものだった。この映画の単調さは、音楽や風呂など、主人公の現実逃避じみた嗜みで埋められていて中弛みするだけのものだ。

逆に「日本人の映画監督が撮ったドイツ人のトイレ清掃員」という映画は成り立つのか? と考えてみれば、この作品の問題点がわかりやすいと思う。

私は成り立たないと思う。なぜなら、そんな企画を通すようなドイツ人のプロデューサーは多分、存在しないからだ。

清掃員だって、公衆衛生の面において社会になくてはならない重要な仕事だ。当然、全員が後悔の念に塗れながらやっているわけではない。この映画は職業差別的な視点を増強しかねない危うささえある。

私は日本人として、この映画を否定したい。むしろ、日本人であれば否定すべきものだと思う。

この国や文化は見世物ではない。同様に、貧困は見世物ではない。

日常の"いま"にある素晴らしさ

なんとなく懐かしい

足るを知る

この役の人物に、実家が太いという設定をつけた。

私はそこが腑に落ちなくて、納得ではあるけども、あ、足り過ぎるも知ってる人だ…となんとなく思ってしまった。そこも含めて自分は、物語の中の若い女の子でしかない。まだこの先起こるイベントが山ほどあるのだ。

斜め後ろで役所広司と同じような年齢の女性が啜り泣いていた。私はまだこの映画で涙をしてはいけないのだと、なんとなく思った。

これは未来のぼくの姿かもしれない

全1018件中、261~280件目を表示