フィールズ・グッド・マンのレビュー・感想・評価

全4件を表示

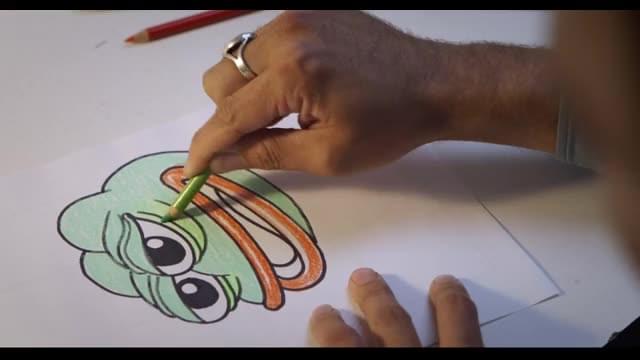

カエルのPEPEに降りかかった苦悩と一筋の光。

現代社会が持つ光と影を鋭く突き付けるドキュメンタリーだ。これは決して高い垣根の向こう側の事例ではなく、この時代に生きる誰もが即座に関わりを持つかもしれない話。そもそも強固な連携によって「カエルのペペ」をカルト的人気を誇るキャラへ飛翔させたのもネットの力ならば、そこから一転、作者の意図とは全くかけ離れた”ヘイトシンボル”へ変貌させたのもネットの力だ。そしてペペがもはや制御不能となって増殖していく一方、本作の基軸となるのは、血の通った人間である作者、マット・フューリーの個性だろう。おおらかで柔らかな印象を持つ彼はいつも陽気に微笑んでいる。この曖昧な態度が事態を悪化させたとも本編中では指摘されるが、しかしそんな彼だからこそ皆から愛されるキャラを生み出せたのも事実。ペペとマットがこの先どんな運命を歩むのか見当もつかないが、ラストに示される”希望の胎動”が何よりの救いに思えたのは私だけでないはずだ。

アメリカのネットミームとなったペペ

マンガのキャラクター「カエルのペペ」が

作者の手を離れて

4chのネットミームになり

さらにトランプ現象によりヘイトシンボルとして

登録されてしまう

作者であるマットフェーリーの対応が遅すぎるという意見もあるが

日本でも変に規制をしようとすると

「表現の自由」という意見のために

対応が難しいとも思ってしまう。

ペペがヘイトアイコンになった理由はいろいろあるが

子供でも描ける、邪悪さを冗談にみせれるなどがあるらしいが

結果としてはただの偶然の産物なんだろうと思う

最後のほうにカエルのペペが

香港の民主化運動のアイコンとしても使われていたので

ペペは「弱者」「負け組」のアイコンとして使われやすいのだろうと思った

日本も対岸の火事ではないと考えるが

基本的に特定のキャラクターが政治的なムーブと結びつくことは少ないと思った

カエルのペペに近いのは「チーズ牛丼」ネタのイラストくらいかな?

日本は猫ミームなど実写を加工したミームが多い気がする

トランプは大統領再選したが

2024年もカエルのペペみたいなヘイトアイコンは

このときにあったのはわからない

その気持ちよさは誰がために

アーサー・ジョーンズ監督作品は初見。

『Boy's Club』も未見で、ペペの存在はトランプ大統領就任前に何度かSNSに流れてきてるのを見たことがある程度。

日本でも様々なキャラクターや人物をミームにしてシンボル化する現象がある中で、ヘイトシンボルになったネットミームをテーマにしたドキュメンタリーとして興味があったので観てみた。

観るまでは"被害者目線から悪意の基にヘイトシンボルにされた被害の経緯とインターネットの悪意の恐ろしさ"を描くのかと思ってたけどいざ観てみると、作者は被害者って言うよりもネットミームやヘイトシンボルひっくるめて利用した人間まとめて救済しようとしてるようにさえ感じた。

最初は純粋に創作物として産み出したものがネットの海に流れたことでデジタルタトゥーになりえる危険性は、ネットリテラシーの中でも最初の方に書かれていてもおかしくないくらいSNSや掲示板に昔から触れていた人には周知されているだろうけれど、この場合は作者のマット・フューリーさんが優しすぎたのとそれが4chに目を付けられるって言う最悪の取り合わせの結果ここまでの流れになったように思えた。

途中のシーンで4ch創設前から2ちゃんねるはあったのにそこに言及してないのは(本題から逸れるからってのは理解出来るものの)気になったな。

観賞後に4chについて調べてみたら日本の2ちゃんねるよりもかなり過激で、扇動やテロ活動、犯罪予告して実行に移す人間も多いってのを改めて知ったので4chがどういう掲示板なのかもうちょっと詳しくやって欲しかった気もするけど、この監督とプロデューサーが次作の『アンチソーシャル・ネットワーク 現実と妄想が交錯する世界』でそこについて描いてるのを知るとこの一作では語りきれないと思ったからこの作品で省いたのは理解出来た。

このドキュメンタリーで描かれた『Boy's Club』の概要だと、主人公のペペは(友人の擬人化とは言え)多種多様な動物と共に暮らし末っ子的な立場の友達として接してる"友愛"や"和平"のキャラクターでありながら、その背景を知らない人々に"暴力"や"分断"のアイコンとして使われているのはこの上ない皮肉に感じるし、4chanの(自称)虐げられている側の匿名の人々がペペをネットミームやヘイトシンボルとして使うことで作者や自由を掲げる人々を虐げる側の一員になり、”自分達が大統領を当選させるんだ”と右翼に扇動されて候補者への攻撃を仕掛け、インプレッション数や利益を得る一部のセレブ、富豪の都合の良い傀儡と化しているのも特段皮肉が効いているようにも思えた。

ただ最後に香港での民主化運動で、ペペが"友愛"や"和平"のシンボルとしてデモ隊のメンバーと手を繋ぎ"友愛"や"和平"のデモをしている姿はマット・フューリーさんが『Boy's Club』や他の作品で描いてきたことを体現しているようで感動した。

後々インタビューで、サンダンス映画祭に出品する2週間前に流れてきたニュースを見て急遽追加した、本来想定していないシーンだったことを知ってより驚いた。

今現在、トランプ政権が再び生まれてしまったけれど、もし選挙戦前にこれを観る人がもっと増えていたら結果は変わっていたんだろうか。

想像するよりも現実は非情だし情報操作して扇動する人々はいるのでネットリテラシーを持っておくことは必要だけれど、自分はマット・フューリーさんの描く作品や香港の民主化運動のように、"暴力"や"分断"の為に行動するんじゃなく"友愛"や"和平"の為に行動して「feels good man(気持ちいいぜ)」って言える、どこかにある人間の善性を信じたい。

日本のネット事情も連想してしまう空恐ろしさ

差別主義者の象徴となってしまったカエルのキャラクター「ぺぺ」。ぺぺを作り出したマンガ家が辿った軌跡を伝えるドキュメンタリー映画。

ぺぺが色んな人に使われていくきっかけがネットの掲示板で、徐々に差別主義者たちに悪用されていく過程は初めて知った。日本の2ちゃんのようであり、「モナー」を連想してしまった。あれもネトウヨに悪用されたりしてたことを思い出す。

リア充への嫉妬・悪意、陰キャ・童貞・ニートたちの劣等感、「祭り」を待望する退屈感…、出演している「4チャンネラー」たちの言ってることも、日本の2ちゃん(今は5ちゃんか…)で語られていることにそっくりでビックリした。負の感情がヘイトにつながるってことを目の当たりにした感じだ。

ただ、希望がないわけではない。ぺぺが香港の若者たちの間で民主化を象徴するキャラクターになっているということは驚いた。ドキュメンタリー映画としては出来過ぎな結末だろう。

それにしても改めて思うのは、トランプが大統領になったことはアメリカだけでなく世界的にも重大な危機だったんじゃないかということ。SNSを含むネットの負の力が世の中を悪く変えてしまう恐ろしさを感じた映画だった。

全4件を表示