犬王のレビュー・感想・評価

全288件中、161~180件目を表示

化学反応

評価外という事で。ワカラン体験はワカランままが良いってヤツですな♪

史実がベースにあるこういうの好きだし、原画(デザイン)も動画も音(音楽)も声も良かった。人に寄っては途中で眠くなるかもしれないし、「新しい芸術」がまんま洋風なのも少し残念に感じる(私は感じた)かもしれないけれども、不思議な体験を入り口から出口まで感じさせてくれたのは、最高だと思えました(他に言い方ないもんかね…)。

原作者が一緒なので(あ、スタジオも)TVアニメの「平家物語」を視ておくと地続きな雰囲気を味わえますが、特に必要はないでしょう。なぜならば肝心の歌が二人とも聴き取りにくい事この上ないもので。まぁ、それはワザとだと思うので、作中のオーディエンスと一緒にノリで流しましょうね。

広く受けを狙いにいかない湯浅政明監督、好きです。

卑しき美

猿楽一座に生まれた異形の犬王。

平家の呪いで盲目となった琵琶法師の友魚。

運命的に出会った2人は斬新な手法で全く新しい猿楽をエンターテイメントとして確立していく。

時代の寵児となった2人のスターの歴史に隠された物語。

こんな猿楽見たことない!(そもそも猿楽生で見たことないけどそれは置いといて)

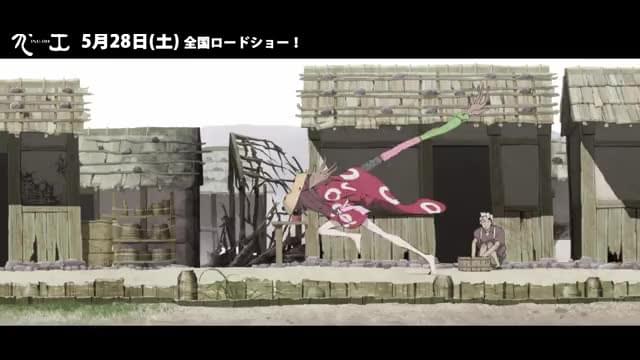

猿楽の舞台というよりも、これはライブ。

路上ライブからフェス、全国ツアーを経て、遂には武道館まで行ってしまうような彼らの革新的なステージは本当にテンポ良く、こちらもエンターテイメントとして楽しませてもらった。

森山未來も頑張っていたけど正直アヴちゃんの独壇場で、完全に作品自体を食っているパフォーマンスにやられた。

とりあえず、犬王の役をアヴちゃんにやらせようと思った人に拍手。

まるでテルマエ・ロマエのように、現代のライブにあるような演出を当時の技術で表現しているのも興味深い。

かなりデフォルメされているにも関わらず、しっかり室町時代の空気を感じることができるし、前述の通り単にライブを楽しんでいる気分も味わえる。

好き嫌いがはっきり分かれそうな挑戦的な作品だけど、個人的には大満足だった。

歴史の中の消された一面。

友魚は自分の猿楽を守り、犬王はそれを捨てた。

そして友魚は首を落とされ、犬王は生涯寵愛を受けた。

権力者に盾を突けば消され、権力者に上手く取り入れば生き残れる。

あまりにも儚いけどただそれだけのこと。

〜

驕れる人も久しからず

只春の夜の夢の如し

猛き者も遂には滅びぬ

偏に風の前の塵に同じ

〜

後世に当時の人々の熱を伝える平家物語と犬王たちの物語があまりにもリンクしていて胸が熱くなった。

タイトルなし(ネタバレ)

南北朝廷・足利時代の壇ノ浦、漁師の息子・友魚(声・森山未來)。

少年が暮らす村に京から死者がやって来た。

目的は、平家とともに沈んだ大王の三種の神器・草薙の剣。

友魚が海底で見つけた箱を開けた途端、剣が光り、友魚の父の腹を切り裂き、友魚の眼から視力を奪ってしまった。

盲(めしい)として生きる他ない友魚は、年老いた琵琶法師(当然、盲目だ)の導きもあり、琵琶法師となり、京へと上る。

程なくして友魚が出逢ったのは、異様な面相を瓢箪で隠した、異形の少年能楽師・犬王(声・アヴちゃん)。

犬王には故あって平家の亡霊たちがとり憑いている。

「平家物語」の語り手・琵琶法師の友魚は、犬王に憑いている亡霊たちの名もない物語を語り、犬王はこれまでにない能舞いでそれを表現する。

京の都は、異端の琵琶の響きと舞いに熱狂されていく・・・

という物語。

時の北皇・足利義満(声・柄本佑)によって、平家の正史は決定され、友魚と犬王の語る物語は異端とされ、封印される・・・とこの後、すこし物語が展開して映画は終わるので、物語としてはシンプル。

(その他、犬王の出自についての謎解きめいたものも付加されるが)

異能、異端、異形・・・と「正」とは程遠い物語が繰り広げられ、それは「アナーキー」「パンク」と呼ぶに相応しい。

そうだ、そうなのだ。

この映画は、マジョリティの中にあるマイノリティの部分を呼び覚まさせる映画なのだ。

それを湯浅政明監督は傑出した映像表現で魅せていく。

もっとも驚嘆したのは、盲いた友魚が観る風景。

まったく見えないのではなく、モノの影がぼんやりと浮かび上がる。

アニメで見えないものを描くとは!

その驚き。

友魚と犬王のセッション能は、現代のミュージカル、パフォーマンス、サーカス、それらに類似している。

そんなものが、足利の世にあったのか?

いや、「?」をつけてはならない。

「なかった」というのは容易いが、歴史として記録されていないからといって、なかったとはいえない。

この異端ぶりに共感できるかどうか。

「多様性」といいつつ、この異端ぶりを拒絶することは、硬直そのもの。

「正史」を採用した立場と同じというもの。

などと御託を並べたけれども、とにかく、この映画、餡子部分の異端能の描写が素晴らしい。

考えるな、感じろ。

周りには小さな亡霊たちがいるはずだ。

マッハ10どころか時空超えを期待したのだが…

グロ楽しいミュージカル

ロックやオペラ、新体操やブレイクダンスやったり、歌と踊りと音楽を詰め込んだ作品。

絵柄がちょと生々しかったり、グロ要素が合ったりと少し人を選ぶかも知れないが、とても面白い。

結果的見れば犬王が全部得て、トモナが全部失うので、それをどう思うかで評価は別れそう。

自分はホラーを除いて、バッドエンドは脚本の力不足だと思っているので、評価は辛め。

トモナがやりたいことを見つけ、地の底に落ちた時、面白くなってきたなというところで終わってしまってとても残念です。

アニメでしかできない世界

お前たちの物語を一人残らず聞いてやる。

室町時代の実在した能楽師犬王の物語、それだけの前知識。声も誰なのかさえも調べずに。

端っから、キャラクターデザインのしなやかさな体躯に魅了され、気分を掻き立ててくる音楽に乗せられ、この声は!と小躍りし、ほう、義満か、観世かと時代を確認し、憑き物が剝がれていくように美しなっていく犬王を追いかけていった。まるで、熱狂する群衆たちと同様に魅せられていた。

見事だった。将軍までも魅了した、謡いと舞い。さしずめ、盲目のロックスターと異形のダンサーをフロントに押し出したパフォーマンス集団。大がかりな舞台装置にも圧倒され、コール&レスポンスでトランス状態に陥る観衆たち。スクリーンからあふれてくる音楽は派手な現代のものであっても、犬王たちのパフォーマンスを目の当たりにした人たちが感じた衝撃を例えれば、まさにこのくらいの圧倒的な強度をもった刺激を受けたんだろうと想像できる。そりゃ熱狂するわ。

そして、なぜこれほど受け入れられた犬王が後世に名を残さなかったのか、それもわかる。施政者としては困るのだ、無秩序が。そして抑えきれぬほどに民衆が暴走することが。だから、並び立っていた南北朝の統一にあわせて、各地に散らばっていた平家の琵琶語りも統一させたのだ。その象徴としての幕府のお触れ。「覚一本」がそういう時代背景のもとに成立したのか、と目からうろこだった。ちょっとそのあたりの真偽を調べてみたくなった。ついでの、原作のに古川日出男の原作も読みたくなった(といってすぐにポチる)。

こうしてレビューを書いている自分のすぐそばにも、いまだ600年も成仏しきれぬ犬王と友魚の魂が彷徨っているような気がしないでもない。

さほどハマらなかったものの、

町衆とともに歌えや踊れや楽しめや!

キャスティングが何より素晴らしい。女王蜂アヴちゃんの中性的な声と、カリスマ性と表現力がなければこんなに躍動感のある室町ロック・オペラは生まれていない。

そして、コンテンポラリーダンスの名手森山未來のリズム感の良さと演技力が光る。

2人の声優の相乗効果に胸が高鳴る。

美とグロテスクが入り混じるスペクタクルなアニメーションは、よくぞこんなものを作ってくれたと感謝しかない。

歌の歌詞が字幕で出たら更に良いのになと思ったし、特別音響やIMAX、ドルビーアトモスでライブシーンを楽しみたいと感じた。

でっかいクジラはじめ、3箇所くらいクスッと笑ってしまったのは、あまりにQUEENのロック・オペラを狙いに行ってるから。

まあそんなところもわかりやすいから、誰もが自然と室町時代の民衆になり切って身体がリズムを刻めるのかもしれない。

日本のアニメは本当にすごいなとまた背筋が伸びた。

実写化不可能なアニメーションの世界観を存分に楽しみ浸るにもってこいだ。

余談としては、実写映画化はして欲しくないのだが、舞台化はして欲しいと思った。

既に劇団新感線の舞台にも出演している森山未來が舞台で演じる姿が浮かんだからだ。

アヴちゃんが舞台で妖艶に歌い踊る姿も想像してしまった。

時代物とロックミュージカルの融合のお得意ないのうえひでのりさん、何とかしてください!

と思いつつエンドロールを 眺めて映画館を後にしました。

期待はずれの胸焼映画

芸術と残された想いを

凄かった

アニメならではのファンタジー時代劇

この頃の能楽師と言うと観阿弥、世阿弥が有名だが、この犬王に関しては資料がほとんど残っていないらしい。そこは想像を交えながら創り上げていったということだ。

原作は「平家物語」の現代語全訳を手がけた古川日出男による小説「平家物語 犬王の巻」(未読)。それを「夜は短し歩けよ乙女」、「夜明け告げるルーのうた」、「きみと、波にのれたら」の湯浅政明が監督した作品である。

湯浅監督と言えば、独特の世界観を持った鬼才で、今回もその資質は画面全体から感じられた。デフォルメされた表現、ダイナミックな演出、ヴィヴィッドな色彩感覚。物語自体のテイストは夫々違うが、どの作品を観ても湯浅作品だと一目で分かる。

尚、本作を製作したスタジオ、サイエンスSARUは湯浅監督が創業した会社である。同社は同じ古川原作の「平家物語」のテレビアニメ版も製作しており、昨年FODで先行配信され、今年の初頭からテレビ放映された。自分はそちらのテレビシリーズも観ていた。物語の時代設定は異なるものの、両作品が同一の世界観にあることが良く分かる。本作単体でも十分に楽しめるが、観ておくとより深くこの世界観を楽しむことが出来るのではないだろうか。

見所は何と言っても、犬王と友魚が奏でる歌とダンスのシーンである。もはやロックコンサートと言わんばかりの盛り上がり方で、その熱気は時代劇であることを忘れさせるほどだ。アニメーションでしか表現しえない斬新なステージパフォーマンスは、単純に観ていて気持ちがいい。エレキギターの音がするのはおかしい、他の楽器メンバーはどこから集まったのか、大掛かりなステージ照明はどうやって調達しているのか。そうした突っ込みは、ここまで振り切った演出を見せつけられると、もはや野暮に思えてしまう。それくらいこのライブシーンは面白く観れた。

ただし、演奏される音楽のバリエーションについてはもう少し増やして欲しいと思った。最初の数分は確かに圧倒されるのだが、延々と同じリズムと音階で歌われてしまうと途中で飽きてしまう。

湯浅監督は過去にもミュージカル的な演出を自作の中で度々取り入れてきた。おそらく、こういうのが相当好きなのだろう。しかし、今回は1シーンだけ実験的にやるわけではない。尺から言えば全体のおよそ1/4ほどが歌とダンスのシーンだ。それだけ長時間の”間”を持たせるためには、やはり音楽自体にもう少し変化が欲しい。

物語は中々面白く追いかけていくことが出来た。異形の犬王にかけられた呪い、友魚の運命を紐解いていくシンプルな構成は大変観やすい。彼らの音楽が朝廷の怒りを買うというのも、ある種本作をロック映画と捉えれば実に分かりやすい構図である。

アメリカン・ニュー・シネマよろしく凄惨な結末が待ち受けているが、ラストでその悲劇を少しだけ和らげてくれるのもロマンチズムの境地という感じがしてよかった。犬王と友魚の友情を永遠のものとすることで、まるでお伽噺のような不滅性が感じられた。

作画は所々に実験的な手法を取り入れながら、湯浅監督らしいデフォルメされた世界観を魅力的に構築している。特に、中盤のくじらの歌のシーンは圧巻の作画である。

惜しむらくは、クライマックスのライブシーンはもう少し爆発力が欲しかったか…。湯浅作品のクライマックスはダイナミックな祝祭感で盛り上げるられることが多いが、今回は過去作と比べると幾分大人しく感じられてしまった。むしろ中盤のクジラの歌のシーンの方が熱度が高いくらいで、ここから更に吹っ切れた音と映像のコンビネーションを見せて欲しかった。

キャストに関しては素晴らしいと思った。犬王を演じたのはロックバンド女王蜂のヴォーカル、アヴちゃん。本業が歌手なのでその実力は存分に発揮されていたと思う。友魚を演じた森山未來の表現力豊かな歌唱も良かった。

もう豪華コラボはいい、という気が。

まったくのれなかったこの豪華コラボ。

古川日出男の原作、野木亜紀子の脚本、湯浅政明のアニメ、松本大洋のキャラクターデザイン、音楽を大友良英、アヴちゃん&森山未來、、なんだか『バブル』もそうだったけど、豪華スタッフ並べればいいってもんじゃない感満載だった。

最後の最後で、ああ、いい話じゃないか、と思ったりはしたけど、いかんせん序盤からの掴みが悪過ぎる。よくわからないけどテレビドラマの脚本家がアニメの脚本をやるメリットってあったのか?ってくらい掴み悪い。というか、そもそもドラマ的要素は薄いし、かといって縦横無尽の描写って訳でもなく、なんか各パートがおっかなびっくり力を出せてない感じ。特にかなりの時間を割いて描かれるライブシーンは、音楽も描写も古くさい。悪くいうとダサい。湯浅アニメでダサさを感じるなんてなんだろう。クライマックスの竜に至っては「稲村ジェーン」を思い出した。

室町時代の芸能を現代(と言ってもひと昔前)風にっていったいいつの時代のアイデアなのかだけど、音楽が良くない。「花束みたいな恋をした」も良くなかったけど、好みもあるかもしれないけどあまり乗れない歌と踊りの繰り返しが延々続くところで心がアウトした。ひょっとして楽曲が斬新ならここで掴めていたのかもしれない、というところがこの豪華コラボの居心地の悪さなのかもしれない。これだけ音楽勝負の作品で、それは致命傷かと。

マスクの美人効果は由々しきこと

楽しもうとする想像力と積極性が必要?

語り継ぐ者達を、語り継ぎたかった物語

能のこともあまりわからず、ほぼ前知識なしでの鑑賞だったが率直に言うとかなり楽しめた!

琵琶をギターに、歌う魂はロック。

メロディーや舞踊にパターンがあったらもっと面白くなった気もするが、舞台演出などが壮大で見ごたえがある。発声OKの応援上映だったらもっと楽しかっただろうな。

<ストーリーについて>※以下ガッツリネタバレです※

犬王と友有(あえて友有とします)ステージに引き込まれながらも、この物語が描きたいものはなんだろう上映中考えていた。

そして最後のシーンで、この物語は「犬王と友有がいた」ことを語り継ぐための物語ではないだろうかと思い至った。

すぐれた才を持ちながら、歴史にその名をほとんど残さなかった犬王。

そして「なかったことに」されて、成仏できずに琵琶を演奏し続ける友有。

まるで、滅んでしまった平家の亡霊のようではないだろうか。

能と音楽を通して、二人は平家の亡霊が「この世にいたこと」を伝え続けた。

そんなふうに犬王と友有がやってきたことが、まさにこの映画を(もちろん原作小説も)通して600年後の現代に蘇ったようであった。

「自分たちがこの世にいたことを誰かが知るだけで報われる」

「我々の物語を消させはせぬ」

私達がこの映画で彼らがいたことを知ったことで、彼らは報われたのであろうか。

それなりに満足感は得られます

なんとなく時代背景に合わない音楽が流れる予告に興味をひかれて鑑賞してきました。率直な感想としては、よくわからなかったけれど、新しい何かを観たという満足感は得られました。

ストーリーは、南北朝時代に壇ノ浦の海底から引き上げた三種の神器の呪いで父と視力を失った琵琶法師と、猿楽師の家に生まれた異形の子・犬王が、全く新しい平家物語を歌い、京の町を席巻するが、やがて幕府の禁止するところとなり、二人の運命は大きく引き裂かれていくというもの。

中盤までは、まったくストーリーなんか薄くてないような感じで、ライブパフォーマンス中心に描かれます。当時こんな斬新なステージが披露されていたら、人々はあっけに取られながらもこんな感じで魅了されていくのかなと、民衆と同じような気持ちで見入ってしまいました。

しかし、終盤になり、犬王の出生の秘密が明らかになってくるあたりから、物語は一気に加速します。序盤の伏線をしっかり回収し、なるほどという感じでした。後で知ったのですが、能楽師・犬王は実在したらしいです。本作のどのあたりは史実に基づいているのか、また当時はどんな様子だったのかも気になります。

全体的にストーリーを味わうというより、その斬新なライブパフォーマンスや演出が印象的な作品でしたが、気になることもそれなりにありました。まずは、セリフと歌詞が明瞭ではなかったことです。声優を起用しているわけではないので、ある程度はしかたないのですが、ウリのはずのライブシーン等で聞き取れないところが多かったのは、とても残念です。そして、それが思った以上に長いのも少々退屈でした。あと、わりとグロ描写があったのですが、その必要性をあまり感じませんでした。観客の中には小さい子を連れたお母さんもいて、他人事ながらなんだか心配になってしまいました。

女王蜂アヴちゃん

全288件中、161~180件目を表示