津軽じょんがら節のレビュー・感想・評価

全7件を表示

素晴らしい映像と音楽

徹男、イサ子、ユキ、三人の徐々に変化する心情が丁寧に描かれており、惹き込まれました。三人とも何とも切ない。

随所で挿入される斎藤真一 による瞽女絵と高橋竹山による三味線の音色がとても良いアクセントになっています。この絵と音楽によって、最も近い都会である五所川原までバスで2時間という日本海どん詰まりの寒村の空気感が一層寂しく感じられます。

映像も素晴らしい。寂寥感たっぷりの波、人に優しくなさそうな風、どちらもロケの素晴らしさを物語っています。

予備知識なしで見ましたが、キネマ旬報邦画部門年間一位をはじめとする数々の受賞作と後から知って納得しました。

タイトルなし(ネタバレ)

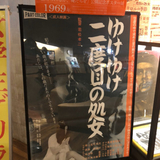

今まで見た日本映画の中で1番古い作品

東京から訳ありで青森に越してきた若者カップルが、津軽で新たな生活をする物語

越してきた頃、男は職なし、趣味なし、やる事なしのヒモ男だが、盲目のユキと出会い、漁師のおじさんと出会い、出稼ぎに行く前の男たちと打ち解け始めたり、徐々に津軽という土地に自分の居場所を見つける。

どうしようもない物語かと思ったが、

ラストシーンで2人でしじみ漁をし、ご飯を炊き、味噌汁を飲み、歯を見せ笑う彼とおじさんの表情に救われ、わたしの中でこの映画が一気にひっくり返った。

だが、最後、彼がヤクザの追っ手に見つかり刺され殺されるというのがラストシーンらしい。YouTubeではご飯を食べるシーンで切れてた。くそー!救いようのない映画め!!

と思うほど入り込んだようでした。

津軽三味線のもの哀しい響き‼️

青森の小さな漁村にヤクザとその情婦が辿り着いてきた。都会から追われてきた二人は、寂れた村で新たな人生の出発を図るが、彼らを追うヤクザ組織の手が・・・‼️オープニングから一貫して、寂れた津軽半島に押し寄せる荒波の光景、それに被さる津軽三味線のもの哀しい音色‼️この組み合わせは完璧ですね‼️メチャクチャ情感盛り上げます‼️都会から逃げてきたヤクザが無残にも追手に殺されるというストーリーも、津軽の寂れた風景にホントにマッチしてる‼️クール・ビューティーな江波杏子さんも、この風景と三味線の音色に不思議なくらいハマってました‼️

津軽じょんがら節を聴いて感じる、無常や諦観といったそういう感情こそがテーマです

大昔、渋谷の公園通りの西武百貨店の並びの東京山手教会の地下に「渋谷ジァン・ジァン」という伝説の小劇場がありました

伝説というのは、文字通りそこで語り草になった伝説の公演が数多く行われたからです

本作の津軽三味線を演奏している高橋竹山の津軽じょんがら節の公演もそのひとつです

今ではもうどれほどのひとが津軽じょんがら節、津軽三味線のことを知っているのか分かりません

しかし、80年代の中頃アメリカ公演まで行われる程の人気があったのです

民謡というより、サブカルチャーの音楽として捉えられていました

高橋竹山の津軽三味線の音色は、インストルメンタルにも関わらず感情を鷲掴みにしてトランス状態にまで聴衆を連れ去る力がありました

本作のタイトルは「津軽じょんがら節」ですが、高橋竹山のその音楽は劇中冒頭とラストなどに流れますが、それは短くあまり大きな音でもなく、その音楽自体をテーマに取り上げたものでもないのです

津軽じょんがら節を聴いて感じる、無常や諦観といったそういう感情を津軽の五所川原までバスで2時間もかかる、おそらく竜飛崎に近い漁村の初冬を舞台に描いたものです

冒頭、どちらも盲目の若い女性と老女が二人、波が荒れる海辺で津軽三味線の練習をしています

若い女性は大変に悲しみに満ちた表情です

そしてラストシーンはこの冒頭のシーンに戻ってきます

彼女は瞽女(ごぜ)さんになろうと修行を始めたのです

瞽女とは門付巡業する盲目の女旅芸人のこと

詳しくは、1977年公開の篠田正浩監督の「はなれ瞽女おりん」をご覧下さい

なぜそうなったのかが本編の中味です

その彼女の悲しみ、それに深く共振する観衆の私達の感情が「津軽じょんがら節」なのです

「はなれ瞽女おりん」は1923年頃の新潟県から福井県小浜にかけての越後、北陸、若狭を舞台にした物語です

そして本作は1973年の公開

つまりちょうど50年後の瞽女の物語です

今年は2022年、来年は本作公開から50年、「はなれ瞽女おりん」の時代から100年になるのです

21世紀の今も瞽女さんがいるのかどうかわかりません

だだそうした人達が日本海に面した厳しい気候の地方で門付(かどづけ)巡業していた、ただそれだけで何か胸が打たれるものがあるのです

それは「砂の器」での巡礼の旅の光景を思い出させるものがあるのです

本作の監督は斎藤耕一、カメラは坂本典隆の名コンビ

素晴らしい映像に酔いしれます

江波杏子がキネマ旬報主演女優賞に輝くのは納得の名演です

寒色の色調の画面の中で、彼女の真っ赤なフラノ地のコートの目の覚めるような効果、それに負けない彼女の演技は見ものです

猛烈な荒波が、寒風に逆巻く津軽の海の光景とその音がいつまでも耳に残ります

そして津軽三味線の悲しい音色も

劇中、何度か挿入される瞽女さんの絵画は、「吉原炎上」の原作者として有名な斎藤真一のものてす

これぞATGの映画を観た!というべき、名作中の名作です

数々の映画賞を獲得するのは当然でしょう

ぜひ「はなれ瞽女おりん」とセットでご覧になって下さい

本作はその作品の後に観ると瞽女さんとは何かを理解した上で本作をご覧になれますから、その順番をお薦めします

フィルムが沈んでるような色気

全7件を表示