六つの顔のレビュー・感想・評価

全19件を表示

『国宝』の年にこそ人間国宝を

『国宝』を観た以上は、本物の人間国宝・狂言師の野村万作さんのドキュメンタリーを観ない訳には行きません。

93歳になっても矍鑠として舞台に立つというのも凄いのですが、ナレーションや作中での語り自体が一つの芸として傑出している事に唸らされました。それを堅実に捉えたカメラも素晴らしく、更に、山村浩二さんのイラストと題字も魅力的で作品に品位をもたらしました。

そして、狂言『川上』全編をきっちり見せて下さった事から、狂言と万作さんへの監督の深い敬意が窺がえました。

盲目の男が自分の目と引き換えに何を手に入れるか❓

映画「国宝」からの古典芸能シリーズということで、「覇王別姫」(京劇)はさんで、本物の人間国宝、狂言の野村万作さんのドキュメンタリー観てきました。

前半は、撮影時点で93歳、現在94歳。ご自身がまだ到達されてない高みを追求するストイックな姿勢から、お父さん万蔵さんへの憧憬、野村家のルーツまで(万作さんのお祖父さんが金沢から上京してスタートとな!)、オダギリジョーのナレーション、俳優として人気の萬斎さん(万作さんの息子)、その子どもたち(万作さんの孫)のインタビューで語られます。

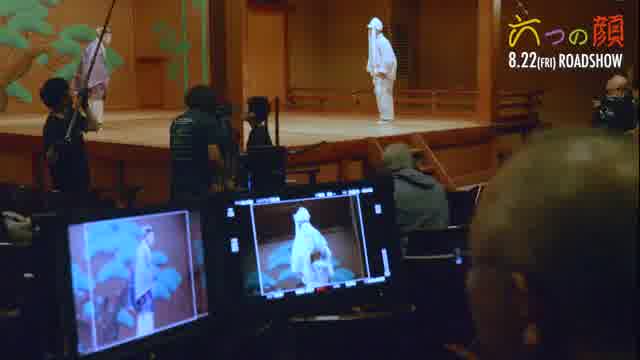

後半は、文化勲章記念公演の舞台裏から、本番舞台(4カメ、セリフの現代語訳付き)までしっかり見せてくれ、ここがむちゃくちゃ素晴らしかった。

演目は、万作さんがコミカルな狂言ではなくシリアスな狂言として選んだ「川上」。

盲目の男が奥さんに見送られながら、参拝すると目が見えるようになると評判の地蔵にお詣りに。はたして目が見えるようになった男が、地蔵に言われた条件とは?というお話。

みなさまおなじみの、夢を叶えるために何らかの代償を払うはめになって苦しむという定番ストーリー。古くはギリシャ神話のメフィスト伝説、音楽界隈ではクロスロード伝説、日本だと笑うせぇるすまん的なやつです。

盲目の男役の万作さんが、今年観た映画「罪人たち」のバディガイと被って見えました。

「川上」は、ほとんどが盲目の男の一人芝居でこのあたりも見どころですが、93歳が演じるのと例えば50代が演じるのでは受け止めるものがずいぶん違うんだろうなと想像しながら観てました。お芝居の面白みですよね。

映画観ながら、10年ほど前に地元の薪能で野村万作さんの舞台を観劇してたことを思い出しました。あの時も所作というか体の使い方がすごかったのが印象に残ってます。

記録映画となる作品

素人です。

このあたりの者でござる

野村萬斎さんは舞台を拝見したことがあるが、お父さんの万作さんはない。映画観たら、万作さんの舞台をめちゃくちゃ観たくなった。なんか、観たら幸せな気持ちになれそうな気がする。そして、萬斎さんの息子の祐基くんが、いつの間にか24歳になってて、メキメキと力を付けていて驚いた。さすが、血は争えないね〜。でも、イマドキの子ですな、顔が小さいわ〜。

川上という演目は初めて知った。狂言の出だしでは、だいたい地名は言わずに「このあたりの者でござる」と言うが、川上ではしっかり言うのね。万作さん登場時の、杖の音がとてもリズミカルで、心地良かった。しかし、目が見えるようになる代わりに、長年世話をしてくれた妻と別れろ、って、ずいぶんピンポイントで攻める地蔵様だなー。無茶ぶりされた妻の方も、めっちゃ怒って言い返すところがすごい。この映画は、人間国宝である万作さんの姿を収めるとともに、川上をまんま収録した資料的な面もあると思う。やはり国宝はハンパないな。

「老木の花」

ややあって また見る月の 高さかな

終始穏やかな物腰で語る、狂言師野村万作93歳(当時)。杖もつかずその齢で矍鑠と歩く。そりゃそうだ、現役だもの。祖父、父、弟、、そして息子萬斎。万作人格を形作った家族たちを通して、彼の生き方が見えてくる。

萬斎との共演の狂言『川上』をフルで。さすが映画にするだけあって、客席からの視点ではなく、共演者目線のカットや、陰影などの演出が妙。物語に登場するのは、盲目の夫とその妻。落語「心眼」や浄瑠璃「壺阪霊験記」に通じる深い夫婦愛。怒りと融和。二人の、危機を越えた後のからりとした心根の清らかさに、お互いを思う愛情の深さをかんじて涙を禁じ得なかった。あとから考えてみると、お地蔵様が慈悲の施しをしてくださったのは、夫婦の絆を試したのかとも思えてきた。

父万蔵の句、

「ややあって また見る月の 高さかな」

93歳にして貪欲に未だ芸の極みを求める狂言師の凄みがあった。

型があって重なる

映画を観る前と後では、世界が違って見えた!

何と言っても、人間国宝、野村万作さんの魅力に尽きる。

私たちが従来持っていた万作さんのイメージ、長男萬斎さんの子(万作さんの孫)3歳の裕基さんが「靱猿」でデビューを飾った時のドキュメンタリー(NHK)でみた、少し怖いくらいの偉大な祖父。

ところが、93歳の万作さんは、見事に老熟して、自由。ともかく、初夏の東京の道を、杖もなしに、かなりのスピードで、すたすた歩く。

映画の前半で、66年の、これを演じたら野村家では一人前と言われる狂言「釣狐」が出てくる。身体の動きの加速度(スピードの変化)がすごい。動的(ダイナミック)!

後半では(映画の中心)、文化勲章受賞記念公演での狂言「川上」の全編がカラーで出てくる。今度は、静的(スタティック)。歩く時の体の姿勢が、素晴らしい。

ダイナミックな動きには、手足にある速筋が重要、一方で、身体の姿勢・歩行には(インナーマッスルと言われる)体幹や体の後ろにある遅筋が重要。つまり、万作さんは、両方の筋肉を鍛えている訳。

こうした日ごろの鍛錬による肉体の上に、強靭な精神が宿っている。おそらく、戦争の時の経験が大きいと思われるが、そこから比類のないセリフが紡ぎだされてくる。見事!

どうぞ、お元気で!あの素晴らしい狂言を私たちに見せてください。

六つの(アニメの)お面や、映画の構成にも工夫があったことを付記する。六つの顔(能面)には、丸の内の美術館に展示されていた坂本繁二郎の作品の影響があるように思われた。

驚愕の93歳

ずっと観に行きたいと思っていて、やっと行けました。

現在93歳の万作さんは、3歳から舞台に立っていて、芸歴90年超。

「川上」という狂言では、転ぶ場面で実際に激しく転倒して膝を打ち、能楽堂全体に音が鳴り響いていました。

驚愕の93歳です。

そんなこんなで、とても興味深いドキュメンタリーで中々面白かったけれど、それで狂言に興味を持つかと言えば、そんなことは無いのです。

歌舞伎も同じです。

人間らしさが美に昇華する

杖なし93歳の姿に驚愕。80歳超えて釣狐で背中から落ちるのはヤメテ~

犬童一心監督のドキュメンタリー「名付けようのない踊り」がとても良かったので、「六つの顔」の情報を知ったときにはぜひ観たいと思いチェックしていました。歌舞伎界を描いた「国宝」がいまも客を呼ぶなかで公開できたのは、タイミング的にはとても良かったんじゃないでしょうか。

日本の芸能の世界は奥深い。能や狂言など、知りたい思いはあってもなかなか触れられずにきた世界をこうして見せてもらえるのは、横着者にとってありがたいことでした。ずっとモノクロでいくのかな?とちょっと不安でしたが、演目「川上」をカラーで見せてくれたのは本当に良かったし映画として正解だ(生意気な物言い)と思いました。

万作さん、凄かった。芸を磨き上げて極めた人の所作、立ち姿って、なんて神々しいのでしょう。いつかどこかで生のお姿を拝見したいと思いますが、不謹慎ながら急がなくちゃと焦ります。万作の会の公演情報ページをブックマークしました。

最後に、息子の野村萬斎さんと孫の野村裕基さん、二人ともすごい声。万作さんの50~60代頃の声はどんなだったのか知りたくなりました。

狂言の全てが分かるドキュメント。野村万作の舞台への想いが伝わる!

文句なし!素晴らしかった。ドキュメントらしい作品に出会えた。歌舞伎と能は観たことがある。ただ、狂言はない。今回、この作品で狂言の全てを知ることが出来て良かった。ドキュメント作品の魅力は、作品を通じて今回の狂言も含め知ることができるから好き。狂言=野村万作、萬斎親子は聞いたことがある。今回は野村万作が主役。彼の生き方や狂言の作品川上へのこだわりが痺れた。94歳でお元気。何より杖も持たないのは凄い。後半、まさか野村万作、萬斎親子の作品「川上」がスクリーンで観る事ができたのは満足。狂言は独特で奥が深い。機会があれば、生の舞台を観たい。そう思わせてくれたドキュメント作品だった。狂言に関心がある方はおすすめします。

静かなドキュメンタリーに心が落ち着きます。

「ややあって また見る月の 高さかな」

これは野村万作さんの父•六世野村万蔵さんの俳句です。

芸道は階段を一段ずつ登っていくようなもので、どこまで上がっても

上を仰ぎ見るという、果てしない精進を表した句のようです。

いつまでも挑戦者として歩み続ける万作さんのお気に入りの句です。

この映画の中で紹介されるアーカイブ(写真)によって、

野村万作さんは幼少期から美少年、美青年。

野村萬斎さんや孫の野村裕基さんも敵わない?ほどのイケメンだった

ことがわかりました。

「川上」

私が妻だったら、

「目が見えるようになって本当に良かったですね。

どうぞ余生を元気にお暮らし下さい。」と慎んで離縁しますが、

狂言はそういう流れではなく、夫婦の宿縁と強い絆を感じました。

まるで、この世とあの世の境のような「鏡の間」に魅入ります。

野村万作さんは本物の国宝でございますので、

そりゃあ、お姿や気配、妖気に圧倒されますが、

屈託のない知的な笑顔は素敵です。

野村万作さんの風貌が、時々朝比奈隆(指揮者)さんと重なる瞬間が

ありましたが、

どちらも偉才を発揮した人格者として、広く慕われていらっしゃいます。

生命力の圧を感じる演技

人間国宝の芸そのものを教科書とした狂言の入門編かつ、究極の「川上」全編記録。

全編をライブビューイングもかくやと言う、臨場感たっぷりの映像として残していることが素晴らしい。

迫力が凄いのだが、鬼気迫るなんて感じではなく。

万作氏が演じる夫が時に葛藤で苦しみに満ちたと思ったら、滑稽にも見え、哀しみと喜びもまた感じる。

人の生き様と複雑に絡む感情がギュッと詰まっている姿を演じる迫力、生命力そのものの圧が凄いのだ。

その舞台の前後を挟むように、行動の記録やインタビューが流れる。

能・狂言という芸能が、父や祖父から引き継がれ、またタイトルにあるように色々な演目の顔(仮面)を被ってきた歴史そのものによる研鑽が今に繋がっているという意識。

野村家をはじめ狂言師の家には、修行過程を指す言葉として、「猿に始まり、狐に終わる」というものがあるそうだ。

深くて面白い。

私も小中学生時代は、無教養で、人の心理などにも無頓着だったために、「能・狂言・歌舞伎・文楽なんて終わったもの」(今でいうオワコン)くらい興味が持てなかったのですが、人生を重ねて様々な映像作品(たとえば黒澤明の映画など)に触れて、歴史や文化の文献などを読んで知識を得て、かつ人間の感情の機微を味わうと、なんて奥の深い世界なのだろうと驚くことになりました。

各家で継がれてきた芸の深みだけでなく、江戸・明治の町民に愛され、将軍・武家や公家などの教養として保護されてきたその歴史には、連綿と続く「日本人の精神性」が現れているのだとも気づかされました。

自分たちに理解できないからなのか、反文化・反知性を恥ずかし気に晒す無能な政治家や、低能なSNS民に叩かれやすい日本文化ですが、世界に誇れるものなのだなという認識を新たに抱きました。

狂言入門に

早稲田大学での試写会に参加。

芸歴90年を超えてなお高みを目指す人間国宝 野村万作氏の姿に感動しました。

万作氏の歩く背中を追いかける冒頭部分好きです。

伝統芸能と聞くと敷居が高そうと思われがちだけど狂言は面白い話、親しみやすい題材が豊富。この映画は万作氏が特に好んで演じられる「川上」が現代訳された字幕付きで収められているので狂言入門にもぴったりだと思いました。

川上はただただおかしい笑える他作品とは違うけど狂言の楽しさは十分に感じられると思います。

萬斎さんと犬童監督がこだわり抜いたカメラワークで観客として舞台を見ている時には見られないアングルで川上を楽しめるので舞台に通い慣れてる方でも違った発見があるかも。

伝統芸能の素晴らしさを堪能しました。

全19件を表示