キス・ザ・フューチャー : 映画評論・批評

2025年9月22日更新

2025年9月26日よりkino cinema新宿ほかにてロードショー

無条件の愛―サラエボの“希望の灯火”となったU2奇跡のライヴ!

1989年11月10日、ベルリンの壁に亀裂が入り世界は大変革の時を迎えた。この機とばかりに国家勢力の拡大を目論む独裁者がいた。スロボダン・ミロシェヴィッチである。90年にセルビア共和国の初代大統領となり、ナショナリズムを高める演説とフェイクニュースを巧みに駆使して民意を高揚させると、92年に独立宣言したボスニア・ヘルツェゴビナに軍事介入、独立運動はその後3年半も続く泥沼の紛争と化した。

朝起きたら戦争が始まっていた。降って湧いた侵略戦争でサラエボは一夜にして閉ざされた。セルビア正教、イスラム教、カトリックなど、多様な民族と宗教が共存するこの地は、独立戦争という名の下にかつてない危機を迎えた。守ってくれるはずの自国軍が街路に押し寄せ、スナイパーが銃口を向けた。

紛争に直面したサラエボを描いた映画は数多く作られているが、「キス・ザ・フューチャー」(2023)はひと味違う。その時、何が起こっていたのかを伝える社会派ドキュメンタリーであり、ボランティアとして戦地に赴いた人々と戦場に生きる人々の姿を追う記録映画であり、なぜ、終結直後にU2のライヴが実現したのか、その舞台裏と奇跡のパフォーマンスを追体験できる音楽ドキュメンタリーでもある。

監督は、U2のサラエボ・ライヴを見逃したというネナド・チチン=サイン。旧ユーゴスラビア出身の彼は、クロアチア人の父とセルビア人の母、アルバニア人の妻を持つ人物だ。皮膚感覚で惨状を伝えるために彼が選んだのは、危機に直面した人々の映像を当事者の言葉で伝えることだ。家を焼かれた幼い少女、戦時は消防士となったパンクロッカー、テレビ局職員、現地入りした海外ジャーナリスト、そしてNPOとして活動する“シリアス・ロード・トリップ”の面々とU2のメンバーが、当時と今を語り継いでいく。

当時、どれほど切迫しようとも世界はサラエボを直視することはなかった。建前ばかりで動かない首脳たちに苛立ったNPOのビル・クーパーは考えた。U2にライヴを演ってもらえば世界は振り向いてくれるのではないか、と。TV局のプロデューサーに相談するも一蹴され、即座に上司に掛け合いU2への取材オファーをファックスで送る。

93年7月1日イタリアのヴェローナで取材が実現。ライヴを終えたばかりのボノは「誰かが言った『窮地で見せる気品こそが勇気だ』と。サラエボの人たちを表す言葉だと思う」と語り、「いつかサラエボに行きたい」と発言した。取材の後、U2のZOO TVツアーのニュースで戦地に生きる人たちが紹介された。画期的だと思われたこの試みだが、やりとりがリアリティ番組化していると見做したU2によって中止される。賢明な判断だ。

95年7月11日、民族浄化の名の下に8000人の命を奪ったスレブレニツァの虐殺、8月にはマルカレ市場が襲撃され遂に世界がいきり立つ。8月30日からNATO軍が大規模な空爆作戦を行った後、12月15日、パリで和平協定が調印された。

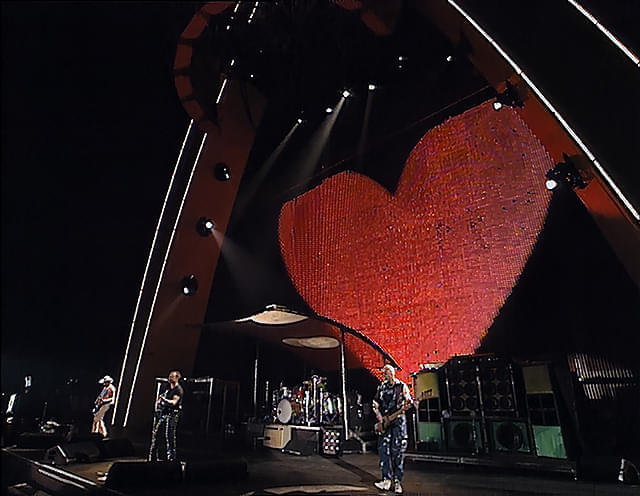

97年9月23日、復興途上のサラエボにU2が降り立つ。初期の名曲“ブラディ・サンデー”を歌った後、突然声が出なくなったボノが「一緒に」と呼びかけると「ひとつの愛、ひとつの人生 それはひとつの愛 分かち合うべきもの」と歌う“One”を4万5000人が大合唱。この地に生きる多様な人々がひとつにつながったこのライヴは、再出発への希望の灯火となった。

1992~95年に起こったボスニア・ヘルツェゴヴィナ紛争とはいったい何だったのか…。「私たちにとってただひとつ重要なのは、世界共通の無条件の愛。最近真剣に考える、あのコンサートは今の方が必要じゃないか」―これはサラエボを生き抜いた女性の言葉だ。世界の至る所で紛争が続く今だからこそ、この映画を観逃してはならない。

(髙橋直樹)