「「他者の受容」というフィクション」ミーツ・ザ・ワールド こひくきさんの映画レビュー(感想・評価)

「他者の受容」というフィクション

人は、他人を本当に受け入れることができるのか。

この問いに、正面から誠実に挑もうとする映画は案外少ない。松居大悟監督は、本作をその稀有な例として世に送り出した。腐女子、キャバ嬢、ホスト、夜の街。社会の「普通」からわずかにズレた人々が、互いの孤独をそのまま見つめ、静かな化学反応を起こしていく。

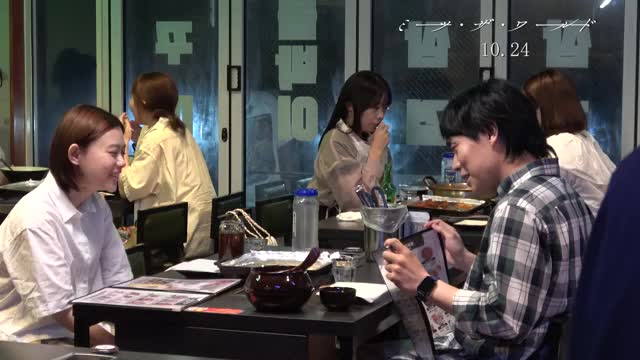

主人公・三ツ橋由嘉里(杉咲花)は、焼肉を擬人化した漫画『ミート・イズ・マイン』を愛する27歳の銀行員。推しのマイナーキャラに感情を注ぐ一方、自分を肯定できず、周囲に合わせて婚活を始める。そんな彼女が、歌舞伎町の路上で出会うのがキャバ嬢・鹿野ライ(南琴奈)。ライは、美しく、繊細で、どこかこの世に属していない。彼女は言う――「自分は死ぬの。形も魂もない状態で消えるのが自然だから」。

この“死にたみ”を前に、由嘉里は懸命に言葉を尽くすが、彼女の説得は通じない。だが、ライの部屋での生活が始まると、二人の間に不思議な均衡が生まれる。言葉を交わしながらも、互いを変えようとはしない関係性。そこにこそ、この映画の核心がある。

松居監督は、登場人物たちに“言葉”を与えながら、説教臭さを排している。由嘉里は「普通になりたい」と言い、ライは「生きることに意味を見出せない」と語る。ホストのアサヒ(板垣李光人)は「演じることも自分の一部」と軽やかに言い放ち、バーの仲間は「人が人を変えられるのは四十五度まで」と諭す。彼らは自分の痛みを美化せず、それを他者と共有しようとする。その誠実さが、現代の過剰な共感文化とは異なる“静かな思考の共同体”を形づくっている。

杉咲花の演技は相変わらず圧倒的だが、ここで特筆すべきは南琴奈の存在感だ。ライというキャラクターは、繊細さと破壊衝動の同居する難役。南琴奈はその不安定さを、感情ではなく「体の静けさ」で表現する。目線、呼吸、沈黙――そのどれもが、彼女の“生と死の境界”を映し出す。彼女が何も食べず、何も欲しがらない姿は、由嘉里の“食べる”という生の衝動と鮮やかな対照をなしている。

ラストのエンドロールに響く“足音”を、私はライのものとして受け取った。それは、消えることを望んだ彼女が、それでも世界のどこかを歩いているという証。姿はないのに、音だけが残る――それが、生きるということの残酷な希望だ。松居監督は声高に「救い」を語らず、わずかな音で“世界はまだ続いている”と告げる。

現代社会では、違いを受け入れることが容易ではない。SNSのタイムラインを見れば、他者の意見を“理解したつもり”で否定し合う光景ばかりだ。だからこそ、『ミーツ・ザ・ワールド』の登場人物たちが見せる無理のない寛容さは、現実ではほとんど奇跡に近い。それゆえに、この映画は「気持ちの良いフィクション」なのだ。人が人を変えようとせず、ただ一緒にいることを肯定する。そんな理想的な世界は、現実にはほとんど存在しない。だが、だからこそ、観客は一瞬でも信じたくなる。

本作は、痛みのある優しさを描く映画だ。由嘉里が焼肉を頬張る音も、ライが静かに歩き去る足音も、どちらも“生の音”として等価に響く。その響きに耳を澄ませば、私たちもまた、この世界を少しだけ受け入れられるような気がする。

共感ありがとうございます。

能動的に死にたいと考えるけれど自傷を繰り返すとかじゃないライと、腐女子と一般社会の2面生活をこなすヒロインとは同じに近く、腐女子の方が目的がはっきりしてるだけと思います。